湖南邵东一男子邓志明(化名)被请去帮忙修建化粪池,雇主家为表感谢提供酒水,没想到返回途中邓志明酒驾跌入坑道中死亡;山东东营男子胡某与人聚餐饮酒后驾车返回途中,遭遇交通事故不幸身亡……以上两起事故均是中国裁判文书网2021年1月公布的判决案例。

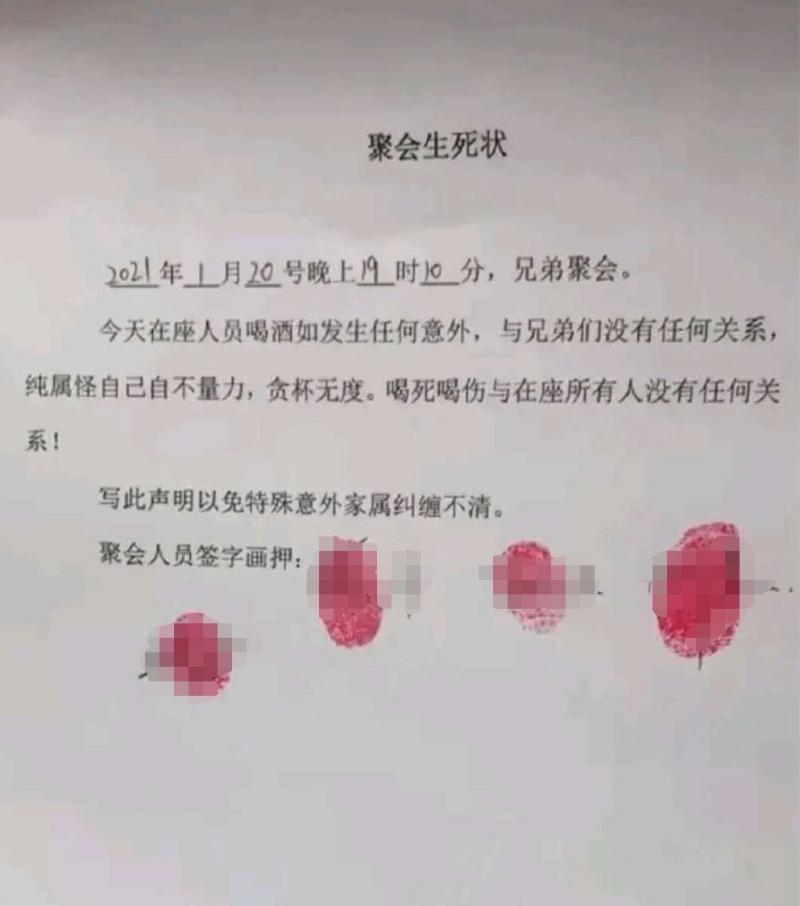

春节将至,亲朋好友之间相聚饮酒难以避免。北青-北京头条记者注意到,网络上正在流传一份“聚会生死状”,自称“今天在座人员聚会喝酒如发生任何意外,与他人没有任何关系”。那么,这样的约定真的有效吗?律师做出了否定的回答。

帮忙干活雇主酒饭招待 男子醉驾回家途中出事

据中国裁判文书网1月26日公布的一起判决书,湖南邵东男子邓志明在帮人干活后,在雇主家吃饭饮酒,返回途中醉驾掉入路边坑道,导致死亡。

邵东市人民法院经审理查明:2020年8月7日上午,李双土(化名)请包括邓志明在内的几人帮忙改建化粪池。

完成上午的工作后,几人陆续到李双土家吃饭,并自行拿取李家准备的酒各自饮用,另外两人吃完饭先后回家,当时邓志明仍在继续吃饭饮酒。李双土家里人劝说喝过酒的邓志明留下来休息,但邓未听劝阻,自行骑摩托车回家。

回家途中经过一段正在施工的路段,邓志明未绕道,不慎摔入施工路段的坑道中身亡。经娄底市湘中司法鉴定中心鉴定,邓志明死亡时血液中的酒精含量为88.44mg/100ml(属醉酒驾驶)。因认为同在雇主家帮忙且共同饮酒,后来导致邓志明身亡,邓家家属将李双土等人告上法院。

法院认为,本案系生命权纠纷,邓志明因在雇主家饮酒后,在驾车回家途中不慎坠入路边坑道身亡,造成的损失包括死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等共计626569.5元。

本案中,另外两名帮工虽与邓志明共同做事,但并未共同饮酒,亦无对邓志明劝酒行为,饭后各自离开。两人对邓志明因醉驾死亡既不知情也难以预见,不存在提醒和制止义务,与本次事故发生无因果关系,无需承担赔偿责任。

雇主李双土在家中自备米酒供邓志明饮用,李家明知邓志明酒后驾车存在危险,虽履行了提醒义务,但在劝阻未果的情况下,未及时通知家属亦未将饮酒者约束至酒醒,任其自行离开,未尽到足够的安全防范义务,故对邓志明的死亡应承担一定的法律责任并赔偿损失。

受害人邓志明作为具有完全民事行为能力的人,违反交通安全法规,酒驾发生事故致死,应对自身死亡结果承担主要责任。

综上,根据本案的实际情况,一审法院判决李家赔偿原告总损失的12%,即75188.34元。

聚餐之后酒驾返回 男子遇车祸不幸身亡

无独有偶,中国裁判文书网上公布了山东东营中院审理的另一起类似案例。

据一审法院查明的事实:2019年3月7日晚,胡某驾驶机动车前来与侯某、王某等人聚餐,席间胡某与侯某等人共同饮酒。当晚12时左右结束聚餐,胡某独自驾驶机动车离去。次日凌晨3时,胡某驾车沿省道316线由西向东行驶时进入逆行车道,与对向车辆相撞,胡某当场死亡。胡某的家人将共同饮酒者告上法院。

法院依法确定胡某家人的损失为,死亡赔偿金、交通费、误工费等共计885686.22元。

一审法院认为:侯某、王某明知胡某驾车前往聚餐,且聚餐前已饮酒,应当预料胡某再次饮酒后的危险性,作为同桌聚餐的侯某和王某应当尽到提醒和劝阻义务。

本案中胡某已死亡,对当初饮酒具体情形及酒后侯某和王某是否劝阻胡某驾车离开等客观事实已无法查明,根据民事证据规则,负有作为义务一方的侯某和王某未能举证的情况下,应推定明知胡某酒后驾驶却未尽提醒和劝阻义务。

虽然胡某发生交通事故时为次日凌晨3时左右,但据侯某和王某陈述,饮酒完毕后已是接近凌晨1时,且两人并未将胡某安全送回家,因此侯某和王某上述一系列不作为的侵权行为,与胡某酒后发生交通事故死亡之间具有法律上的因果关系。

胡某作为完全民事行为能力人,应当明知酒后驾驶的危险性,但却执意出行,对其死亡的发生具有较大过错,因此应当减轻侯某和王某的过错责任。综合全案情况,应当认定侯某和王某承担10%的赔偿责任,因胡某过错较大,因此不应支持精神损害抚慰金。侯某、王某需赔偿死者家属各项损失共计88568.6元。

该案二审维持原判。

网上流传“聚会生死状” 律师称不能免除同饮人侵权责任

共同饮酒或者频繁劝酒之后,发生死亡事故的案例频频被媒体曝光。

北青-北京头条记者注意到,网络上近期流传一份“聚会生死状”:“今天在座人员聚会喝酒如发生任何意外,与他人没有任何关系。”

那么,如果真的有人在聚会饮酒之前,共同签署这样一份“生死状”,会有法律作用吗?

北京骅之韬律师事务所李鑫律师认为,所谓的“生死状”,并不能达到免除共同饮酒人承担侵权责任的法律效果。

首先,从签署人的角度来看,签署“生死状”的行为从本质上来讲是在放弃本人的生命权、健康权。尽管当事人为完全民事行为能力人,且作出的是真实的意思表示,但《中华人民共和国民法典》第九百九十二条明确规定:“人格权不得放弃、转让或者继承。”第九百九十条规定则列明了人格权的内容:“人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。”

结合上述法律规定可知,签署人的行为是无法产生放弃本人生命权、健康权的法律效果的。

其次,从共同饮酒人的角度来看,大量饮酒可能会导致饮酒者的认识能力、行为能力和控制能力下降,使饮酒者处于一种比正常情况危险的境地。

共同饮酒人作为饮酒活动的共同参与者,共同饮酒行为是醉酒人产生危险的直接原因,因此,共同饮酒人尤其饮酒活动的组织者应对醉酒者的人身安全负有一定的注意义务。

司法实践中,就共同饮酒人而言,如存在下列先行不当行为,则应承担相应的注意义务,造成损害结果的,应承担侵权责任:一是劝酒、敬酒、赌酒、罚酒等行为,导致同饮者受到身体健康损害,甚至生命丧失;二是虽无积极劝酒等情形,但对同饮者过度饮酒行为未加提醒或制止;三是在同饮者醉酒处于危险状态情况下未及时送医治疗或未将醉酒者妥善安全处置;四是未及时有效劝阻同饮者酒后驾车的行为。

结合上述司法实践可知,当某一参与者的生命健康处于可能遭受损害的危险境地时,负有注意义务的行为人应当采取积极妥善的措施以防止损害结果的发生。

再次,从该“生死状”的内容来看,签署人在签署时已经认识到过量饮酒的危害性,以及能够预见到可能由此产生的损害后果,但其仍然签字并摁手印,说明其对可能威胁自身生命健康的行为采取明知且放任的态度。尽管签署人的签署行为无法产生放弃其本人生命权、健康权的法律效果,但《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条规定:“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的,可以减轻侵权人的责任。”即,在醉酒人对其自身损害结果的发生存在过错时,可以减轻其他侵权人的责任。

最后,李鑫律师提醒:新春佳节近在眼前,“小酌怡情,大饮伤身”,切莫因过量饮酒而把喜剧变成悲剧。

文/北京青年报记者 董振杰

编辑/王浩雄