秋去冬来。驾车驶出南方繁华的都市,我一路向北穿行。窗外的景色渐渐褪去葱郁,换上浅黄与深褐的冬装,我似乎闻到了五谷的香气——那是母亲的收成,也是母亲的冬藏,是家乡最扎实的味道。我知道,我离北方老家已经不远了。

车子刚进村口,我已发现母亲正蹲在家门前翻晒红薯干。她穿着深蓝色的旧棉袄,左手攥着木耙,右手扶着竹匾边缘,手腕用力一旋,竹匾里的红薯干便簌簌翻滚,露出底下带着潮气的果肉。阳光穿过她花白的发梢,在肩头投下细碎的光斑。见我回来,眼角的皱纹挤成了花:“你刚好赶上了,红薯刚晒到半干,甜得很。”她拿起一块递过来,我咬了一口,红薯半干软糯清甜,满是泥土的芬芳。

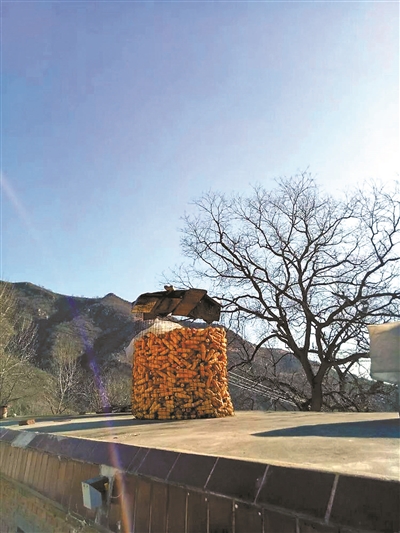

母亲的仓房是家里的“宝藏屋”。推开木门,一股干燥的谷物香气扑面而来。靠墙的木架被擦拭得发亮,鼓鼓囊囊的编织袋整齐排列,袋口用麻绳系成结实的活结。“今年稻谷收了一万多斤,卖了后就剩下这几袋了。”母亲说:“这是给鸡、鸭、鹅的口粮,冬天让它们吃好吃饱,开年后才能多下蛋……”她伸出布满老茧的手,掌心在袋子上重重拍了几下,“嘭嘭”的声响里满是自豪。

“那是刚晒干的几袋黄豆,下个月,就要打豆腐了。”母亲解开麻绳,从袋子里抓出一把黄豆。那些豆子圆润饱满,泛着淡黄的光泽,仿佛还带着阳光的温度。我的眼前浮现出母亲磨豆子、打豆腐的场景——石磨缓缓转动,乳白的豆浆顺着槽口流淌;柴火正旺,豆浆入锅,热气氤氲着整个灶房;浆水烧开,过滤,熟石膏粉点浆,豆腐成型……豆香弥漫的日子,是我童年最温暖的记忆。

“里面装的是什么呢?”我指着木架另一边的竹筐问。“是绿豆、菜豆,还有红豆,留下来吃的。那些豆子,都是我一遍遍筛过的,晒得干透,虫不生,霉不染……”母亲说得轻描淡写,可我知道,那是她一年来的辛劳。我想起母亲的菜豆炖猪肚,它是我从小吃到大的佳肴啊——豆子入口即化,猪肚酥香可口,一锅热气腾腾的菜豆炖猪肚端上桌来,一家人的整个冬天都暖和了。

后院的地窖藏着冬天的惊喜。码得整整齐齐的大白菜,层层叠叠如绿色的城垛。白菜们根部朝里、叶瓣朝外,紧密地挨在一起,不留一丝缝隙,既抵御了严寒,又锁住了水分。菜叶的绿泛着温润的光泽,饱满的菜帮泛着青白,等待着被端上冬日的餐桌,化作一锅热腾腾的炖菜,温暖北方人的寒冬。

晚饭时,母亲用黄豆磨了豆浆,煮好了红薯粥,大白菜带着脆嫩的口感,裹着少许猪油,香而不腻……“多吃点,城里吃不到这么地道的。”母亲话虽然不多,满是关切。

离家后,我奔波于南方的钢筋水泥,快餐早已是日常,母亲冬藏的味道在记忆中却愈发浓郁,总能暖透岁月,给我前行的底气与力量。

文/汪恒

编辑/刘忠禹