蒋兆和生于败落士大夫家庭,上世纪20年代初,以“择一技之长为生”的信念来上海,开始他的绘画生涯。他半自学半修学完成了早期启蒙,并很快投入他的职业生涯中。仰赖上海广告业和传媒业的发达,以及几位前辈朋友的提携,蒋兆和入大学教授绘画,新中国成立后入徐悲鸿领衔的中央美院,自成一派。

蒋兆和的姿势

蒋兆和讲究“姿势”。他画中人的身体总有一种不协调感,或踉跄,或愣登,或僵直,或高蹈,但总是那么徒然地立着。站立的姿势意味着劳作、谋生、孤独、死亡,在噩运、悲伤、破碎来袭时,人们只好站立着,去祈祷、去凝视、去无奈,然后纵身跃入眼前的世界。这就是《流民图》,这就是蒋兆和,这就是“姿势”。从绝望到闲定,上世纪40年代到80年代,不变的“姿势”。

《九兰打夯》本不起眼,线条、色彩、构图都太匀称,没有比例、韵律。不妨细看,九位妇女呈现在画面上的部位、姿态、动静都很不相同,蒋兆和似乎有意将一整套动作和一整具身体分散给这九位妇女。更妙的是,根据远近,人物的浓淡都不同。这便是对观众的提示:你走过时,人物就开始动起来,画面也就开始动起来。

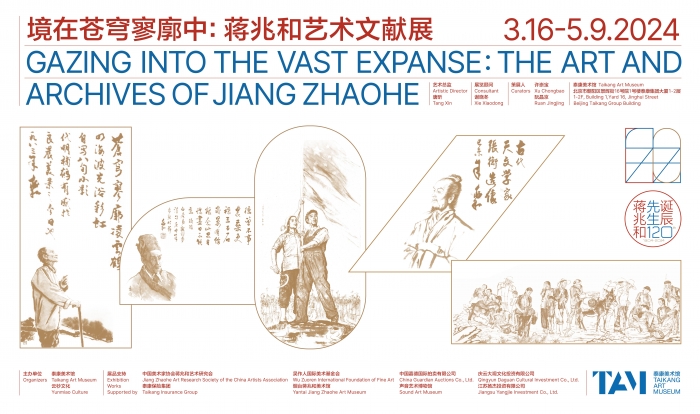

蒋兆和,《中国人民从此站立起来了》,283×132cm,纸本设色,1949,©泰康收藏 TAIKANG COLLECTION

他著名的《中国人民从此站立起来了》也是一幅“姿势”之作。较他给鲁迅、阿Q的画像,这张画有应承、定制、任务的嫌疑。然而正是这些定制,彰显了蒋兆和的诸多特质:勤勉、细致、通俗。画中是纪念碑式的一对男女,工人与农民。纪念碑人物巍峨挺拔,腰身一挺,俨然是电影里的明星风范。男人占据了大半空间,女人被叠去了部分,两人的腿脚呈三条柱体,相当稳固。在最高处,他们的目光朝向了远远的“东方”。这是感召,还是期盼?

在画面下方,也就是纪念碑基座的位置,人头攒动,他们挥舞双臂,呼应着飞扬的旗帜,手中握着农具、工具。观众眼前的空白地,停着几只鸽子。鸽子是蒋兆和最喜欢的动物,好似某种童趣的追求,鸽子的眼睛发出来的大多是人的神情、感受,在这幅画中就是鲜红的热望。

蒋兆和的形象

假使观众不细看,蒋兆和很可能被误认为现实主义者。实则不然。蒋兆和一生并未享福佑多少日子,只是晚年恰逢尚好的时期。家庭美满,老头子便作起律诗来。其余时间,他也像寻常人那样受着苦:有时候是为艺术,有时候是为性命,有时候是为家庭。

自从艺开始,蒋兆和就没有放下过他心中的“悲惨世界”,用今天的话来讲就是底层人的生活。蒋兆和三个时期聚焦的“形象”——普通人、工农兵、文艺家,都共享了这份“悲惨”“底层”。普通人为生活、工农兵为革命、文艺家为历史,但是这里哪一种又是可以独立出来的呢?

蒋兆和,《拜新年》,104.5×53.8cm,设色纸本,1940,烟台蒋兆和美术馆惠允

掏耳的,卖大碗茶的,卖线的,喂奶的,拾煤核的……有学者以“悲天悯人”论蒋兆和,我以为也不甚合适。悲悯也好,同情也好,是从现实中讲艺术,好像艺术和人情有着焦灼的关系。其实艺术可以和人情有关,也可以和人情无关。每位艺术家、每种艺术都在寻找自己的位置。一旦艺术坚定选择了某种趣味、精神,它就漂浮在所有这些现实之上。这就是人们常说的灵感,或者艺术家们常说的天才。

上世纪50年代,蒋兆和不再专画《中国人民从此站立起来了》那样的“新国画”,他也画类宣传画、类水墨画,并做雕塑——这不同类型的作品,在他手中开始流通了起来:宣传画的纯色块换成水墨,就成了“新国画”;“新国画”的人物体换成动物体、植物体,就成了水墨画;水墨画的线条拉直闭环,就成了宣传画,诸如此类。

人们常常漠视社会主义文艺,但社会主义文艺也是一座座公园。它虽没新的公园那么多配套,没游乐园那么多体验,但也有相当多分区和装饰。这也是属于老照片、料器、民歌的美。你可以说它是嫁接,它是“路线”,它是民间,但你不得不承认,它终究是一种新文艺。

蒋兆和的图像,并非一般油画那样结构在时空的比例尺或拓扑学上,也并非宣传画那样内嵌在社会主义工程与“新颜”上,它是从幽暗之中突出出来。这些图像的背景总是小小的、淡淡的,或者缺无;而图像中的人物总是透过画面铮铮发光,他们心中有自己的方向。

而这就是蒋兆和选择的文艺人生吧。他把世界幻化成具体的人,细致地摆置和雕琢这些人,用各种细节(蒋兆和是个细节控)丰富他们,并尽他所能去参悟,去赋予他们生动。很多时候,使我动容的不是他的笔触、笔力,而是他轻轻的一拨弄,勤勉尽责中带几分灵气的“造”。

蒋兆和的精神

奇怪的是,蒋兆和的传记资料非常少,且大部分都是他自述的资料。这便有两种解释:一种解释是,蒋兆和爱惜自己、“保护”自己;另一种是,蒋兆和与文化现场的“同仁”缺少应当的联系。

当今中国各地方建成的文化馆纪念馆,不可胜数,但又有多少可供使用的真实不虚的档案呢?作为徐悲鸿好友、国画大家、学府领头人,蒋兆和也仅仅能维持少许档案没那么快地掉色而已。

而现在,围绕“纯文艺”“泛文化”的种种细枝巨网,有用有效的档案又有多少呢?实践者更“专业”、消费者更“多元”、创造者更“现实”、舆论者更“泡沫”,哪一种又不是在驱逐这些档案呢?大部分时候,蒋兆和在会议、课堂、访问时所讲,不过是对这些档案发言罢了。这些档案所要求的品质、素质已实实在在内化在他的逻辑、条理之中。他为着抵抗时间的荒谬,不得不转接于自己的身体。这就是蒋兆和的档案——近似于80年代人们谈论的“哲学”。

不妨将蒋兆和的个人史简化在三个坐标上:民国风、社会主义风、80年代风。当然,这样的简化并不适当,只是大致地符合印象。其中一个特别的发现是:蒋兆和越来越“中国”了。在他初学画、初入行时,某种开放的世界风潮进入了他的笔触间。随后,特殊时代授予他新的命题后,焦点已经彻底转移。改革开放时期正好遇见他的晚岁,充裕的现实题材为他造了一条新航线,他义无反顾地面向了传统。

蒋兆和,《给爷爷读报》,93.5×108.5cm,设色纸本,1953,烟台蒋兆和美术馆惠允

蒋兆和在画《淑庄织毛衣》的衣服斜纹时,没有直直地斜下去,而是在斜纹上涂横切的短线,一条条地铺满斜纹。同样的方式出现在《卖小吃的老人》的篮子上,篮子本身就是这样编织的。编织,即以横线画纵线或斜线,不正是中国画的一个特色吗?

他从未完整地存在于另一个全新的场域,只是从这个地方换到那个地方,从这个历史换到那个历史。但他像漂泊了很久、停靠了很多站一样,最后在北京他自己的寓所,努力统一这种“异感”。

一般观点认为,是借由留白的空间、粗疏的线条、定式的造型,人物获得了某种“神话”特征。但我认为,重点不在肉身的虚化,而在于目光。通常,蒋兆和给这些古代人物安了一个“投放”的目光。这里没有眼睛,只有目光;这里没有观看,只有“在观看”——这就像那个经典的故事,“从前有座山,山里有个……”这个睡前故事自始至终都在叙述,但它没有内容。它的内容是“无”。这个“无”就是观众看到的目光。当杜甫的目光投放到没有颜料的地方,观众自然感受到了那些人们总在讲的“精神”:离开的、回归的精神,超越的、爱的精神,记忆的、死亡的精神。

编辑/史祎