当地时间2月6日,土耳其东南部近叙利亚边境地带发生发生7.8级地震,震中位于卡赫拉曼马拉什省南部,距离土叙边境重镇加济安泰普仅约50公里。根据路透社报道,目前地震已在两国造成超过12000人遇难,其中土耳其统计到9057名遇难者,叙利亚统计到2950名遇难者。土耳其作为横跨欧亚大陆的国家,不仅是东西方文明的交汇点,在地缘政治中也扮演着极其重要的特殊角色。从历史长河中来看,由于其特殊的地理位置,土耳其文明屡遭自然灾害和大国博弈的创伤,文明常处于“失落之中”。《探索与争鸣》杂志公号选取了土耳其著名小说家帕慕克的散文《伊斯坦布尔的地震恐惧》,描述了其在曾经伊斯坦布尔地震期间的亲身经历与感受。

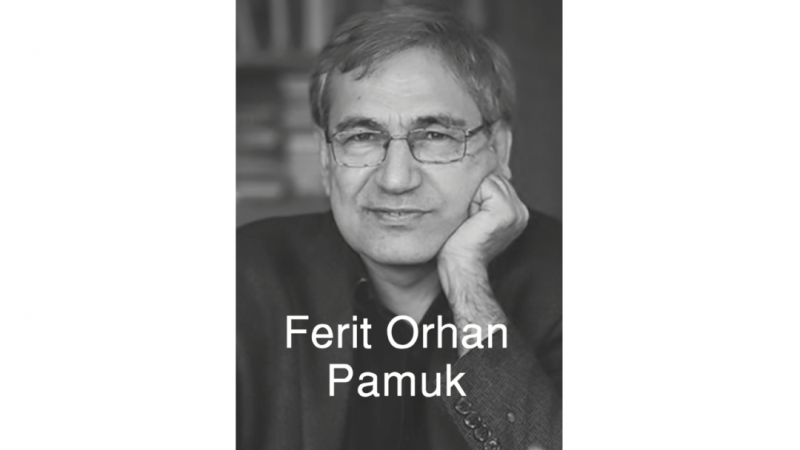

费利特·奥尔罕·帕慕克(Ferit Orhan Pamuk,1952-),被认为是当代欧洲最杰出的小说家之一,享誉国际的土耳其作家。出生于伊斯坦布尔,曾在伊斯坦布尔科技大学主修建筑。2006年荣获诺贝尔文学奖。代表作有《我的名字叫红》《伊斯坦布尔》《纯真博物馆》《我脑袋里的怪东西》《天真的和感伤的小说家》等。

过去的日子里,我总是好奇地在想,从我书桌这里可以望见的那座清真寺宣礼塔,是否有一天会倒下来砸到我?那座清真寺是为了纪念卓绝的统治者苏莱曼的儿子,年幼夭折的奇罕吉尔(Cihangir)王子而建的。从1559年开始,它就伫立在那里,以它里面两座高耸、略有倾斜的宣礼塔俯瞰着博斯普鲁斯,已成了存在永恒的明证。

第一次问到了我这个问题的,是楼上的邻居,那时他来找我,和我聊起他对地震的焦虑不安。半惊恐半开玩笑的,我们走上阳台测算距离。在四个月的时间里,伊斯坦布尔就曾发生过两次地震和难以计数的余震,这些以及3万人的死亡数据仍然清晰地印在我们脑海中。更有甚者(这点能从我这个工程师邻居的眼中读到),我们都深信科学家们告诉我们的:在不久的将来,马尔马拉海某处距离伊斯坦布尔非常近的地方,一次大地震会瞬间夺去十万人的生命。

我们对宣礼塔进行了粗略目测,情况并不使人乐观。在仔细研读了一些著作和百科全书后,我们知道,在过去的450年里,奇罕吉尔清真寺(那个“存在永恒的象征”)曾有两次被地震和火灾摧毁,如今位于我们对面的穹顶和宣礼塔已经找不到清真寺最初的痕迹了。进一步研究后,我们发现,大多数伊斯坦布尔的古清真寺和古迹至少都有一次曾被地震毁坏过(包括圣索菲亚大教堂[Hagia Sophia],它的穹顶曾于建成20年后,在一次席卷了城市的地震中坍塌。)另外还有少量清真寺不止一次被摧毁,随后被修建,为了“抵抗更大压力。”

图源网络|2023年当地时间2月6日,土耳其马拉蒂亚,地震后部分受损的清真寺。

而宣礼塔,遭遇更为惨烈。在过去500年间曾经席卷城市的最严重的地震中——包括1509年爆发的被称为“审判小日”的地震,以及1776年和1894年地震——倒塌的宣礼塔要远远多于坍塌的穹顶。最近两次地震后,我和朋友就曾在电视、报纸上,甚至在对地震区的访问中,看到过无以计数的宣礼塔横倒在地。多数情况下,它们都是砸在临近建筑物上:困倦的守门人在深夜玩双陆棋的学生宿舍楼;母亲起床喂哺婴儿的居民屋;或是(在第二次玻鲁[Bolu]大地震里)一家人正围着电视,看讨论另一次地震的晚间新闻,而一座宣礼塔就轰然而倒,像切蛋糕的刀子一样将房屋劈成两半。

那些没有倒塌的宣礼塔,也几乎都遭到了损坏。无法修葺的就用铁链和起重机吊起,然后摧毁。在电视上,我们看过太多的宣礼塔缓缓倒塌,因此我和邻居对它的倒塌方式非常了解。就像之前说的,下一次地震将来自博斯普鲁斯和马尔马拉海,所以,邻居和我开始通过对过去地震灾害的分析,来计算这座宣礼塔会朝哪个方向倒下来:正冲着阳台上方的那部分,已经在八月地震中变得倾斜弯曲了;更早时候,曾有一次闪电恰巧击中了宣礼塔顶部的新月和星体造型下的石块,使它掉落在了清真寺广场上。

考虑到所有因素之后,现在我们确信,假使宣礼塔真的能够在预料之中,从我们用手和绳子丈量比划的方向倒下来的话,那它就不会砸到我们:我们这栋可以眺望博斯普鲁斯海峡的楼,离宣礼塔还真很远,远在它的高度之外。“所以,宣礼塔是不会砸到我们的。”邻居起身告别时说。“事实上,距离是那么远,倒像是我们这栋楼会砸到宣礼塔。”

接下来的日子里,我仍继续着我的研究,想弄清楚,究竟我在此工作的这栋楼是否真会在坍塌时砸到那座宣礼塔,我和家人居住的那栋楼,情形是否也会和工作地类似。我已无法顾及邻居。这倒不是因为他像很多我熟悉的人那样,能用黑色幽默来调节自己对地震的恐惧。而是因为,他像另外一些人那样,正用自己的方法全神贯注地应对死亡恐惧。他已经从我们这栋六层建筑中取下了一块角料,寄给了伊斯坦布尔工程大学,让他们测试一下混凝土密度。现在他正像成千上万做了同样事情的人那样,在等待结果。竭尽一切努力之后,他发现等待是如此平静。这就是我所知道的。

对我来说,我深信,只有获取更多的知识,才会带来内心的平静。过去访问震区的经验告诉我,建筑物坍塌一般主要有两个原因:结构差,土质松。因此,像有些人那样,我开始研究我的居室和办公室所在楼房的土质,它们的结实程度。我咨询结构建筑师,查找工程图纸,和许多人交流意见。这些人像我一样,倍受焦虑和恐惧的煎熬。

尽管最近两次地震的震中都位于城市以外90英里的地方,但它们还是震醒了所有熟睡的伊斯坦布尔居民。3万人的死亡数据揭露了建筑部门在疏松土质上建造楼房的拙劣行径,这使它们在地震面前毫无招架之力。居住在城市周围的两千万居民,处在根深蒂固的恐惧带来的梦魇之中,他们担心自己的房子无力抵抗科学家们目前预测到的那次强烈地震。即使住宅楼和公寓是依照高的不可能的建筑指数而建造的,但一想到那些数据要应对的,是强度远小于此次将要来临的地震,我们还是高兴不起来。特别是,这些房屋住着的不是那些马虎、卑劣、总是偷工减料的开发商,而是自己的父亲、祖父,人们就很难期待它会安全坚固。同样,许多公寓楼里,由于贿赂了城建委员会,楼体通常会加建几层,公寓面积和墙体也常被随意缩小、减少,以增加一些商业空间,这使原本就脆弱的建筑越发脆弱。更有甚者,即使你有确凿的证据表明你所居住的建筑物没有预期的抵抗能力,甚至你下定决心承担相当于公寓价值1/3的翻修费用,你还不得不说服你的其他那些另有想法、牢骚满腹、淡然冷漠、愁苦沮丧、无知愚昧、心怀侥幸以及一文不名的邻居们也都这么做。

因此,尽管潜在的危险很大,我还是没看到有哪个伊斯坦布尔居民肯面对现实,着手维修自己的房屋。而且我还确实知道,有相当一部分对地震感到焦虑的人,不仅没能说服自己的邻居,就连妻子、丈夫、孩子也不支持他们。还有些人,无力负担整修房屋的费用,只好听天由命,但仍然难以摆脱恐惧,于是就用玩世不恭的态度来逃避,说,“好吧,即便我倾尽囊中所有来修葺房屋,可是万一街对面的那栋楼倒下来,砸到了我呢?”正是由于这种无助、无望的感觉,数百万伊斯坦布尔人都沉浸在地震的噩梦中。

我的梦境和很多人向我描述的非常类似。在梦里,你看着自己的床,躺上去的一瞬间,忽然产生了对地震的恐惧。就恰在此时,地震瞬间而至,强烈无比。你看到床前后摇动。随着震动,你的小卧室、整个房屋、床、周围所有的一切都离开了原地,在晃动中扭曲变形。慢慢的,你的目光移至屋外,所见景象一如电视中直升飞机俯拍被夷为平地的城市废墟,触目皆是;此时,你意识到了灾难的巨大。但尽管相信末日审判,你——仿佛梦里不知身是客——暗自窃喜,因为能看到地震,就证明你还活着。同样,还有责怪你考虑不周的父母、配偶:他们责怪你,但他们还活着。做这些梦,一部分原因是出于恐惧和战胜它的愿望,或许这就是为什么很多人都回忆说,尽管感到恐怖,他们还是觉得自己罪孽已除,就像做完宗教仪式之后感觉的那样。很多因恐惧而颤抖的人,在半梦半醒的黑暗之间漂浮,总是觉得似乎在他们睡觉之时,真的会有一场地震来临,正是这种真实的恐惧引发了这样的梦境。如果身边没有可以叫醒并和他商量的人,如果无法确定那究竟是梦还是真实,他们就会在第二天清晨去读那些有关余震的最新报道。

由于深信不能保障自己房屋的安全性,因此我们相信,只有一条途径可以让我们摆脱那种所有地震生还者对灾难即将来临的痛苦感:回去求助那些曾警告我们伊斯坦布尔将会有一次强烈地震的科学家和教授们,让他们再重新考虑考虑。

土耳其唯一的一家天文台台长伊斯卡拉(Işıkara)教授最先指出,我们所处的地震带从土耳其北部延伸至另一端,与加利福尼亚州的极其类似。如果对最近几次的大地震做一个制图分析,你就会发现它们最初是从东部开始,一次一次接近伊斯坦布尔的。在1999年8月那次强烈地震后,所有的新闻媒体都来缠住伊斯卡拉教授,使他每晚穿梭于不同电台之间,重复许多年来都被人们忽视了的现象,那时所有现场观众都会问他同样问题:“那么先生,请告诉我们,今晚会有另一次地震吗?”在早期的节目中他的回答总是,“地震会随时到来。”后来,他发现上百万人被吓得失去了理智,更有上百人在极小的地震来临时就从窗口跳了出去,并且听到政府内部对绝望引起混乱的抱怨,于是他谨慎了一些,把回答改成,“现在还很难说下次地震会什么时候到来。”虽然如此,在一次夺取3万人生命的大地震两天,余震渐渐强烈起来之后,整个国家的人都在电视机前看着他的时候,我们还是认为他暗示了我们,那晚有另一场地震。因此我们都从家中出来,睡在公园里、花园中、街道上。这位有趣的教授,有着像爱因斯坦一样的外貌,不修边幅,心神恍惚(尽管没有他那么天才),渐渐深为伊斯坦布尔人所爱戴。因为在那些最没有希望的日子里,人们对地震强度充满了恐惧,是他满足了那些彻夜不眠的人们的愿望,给我们增添了一点明亮的,即便是不那么可信的画面(例如,暗示地震带或许离伊斯坦布尔很远,并不像之前预料的那样)。而在宣布坏消息的时候,他也总是面带微笑,用最柔和的声音对我们讲话。

当然还有一些教授坚持自己的预见,拒绝以好话安慰民众,辛戈尔(Şengör)教授就是其中一位。他那像冷淡无情的医生一样的举止激怒了每个人。他用“美丽”一词来描述那夺取三万人生命的第一场地震。但人们憎恨这些不肯柔和说出自己预见的科学家们,其更主要的原因是他们对即将到来的剧烈地震有着无可反驳的证据,以及他们近乎无理的斥责态度。在这类恶魔教授的愤怒背后,不仅隐藏着这样一个事实:上千万人居住于此的危险建筑将会在地震中毁于一旦,而却无人对科学预警给予任何关注;还表明了,没有人去认真聆听对他重复了1300多次的国际新闻报道。这就是为什么他的表现像个愤怒的阿訇那样,预言无神论者的惩罚将会很快到来。

这些教授大多在娱乐节目中座谈,嘉宾通常是选美小姐或是健美冠军,主持人经常会打断科学家们的详尽分析,问,“先生,请问最近会有地震发生吗?会有多强烈?”在11月14日一次最重要的新闻节目中,马尔马拉海地裂带的最新数据引起了激烈争论,以至于当天新闻在进行到第四十五分钟时才对比尔·克林顿访问土耳其给予了简短报道。与其它节目类似,它直至结束也没能对主持人执著提问了多次的问题给予明确答案。恰恰如此,这反倒使我们明白,我们能期待的只是更多没有定论的讨论、咨询以及公开告示。

科学家们从不愿意说地震也许永远不会来临,以给予公众希望,除非是极少数不令人信服的科学家。因此,上百万居住在建于危险土地上的危险建筑物中的伊斯坦布尔人终于慢慢明白,他们必须依靠自己来摆脱恐惧。于是有人将问题交付给安拉,或随着时间的流逝干脆简单忘掉它。而另一些人,在上次地震后采取了一些防范措施后,现在沉浸在虚幻的安适之中。

许多人在床边放着大的塑料外壳手电筒,这样在地震断电时,他们可以在大火吞噬自己之前寻找生路。手电筒旁还放着哨笛、手机,以便届时引导救援队在废墟中找到他们,有些人把哨笛挂在脖子上(有一次地震,居然有人在脖子上挂着口琴)。另有一些人,随身带着房间钥匙,这样地震来临的时候就不用浪费时间找它们。有些人夜不闭户,以便可以毫无阻碍的从自己两或三层的公寓中逃出。甚至还有人在窗户上系条长长的绳子,这样,在地震时分,他们可以直接滑到自己的花园中。在头几个月里,有人被持续不断的余震折磨的心力交瘁,以至于在屋内也随时带着安全帽。由于第一次大地震是夜里突来的,因此人们更加渴望做好一切准备——甚至是那些住在公寓高层,不管用多快速度也几乎不可能顺着楼梯逃生的人——他们睡觉的时候也是全副穿戴。我甚至还听说有人极度担心自己体力不支,气喘吁吁,以至于他们上厕所或是洗澡时都匆忙不堪。有些被类似焦虑困扰的夫妻,连亲热的兴趣也逐渐丧失。还有不少人建造了些避难棚,储存食物、饮料、铁锤、照明设备等一切可以逃离城市火海的用品,帮助他们在没有电力供应,道路、桥梁坍塌的情况下生存。上次地震后,还有人开始储备大量现金。许多家庭认为角落是不安全的,于是床被放置在远离墙体、架子和衣柜的地方。避难棚搭在一些必须用具,像冰箱、烤箱旁,这样,理论上,人们就可以在天花板塌陷之时保护自身,这就是一些报纸上的指导信息所称的构建“救生三角”。

在那张我伏案写作了二十五年的长书桌一头,我也做了大量类似的工作。在放满大部头书籍的藏书室内——其中有四十年前的《大不列颠百科全书》、比它更早一些的《伊斯兰百科全书》和使我了解过去地震的《伊斯坦布尔百科全书》——我在书桌下搭了一个避难棚。为了确信它足够结实,可以承受砸下来的混凝土砖石,我在几次地震演习中,都按照指示像胎儿在母体内一样躺在那里,以保护我的肾脏。地震小提示同样告诉我,要在安全角落储藏一些饼干、瓶装水、哨子以及铁锤,但这些我都没做。我每天的生活充斥着这些警告已经足够了,告诉我们装这个,装那个。我不愿把它们搬到书桌这儿来,会不会是因为我隐约感到,那样做会让我的勇气丧失得更快?

不,还有更深层和更隐秘的原因。虽然人们很少说起,但它有时能从很多人眼中看出。我把它称作是一种羞耻感,一种夹杂着些许内疚与自责的羞耻感。它有点类似于如果你有一个酗酒罪犯的亲戚,或是你遭受了意外的经济破产——你自我保护的愿望就如同你想在其他人面前藏起必需品一样强烈。当第一次地震之后,我国外的朋友或是出版商写信询问我的状况时,我总是羞于回答。我断绝了与一切人的来往,就像一个刚被诊断出罹患了癌症的人,首先想到的就是不要让任何人知道。在早些日子里,如果想讨论这个话题,我只会和与我处境类似,能够分享我对下次大地震的焦虑,与我有着相同观点的人说。尽管这些聊天更多时候更像是自说自话,但随着我们生气或激动地喋喋不休,那些乐观也好,悲观也好的专家观点还是很快就被大家所熟知。

有一段时间,我非常注意观察我的居所和办公室的周围地带,试图确定它们脚下的那片土地过去对地震的承受强度。令我安心的是,我发现在1894年那场地震中,这地方只有少数几栋建筑坍塌。但是当我研究了所有倒塌房屋的记录,读到那些被倒塌屋顶砸死的那些人的名字——有希腊屠夫、送奶工人、兵营中的奥斯曼士兵——当我知道,那些我在很多地方曾见到过的古市场、历史建筑物都是毁坏后重修的,我就战胜了生命短暂、人与宣礼塔是如此脆弱的哀伤。

有一本杂志刊登了一幅小地图,预测了即将到来的地震走势,它让我愤怒不已。它把我周围这片地带用黑色阴影圈出,视其为有可能遭受地震毁坏最强烈的地区之一。或者,这仅仅是我这么认为?仅凭一张如此之小,如此之粗劣的地图就可以下此结论吗?借助放大镜,我在这张没有任何注释的地图的死亡带上仔细检查,甚至找我所居住的街道和房屋,并和其它一些更详尽的地图进行对比。我发现除它之外,再没有报纸或是媒体上的地图表明,我居住的周边地区是特别危险的区域。我相信那张地图一定是错的,并决定忘掉它。而要想轻易做到这一点,我最好是不要对任何人提起它。

可几天后,我发现自己又在午夜时分研究这张地图了,透过放大镜仔细审视那片阴影区域。房东看出我有些担忧这栋楼的地基质量,他拿出一张四十年前,工人们盖楼时他自豪地与他们拍的照片。我在这片地区生活了四十多年,照片又唤起了我旧时的回忆。但我拿起放大镜,却只是为了研究这片地区的土质。科学家们彼此矛盾的观点,就像媒体不负责任的口水战一样,使伊斯坦布尔居民处在焦虑的绝望和令人兴奋的安慰之矛盾中。他们可能头天晚上因为一则坏消息而难以入睡,第二天晚上又会因为一个情况也许并不那么严重的暗示(根据最新的卫星,地震也许只有里氏5级!)而同样彻夜不眠,就像我前前后后地研究地图上阴影地带的土质。尽管我也相信那个杂志编辑所说的,不要过于重视他们这张简略的地图,但我还是很久都在费力思索,为什么那片阴影地带会覆盖在我的房子和我的生活上。

整整这段时间,我还一直伸着耳朵留心倾听外面的可疑声音和各类传闻,像城市里野狗的狂吠。我听说,如果地震后的日子里海水变暖,那就预示着下次地震迫在眉睫。当听说几周前的日食和地震有着某种奇怪关系时,我一笑置之。“别笑得那么大声,”一个愤怒的年轻女孩子这么斥责我,“如果有地震,我们就听不到了。”还有人说,地震是因为美国人要来援助我们一艘军事医疗船只(“对他们这么快把它带到这来,你怎么看?”阴谋理论如是说)。更离谱的是,据说那艘传闻中船只的指挥官,还在甲板上内疚地看着这一切叹息道,“看看我们都做了什么!”

后来,更有一些偏执妄想开始转向国内:每天早上敲你门铃,给你送来牛奶和报纸的看门人,会用与警告你一小时后将停水的相同语气说,预计一场大地震会在晚上七点十分来临,将会摧毁整个城市。或者是,某个对即将到来的地震毫无自己观点的可恶科学家已经逃往欧洲了。又或是,据说政府对即将发生什么十分清楚,已经秘密进口了上百万的遗体袋。你还会听说,军方已经出动大量挖土机,在城市外的空旷地带挖了数个墓坑。一个对自己房屋构造质疑的朋友——当然还包括地基——搬到了同条街道的另一栋楼内,仅仅是想看看他的新公寓是否更安全一些。在耶斯尤特(Yeşilyurt)这个建造在伊斯坦布尔劣质土质上的富人社区之一,参加一次有关地震研讨会的土地所有者们分成了两个敌对阵营:一部分人希望讨论如何保护他们自身的安全,而另一些人却认为这样的讨论会导致地产下跌。大约就在同一时期,我的一个记者朋友告诉我,他们无法给我提供我想研究的地图,来调查那张小地图上的阴影地带,担心那样会引起地产危机,激怒土地所有者。

两个月后,楼上的邻居在家中告诉我,他寄研究样品的那所大学已经给他发回了检测报告。结论——调查的是我办公室所在的那栋楼——既不令人完全失望,也不那么令人有信心,这取决于我们每个人怎么看待它,就像那天我们在判断宣礼塔是否会砸在我们身上时,所得出的主观结论一样。

几乎就在同一时间,我听说一个音乐行业的老朋友,在路过一个被八月份地震严重损坏的城镇格尔居克(Gölçük)之后,决定再也不回位于伊斯坦布尔的家了。他住到了自己认为建筑建构更稳固的希尔顿酒店中。直到后来,他发现它也不够安全,于是又开始在外面打发日子,通过手机处理所有事务,在街上跑来跑去,好像他忙得不可开交。听说他这样匆忙地,马不停蹄地跑来跑去的时候,嘴里还总是喃喃自语,“为什么我们不离开这座城市?为什么我们不离开?”

这种感觉压在我们所有人心头,尽管第一次地震震中位于距离城市62英里的地方,还是有成千上万的伊斯坦布尔人丧生于此,这使大量住在危险地区的人开始逃亡,导致房租下跌。但是,还有很多伊斯坦布尔人仍在它危险的建筑中生存,毫不采取防范措施。在这点上,所有一切——科学家们的再三要求,比较可信的传闻,遗忘的行为,千禧庆典的推迟,恋人的拥抱,大量的人辞职——都使人们开始接受,地震是再自然不过的事情,有助于我们“与之共存”,就像人们今天说的那样。某天,一位年轻的、刚刚结婚的、非常乐观的女士来到我办公室讨论一本书的封面设计,她非常自信地和我谈及自己应对地震的办法。

“你知道,地震是不可预料的,是这个让你感到恐惧。”她说着,扬起眉毛,“可同时,你必须每时每刻都得像觉得此刻不会有地震发生似的活着,否则,你就什么也做不了。这两种矛盾的想法总在斗争,比方说,现在我们都知道,地震后站在阳台上是很危险的。可即便如此,我现在还是要站在阳台上。”她用一种老师的口吻说,然后,小心地、慢慢地打开门,走到了阳台上。我站在原地,她站在那里,看着街对面的清真寺和后面博斯普鲁斯的景致。“站在这里,”几秒钟后,隔着打开的门,她更加滔滔不绝地说,“我绝对不会相信,地震会恰巧就在这一刻来临。因为如果这么认为,我就会怕得绝不敢站在这里。”又过了一会儿,她从阳台走回来,关上身后的门。“看,那就是我做的,”她说,带着微弱的笑意,“走上阳台,身在彼处的时候,我就在心里取得了战胜地震的小小胜利。就是这些小小的胜利,使我们会战胜即将到来的大地震。”

她走之后,我来到阳台,欣赏着宣礼塔、伊斯坦布尔以及在晨曦中浮现出的博斯普鲁斯美景。我的整个一生都在此度过。看到那个在街头隅隅而行的人,我不禁问自己同样的问题:为什么人们不能够离开此地。

那是因为,我无法想象,不生活在伊斯坦布尔,会是什么模样。

编辑/陈品