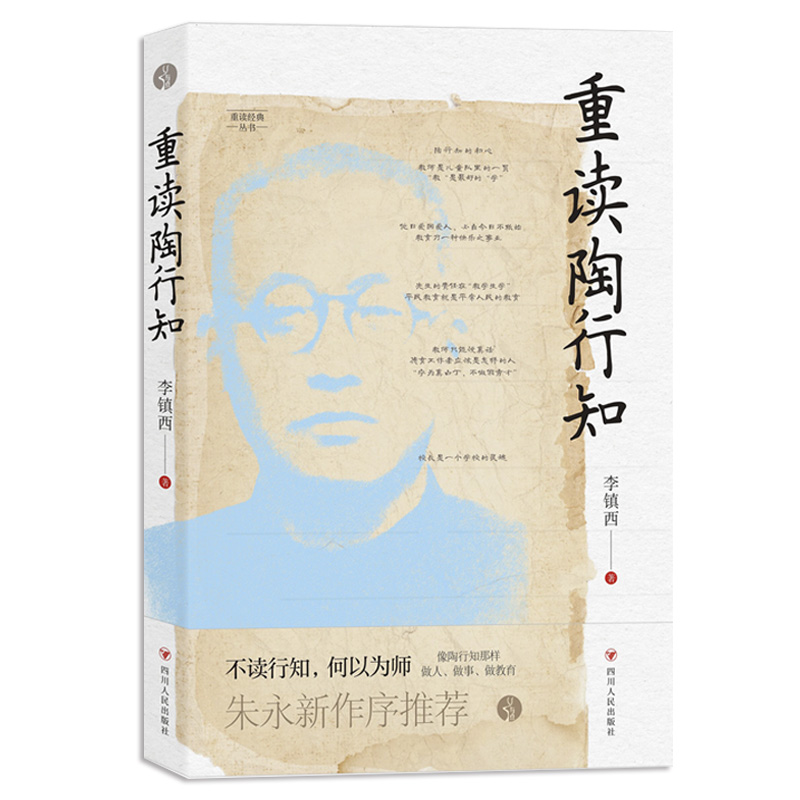

20世纪上半叶的中国,教育家可谓群星璀璨。但论在当代中国教师中的知名度,首推陶行知。

是呀,随便到哪个学校,都会看到教育家陶行知的肖像,和“捧着一颗心来,不带半根草走”的语录。不过很遗憾,不少教师对陶行知的了解也就仅此而已。作为一名中国教师,对陶行知富有中国气派的教育理论和实践,缺乏深入了解,很难称得上是完整合格的教师。

我的朋友张圣华先生曾在为《陶行知教育名篇》写的序言中说:“一个没有读过陶行知的人,怎么可以在中国做教师呢?”(《陶行知教育名篇》陶行知著 方明编 教育科学出版社2013年11月第1版 )

是的——在中国,不读行知,何以为师?

我在大学时代没听说过陶行知。估计不少年轻的朋友会感到吃惊:“难道读师范时,老师不讲陶行知吗?”是的,虽然陶行知去世时,毛泽东给他“伟大的人民教育家”的称号,可几年后的1951年,借批判《武训传》开始,陶行知也被批判,然后被打入冷宫,直到改革开放后的1981年,中共中央以纪念陶行知诞辰90周年的名义,给陶行知恢复名誉,算是平反。整整三十年,陶行知人间“蒸发”。我1978年上大学,哪个老师敢讲陶行知?

1980年,安徽和江苏先后成立陶行知研究会;1981年,四川省也成立了陶行知研究会;接着全国各地纷纷成立陶研会;1985年,中国陶行知研究会成立。中国教育界渐渐有了一些陶行知的气息了。正是从那时起,我开始直接阅读陶行知,一直读到现在。当然,虽然四十年来一直都没中断读陶行知,但多数时候都是断断续续地读,真正比较集中阅读陶行知有三次。

第一次是我1982年参加工作之初,那时候陶行知的著作已经开始“解冻”。我读的第一本陶行知的书,是教育科学出版社1981年出版的《陶行知教育文选》,一下便被他朴素的语言和深刻的道理征服了。这和读苏霍姆林斯基的感觉完全一样,但因为陶行知说的是中国教育,所以他又比苏霍姆林斯基更亲切。但实话实说,那一段时间读陶行知,虽然比较集中,但完全是零碎的,非系统的,而且带有功利,就是为了写文章时找“理论”。但即使如此,我也感到收获很大。可以说,是陶行知坚定了我许多教育信念,比如,当时在进行“生活语文”的探索,这个教育实验就是直接受到陶行知生活教育理论的启发。

第二次集中读陶行知著作,是2000年读博期间。因为有充裕的时间,我比较系统地研读了陶行知。注意,我说的是“研读”,即以研究的态度细读陶行知的书。我还是得诚实地说,读博那几年读陶行知,依然有着明确的功利目的,就是为了完成博士论文。那几年我读的教育论著,当然远不止陶行知,但他是被我读得最认真的几位教育家之一。特别是他的民主教育理论,让我震撼:原来在我们中国曾经还有这样一位民主教育的先驱!不但阅读,我还去南京参观了陶行知纪念馆,凭吊了先生的墓地。那一天刚好是陶行知诞生110周年的日子。在陶行知墓前,我从先生的教育想到今天的教育,感慨万千,回去以后写了一篇随笔《愧对先生》。

这次重读陶行知,是从两个多月前的2021年9月2日早晨开始的。没有了任何功利,就想重新系统地读读先生。这次我是“地毯式轰炸”般的阅读,年轻时读过的《陶行知教育文选》,还有中年时读过的《陶行知教育文集》,以及《陶行知全集》12卷,还有一些有关他的书,等等。为什么读了全集还要读选集呢?因为不同的版本注释和附录都不一样。这次重读,就不仅仅是读他的文章了,还读他的诗歌、小说、书信,连他的便条,我都不放过。总之,我视野内的陶行知所有的文字,这次被“一网打尽”。

不仅仅是读,还随时写,有感想便及时写下来,写完后继续往下读。于是,边读边想边写,从9月2日读第一章,到昨天读完最后一页,我就写了73篇“重读陶行知”的小文。

这些短文仅仅是我结合自己的教育实践与感受写下的随笔而已,比起我读过的许多陶研专家的论著,我这些文字连“陶研”的皮毛都算不上,更谈不上什么“学术性”,它们只是我对陶行知思想的肤浅理解,而且这些理解完全可能有偏差;但每一个字都是从我心里流出来的。这也算是我献给我敬爱的陶行知大先生的学习汇报。

我所有感想都在里面了,而最大的感想是——

当代中国的某些教育者,在高喊着陶行知名字的时候,却遗忘了陶行知。

实话说了吧,其实本来我想的是“背叛了陶行知”!

难道不是吗?

——当我们歌颂“捧着一颗心来,不带半根草走”的时候,有多少教育者却醉心名利,以“教育产业化”“教育市场化”的名义,发着“教育财”?

——当我们把“千教万教教人求真,千学万学学做真人”写在校园墙上时,有多少教育者不但自己作假,还教孩子作假?

——当我们在推崇“生活即教育”“社会即学校”时,有多少教育者把学校和社会以及大自然强行分开,以“安全”为由,连春游都取消了?

——当我们在演讲和论文中,引用“六大解放”的“名言”时,有多少教育者却给孩子加重课业负担,让无数孩子失去了充足的睡眠和健康的身体,以及自由的大脑?

……

如果继续“当”下去,这组排比将络绎不绝。算了,不“当”了!

翻开陶行知的书,我总感觉他的一双眼睛依然并始终注视着当代中国教育,注视着我们。这眼睛里有许多欣慰,也有不少忧虑。如果陶行知活在今天,他将怎样说?

亲爱的教育同行,无论您教了多长时间的书,无论您遇到怎样的困难,只要您的初心至今一尘不染,只要您还想当一个有良知、有爱心、有胸襟、有智慧的中国教师,恳请您捧读陶行知,走进他的精神世界。您会发现——

陶行知的每一个字,都闪着光,温暖而明亮,永远照耀着我们的校园、我们的课堂、我们的教室,还有我们的灵魂……

2021年11月16日

文/李镇西

编辑/韩世容