我对于张伯驹之兴趣,始之于更早的八十年代中期,最初知道张伯驹其人是因为我的京剧的老师叶盛长先生。叶盛长先生年轻时,曾经是张伯驹的忠实追随者,当然,也跟着张伯驹先生而受到“牵误”。其后,我的文学方面的老师张中行先生,在他的成名之作《负暄琐话》里也写到张伯驹。我遂动手搜集这些写张伯驹的文章,复印装订成册,还请了张中行先生题签。这一阶段,我对于张伯驹的认识,仍是在于“传奇”。

直到九十年代中期,我在异乡的东京读到张伯驹《丛碧书画录》序里所云,“(中国书画珍宝)自鼎革以还,内府失散,辗转多入外邦。自宝其宝,犹不及麝脐翟尾,良可慨已。予之烟云过眼,所获已多,故予之所蓄,不必终予身为予有,但使永存吾土,世传有绪,是则予为是录之所愿也”,我心中突然充满着无限的感动。我发愿不向政府申报一分钱经费,以一己之薄力,为伯驹先生留一部信史,是为我之张伯驹研究的真正开端。

2004年初,拙著《茶禅一味》由天津百花文艺出版社印出,引起不错的反响,销售也很成功。编辑曾永辰问我,你还能写什么?我说,写张伯驹如何?曾永辰当即就说“好”,要我马上动笔。现在看起来,那个时候,我是说了大话。写,心里含糊,是写不了的;哪怕是用些技巧,把含糊的地方遮盖过去,仍是心虚。我为百花社写张伯驹,写到中途就因为无法克制心虚而停了下来,决意还是先作年谱的好。

作者靳飞

这部《张伯驹年谱》里,事实上套写了一部《张镇芳年谱》

无论怎样写张伯驹,伯驹的家世总是躲不过去的。伯驹的家世之中,嗣父张镇芳又是其中关键。张镇芳是清末民初北洋财阀的代表人物之一,北洋军阀的事迹在前台,较为显见;财阀的作用在后台,较为隐秘,因此要弄清楚张镇芳在彼时的作为与影响,包括张镇芳与袁世凯之间的真实关系,这都是要费一番工夫的。

《年谱》里关于张镇芳的资料来源有三。

其一是通常的档案文献,如《清代职官年表》《明清进士题名碑录索引》《辛亥以后十七年职官年表》《中华民国国民政府军政职官人物志》《民国人物碑传集》,以及袁世凯《道员张镇芳请饬交军机处存记片》等。记得互联网还未普及时,我要查张镇芳考中进士的情况,特地跑到北京孔庙去找光绪壬辰科进士题名碑。其碑就在孔庙大门左侧不远处,保存完好。我趴在碑上,一个一个人头数出来,张考中的是第三甲第九十一名进士。那一科颇多后来赫赫有名的人物,如蔡元培、汤寿潜、张元济、沈宝琛、周学铭、赵启霖、胡嗣瑷、朱家宝,等等。我越数越觉遗憾,想到这些人的事迹,都是值得做出记录的。

资料来源之二,是张伯驹的回忆。伯驹留下文字不多,叙其家世部分,主要集中在《盐业银行与我家》《续洪宪纪事诗补注》,及在共和国初其在法院上的自述。伯驹回忆的价值自然是无话可说的,不过,伯驹回忆多有不确切处,兼之要为尊者讳,许多重要事件都轻描淡写过去。这部分资料,需要小心翼翼使用,不可轻易照单全收。譬如,伯驹说父亲参与张勋复辟是出于“忠于故主”,这就不可信。清末易代之际,张镇芳以署理直隶总督衔领衔通电,逼迫清廷退位,仅此一事,足以证明伯驹的说法是靠不住的。

资料三,是碰运气。日常读书,无意之中,多有意外发现。譬如张镇芳生日的具体日期,其原配夫人智氏去世时间,就都是这样确认的。现在知识界抄袭、“洗稿”之风太盛,我暂不公开具体出处,等看到他们抄袭时,我再去质问他们,且看他们怎样回答我。

经过这样的努力,这部《张伯驹年谱》里,事实上是套写了一部《张镇芳年谱》的,这可算是额外的收获。

被张伯驹与梅兰芳“逼上梁山”,误打误撞进入到金融这一全新领域

有了《张镇芳年谱》,张伯驹就有了清晰的来路,更重要的是,说明了伯驹的财富源出何处。但是,既是张伯驹年谱,则伯驹早期经历,亦不可阙失。张伯驹在1911年秋曾陪伴袁世凯诸子就读于天津新学书院,其间又于课外受教于中国近现代教育的开创者严修。伯驹非常重视这一资历,晚年诗有“犹忆春风戒酒楼”之句,表明对于严修的深切怀念。那么,严修对于张伯驹,是否留有记录呢?

早在2001年初,我即得到南开大学出版社出版《严修日记》的消息,却因为尚未动手作年谱,所以没有及时购入。年谱开工之后,觉得躲不过去了,于是四处搜求《严修日记》。正所谓无巧不成书,我请一位友人到中国书店去打听,中国书店的于姓负责人回应说:“没想到还真有人要找这样的书。”随即从库房将书找出,而且爽快地把价值2000元的整套书送给了我。

待到拿到书,我是既喜又惊,湟湟四大巨册影印本,米粒大的小字,密密麻麻,能读下来就是个浩大的工程。然而,为了伯驹年谱,也为了中国书店的豪爽,我强迫自己举着放大镜通读一遍。尽管从中摘出的资料,用于年谱的不过百十余字,但就是这百十字,清清楚楚地记述了张伯驹与袁氏诸子在天津就读的起止时间,而且可以体会到,严修对于少年伯驹,亦是青眼有加的。

类似《严修日记》这样大部头的资料,阅读固然困难,却还不算最难的。编著年谱遇到的最难问题是,张伯驹一生供职银行,其在银行的活动和记录,是无法回避的。我在查找相关银行资料时,面对银行账本与各种专业术语,立即意识到踏入了自己的知识盲区,根本读不下来这些资料。如果装装糊涂,引一些张伯驹的自述,也可以蒙混过关。可是,其中涉及伯驹与银行界人物的关系,以及对于相关人物的评价,譬如曾任盐业银行总经理吴鼎昌与王绍贤,张伯驹的经历与收藏,与他们都有着千丝万缕的联系。

面对这一棘手问题,我正在犹豫不决的时候,忽然在中国银行档案里,发现两条重要线索,一是梅兰芳成为中国银行股东的记录,一是齐如山向中国银行借款的记录。梅兰芳及其身边的“梅党”,也一直是我的研究对象,偏偏“梅党”成员里,也有一大部分是任职于银行。我由此意识到,研究张伯驹与研究梅兰芳,银行都是躲不过去的一关。这样,暂时把两项研究工作搁置起来,用了三四年时间,开始从头学习金融知识,学习看银行账本,购置了《中国银行行史资料汇编》《中华民国史档案资料汇编(金融)》等大型工具书,着手从中梳理近现代中国金融业的发展脉络。

有趣的是,我居然被这个新课题迷住而深陷其中,不能自拔。通过阅读银行账本,我发现这是一座未经开垦的宝库,是观察近现代历史的崭新视角,呆板的账本里,竟然隐藏着无数真实的历史细节,隐藏着无数的人与人之间的生动关系。现在许多经济界的朋友听我侃侃而谈地介绍各个银行的历史,讨论金融方面的问题,都以为我是所谓“跨界”的高手,岂知我是被张伯驹与梅兰芳“逼上梁山”,误打误撞进入到这一全新领域的,现在这也成为了我的研究工作的一个特色。

会见张伯驹家属与朋友

我最早开始关注张伯驹的时候,社会上还鲜有人知道张伯驹的大名。到了百花出版社向我约稿,事实上知识界已经涌动起了一股“张伯驹热”,直至今日仍然没有衰退。

2006年,当代中国出版社出版了吉林任凤霞女士写作的《一代名士张伯驹》,我读后感觉许多资料是来自于凤霞女士与伯驹夫人潘素的访谈,很有些价值,便作了篇书评,发表于《北京晚报》。任凤霞女士来到北京时,还特地约我会面,我们深入交流了对于张伯驹的看法。我与任凤霞等张伯驹的研究家所不同的是,我选择回避开家属,尽量用文献资料说话。我在梅兰芳的研究过程中,同样也是这样做的。即便我与梅家第二代、第三代过从甚密,乃至亲如一家,但我不会在学术文章里出现诸如梅葆玖对我说、梅葆玥对我说之类的记述。理由很简单,家属的回忆,如果没有其他资料佐证,就成为孤证,用起来是危险的。

在对张伯驹的研究过程中,我曾经登门拜访过一次伯驹的女儿女婿张传彩、楼宇栋夫妇,目的不是要找寻资料,而是出于客气。那次拜访,集中谈到张伯驹开始收藏后,何以改号“丛碧”的原因,我讲了我的研究心得。楼宇栋先生大为认可了我的观点,执意邀请我到鼓楼大街的马凯餐厅吃饭,我们一起从前海西沿漫步到后海之北,谈了许多话。楼告诉我,伯驹在家,基本上不对家人谈论自己的事情;伯驹回忆,有时用虚岁,有时用实岁,没有什么规律。伯驹的这些习惯,使我想起了我的祖父,他们那一代生活在北京的老辈,或许都是这样的作风。通过与张传彩、楼宇栋夫妇的会面,我心里有了一个生活中的张伯驹的大概轮廓。

张伯驹立像

张伯驹的朋友之中,周汝昌先生、启功先生、王世襄先生、朱家溍先生,我都是熟悉的,他们也都有各自的回忆文章。我与周汝昌先生谈过一次张伯驹,周听到张伯驹的名字,顿时就像他要讨论《红楼梦》的话题时一样,眼睛里立刻闪烁出光芒,提高嗓音喊着:“张伯驹老先生,非常了不起。”

我后来还通过天津市政协,联系到了伯驹晚年交往甚多的张牧石先生,也登门拜访过一次。我以为牧石先生是雅士,所以备的礼物亦要风雅些才好,选择的是从日本带回的沉香。会面之际,我刚要将沉香奉上,猛地想到,会不会因为沉香的名贵,而给牧石先生留下一个炫富的印象?我赶紧改换台词,急中生智地引用了王沂孙的词,说,“谩惜余熏”。已近八十高龄的牧石先生,连一秒钟都没用,就张口说出下句,“空篝素被”。其实,我所引并不确切,王沂孙讲的是龙涎香,我送的是沉水香。难得的是,牧石先生不假思索,冲口而出,可见其幼学之扎实。遗憾的是,我在年谱里,对于张伯驹与张牧石的忘年之交,没有能够做出充分记述。天津年轻的学者魏暑临君正在做这项工作,掌握了不少材料,我很期待他的成功。

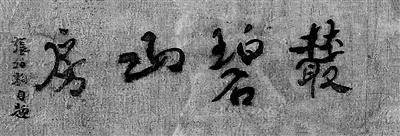

张伯驹之自题“丛碧山房”

张伯驹的传奇留在北京的城市记忆中

近年来,张伯驹研究领域,陆续出现了山西寓真、河南张恩岭、北京荣宏君等较为重要的几位专家,我与这几位都未曾谋面,但却从他们的著述中曾经受益。荣宏君先生,与张伯驹晚年友人周笃文先生关系密切;张恩岭先生搜集张氏在河南故乡的记录,而且为伯驹之子张柳溪留下访谈;寓真先生则发掘出伯驹档案,特别是张伯驹本人在法院的陈述,更是编辑年谱所必须参考的文献。

三友图卷

话就要说回来,天津百花社曾永辰先生来向我约稿时,我轻率地应承下来,没有充分考虑到其中的难度。曾永辰年年催促我,哪知我却又陷入到关于金融史的研究中,无力完成书稿。曾永辰也是执着的人,他在百花社退了休,居然还来继续催促我,不肯罢休。为了完成这一承诺,我在2013年8月,终于赶写出《张伯驹年谱》的初稿,一面急着通报曾永辰,一面烦请老友孙郁兄作序,不成想寓真先生披露大量史料的《张伯驹身世钩沉》恰在此时问世,打了我一个措手不及。无可奈何,我忙通知出版社按下暂停键,对照寓真著作,重新检视年谱初稿。原想着未必会花费许多时间,结果连做带拖,几近十年又过去了。这真是万分对不住曾永辰与孙郁两先生,即便明知他们是我要好的朋友,我仍然满是愧疚。

仅仅是寓真著作,何以会一拖十年呢?其间还有中华书局出版的《许宝蘅日记》。许宝蘅与张伯驹两人,在共和国初期交往甚密,有了这份日记,伯驹在这一阶段的记录遂得以饱满而丰富。

此外,互联网也在这一时期有了突飞猛进的发展。互联网时代,对于学术研究,可谓既是便利,又是不便。便利的一面,查阅资料,检索起来,无穷无尽;不便的一面,网上所得资料,鱼龙混杂,难辨真伪,均须逐一查证。为此,我特别痛恨“洗稿”的人,较之抄袭更可恨。抄袭者,多也是有所研究,至多就是不注明出处,将他人的观点文字据为己有。“洗稿”就不同了,往往是东拼西凑,似是而非,貌似头头是道,其实驴唇不对马嘴。流布网上的资料,充斥着大量的“洗稿”产品,而且层出不穷。起初我没有认清这一点,专门请人帮我搜集网上文章,打印装订,仔细阅读,唯恐遗漏重要史实。等我弄明白“洗稿”的伎俩,我只能自己立下一条规则,就是网上资料,不能直接引用到学术文章里。顺便说一句,在百度词条里,我这个人已经作古,有照片,有生年,有卒年,照片是对的,两个时间没有一个是正确的,我亦不晓得是什么人代替阎王爷把我勾掉了。

旧时北京盐业银行

所幸的是,我毕竟还活跃在线下。2019年夏,北京出版集团安东、高立志两先生约请我见面,要我为该社的“述往”丛书添砖加瓦。2020年初遭逢新冠疫情,闭门居家,我用了从1月中到4月初的时间,写作了《张伯驹笔记》,完成了《张伯驹年谱》的最后校订,向北京出版集团交了稿。我在2017年9月7日的《北京晚报》上发表过一篇题为《长希一往生平世,物我同春共万旬》的文章,谈了我对于张伯驹的认知。文章最后,我说:“张伯驹不是北京人,但他把他的文化财富留存在北京;北京文化也永久地记录下张伯驹的名字,使之成为了北京文化的一部分。这就要说到北京城市文化的特点——并不是北京人创造的文化才是北京文化,北京文化不能简单视作地域文化,而是如张伯驹这样的中国数百年间无数文化精英共同为之付出不懈努力而积聚形成的,中国文化的精粹所在。北京的所有居住者,都是北京文化的创造者。而心中怀有大天地,不以功利之心从事文化事业,这又是如张伯驹一样的北京文化创造者所留给后世的遗训。张伯驹的传奇留在北京的城市记忆中,伯驹的这一遗训,也留存在了北京的非物质文化遗产中”。从这一意义上讲,《张伯驹笔记》与《张伯驹年谱》历经二十载,最终由北京出版集团用了最为认真的态度编印出来,这却是最为适当的结果了。

作为编著者,有此初步成果,不禁如释重负。最后还要说的是,限于个人的局限,这两部书仍然不是完美的,诚恳地期待着诸研究家与读者诸公能有以教我。

2021年8月26日北京通州宅

文并供图/靳飞

编辑/韩世容