清华大学毕业,工作15个年头,张波自我介绍时,往往极其简单:“我是干航天的。”其他的,他便不再多说。

2006年博士毕业后,张波进入中国航天科工集团三院三十一所从事研究工作,他的科研经历,恰好覆盖了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(以下称《规划纲要》)的完整周期。

在《规划纲要》“重点领域”的第11项,能找到他所从事的研究工作,但只有两个字:国防。《规划纲要》确定了载人航天与探月工程等16个重大专项,而他所从事的重大专项,就在那个“等”字中。是的,他的工作“只能做不能说”。

说起中国航天,人们往往更多关注的是火箭发射的那一瞬间,或是嫦娥、神舟、天问、玉兔、祝融等一个个“明星”航天器,但对于这些航天器背后的研制人员和他们所经历的种种,知之甚少。

“虽然我们承担的任务隐藏在‘等’字背后,但是我们的精神却是‘等不得’的精神……一切只因国家需要。”4月25日,在中国航天大会“青聚秦淮”青年科学家论坛上,张波和多位航天青年分享了那部分“能说的”故事。

“紧张到喉咙都会被牵扯着震动起来”

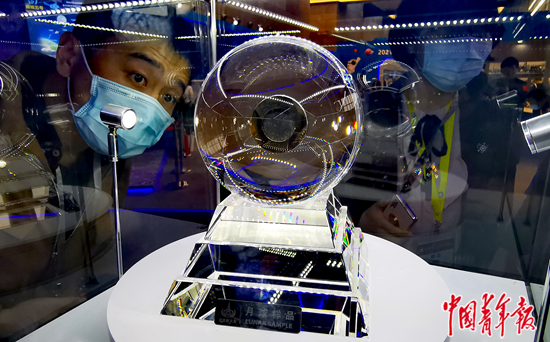

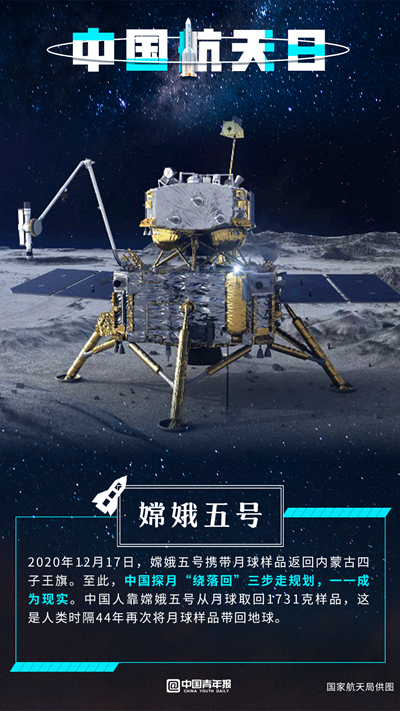

2020年12月6日5时42分,嫦娥五号上升器成功与轨道器和返回器组合体交会对接,并于6时12分将样品容器安全转移至返回器中。这是我国首次实现月球轨道交会对接。

郑永洁是这次任务的负责人之一。作为航天五院502所嫦娥五号探测器GNC系统副主任设计师,他和团队为此奋斗了10年。

他至今记得,那一天凌晨2时14分,是他最紧张、最激动的时刻:嫦娥五号上升器与轨返组合体开始“牵手”,这是世界上已知最难的一次空间交会对接,将要开启人类环月轨道无人自主交会对接的新纪元。

“美国人曾在阿波罗任务中进行过月球轨道的交会对接,不过是由宇航员手控完成的,此次嫦娥五号任务,则是国际首次月球轨道无人交会对接。”郑永洁说。

在这次任务实施前,他胸有成竹,可就在嫦娥五号转入自主飞行的那一刻,他却一下不自信了,身旁的嫦娥五号探测器副总设计师王勇也感叹,“压力一下就上来了”。

“做过全物理试验的,不要怕!”这句话,郑永洁本是在心里默念,却不自觉地说了出来。

王勇副总师转过头来,冲他笑了笑,一句话也没说,但笑容很温暖。

郑永洁读懂了他的潜台词:“你说得对”。但他知道,现场所有人都跟他一样紧张,只是又同样用理性说服自己。

他所说的全物理试验,是对研制攻关结果的全面考核:在一个世界上最平的气浮平台上,经过不计其数的失败、自我否定、严苛的推演、讨论,最终,在2015年6月的一天,郑永洁所在的团队完成了最后一组试验数据分析,各项指标均达到预期效果。

“那一天,我们拥抱在一起,喜极而泣!因为我们知道,攻关在这个时候已经有结论了,这个试验能行,说明上天也就没什么问题了。”郑永洁说。

时间回到2020年12月6日的凌晨,时钟一分一秒地走过,3个小时很快就过去了,来到最后交会对接逼近段。这次月球轨道交会对接的精度要求,即使算上曾经的地球轨道类似任务,也是最高的一次。

在交会的最后阶段,郑永洁看着监视相机里越来越大的上升器,每次喷气控制引起的姿态晃动,他紧张到喉咙都会被牵扯着震动起来,“5米、3米、1米、0.8米、0.6米、0.5米,我已经听不到周围的声音,好像进入梦境一样,平日试验时总觉得慢吞吞的靠拢过程,一下变得如此迅速,来不及检查遥测参数,来不及做出任何反应,已经到达对接初始条件”。

当欢呼声传过来,郑永洁才骤然醒来:对接成功了。

这是航天青年执行任务过程中的一个缩影,看似波澜不惊,却又惊心动魄。

“为了强大而迸发令人难以想象的惊人战斗力”

在中国航天科工二院,有一个叫“穹盾”的青年创新团队,这是我国某高科技领域自主创新装备发展的领军者,有200多名成员,一半以上是高工甚至研究员,11名拥有博士学位,169名拥有硕士学位,35岁以下青年占比超过70%。

他们要攻克的技术是当前国际上最前沿的尖端科技之一,是“维护国家安全的重要基石”,被称为“不允许失败的项目”。其系统组成庞大而且复杂,过程环环相扣,摧毁目标的过程,就好比投掷长矛,击中千里之外一只极高速飞行的云雀,技术难度之大可想而知。

中国航天科工二院二十五所的一名青年设计师周宇旋说,面对性能指标极高、研制周期极短、可借鉴经验极少的三个极限条件,这支年轻的团队迸发出令人难以想象的惊人战斗力:团队年人均加班超过1200小时。在去年疫情冲击下,为了确保项目进度,更有103名成员集中住宿,团体隔离开展工作。

最终,这个团队奇迹般地实现了从原型样机到工程装备的飞速跨越,突破了5项关键技术,形成70余项知识产权预期成果,研制的装备达到“国内首创、国际领先水平”,并且培养出一批青年领军人物。

为什么这么能战斗?不同的人给出的答案可能有所不同,但有一个原因却是共性的:那就是为了祖国的强大。

“祖国强大了,我们才更会被尊重。”中国航天科技集团一院一部副主任设计师徐倩说。至今,她还记得一段“屈辱”的经历——

那是10多年前,她在国外留学的时候,一个外国同事给她打电话,语气非常不客气地说,“到我办公室来一下。”

然后,这位同事便用嘲讽的语气跟徐倩说,看看这篇论文,简直和维基百科一模一样。徐倩问,这是啥?同事说这是一个中国学生写的论文。然后他就开始哈哈大笑,笑声穿透了整个楼层。

徐倩用“欧美学者抄袭现象并不鲜见,不要以偏概全”与他辩驳,但这些声音都淹没在刺耳的笑声里。

还有一次,这位同事看徐倩拿着移动硬盘,不分青红皂白就指责道:“你是要用它偷窃我们的研究成果吗?”

虽然是半开玩笑的语气,但这种偏见对于自尊心极强的徐倩,伤害极大、侮辱性极强。后来,徐倩用了4年半的时间,通过努力证明了自己。

“我不知道,现在的留学生在国外,受到的待遇如何。但我知道,只有强者才能被尊重。”徐倩说。

她目前担任长征三号甲系列运载火箭副主任设计师,这是长征系列火箭中的金牌火箭,还有“劳模”火箭、“北斗专列”之称。她列举了一组数据——

从1970年4月24日,中国发射第一颗人造卫星“东方红一号”算起,第一个100发,我们用了37年;第二个100发,我们用了7年零6个月;第三个100发,我们只用了4年零3个月。而第四个100发,预计在2022年完成,距离上一个100发,仅有3年之隔。

“中国航天从无到有,从小到大,新时代的使命,就是从大到强,保障中国在未来空间探索和国际社会上持续的话语权。”徐倩说。

“人活一辈子总要做点事情,哪怕不能对外讲”

“提到坚守,我想问问在座的朋友们,你们为了完成一件事,最长曾经坚守过多长时间?1年?5年?还是10年?”周宇旋说,她要讲的这个团队,他们为了自己研制的型号能够取得成功,整整坚守了几十年。

2020年11月的一天,在我国某试验基地,一枚导弹带着橘色的尾焰从发射筒中直射而出,转眼间只在天空中留下一条长长的白色曲线。这时,对讲机里突然传来一个激动的声音:“成了!我们成功了!”在外围的试验队员纷纷跳了起来,激动握手,相互拥抱,一些头发花白的老前辈们甚至抱成一团,哭得像个小孩子。

这个团队叫“御天长剑”团队,他们负责的这个型号最大的特点就是没有任何资料可以参考,完全要依靠自主研制。据型号的总师们回忆,型号刚开始研制的时候,他们很多人都还是初出茅庐的年轻人,没有所谓“巨人的肩膀”可以站立,只能凭借满腔热血和对技术的执着,从零开始一点点摸着石头过河,有时候单是为了解决一个瓶颈问题就要花费一年多的时间。

在周宇旋的讲述中,团队中有人一年300多天坚守在试验场,有人连续12年在试验场过元旦,有人放弃了待遇更好的工作机会,选择与型号共渡难关,有人本可以退休在家安享晚年却倔强地选择继续苦战……去年新冠肺炎疫情还在最严重的期间,团队为加快试验进展,逆向而行,成为了科工集团第一支入驻试验场的队伍。

“最让人心痛的是,有天晚上大家开完会刚刚回到办公室,就收到了噩耗:型号发动机的主任设计师胡总,突发心脏病去世……苟利国家生死以,岂因祸福避趋之!”周宇旋说,这个团队用实际行动诠释着“国家利益高于一切”的真正含义。

张波所在的研究室,从事的是新型发动机技术研发。这个团队老一代的领军人,是已故的刘兴洲院士。让人既喜又悲的是,刘院士的名气之大,不在于其真正的核心技术,而在于从核心技术上衍生出的“奥运火炬”。

“刘院士的一生默默无闻,为国家国防事业作出的贡献少有人知晓,却因研制奥运火炬而广为人知,被誉为‘火炬院士’。”张波说。

直到今天,张波还能经常接到一些退休10多年的老前辈打来的电话,交流他们退休在家自主开展科研工作的进展。有的老专家腿脚不方便,眼睛看东西也非常吃力,但仍然每天坚持看文献、写论著,打电话聊起工作的事情就一下子来了精神,滔滔不绝一讲就是一两个小时。

张波问这些老先生,为什么这么大岁数还坚持工作,他们的回答出奇一致:“人活一辈子总要做点事情,哪怕现在还不能对外讲。”

文/邱晨辉

编辑/倪家宁