庆祝中国共产党100周年优秀电视剧展播剧目《觉醒年代》正在央视热播,截至3月12日当晚,已播出第31集。在已播出的剧集中,由演员侯京健饰演的青年毛泽东在1918年秋天加入了北京大学新闻学研究会,向研究会副会长、知名报人邵飘萍学习新闻写作课程。在1919年“五四”运动时期,毛泽东成立湖南学联发动全省总罢课,并创办学联刊物《湘江评论》,亲自担任主编,发表评论文章督促北洋政府拒签巴黎和约,掀起一场全民族的爱国主义运动。值得一提的是,那时的毛泽东志向是当一名记者,这是他第一次实务性的新闻实践,也是他新闻履历或称记者生涯的起点。

加入北大新闻研究会 掌握采访写作出版发行业务

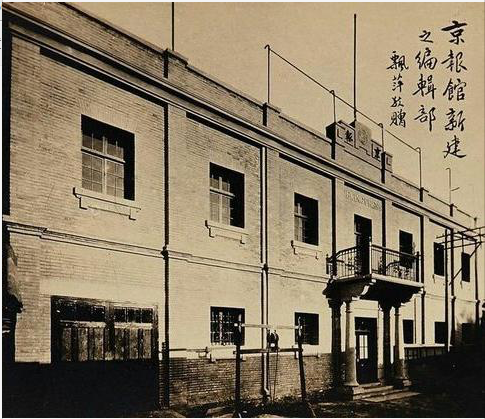

北青-北京头条记者从《觉醒年代》第18集末尾和第19集开头的剧情里注意到,李大钊高兴地来找毛泽东,告诉他自己已经替他报名北大新闻研究会会员,下午研究会有邵飘萍的演讲,他特来将听课证交给毛泽东。这邵飘萍快笔如刀,也是热衷于宣传新思想的人,能听到他的演讲定会受益匪浅。在《新闻工作理论与实践》演讲会上,邵飘萍询问起众人当今社会想要成为一名合格的记者需要哪些基本素质并鼓励大家畅所欲言。毛泽东思考后举手发言称他认为记者最基本的是要有实事求是的操守和品行。毛泽东的发言得到了邵飘萍的赏识和赞许,会后,还请他到京报馆编辑部参观,建议他对十月革命和马克思主义多多了解,还拿了些有关马克思主义研究的书籍和资料给毛泽东阅读,并嘱咐他要紧跟时代的潮流。

电视剧情是这样,那么真实的历史上,毛泽东还跟邵飘萍学习了哪些新闻学写作课程呢?据《党史文苑》杂志披露,“北大新闻研究会”是中国第一个新闻学研究团体,被称为“中国报业教育之发端”。“新闻研究会”研究的主要内容是“新闻学之根本知识,新闻之采集、新闻之编辑、新闻之选题、新闻通讯法、新闻纸与通讯社之组织”,可以说是比较完整、系统的新闻学教育。也正是在这里,毛泽东接受了中西方新闻学基础理论教育,学习了现代传媒理念,初步掌握了采访写作、出版发行的“十八般武艺”。

此时,毛泽东还兼任北大图书馆助理员,负责分发管理报纸,这又为他提供了一个学习与消化理论知识的便利平台、一个接触新事物新思想的广阔天地。遗憾的是,因母亲病重,毛泽东只学习了3个半月便离校回乡侍母。但“新闻研究会”仍然认同他的学业,在1919年10月举行结业典礼时,为他颁发了乙等证书。

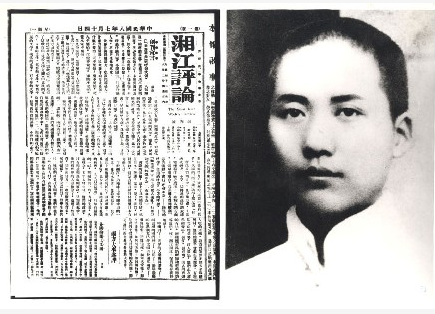

创办湖南学刊《湘江评论》 在长沙掀起五四爱国主义运动

1919年5月3日晚,在北京大学法科学堂举行的各高校集会上,邵飘萍登台振臂高呼:“现在民族命运系于一发,如果我们再缄默等待,民族就无从挽救而只有沦亡了,北大是全国最高学府,应当挺身而出,把各校同学发动起来,救亡图存,奋起抗争!”

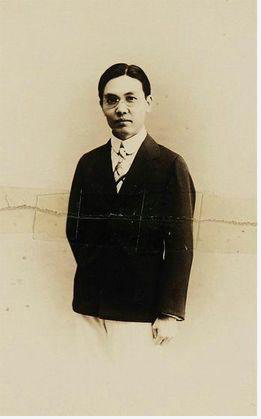

邵飘萍(历史照片)

邵飘萍(剧照)

从5月4日开始,邵飘萍主持的《京报》连续对五四运动进行报道,抨击和揭露北洋军阀和官僚投靠帝国主义的罪行,声援学生和工人的爱国运动。他秉笔直书,高声呐喊“大祸临头,忍无可忍”。《坚持到底》《万众一心》等40多篇署名评论,如雪片般飞上报端,激荡士气,鼓舞人心。

京报馆编辑部

彼时,湖南长沙,毛泽东将二十多所学校的代表召集起来,协商声援北京的五四运动。同为湖南人的邓中夏受陈独秀和李大钊委派来到长沙,将北京的情况如实向在场师生进行汇报,邓中夏表示,他们就是要促使政府拒签巴黎和约,唤起全民族的觉醒,让劳动者成为天下的主人。邓中夏将陈独秀撰写的文章发放给湖南的学生,毛泽东浏览后,宣布要马上成立湖南学联发动全省总罢课,并联合湖南各界形成大联合,以此向政府施压。同时,他还建议创办《湘江评论》和北大的《每周评论》呼应起来,德才兼备的毛泽东被推举成为了《湘江日报》的主编。这些历史均体现在《觉醒年代》第30集剧情里。

就这样,在《湘江评论》的创刊号上,毛泽东撰写了创刊宣言及其他文章共20多篇,在长沙掀起一场全民族的爱国主义运动。这是他第一次实务性的新闻实践,也是他新闻履历或称记者生涯的起点。1921年初,毛泽东在新民学会讨论“会员个人生活方法”时说:“我可愿做的工作:一教书,一新闻记者,将来多半要赖这两项工作的月薪来生活。”可见,当记者曾是青年毛泽东的理想之一。

撰写时评揭露北洋军阀罪行 实地考察江浙湘农民运动形成报告

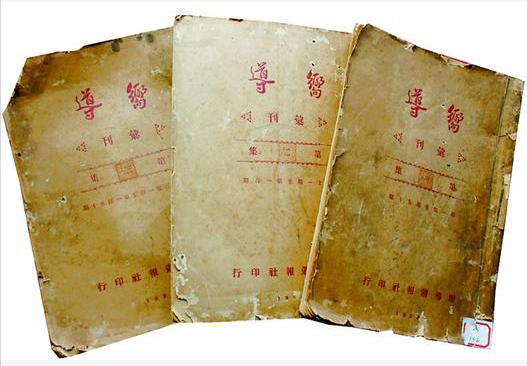

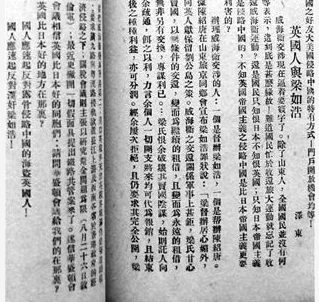

众所周知,《人民日报》是中国共产党的机关报,在《人民日报》之前,还有一份叫《向导》的周报。《向导》诞生于1922年9月,是当时第一个公开举起“反帝反封建军阀”旗帜的报刊,被誉为“黑暗的中国社会的一盏明灯”。作为中共首张机关报,陈独秀、蔡和森、瞿秋白、毛泽东等以笔为枪,在这《向导》上为革命大义而战斗。热衷于时评的毛泽东在1923年7月11日至8月29日的50天中,以“泽东”、“润之”为笔名,先后撰写了《北京政变与商人》、《省宪经与赵恒惕》、《英国人与梁如浩》、《纸烟税》等四篇共计5000余字的时评,揭露北洋军阀政客的丑恶嘴脸和帝国主义侵略中国犯下的罪行。

《向导》合订本

《向导》上发表的毛泽东署名时评

1926年至1927年这两年时间,毛泽东将目光聚焦于底层农民,很多人以为江浙两省是富庶之地,毛泽东实地考察,“证明江浙农民并不是一般人想象的那样太平富庶无多痛苦的农民了。”《江浙农民的痛苦及其反抗运动》(1926年10月25日第79期见报)说,“农民辛勤半载,落得两手扑空,此时地中仍是积水片片,二麦播种无期,怨声载道,莫不表现一种忧惨愁苦的状态。”

1927年3月12日第191期见报的《湖南农民运动考察报告》是毛泽东的名篇。1927年1月4日至2月5日,34岁的毛泽东32天步行700多公里,深入湘乡、湘潭、衡山、醴陵、长沙五地,采访贫农、中农、富农、地主、乡绅等,形成了长达1.7万字的报告,客观评价了农民在中国民主革命中的伟大作用,明确指出在农村建立革命政权和农民武装的必要性。

与新闻工作结缘60余载 4篇新闻稿退敌十万兵成传奇故事

一边进行着农村包围城市武装夺取政权的实践,一边牢牢记挂着邵飘萍对自己新闻写作生涯的教诲。就在1936年,毛泽东在延安向美国记者斯诺介绍自己的生平时,专门提到了邵飘萍:“特别是邵飘萍,对我帮助很大”,并赞邵飘萍是“一个具有热情理想和优良品质的人”。这段话,被斯诺记述在《西行漫记》中。1949年4月21日,毛泽东还亲自批复了追认邵飘萍为烈士的请示文件。

纵观毛泽东一生,与新闻工作结缘60余年,被称为“新华社首席记者”和“级别最高的记者”。1945年到1949年,是国共较量决胜的时期,也是毛泽东一生中为新华社撰写新闻最多的时期。在中国人民解放军的舆论战史上,毛泽东用4篇新闻稿退敌十万兵的传奇故事,至今为人们津津乐道。

1948年10月,国民党军侦察判断,已被我军解放的石家庄和中共中央机关所在地西柏坡兵力有限。蒋介石立即飞赴北平,与华北“剿匪”总司令部司令傅作义密谋,欲乘我冀中解放区兵力空虚,偷袭石家庄,袭扰西柏坡。党中央和毛泽东接到中共地下组织报告后分析认为,石家庄只有少量守城部队,我华北野战军主力即便日夜兼程,赶到保定也需4天。敌快速部队最多3天就可以到达石家庄。敌军一旦进击,石家庄处境艰险,西柏坡危若累卵。

面对这一严峻形势,毛泽东指示中央机关做好撤离准备,电令华北部队急速增援阻击敌人。与此同时,毛泽东接连发出4篇文章,展开舆论攻势。即10月25日,新华社和新华广播电台播发了毛泽东修改的第一篇消息稿:《动员一切力量歼灭可能向石家庄进扰之敌》,把蒋傅军欲偷袭石家庄的图谋公诸于众;27日,播发了毛泽东撰写的第二篇新闻稿:《华北各首长号召保石沿线人民准备迎击蒋傅军进扰》。

紧接着,29日,新华广播电台播发了毛泽东撰写的第三篇新闻稿:《偷袭石家庄敌军行动迟缓》,将敌军的行动告诉人民群众,一是动员解放区军民同仇敌忾一致抗敌,二是告诉蒋傅,你们的行动我们了如指掌,已做好战斗准备,专等你们自投罗网;31日,新华社又播发述评:《评蒋傅军梦想偷袭石家庄》。这4篇稿件将敌妄图偷袭石家庄的真实企图、具体部署讲得清清楚楚,字里行间透出千军万马严阵以待、誓歼来敌的气势和决心。

新中国成立后仍为新华社写稿 “首席记者”“级别最高的记者”美誉流传

北青-北京头条记者还了解到,新华社成立70周年前夕问世的《毛泽东等老一辈革命家为新华社撰写的新闻作品》,集结了毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平等老一辈无产阶级革命家的许多新闻作品,其中58篇是毛泽东撰写的。解放战争期间新华社播发的《中原我军占领南阳》、《我三十万大军胜利南渡长江》、《人民解放军百万大军横渡长江》、《别了,司徒雷登》、《将革命进行到底》、《丢掉幻想,准备斗争》、《唯心历史观的破产》等著名篇章,都出自毛泽东的手笔。

新中国成立后,已是50多岁的毛泽东还在为新华社写稿。这就是:关于中苏建交的新闻稿、关于驳斥艾奇逊造谣的新闻稿、关于中国人民志愿军向平壤进攻的新闻稿、关于平壤解放的新闻稿、关于将开城地区划为中立区的新闻稿等。

据新华社老记者、新华社新闻研究所原代所长成一先生回忆,毛泽东写作十分勤奋,不仅速度快,而且准确、鲜明、生动,一天为新华社写两三篇稿件是常有的事。有一次,毛泽东写完稿件之后,不无得意地问旁边的新华社工作人员:“你们说谁是最好的新华社记者?”大家都露出了会心的微笑。自此以后,“首席记者”“最好的记者”和“级别最高的记者”等称谓在新闻界流传。

文/北京青年报记者 张恩杰

编辑/贺梦禹