◎张钊

5月18日是国际博物馆日,在我国举办的2024年“国际博物馆日”中国主会场活动中,发布了第五批国家一级博物馆评估结果,中国现代文学馆被评为国家一级博物馆。

位于北京的中国现代文学馆是我国第一座、也是目前世界最大的文学博物馆。中国现代文学馆的主要功能是展示中国现当代文学发展史以及重要作家、文学流派的文学成就,收集、保管、整理、研究中国现当代作家的著作、评论、文物等档案资料,是集文学展览馆、文学图书馆、文学档案馆、文学交流功能于一身的我国现当代文学的宝库。

借着中国现代文学馆被评为国家一级博物馆之机,“青睐”的朋友们来到了这座文学圣殿。

从1917年开始的中国现代文学史

“看,这儿的门把手!”

推门进入中国现代文学馆的瞬间,门把手上的手模就吸引了“青睐”朋友们。

“我们在推开现代文学的大门,这是巴金先生的手模,相当于巴金先生牵引着我们走进了现当代文学的世界。”

受邀专程为“青睐”一行进行讲解的现代文学馆研究员付丹宁博士、讲解员倪季春老师告诉“青睐”的朋友们,中国现代文学馆的建立与巴金先生密不可分。文学泰斗巴金先生晚年时意识到自己有将一个时代的印记传承下去的责任,因此最早提出了建立中国现代文学馆的倡议。1981年4月20日,中国作家协会主席团扩大会议讨论通过,决定筹建中国现代文学馆。

出于对巴金先生的崇敬,以及为了谨记巴金先生对中国现代文学馆建立的贡献,中国现代文学馆的所有大门把手都使用巴金先生的手模。这已经成为中国现代文学馆的一大特色。

“青睐”的朋友们参观的是2010年建成并投入使用的新馆。此行是参观四个展览,常设的中国现当代文学展、作家书房展览,以及文学评论家王瑶先生与严家炎先生的临时展览。

很多人都没有想到,中国现代史的开端一般被认为是1919年的五四运动,而中国现代文学史的开端却早于1919年,被界定为1917年。“这是因为1917年的《新青年》杂志上首先刊发了一批提倡文学革命的理论文章,以理论先行,成为中国现代文学革命的先声。”付丹宁介绍说。

这些文章中,代表性的包括胡适发表于1917年1月《新青年》第二卷第五期上的《文学改良刍议》,陈独秀发表于1917年2月《新青年》第二卷第六期上的《文学革命论》等。其中,《文学改良刍议》被认为是新文化运动中倡导文学革命的第一篇文章,提出了“提倡白话文,反对文言文,提倡新文学,反对旧文学”的口号,《文学革命论》主张通过革新文学来革新政治并改造社会。“有了理论的先导,才开辟了现代文学的道路。”付丹宁说。

“青睐”的朋友发现了正在追的热门书

提到现代文学,离不开我们耳熟能详的“鲁郭茅、巴老曹”。“青睐”的朋友们在中国现当代文学展的参观也主要依照“鲁郭茅、巴老曹”的线索。“这是鲁迅故居的场景复原,据鲁迅故居的工作人员说,我们复原的故居,看上去比实际的还大。”讲解员倪季春老师说,“这间房是在原来大房间的基础上接出来的一小块,实际面积是很小的,所以鲁迅也把他的这个书房称为‘老虎尾巴’。”

不久前,茅盾故居在闭馆整修数年后重新开放。为迎接来宾,工作人员准备了不少作家签名本,尤其是茅盾文学奖获得者的签名本,送给开馆首日参观的游客。这引起了不小的轰动,甚至有的游客凌晨5点多就排队等候了。茅盾故居由中国现代文学馆管理,付丹宁参与了茅盾故居的重修布展工作。她说:“这反映了文学在许多人心中有着持久的吸引力。”

在中国现代文学馆的展厅里也复原了郭沫若和茅盾的故居书房,还有左联成立会议室等场景。展厅的一大特色是人物介绍大都辅以作家手稿或者最初的版本,通过这些手稿和珍贵的版本,我们可以想象他们当年挥笔创作的情形,以及拿到新书高兴地相互传阅的情形。

从“鲁郭茅”到“巴老曹”,从五四文学、左翼和进步文学再到战火洗礼中的文学,在现代文学走过坎坷的30年之后,1949年之后的中国文学划入当代文学的范畴,文学进入新的繁荣发展时期。

“对当代文学的充分展示,是我们这个展览的一大特点,我们可以看到很多今天熟悉的作家,包括王蒙、路遥、陈忠实、莫言、余华、王安忆等。而且,我们的分类非常细,儿童文学作家、文学评论家、文学翻译家等,都有专门的介绍。”倪季春老师说。

“这是《额尔古纳河右岸》,我前几天刚刚开始看!”一位“青睐”的朋友发现了她正在追的热门书。

“是的,迟子建老师是茅盾文学奖获得者,她的这篇小说最近特别火,很多人都惊讶,居然能在文学馆里看到。”倪季春老师说,“其实,和我们今天的文学生活密切联系,正是我们这个展览的特点。许许多多今天仍然活跃在文坛的作家,把文学的线索从‘鲁郭茅、巴老曹’一直延伸到今天。”

艾青的书房

冰心女儿到现代文学馆凭吊母亲

“中国现代文学馆不是图书馆,也不是资料库,它是一个博物馆。除了收集大量文献资料外,与作家和文学相关的实物资料也在我们的收集之列,形成了丰富而立体的文学收藏。”

现代文学馆的作家书房展区就通过作家书房里面物品的陈列和摆放,原样复原了作家们写作与会客交友的场面,让“青睐”的朋友们有了身临其境之感。

倪季春老师介绍说,这里一共陈列了40多位作家的书房物品,大到书桌、椅子、沙发、书柜,小到书桌上的笔墨纸砚、日历摆件,都是作家们使用的原件,也大都是由作家本人或其家属捐献。

虽然都是书房,但作家们的性格、习惯、爱好并不相同,呈现出来的书房风景也各异。唐弢的书房挂了很多字画,包括老舍先生的书法对联“云水巴山雨,文章金石声”;丁玲的书房墙壁上挂着一张油画肖像,是丁玲下放到北大荒的情形,艰苦环境的磨炼却让她显得坚强自信;姚雪垠书桌前的红色灯芯绒椅子、胡风书桌前的藤椅都留着斑斑磨蚀的痕迹,可以想象出他们坐在桌前埋头写作的情形;王辛笛的书房摆着装梅子酒的玻璃瓶和洋气的咖啡壶……

丁玲的书房

一个个真实复原的作家书房吸引着“青睐”朋友的关注,而作为工作人员,倪季春老师更是感慨,因为这些书房都是她眼看着一个个复原起来的,从作家及其家人捐赠的旧物中拿出来,擦拭干净,精心摆放陈列起来。工作人员的精心摆放,也体现出作家的风格特点、师友情怀。

在臧克家的书房里,书柜上还挂着一个纸条:图书概不外借。可是,在他去世之后,他的书都被家人捐给了文学馆。可是为了体现臧克家的特色,文学馆的工作人员还是把那张纸条也贴在了书柜上。

“萧军书房的墙上挂着鲁迅的油画,因为鲁迅是萧军的恩师,萧军和萧红的很多代表作都是在鲁迅的帮助下出版的。”倪季春老师说。萧军的西式大书桌也吸引了“青睐”朋友们的关注。像钢琴一样厚重,上面安装着各种书格,便于分门别类地整理资料。这是萧军当年在旧货市场淘来的老家具。书桌上的台历,刚好停留在萧军去世的1988年6月22日。萧军的孩子在那一页日历上写道:爸爸走了。

一束玫瑰花能开多久?10天?15天?但冰心书房的玫瑰花却在永久开放。“冰心喜欢玫瑰,她去世后,家人捐赠的物品中,还有这束枯萎的玫瑰花,我们也一直保留着,放在复原的冰心书房里。”倪季春老师说。这个小小的书房已经成为冰心家人凭吊之所。据倪季春老师说,2023年10月5日,冰心冥辰之际,冰心的女儿、87岁的吴青教授专程到文学馆凭吊母亲,还和倪季春老师合了影。

永远衔着烟斗的王瑶先生

相比于固定展览,临时展览大都因时而作,内容多样,形式新颖,能够给游览者带来新鲜的感受。“青睐”朋友们游览的重点之一,是刚刚揭幕的“魏晋风度与五四精神——王瑶和他的世界”专题展,轻盈的绿色,俏拔的青竹,把我们带进学者、文学史家、教育家王瑶先生的世界。

“王瑶先生的形象非常有特色,他永远衔着烟斗。我们几乎找不到他不衔烟斗的照片,有他就有烟斗,因为在现实生活中,他就是每天烟斗不离口。人们开玩笑说,王瑶先生早晨洗脸的时候都一直衔着烟斗,先洗没被烟斗挡着的一半脸,然后挪一下烟斗,再洗另一半脸。”

嘉宾付丹宁在王瑶先生题字前讲解

付丹宁讲了一个趣闻轶事,把“青睐”朋友们带进学者王瑶的世界。

2024年是王瑶先生诞辰110周年。“魏晋风度与五四精神——王瑶和他的世界”专题展是为了追怀王瑶先生对中国现代文学研究的贡献。这个题目来源于王瑶去世时他的学生们献上的挽联:魏晋风度为人待物真性情,五四精神传世启蒙好文章。其中,“魏晋风度”指的是王瑶先生在西南联大上学期间主要以研究魏晋六朝时期的文学为主,“五四精神”指的是王瑶先生后来的研究方向是现代文学,以五四精神为旨归。另外,无论“魏晋风度”还是“五四精神”,贯穿其中的都体现了王瑶先生对文学与文化建设的一以贯之的精神气质。

现在的学术界公认,王瑶是中国现代文学研究领域的重要奠基人。有意思的是,他本人的文学活动就属于现代文学史的一部分,从他在清华大学上学时参加“一二·九”运动,到他在西南联大读书时与朱自清、闻一多等老师交往,“既是参与者,又是研究者,这是王瑶先生那一代研究者的特殊优势,很多现代文学大家都是他认识的,有过交往的,是他的老师或者同学。”付丹宁博士说。

王瑶收藏的朱自清、闻一多照片及手迹、课堂笔记等,让“青睐”的朋友们见证了王瑶与二位老师的友谊。尤其是朱自清老师,王瑶仿佛是朱自清的“迷弟”,他曾经自述,朱自清的“文辞研究”课,班上只有他一个人听课,但朱自清“仍如平常一样地讲授”。朱自清拿着自己的讲义卡片,在黑板一块一块地写,王瑶就“跟着抄,一块一块地抄”。朱自清欣赏陶渊明,王瑶也收藏了朱自清的《陶渊明集》讲稿、《陶靖节诗笺》等,终身没有放弃对陶渊明的喜爱。

王瑶先生的爱情故事颇为浪漫,甚至很有故事性。当时,西南联大毕业后的王瑶在昆明私立五华中学任兼职教师,他与学生们感情融洽,并与班上的青年学生杜琇确立了恋爱关系。此时,抗战胜利,知识分子们纷纷北归。对大多数人都有些狼狈的北上复员之旅竟然变成了王瑶与杜琇的“私奔”。后来,杜琇回忆说:“我和先生是偷偷地离开昆明的,先生提前两天坐火车到曲靖县等我,我给家里人扯了个谎,出门坐上预先准备好的吉普车到曲靖跟先生会合。然后搭了一辆装着货物捎带搭几个旅客的大卡车,奔向通往贵阳的盘山公路。……为了安全,先生早就让我坐在司机旁边的座位上。翻车的时候我安然无恙,先生却摔到稻田里。”

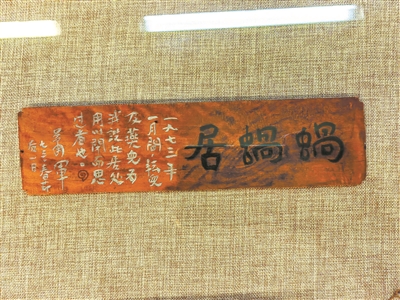

展览的实物展示部分是王瑶的“竟日居”书斋。之所以叫“竟日居”,很多人猜测,这是王瑶借鉴鲁迅先生的“且介亭”。鲁迅当时住在上海的租界,“且介”即为“租界”二字的一半。而王瑶晚年住在北大镜春园,“竟日”二字也是“镜春”的一半。展览展示了王瑶使用过的台灯、钢笔、眼镜、打火机、剔花石烟缸、烟斗等旧物,“其中的烟斗没有出现在王瑶的照片中,这似乎是一个新的。”付丹宁笑着说。

展区的“竟日居”书斋墙上挂着一幅鲁迅的诗和一张陶渊明画像,正好也对应了魏晋风度与五四精神的展览主题。

严家炎:他把金庸引入了文学史

如果说王瑶是中国现代文学研究的奠基人,算是第一代,那么,同样在临时展区展出的严家炎就可以算是第二代现代文学研究者了,而严家炎的研究范围又扩大到了更多领域。

严家炎的主题展览主要体现出他的学术性。一进展厅,“青睐”朋友们看到的是深邃幽蓝的夜空,点缀着钻石一样闪烁的群星。“我们是要营造出思想在闪光的效果。”付丹宁博士说。

“作为一位理论工作者,严家炎先生以严谨、认真、务实而著称,但我们这儿的一些展品又展示了严家炎先生有趣的一面。”付丹宁博士介绍说。

其中之一是严家炎在北大中文系就读时的笔记本,上面全文摘抄了《诗经》的篇章甚至注释。其实,严家炎是不主张死读书、读死书的,但当时他的老师杨晦提出“读《诗经》必须选取精到的释文逐字逐句抄录下来”的要求,严家炎虽然有些不愿意,但仍然遵从了导师的要求。

另外,在严家炎的笔记本中还有一本他逐字摘录的笑话大全。相较于他一贯给人留下的“严上加严”的形象,这是一份颇有趣味的材料,可能严家炎也想通过这种方式,学到一点幽默,让自己变得幽默。

“如果说,中国现代文学从1917年开始,到1949年进入中国当代文学的范畴,实际只有三十几年。而从1949年到今天,已经过去七十多年了,难道用七十多年研究三十多年,还研究不透吗?”一位“青睐”的朋友发出疑问。

付丹宁博士说:“恰好,这也是学术界一些朋友的疑问。其实,现代文学的三十几年,是中国剧烈转型的三十几年,可以有许多不同的研究角度,可以说,值得研究者不断地挖掘、研究。”

严家炎就是一个拓荒者,其中包括对现代小说流派的研究。当时,人们习惯的是严格的阶级分析的框架,当这一框架逐渐转向文本自身时,现代文学研究便呈现出以作家作品为单位的特点。严家炎的《中国现代小说流派史》就是以社团流派为线索,将文学形式自身的发展作为文学史的主体,使现代文学流派的命名与界定最终成为文学史的常识。这也使《中国现代小说流派史》成为严家炎最负盛名的著作。

而“青睐”的许多稍微年长一些的朋友更加熟悉严家炎对金庸的研究。展览展出了不少严家炎研究金庸的资料,包括逐页阅读评点《连城诀》的笔记。付丹宁博士在解说中讲到,严家炎治学的一个重要出发点,是要让真实的有影响力的文学都成为现代文学的研究对象,包括通俗文学,能不能进入文学史,怎样进入文学史。“严家炎对金庸小说的研究就是这类研究中影响最大、话题性最丰富、冲击力也最强的一种。”付丹宁博士说,“当时,他的研究对人们的观念造成很大冲击。在今天,这是难以想象的。”

严家炎常说,“文学是痴情者的事业”。走进中国现代文学馆,看到如此丰富的馆藏及展览,很容易和自己的阅读与成长经历联系到一起。“青睐”的朋友们都反映,这次参观,不虚此行,因为每个人的心中都有一颗文学的种子,在中国现代文学馆都能找到那颗种子埋下去的土壤,以及之后长成的大树。

供图/张钊