今天(22日)是国际生物多样性日,随着城市生态环境不断转好,很多原先生活在城市远郊的野生动物开始进入城市,成为城里人的“新邻居”。在上海,就有一种野生动物“组团进城”了……

“一丘之貉”中的貉

是什么动物?

“貉”是原产于东亚地区的古老犬科动物,喜欢夜晚和成群出没,成语“一丘之貉”说的就是它们。可近年来,一直生活在野外的貉,却侵入上海市民的生存空间,在小区里安家。目前,5000多只貉已经以家庭和小种群为单位遍布上海包括崇明岛在内所有行政区。

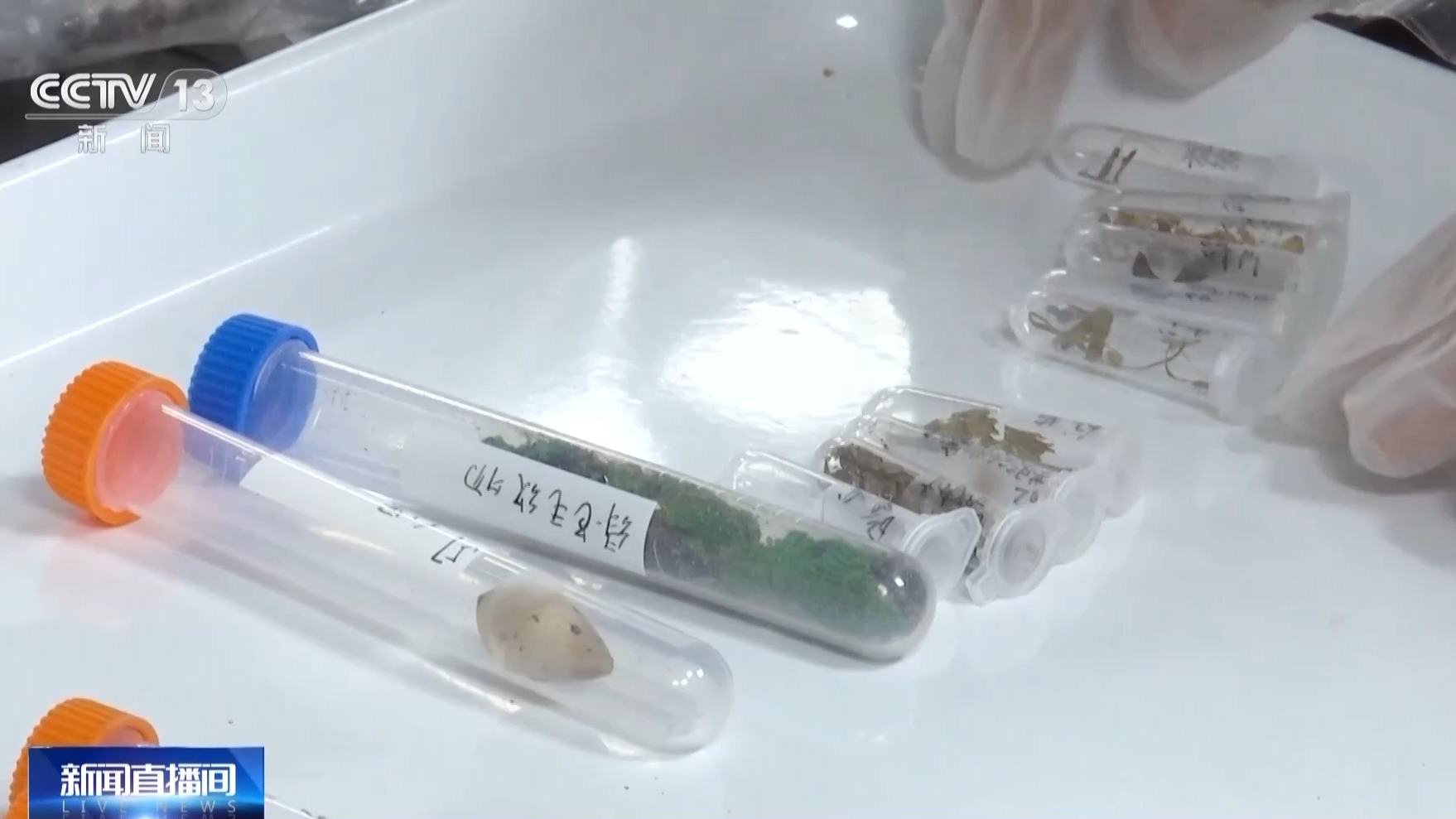

复旦大学研究员王放正在从铁笼中往外抓取的是一只国家二级保护动物,它的名字叫貉。王放率领的科研团队要对捕捉到的这只貉进行生物采样,包括抽血、获取口腔和肛门拭子、采集毛发,戴上GPS卫星定位项圈后放生。与此同时,他们还要捡取貉的粪便样本,带回实验室进行分析。

与人们的想象不同,这只貉并非生存在人迹罕至的荒野,捕获它的地点就在上海松江区的一个小区。

复旦大学生命科学学院研究员王放:一个特别漂亮的小区,走到哪都有池塘,都有流水,然后植被也很好,有三个不同的假山,这些假山下面有很多的缝隙,当人在外边活动的时候,貉可以非常安全,像是一个高速通道一样,从这个洞口钻进去,从另外一边的洞口出来。

貉是上海的原生物种。过去生活在城市的周边,自2020年开始,就有貉在上海一些小区频繁出没,它们拖家带口占据了和居民楼近在咫尺的假山。

小区居民:晚上出来扔个垃圾或者什么,会看到有大概十几只这样子,一个很庞大的队伍在那边行走。

据不完全统计,上海共有300多个点位发现了野生动物貉的存在,截至2023年共发现了5000多只。

野生动物为何进城?

“貉口普查”找寻答案

貉为什么会在上海小区里大规模出现?当野生动物与人的生存空间发生重合,谁来保护人类的安宁,野生动物的生存出路又在何处呢?

2020年7月,一则居民在小区里被貉咬伤的新闻,引发了上海市民的强烈关注。在一些有貉出没的小区,恐慌和敌视情绪迅速蔓延。有些业主甚至在小区业主群里情绪激烈地讨论如何驱赶,甚至扑杀这些闯入者。

松江区御上海居委会党支部书记许晖:他们反映的很多,尤其是家里面有小孩的,他怕这种貉作为野生动物,它是否具有一个主动攻击人的行为。

复旦大学生命科学学院研究员王放:科学的信息是非常重要的,当时我们得到一个信息是,在极端的情况之下,比如貉妈妈保护孩子,貉是有可能跟人有这种冲突和攻击性的。但是十年的时间里两三起,这样的事件是非常零星的。

王放说,在貉大举进城之前,上海市民对它相当陌生。正因为不了解,才会产生恐慌敌对情绪。事件爆发后,他迅速带领团队走访了有貉出没的200多个小区、访问了1000多位市民。

复旦大学生命科学学院研究员王放:当我们把貉的各种各样的粪便样品、血液都收集起来之后,发现没有我们担心的狂犬病,没有我们担心的新冠或者其他人畜共患病,所以从传染病的角度它是安全的,在那个时间点。

食物充足、隐蔽栖息

引貉群安家城市

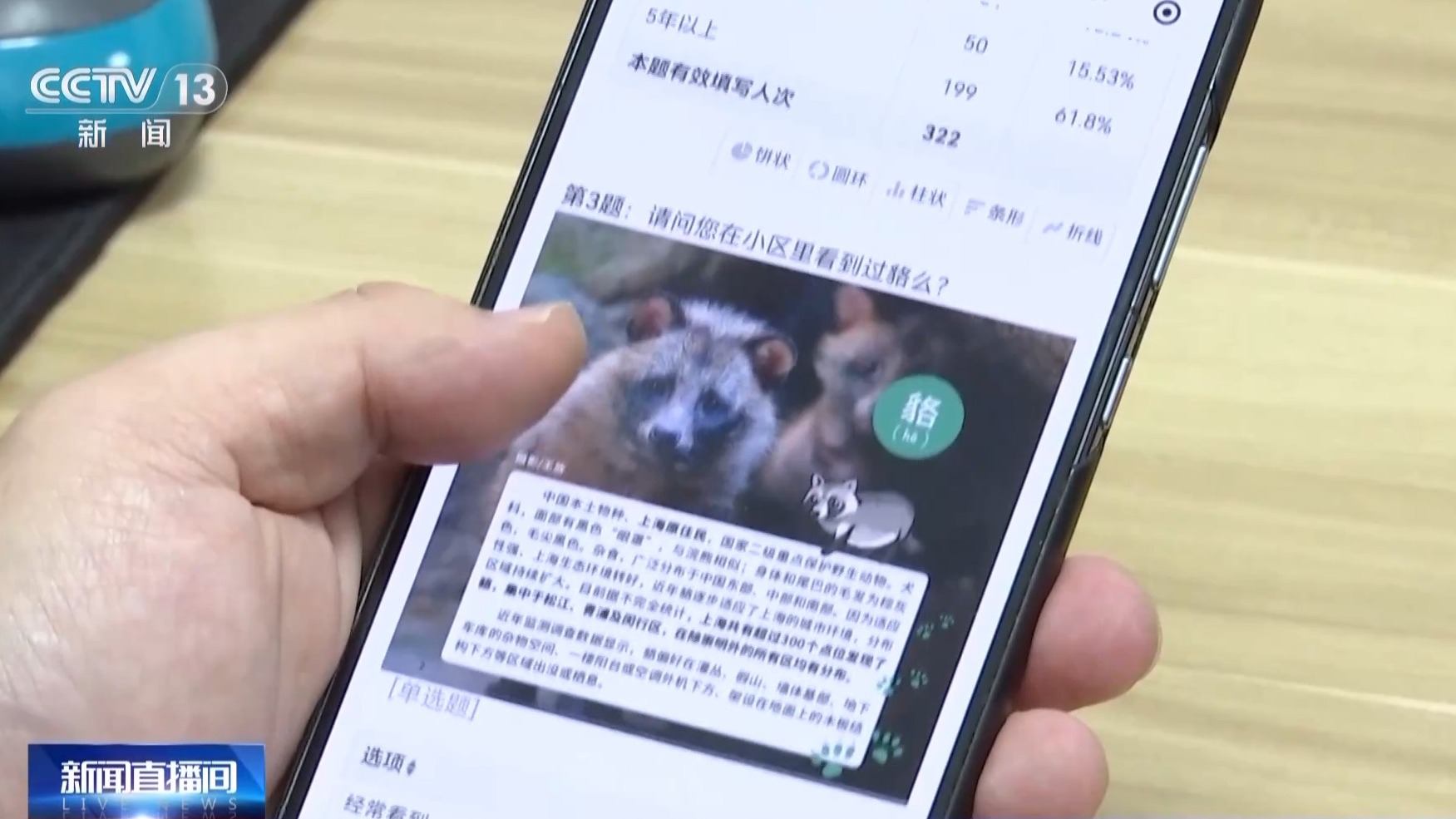

在城市管理中如何处理与野生动物的关系,是我们不得不面对的问题。为了找到一个科学合理的对策,近年来,上海面向全市进行调查,设计问卷,科研人员走进社区,向市民普及有关貉的知识,并公开招募市民志愿者,这项调查被正式定名为“貉口普查”。

经过几年监测调查,发现城市生态环境转好,人们对野生动物的保护意识加强,城市里充足的食物来源和优良的隐蔽栖息空间,是吸引貉在居民小区安家的重要原因。

上海市野生动植物保护事务中心主任季镭:它群集主要是因为食物原因导致的。那么食物无非就这么三类:

第一类是猫粮,投喂流浪猫的时候过剩的猫粮,那么都会把貉吸引过来。

第二类就是城市的湿垃圾,我们人类吃剩的这个食物残渣,貉会过来继续吃。

第三类就是很多一楼的居民会种一些瓜果蔬菜,这些貉也特别喜欢,它是一个杂食性的动物。

其次就是城市的建设,会有一些假山水系这些,还有高低起伏的地势这些设计,那么也为貉提供了一个很天然的躲避空间,那么这是貉能在城市里头大量出现生存栖息的因素。

貉种群正以每年1.8公里速度

向周边辐射扩散

貉进城安家以后,科学家得以更近距离观察它们的习性,通过卫星定位和红外摄影等数字仪器对它们的种群进行持续监测发现,进入上海的貉种群正在以每年1.8公里的速度向周边辐射扩散。

复旦大学生命科学学院研究员王放:我们发现大概貉每年有1.8公里的扩散距离,也就是说当它占领一个小区之后,它一定会看一看周围1.8公里的范围之内,哪些地方有适合它们生存的环境,哪些地方有潜在的越冬或者繁殖的机会,它们可能会冒险穿过公路,引起一些人的不安,甚至引起交通问题,所以每年的这1.8公里是我们高度关注的。

在今年上海一个野生动植物保护研究的科学论坛上,王放向与会的野生动物保护业内人士分享了这一发现,并发出预警。

虽然从数量分布上,貉仍集中在松江、青浦及闵行三个区,但经过几年的持续扩散,现在貉的踪迹已经遍布上海所有行政区。

复旦大学生命科学学院研究员王放:每个区都有是正常的,因为貉每年都在扩散,而且它们本来就是乡土物种,它们熟悉这个环境。我们曾经觉得可能唯一一个没有貉的地方就是崇明岛,因为它是长江口的一个大的岛屿,貉没有办法搭一辆公交车跑到这个岛上生活,但是就在今年年初,我们发现在崇明岛的北端也有貉的生活。

“四不原则”

与城市野生动物和谐相处

如何控制貉的数量,避免貉种群在小区内出现爆发式增长,也是政府管理部门和野生动物保护学家的工作目标。科研人员通过监测发现,当把小区里的貉送至野外的保护地,它们不久就会重新回到城市和人类密集的地方。

复旦大学生命科学学院研究员王放:貉在主动地适应这个城市。即便我们建一个看起来完美的保护区,让貉就生活在保护区,不干扰人的生活,把人和野生动物隔离起来。它们仍然会不断地在我们的社区、城市的其他环境去探索,这些自然的力量是关不住的。

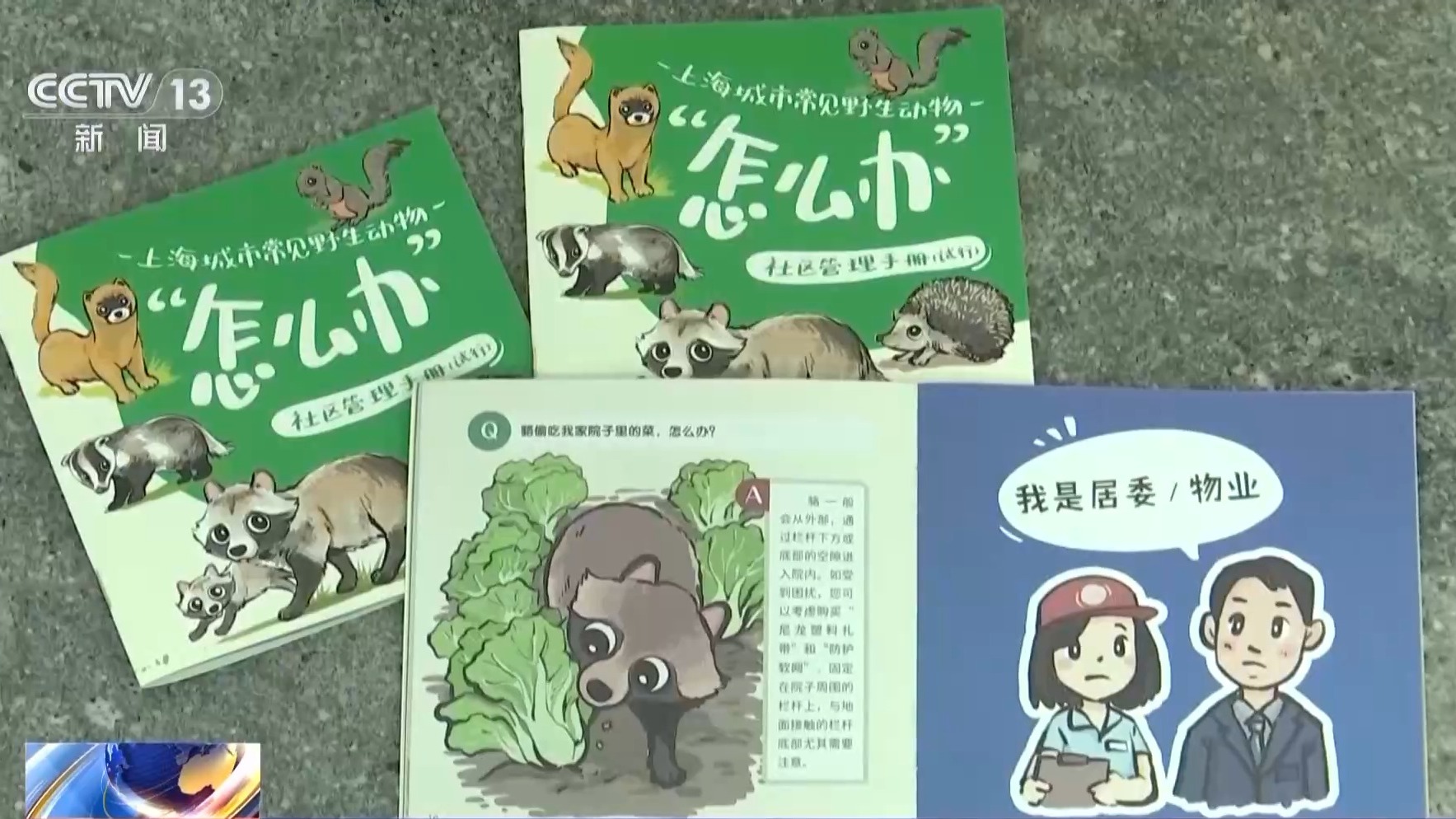

向社区居民发放的科普小册子上,面对野生动物应该怎么办,被总结为“四不原则”:即“不害怕、不接触、不投喂、不伤害”。

可保护人员和志愿者也发现,在社区居民渐渐开始接受自己的这位“新邻居”以后,间接的投喂却难以杜绝。

上海貉口普查志愿者孙恭昊:在我们小区就有这样的爱心人士,她每天定时定点利用一次性的饭盒装了很多的猫粮,放在了几个点位,每天定时定点投喂这些流浪猫。但是这些猫粮都被貉吃走了。

吸取貉保护过程中的相关经验,2023年10月1日开始正式实施的《上海野生动物保护条例》第26条第二款明确规定:“禁止投喂野外环境自然生长繁殖的野生动物。”

针对貉不擅长爬高的习性,上海很多社区对爱心人士投喂猫粮发出了“猫粮需放置高处”的提示,并加强对湿垃圾的管理。

有的社区还在貉经常出没的假山旁,请艺术工作者绘制了色彩斑斓的醒目插画,提示小区居民,对这些野生动物“新邻居”要保持距离,互不打扰才是人和小区里的野生动物最好的相处之道。

文/记者 宋海蕊

编辑/朱葳