2023年8月16日,中华书局上海聚珍举办的“王水照说苏东坡:《苏东坡和他的世界》读者见面会”在上海展览中心顺利举行。

王水照先生是当今宋代文学研究的奠基人和拓荒人之一,更是苏轼研究方面的名家。其编注的《苏轼选集》被誉为“古代作家选本中少见的杰构”,钱锺书先生亦高度赞扬,谓之“卓然优入著作之林,成一家之学”。

本书全书内容不仅有王水照先生通俗化的学术研究成果,更有其灵思泉涌时撰写的随笔短文,立体呈现了多维度的苏东坡——从人生经历、思想情感、艺术风格的思考,到东坡诗、词、文等文学创作的阐释——阅读此书后,至少不再把“一蓑烟雨”当成“穿了件蓑衣在雨中行走”,也不会认为月亮“徘徊于斗牛之间”是当年苏轼看到的实景,而是真正感受到来自东坡丰厚旷达的人格魅力,体会到什么是 “永远的苏东坡”。

活动现场,主持人贾雪飞(上海聚珍文化传媒有限公司副总经理)首先介绍了参与嘉宾,包括王水照(复旦大学文科资深教授)、陈引驰(复旦大学中文系教授)、朱刚(复旦大学中文系主任)、张继海(中华书局副总编辑);然后介绍“王水照先生是著名的宋史和宋代文化研究专家,今年90岁。他在《苏东坡和他的世界》这本书后面的落款就是90初度。90岁有新作品推出,而且是关于苏东坡的集大成的研究,非常不容易”。

主持人表示,王水照教授身体状况非常好,但毕竟90岁高龄不易来到现场,所以他通过录制视频,跟现场读者进行了互动。以下是王水照老师的讲话。

苏东坡留给我们后人丰富的遗产,他所创造的文化世界无疑是一种经典。那么既然是经典,就有一个不断地被后人认识、研究、阐释的过程。所以会在历史上引起持续不断的“苏东坡热”。最近看起来又形成了另外一次的“苏东坡热”。比如, 舞台上有苏东坡的舞剧《诗意东坡》,有电视剧《定风波》,北京跟上海有的单位都在系统地展出苏东坡的诗画版本。现在看起来这个热潮有个特点了,就是用更多的形式来说苏东坡、认识苏东坡。

那么我这本书,还是采取传统的文字的形式来写的。我原来在中华书局出版过一本书,叫作《王水照说苏东坡》,那是我在香港城市大学讲课的时候编的。这本书后来我自己看起来,就是有点单薄,也不怎么系统,对苏东坡的讲解仅仅只有四讲,完全不足以从整体上来认识苏东坡,所以我想进行一些改订。那么中华书局又曾经出版过我苏东坡的研究系列,就是我的“苏东坡研究四种”,这个属于诉诸系统的。所以,我在想怎样把大众阅读跟专业的研究结合起来,能够在大众阅读里边,更多地吸收专业的、学术研究的一些成果,更加有文献的根据。所以,这次做了比较大规模的增订。

增订的原则有三个。

一是从我研究的著作里,主要选择能够对认识苏东坡有重要意义的话题,同时要尽量形成一定的系统,能够形成一个著作的形态。所以原来的四讲就扩散成为十讲。

二是所摘编的我的论著里面的一些文字,都是我的独立见解。这样呢,引起大家对我所发现的苏东坡的研究成果,进一步商榷、思考。

三是我的这些文章是贴近苏东坡研究的前沿的。关于苏东坡的几个重要的争论问题的会议,其中还有我主动发起的,基本上我都参加了。这样有些读者看了以后会有点新鲜感,知道苏东坡在新时期以来,研究史、学术史发展当中的一些问题,这样来打开大家的思路。

所以,我编这本书的目的,简单地说,就是希望能够把专业研究跟大众阅读结合起来,加强书的可读性、普及性。能不能做到这一点,就要靠大家读者来见谅。

我总是想,我自己对苏东坡的兴趣,还是在我读大学时期。我第一次写的研究苏东坡,还是大学时期参加学校里面的一部文学史的编写,其中关于苏轼的章节都是我写的。第一次接触苏东坡的作品,我就非常惊愕,居然一个人的聪明才智能够发挥到这个程度。当时主要惊叹的是他的文学的才能。苏东坡的诗词歌赋都是当时北宋第一流的。

后来,慢慢地就感觉到苏东坡的“意义”,不仅仅是他的文学方面,他实际上可以作为中国精英知识分子的一种神圣的典范。所以直到现在为止,我一直说“说不全、说不完、说不透的苏东坡”“永远的苏东坡”。

我也希望有一部分读者,能够从苏东坡的崇拜者、尊敬者,慢慢地引申到苏东坡的研究者,使得我们日日热的“苏东坡热”,变成日日新的“苏东坡热”。这是我的一个愿望。

接着,陈引驰先感谢了现场读者的热情,然后谦虚地表示朱刚教授是研究苏轼的专家,还是王老师的学生,跟王老师合作过,自己的讲话就作为引子,就是一个开场。

“我其实没有正式上过王老师的课。我进复旦的时候,兴趣很杂乱,各种各样的课都听。当时水照老师是在给高年级的同学讲苏轼研究,我是低年级的同学,但也从头听到尾,听完后也像水照老师请教,最后还写了一篇论文,拿给水照老师看。老师也给我提了一些意见。这实际上就是我上的水照老师的课了。快30年了,20世纪80年代中期。

关于水照老师,我有很多印象。我读的水照老师的第一本书,真正从头到尾读的,就是《苏轼选集》。那是非常精彩、非常好的一本书,是在上海古籍出版社出版的。因为水照老师送了一本给我父亲,我就拿来从头到底看了。当时,我也看过不少这样的选集,但是非常明显,就是水照老师的书是非常之精神、非常的深入,有很多学术的看法,我印象非常深刻,受益很多,里面的注释、小的考辨、补充的材料,都非常精彩。

刚才视频里也讲,水照老师在北大做学生的时候,他写的第一篇学术性的文章是在编文学史的时候。所以,从80年代到现在,已经很多年了。所以这本书,我现在看就觉得已经达到很高水准了。后来,水照老师还有很多的著作,我都拜读过,也受益很多。

那么《苏东坡和他的世界》这本书,是把原初的四讲扩大到现在的十讲,关于苏轼研究的一些学术性的思考,从字词的解释到一些比较重大的问题都有,文字非常流畅,一般人都可以读。而在学术上,也有很多可以让我们得到启发和教育。

在某种程度上,我觉得这本书是水照老师的学术研究和面向大众的结合,这个特点非常明显。

而且中华书局也将这本书做得非常漂亮,用了很多全彩图,非常精美。还有一个,就是通过这本书,能够更全面地了解水照老师关于苏东坡的研究。比如,由原来的四讲扩充到现在的十讲,这十讲内容相当完整,讲到了苏东坡的生平、文化的品格、人格特点、诗词文等等,各个方面都有,包括散文。散文那部分,实际上可能是水照老师关于苏东坡的一篇文章这篇文章约减下来的。为什么呢?我记得我之前旁听水照老师的苏轼研究课,他讲得非常仔细,包括字词、用典,讲到后面都没时间讲苏轼的散文。水照老师就把这部分内容的讲义印出来,发给大家,那时候还是油印的。这篇文章当时还没有发表。我当时看过印象很深刻,翻看本书就觉得可能是根据那篇来做的。

所以,我想水照老师是把他关于苏轼特别的见解、有想法的部分,都体现在《苏东坡和他的世界》这本书里。

那么关于苏东坡的,我就不敢多讲了。朱刚老师是权威的阐释者,我就讲讲边上的。就个人喜好而言,我很喜欢三个作家,第一个是陶渊明,第二个是苏东坡,第三个是白居易。因为他们三个有一个很重要的特点,就是他们有非常强烈的一个自我反省意识,对自己的人生有很清楚的意识、反省和把握。不管是顺境、逆境,处在什么样的情况之下,实际上苏东坡一直都很不顺,但是他们都非常厉害,知道自己在这个世界上自己要什么,然后怎么来化解这个困难,就是克服时代或者外在环境对他造成的影响。从这一点儿来说,这三个人都一样。当然,他们还是有所不同,比如白居易更加世俗一点儿,陶渊明更加欢乐一点,苏东坡也很欢乐。

书里第三、四讲就是讲苏东坡的人格和文化,以及一些思考。读文学作品一方面是接受美的感受、熏陶,另一方面,一些重要的作家,他的情感、思想对我们今天还是有启发,帮助我们认识到自己是很重要的,来平衡生活和自己的精神世界。

朱刚老师是王水照老师的入室弟子,也是研究苏轼的学者。他的发言令人信服。

在历史上面,王水照老师的研究是具有代表性的。刚才说到王老师对于苏轼起步的研究是因为编文学史,他其实负责宋代部分。那个时候文学史的批评,突出的是一个政治标准。后来,70年代末80年代初这段时间,王先生写的《评苏轼的政治态度和政治诗》,是第一个为苏轼正名的。从这个时候起,基本上是把苏轼当成文学家,不再突出政治性。后来,王先生1989年发表的《苏轼的人生思考和文化性格》,学界公认这篇论文是具有代表性的,那么就从突出政治标准、强调文学,到看成一个综合的文化的范畴,可以看成三个阶段吧,王先生关于苏轼的研究就是这样一步步走过来的。而这一痕迹就可以从《苏东坡和他的世界》这本书里看到,所以我建议大家重点关注第三章、第四章,就是讲人生思考、文化性格的,我们可以看到现代学者如何去把握一个涉及领域比较广的一个作家。第五讲也值得注意,这一讲讲了苏轼创作的阶段,其中王先生的划分方式非常特别。书的后面还从文人集团的角度去看待苏轼,这个研究方式,我不敢说是首创的,但是应该也是比较早的关注到文人集团的一种研究方式,非常具有创新性。

王先生研究的一些成果没有被充分吸收。比如,“一蓑烟雨任平生”中的“一蓑”,还有“一犁春雨”中的“一犁”都是非常特殊的量词,我们现在形容雨量都说多少毫米,那个时候没有这种说法,而是说得非常形象,比如你穿上一件蓑衣能够遮挡,就叫“一蓑雨”;春耕的那种雨,稍微大一点的就叫“一犁雨”。在《定风波》里面,写得非常清楚苏轼没有穿蓑衣,是淋着雨走的,但是现在很多影视作品,好像大家都忍不住给“苏轼”披上一件蓑衣。还有就是“老泉”这个号是苏轼的,不是苏洵的,这一点非常难改正过来。我在大学课堂上反复的讲,有些人比较相信我,就改过来了,但是中学课本不改的话,那就很难改变。所以,王先生的研究成果,一些细小的,还没有被充分地吸收。这是我要讲的第二点。

第三点,就是我非常钦佩王先生的一点,表述很克制,点到为止、恰当好处,这对学者来说,是非常困难的。

比如说美食,这个领域对苏轼来说很重要,不能不涉及。我们中国传统的文献,比如说政治的时候,它比较靠谱,还有经济、礼制等,历代学者比较重视,而另一些领域,比如日常生活的史料,就不那么靠谱,引用、表述起来就很麻烦。那王先生的表述就非常的克制,他说苏东坡首先是为了生存,因为他的经济条件随着他的政治生活的高低,时好时坏,但总的来说不是很好。所以苏东坡在美食方面的追求,主要是在经济生活困难的时期,用便宜的食材如何喂饱自己,同时尽量提高自己的生活质量。我觉得王先生在这方面的表述非常克制,是一般年轻的学者难以做到的。

至于书的内容,因为我本身是比较熟悉的,不过这本书配了很多图,还有创造性的编辑。这两天看这本书,我也有新的体会,后面我也希望自己有时间能够用文字的形式进行表述,与大家交流。

中华书局副总编辑张继海先生对本次见面会作了最后的发言。他说:

王水照先生是宋代文学和宋代文化研究的泰斗,更是当今苏东坡研究第一人,他的《苏轼选集》《苏轼研究》《苏轼传稿》等影响了一代研究苏轼的学人。但用王水照先生自己的话说,他一直有一个小遗憾,就是他以前出版的都是学术著作,没有一本面向大众完整讲苏东坡的书,这本图文并茂、全彩印制的图书,正是弥补了他的这个遗憾。

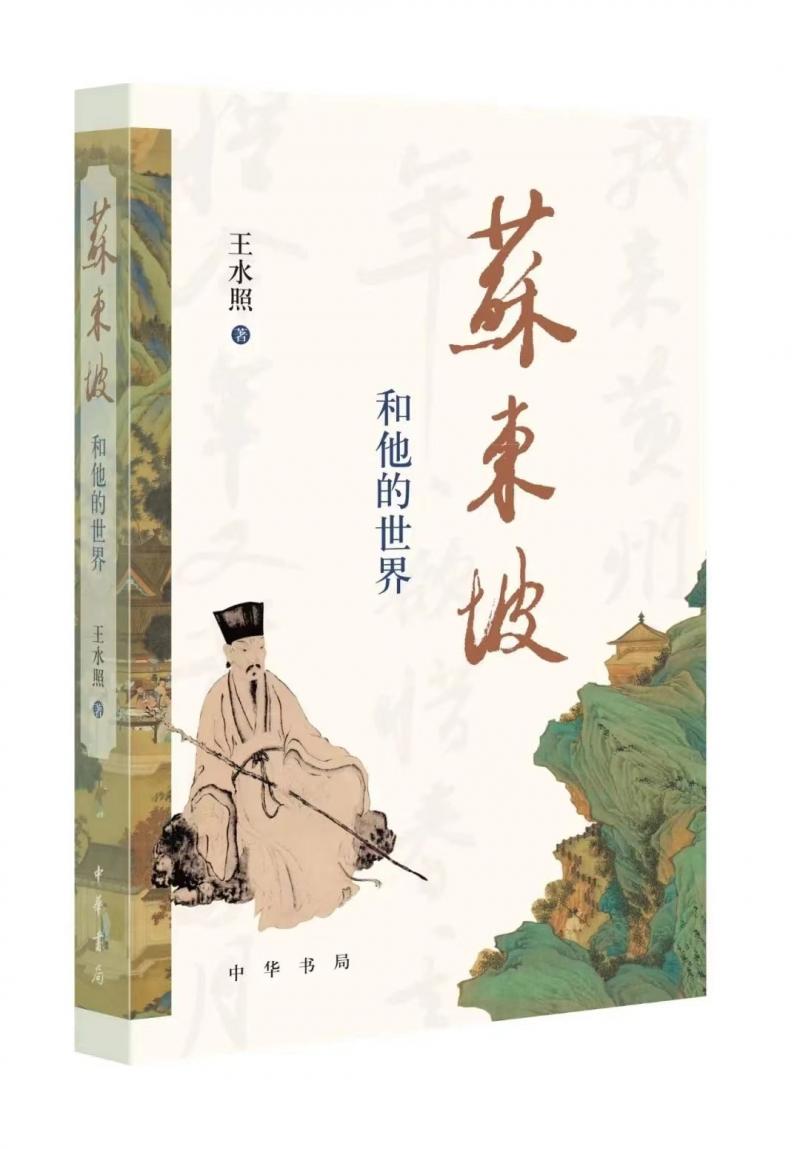

这本书通过十个面向、二十个话题、二十五篇诗词文章和上百幅宋元明书画,全景呈现千古文人苏东坡的思想艺术世界。这本书可圈可点的特点颇多,我就讲其中三个:

其一,“名家名作”。这本书是名副其实的研究苏东坡的大家关于苏东坡的最优秀的著作;

其二,立体呈现东坡丰厚旷达的人格魅力。王水照先生从苏东坡的人生经历、思想情感、艺术风格的思考,到东坡诗、东坡词、东坡文等文学创作的阐释,从宏观到微观,从精神世界到文字考证,呈现什么是“说不完”“说不尽”“说不全”的“永远的苏东坡”。

其三,从文学到艺术的内外统一。这本书全彩印刷,裸脊锁线精装设计,书中高清呈现东坡主题的文物上百张,既可展阅苏东坡书法与绘画之美,亦可重温与他同时期重要人物手迹,宋代绘画、瓷器等珍品。可以说,一本书了解苏东坡及宋代文化艺术史。

林语堂说“人生缘何少快乐,只因未读苏东坡”。苏东坡其人其实对阅读他和研究他的人的心态的影响确实非常大。大家刚刚视频看到九十初度的王水照先生意气风发,一气呵成的讲话,让我有个很深的感触——“人生何以多快乐,阅读水照先生讲东坡”。

编辑/韩世容