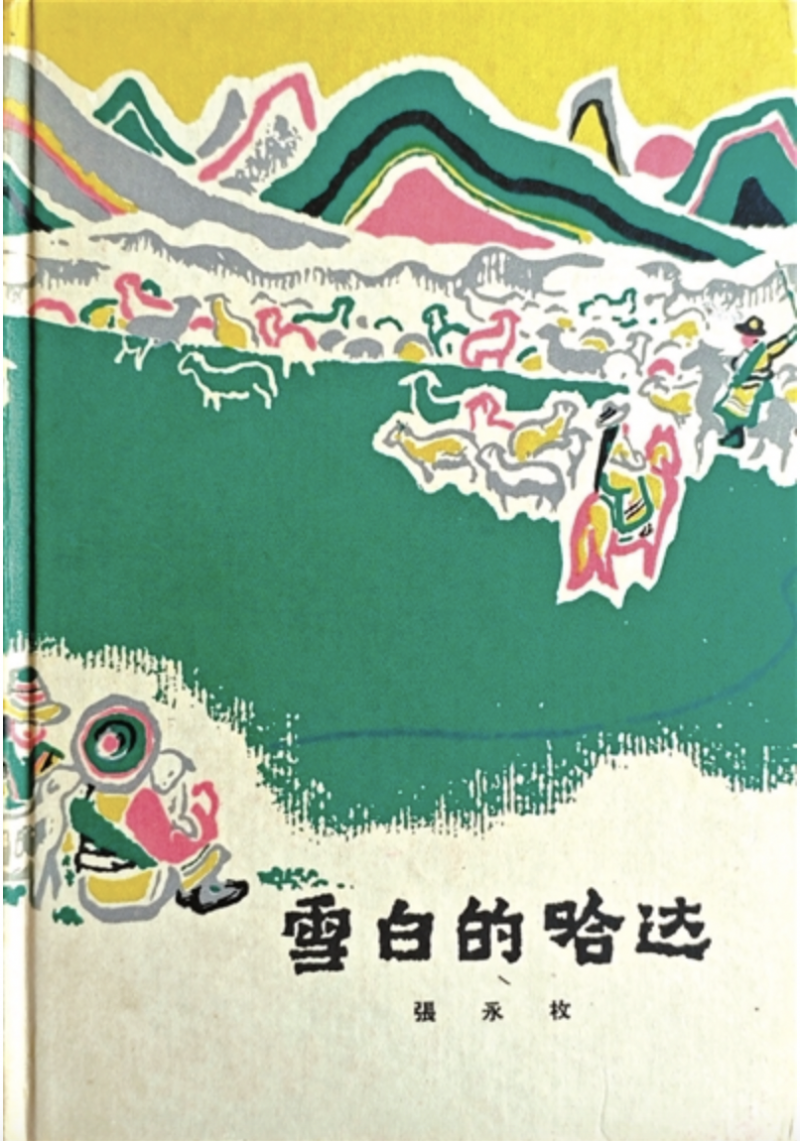

雪色凝霜,漫过绿黄底色的高原,如初春残雪裹着新草的倔强;远处雪山似凝浪起伏,山脚下羊群犹如小小雪堆散落,藏胞背影在斑驳版痕里凝成剪影,静静望着春风掠过的高原和冉冉升起的一轮红日,寄托着感恩和对幸福生活的渴望——这是张永枚诗集《雪白的哈达》的封面图意。此书内录短诗二十七首,叙事长诗两首,三十开纸面精装本,上海文艺出版社1961年11月初版,共印八千册,而精装本仅印一千册;时过一个甲子之多,书品仍然很好,如今坊间怕是不易觅得了。不过,我当年购藏此书,并非因它精装、稀缺和上佳的品相,而是此前为撰写都冰如《长恨歌诗画》的赏析文《独一无二都冰如》时购入作为参考(刊于2018年7月27日《北京青年报》)。都冰如是著名现代装饰美术家,历任上海商务印书馆、香港商务《东方画报》、《健与力》美术编辑。此书彼时只将其当作资料使用,直到近日理书自庋架深处检出,再次阅读后才发觉,我所收藏的,原来竟是诗画的合璧。

马儿舒展的体态 浸着“相送十万里”的深情

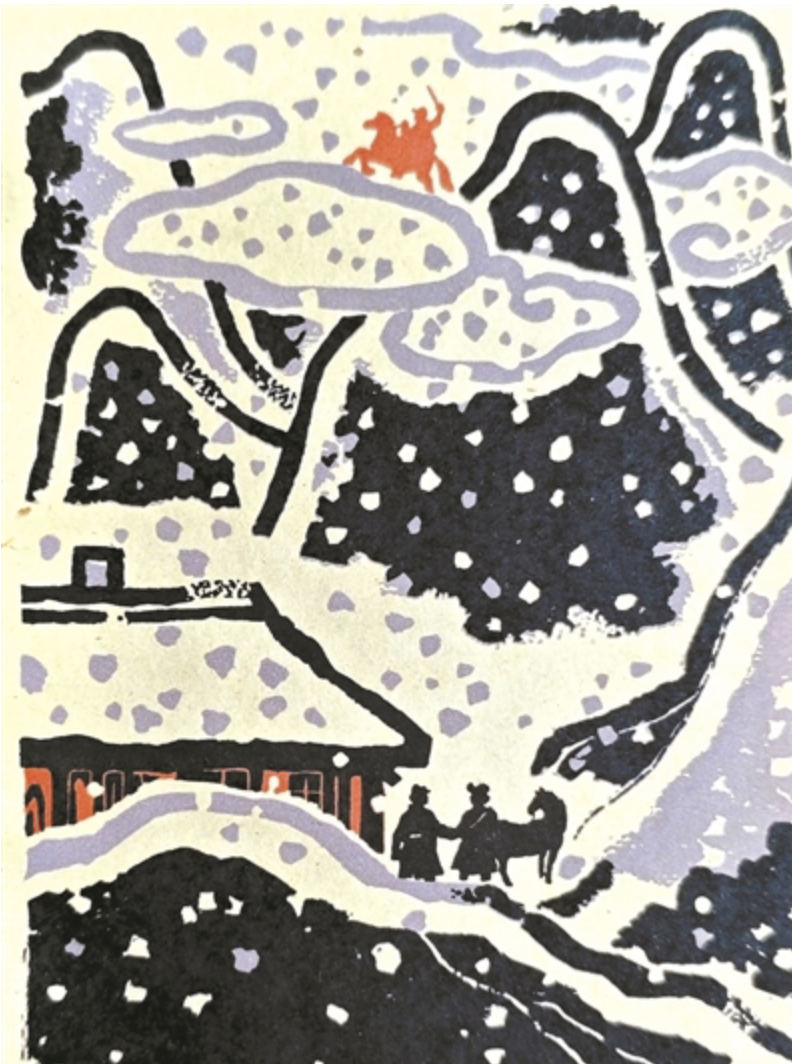

《兵站》里的赭色门和窗,猛地让眼睛为之一亮——是高原木屋里漫出的一缕暖,在黑白主调的画面中,锚定了“通红的炉火在燃烧”的诗境。张永枚在诗中描摹的兵站的夜、炉火映着战士的脸、藏民送来的牦牛肉饺冒着热气等意象,正是他对藏区烟火气的真实记录。这暖意,都冰如全都融进了木版的纹路里:近景木屋,刻刀反复压出深浅木纹,苍劲得似能触到阳光晒过的肌理,恰如耶律楚材笔下西域驿站的质朴温情——这份暖意无需明火点缀,只凭门、窗的赭色便悄悄渗出门缝,“牦牛肉饺已煮熟”的温馨,从缝隙里便悄悄渗出来。门扉之外,裹藏袍的人与战士紧紧握手,似在相互嘱托,“到天明,登前程”的不舍藏在赭色光晕里,与张永枚笔下的藏汉温情十分契合。远景征程是写意的豪迈,画家以疏淡墨色勾出模糊剪影,战马似被“万里风雪”掀起,马上军人凝成一团劲影,只辨出握缰扬鞭的轮廓,这并非潦草和疏忽,是“走远了”的视觉留白,恰如王昌龄诗句的坦荡,站在兵站门口望那道奔赴风雪的身影,虽模糊,却透着“万里风雪似飞刀”的坚定。都冰如以近实的赭色藏温情,远虚的写意显豪迈,两两对比,让兵站的暖成了征程的底气,也让“登前程”的豪迈里牵着一份“念兵站”的柔软。

若《兵站》之暖是烟火中的含蓄,则《三匹骏马》的色彩便是高原风里的赤诚。《三匹骏马》的细节里,藏着都冰如对高原生灵的极致体察:清溪旁的骏马,鬃毛不是简单的线条,而是细刻如整齐的锯齿,每一丛鬃毛都凝结着主人的精心与真诚,这份对细节的执着,很难想象竟出自只有九根半手指的画家之手。画里清溪旁,姑娘的藏袍被微风轻轻掀出柔挺线条,攥马鞭的臂膊却刻着刀削般的利落,似藏着“愿护恩人归队”的执念;马颈艳红绸带如燃着的暖焰,边缘版痕的毛边,像把藏民最真的祝福“缝”在马背上,似岑参笔下凉州情愫般滚烫,与诗中“愿护恩人归队”的执念共振。背景柳林以浅绿铺陈,溪水稍泛淡蓝,与青绿、艳红交织出“走过柳林旁”的澄澈诗境,如戴复古之妻笔下杨柳依依的婉转,让姑娘垂胸的篆状发辫、马儿舒展的体态,都浸着“相送十万里”的深情。

以最克制的线条 让情感直抵人心

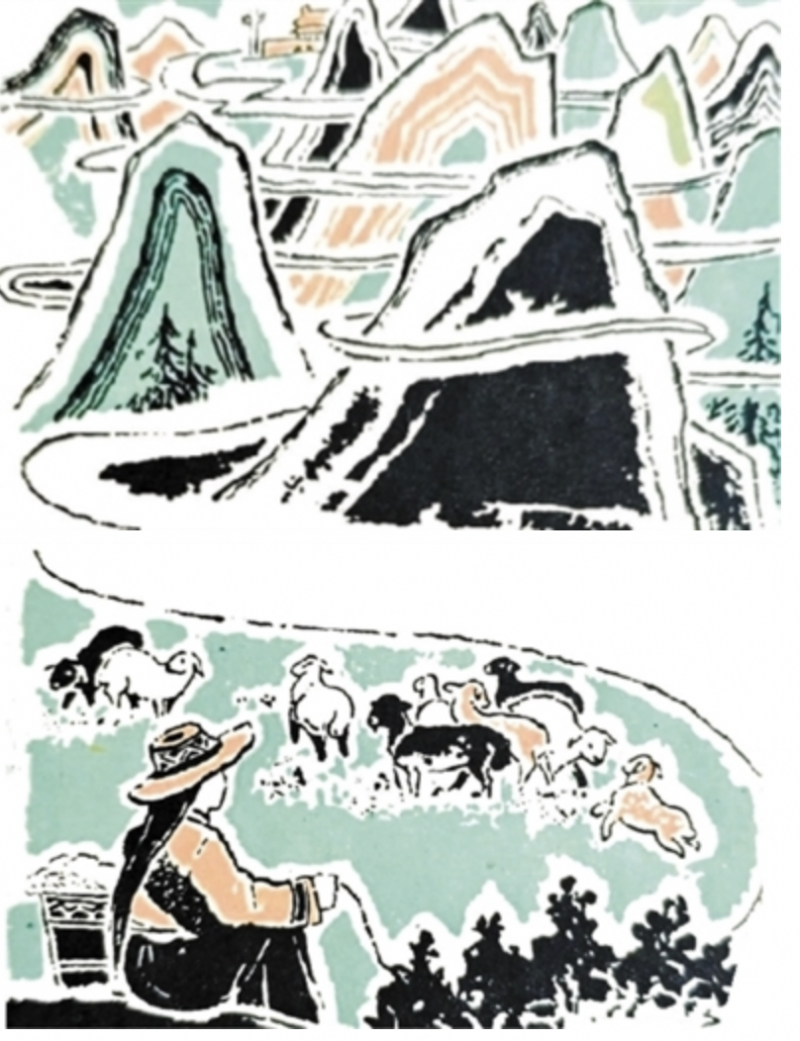

移目《念珠》和《捻羊毛》的插图,便见深棕与淡绿次第铺展,一沉一柔,如高原的土地与草原。《念珠》里的每一颗珠子,都刻着都冰如的细腻匠心,黑红相间的念珠悬于画面一角,每颗珠子都圆润无棱,表面的包浆纹路、经年摩挲的凹陷也通过细微的刻痕呈现,仿佛能触到岁月的温度。这串念珠不再是诵经的法器,成了农奴“数日子”的念想,刻刀在褶皱里藏着“五头牦牛、五亩熟地”的郑重期盼,恰似从“医得眼前疮,剜却心头肉”的苦难里生出的新生希望。藏民们的衣袍黑红相间,线条粗粝中带着舒展,踩着舞步仰着头,欢欣姿态将喜悦不言自表,也把“属于自己的土地”的渴盼嵌进了版痕深处。都冰如以深棕实刻藏沉郁、淡紫留白衬新生的手法,让“不为念诵经文,只为计算数目”的深意,在黑红与淡紫的交织里,淡而沉地扎进心里。而《捻羊毛》的淡绿,如春风漫过草原,张永枚曾在诗里写藏族姑娘的毛线,要“带着我藏族姑娘的祝福,一直牵到北京的城楼跟前”,而画中毛线的线条,正是对这份“牵挂”最贴切的视觉转译,姑娘指尖捻着的毛线,柔中带劲,线条的弧度精准呼应着捻线的力度,连毛线在阳光下的光泽都通过淡绿底色里的细微留白呈现,似藏着“绕雪山三转”的执着。画中藏族姑娘盘腿而坐,橙红上衣在浅绿底色里鲜亮如霞,黑裙褶皱的粗粝线条,带着氆氇的质朴;这毛线的线条流畅如行书,恰如丝线里缠裹的万千情愫。竹篮里的羊毛细若游丝,远处羊群的黑白与橙红小羊羔的跳跃,线条活泼如童语。背景远山以青绿、橙红交织出层叠纹理,淡线勾出的天安门轮廓,与封面“雪山如凝浪”的意象一脉相承,这毛线的长,便是“牵过万水千山到北京”的深情,顺着版痕与封面的雪色纹路慢慢交织。姑娘垂辫的圆润线条、捻线手指的微曲力度,把“风吹不乱、雪打不断”的祝福刻进了木刻的沟壑里。

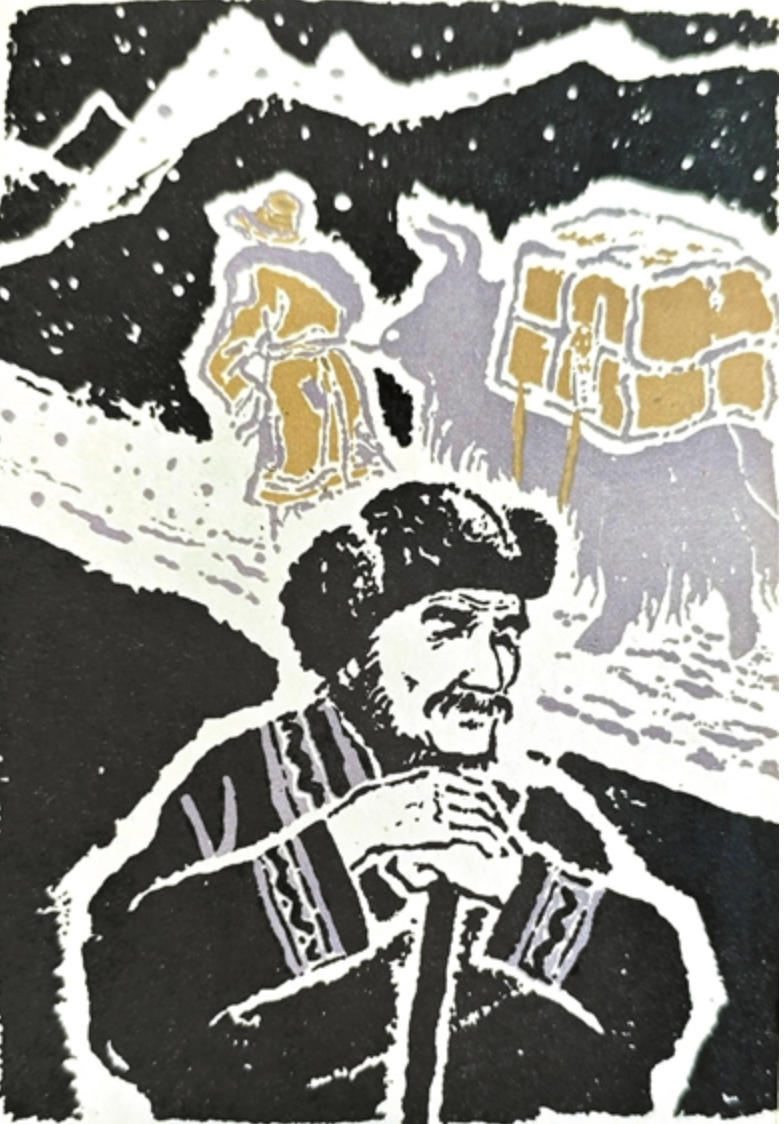

这毛线牵起的暖,是新西藏的温柔注脚,却也让人想起,高原的记忆里,还藏着未被风雪完全抹去的苦难。《乌拉牛淌下眼泪》的黑白宛若冰棱划开雪幕。这幅画里,都冰如以“实与虚”的对比,把老农奴的苦难刻画得入木三分。前景佝偻的身影是“实”,攥杖的指节是凿出的粗黑线条,每一道凸起都似攥着乌拉差役的铁索;毡帽绒毛的细碎白痕,如风雪中结冻的霜,却盖不住满脸刀刻般的皱纹,那是“数不尽的乌拉路”在皮肤上犁出的沟壑,未画眼泪,“乌拉牛淌泪”的苦却从纹路里渗出来,像诗句里藏不住的悲凉。背景心头的噩梦是“虚”,另一个身影牵着套上货垛的牦牛,顶风冒雪踽踽独行,棕褐货箱的暖色扎眼如疤,那是记忆里永远卸不下的差役枷锁;远处雪山的留白里,雪粒点点如寒星,把“冻土苦难路”衬得无边无际。这份对苦难的深刻描摹,与都冰如修改《长恨歌诗画》时“七改衣袂线条”的较真如出一辙,他从不用夸张的画面煽情,却能以最克制的线条让情感直抵人心。都冰如以粗黑线条和白痕空虚的对比,把长诗里“乌拉牛的泪,农奴的血”,变成了可触摸的版痕。那些斑驳的刻痕,是老农奴心头的刺,也是画家对“罪恶”最真实的雕刻——冷的雪、硬的线、沉的影,每一道都是诗行的注脚。

刀与笔共同种下“高原记忆”的常青树

这种沉郁的苦难回望,终在《康巴人》的色彩里迎来破局,那抹跃动的红黄,是高原觉醒最热烈的宣告。据《张永枚:给诗作穿上军装的人》一文(刊于2023年6月12日《中国青年报》)介绍,诗人在创作《雪白的哈达》时,心里想的是“向世人昭示旧西藏的黑暗,更展现新西藏的翻天覆地”。《康巴人》正是这份初心的集中体现,而都冰如这抹色彩的跳转,恰是张永枚初心的视觉落地。这首长诗,画家选择了两个情景予以重点表现。第一幅版画中,绿褐山峦如农奴制桎梏,却被顿巴衣袍的粉红撕出裂痕。他腰间的绿带刚硬如铁,一头系着曲珍“不要离开妻儿”的牵挂,一头拴着对农奴主的怒火;旁边头人的黑袍粗黑如墨,却在顿巴不屑的目光里泄了底气,这目光,颇像李贺笔下“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”的决绝。马匹鬃毛的飞动白痕,如“铁掌叩响大地”的奔突,将“谁是亲人,谁是仇敌”的康巴歌谣,从纸面拽到版痕里,让觉醒的锋芒在绿与粉的碰撞中闪闪发亮。另一幅红黄色的版画如火山迸发,顿巴的弯刀是弧线的闪电,在红底色上劈出“杀!杀!”的怒吼;黄马的肌肉线条滚烫如焰,每一道肌理都是“刀像雪崩”的力量。都冰如把笔下的酣畅,刻进了色彩的炸裂里——红的是热血,黄的是奔马,黑的是腐朽,让“铁和人一同狂叫”的反抗,在版痕里烧得惊心动魄。这两幅画是觉醒的两面:前者以绿粉的克制藏着隐忍的怒,后者以红黄的暴烈绽出反抗的火。都冰如用版画语言翻译着长诗的魂,让每一道版痕都成了高原上永不褪色的战旗。

逐幅翻看这些版画,从《兵站》的赭色暖光、《三匹骏马》的青绿风致,到《念珠》的深棕沉郁、《乌拉牛》的黑白凛冽,再到《康巴人》的红黄锋芒,这些色彩里的取舍、细节中的留白、线条下的笃定,早把“插图是文字附属”的认知颠覆。都冰如的刀从不是被动追着诗行走,他画什么、不画什么,都藏着自己的艺术主张:《兵站》不画明火,却让暖意从门窗缝里渗出来;《三匹骏马》不画夸张表情,却让感恩缠在鬃毛与绸带间;《康巴人》不画满纸硝烟,却让觉醒的力量在色彩碰撞里炸裂开来。仔细思量,这套插图的确有着自己生命的运行轨迹:从封面雪色高原的静,到《兵站》烟火的暖,再到《康巴人》反抗的烈,最后落回《捻羊毛》牵向远方的柔意,都冰如用九根半手指,把高原的“新生脉络”刻成了独立的视觉叙事,与张永枚的诗相互呼应,却又自成天地。

这让我恍然大悟。我收藏的这册《雪白的哈达》,原来不止是“诗画合璧”的默契,更是这份“插图自有生命”的惊艳。都冰如的刀意、张永枚的诗情,看似是刀追着笔、画贴着诗,实则是两位创作者在时光里的“双向奔赴”——诗给了画骨血,画给了诗魂魄,而那些雪凝的版痕,便是它们共同生长出的、属于高原的永恒生命。这是半个多世纪前,一位画家与一位诗人,用刀与笔共同种下的“高原记忆”的常青树,它定将在我的书架上静静生长,越长越有力量,越看越具风韵。

文/群山

编辑/周超