阅读巫鸿的新书,像是在进行一场美学的散步。

从《重屏》到《豹迹》,再到《偶遇》《生动》和《我们家》,这些年,巫鸿以高产而稳健的姿态出版书籍,其中被人津津乐道的,是他关于艺术科普的一系列文集。巫鸿的写作是一种融合散文、漫游、艺术评论、知识考古学趣味的综合体。他的语调不紧不慢,用词到位,质感典雅,不过多铺排看似炫目的词汇,也不多做抒情。《偶遇》中巫鸿对《韩熙载夜宴图》的分析,就是他深入浅出地介绍艺术作品的范例。既不为了过分取悦外行而用词浅白,又能做到让普通人都能读明白这幅画为何能流传。可以说,巫鸿是一位出色的艺术殿堂讲解员。

2023年,巫鸿决定重新规划自己的生活与工作。他把一半时间放在美国教书和生活,另外半年在北京大学客座任教。这些面向师生的讲座后来集结为书稿。其中2023年的七场系列演讲收入《偶遇:在漫游中感知艺术》,2024年11月至12月在北大做的第二个讲座系列,就是这部《生动:在漫游中发现艺术》的基础。

巫鸿自述,“偶遇”和“生动”,都意在标志探索过程中的阶段性,探索本身则无终点——就如漫游,关键在于出发而非到达。

何为生动

在《生动》中,巫鸿希望跳出既有的美术史写作范式与逻辑。他引用庄子讲“浑沌”的一则故事,提出浑沌起初因散漫、没有定势而包容,当浑沌被凿出面貌,赋予形象和感官之后,它的开放和包容随之消失,变成了对人类的模拟。巫鸿心中更具有余味的艺术作品,内在都契合着浑沌的感觉。

回到本书主题。“生”指生命,“动”指运动。巫鸿用“生动”来指代艺术作品中的动感和生命力。它用这个词作为标题,是因为“它可以打开一个宽阔的入口,引导我们迈进一个无边际的图像世界”。

在导言和尾声之间,本书分为三大部分:动感、风气、情动,每一部分分为两到三个小节。例如在“动感”章节,巫鸿围绕着“动态”与“动感”的不同来展开讨论。他援引了北非壁画、古埃及神庙壁画、京剧、圣托里尼岛壁画《春天》等案例,来谈论动态、动感、变形等概念。他同时告诉我们,在绘画等艺术中,“风”对于表现动感的重要性。譬如《人物御龙图》中男人颈后和伞盖下的飘带向后荡出,这种看似不重要的细节,才是给画面注入生命的关键。

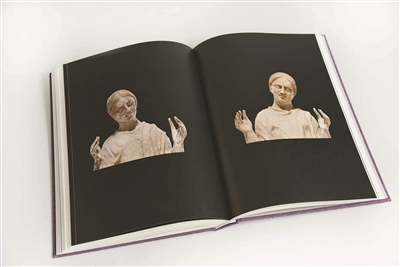

在“风气”章节中,巫鸿循着流动的感受,看见画像中的舞蹈、衣裙、飞天、植物等容易传达出动感的元素。他将葛饰北斋的《富岳三十六景》与巴比松画派的作品进行对比,也潜入初唐、两宋和晚明,描绘松风的呼啸、泉水的奏鸣、琴弦的拨动。在“情动”章节中,巫鸿将三个小节分别命名为《身体的语言》《表情的诞生》《哀悼的母亲》。他引导读者把情动看作“气韵生动”的一部分,把绘画和“情动于中而形于言”联系起来。借艺术评论,呈现人类丰富幽深的情感世界。哀悼艺术就是他着重提及的一部分。

巫鸿写动,首先写静。他以苏美尔文明的巨目陶俑、复活节岛上的巨头石雕等古代雕塑为例,指出它们都有一个共同性格——“凝固在时间和空间中的永恒形体,以其超乎寻常的形状或尺度威慑观者。”

随即,巫鸿笔触一转,指出相比起庞大、威严、以恒定为主旨的视觉传统,另一种传统就是对“动”的表现。早在史前洞穴的标本中,动感图像便初露端倪。譬如匈牙利人拉斯洛·阿尔马西在北非撒哈拉沙漠东部的新河谷省发现的岩洞,这个洞被命名为“游泳者洞”,因为洞中石壁上有一排好似在游泳的小人。就在“游泳者洞”10公里外,探险家发现了“野兽洞”。这里绘制了多达6000—8000个动物与人形壁画,那些跳舞、狩猎和参加神秘仪式的人群,与各色动物的图案一道,构成了距今7000年前北非原住民对于“生动”的印象。

漫谈之中,他辨析了艺术史中看似相似其实略微不同的概念。比如他以中国传统戏剧为例子,来区别“动态”与“动感”:前者是指绘画中标识动作的身体姿势和四肢位置,是人为摆布的凝固动作。后者是图像传达的运动感觉,是对固化的逆反。巫鸿认为,一位艺术家对动感的追求,“不断显示为对凝固、静止、定型的逆反和挣脱,以其敏感和微弱打动人心,并在这种挣脱中不断充实自己,获得越来越丰富的词汇和表现方式”。

如何进行一场漫游

巫鸿此书脱胎于讲稿,因此阅读体验很像是老师对学生讲话。他谈论艺术作品,更关注“如何谈论它们”。比如:他很少根据古代文献剖析作品的文学或社会含义,而是从描述出发,呈现感受,介绍原理,告诉你这个作品好在哪里,为什么会引起这样的感受,再对比不同文明里相似的作品,进而引出他的疑问。

《飞扬的飘带》一章值得重读,因为它不仅是介绍,也是艺术评论方法论层面的思考。巫鸿说:“最好的描写往往内化了对作品的理解……描述是带动‘近观’和‘细读’的工具,希望超越常规性的作品介绍,把大家带入艺术表达中不可名状的层面。”或许,巫鸿著述,多少也有些为“观看”和“描述”申辩的意味。他希望用这本书,来帮助读者训练观看艺术时的眼力。

飘带是一个颇能体现生动的意象。巫鸿从顾恺之的《女史箴图》说起,引导读者发现飘带在绘画中的作用。他指出,在中国绘画史中,这种蔓延的飘带突然普及是在南北朝时期。例如《洛神赋图》中出现了十一次披挂飘带的女子,诞生于南北朝时期的《列女仁智图》等,都在利用浮动的飘带来塑造人物美感。

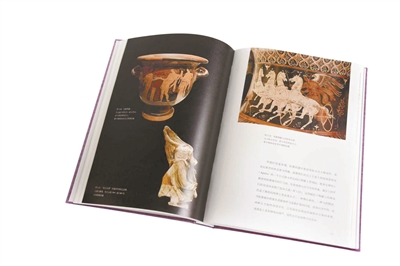

为什么会是南北朝?学者朱天舒有篇名叫《长带飘飘:中国古代图像中的特殊服饰》的长文,探讨了披巾、飘带及其图像的流传。他总结道:“传到中国的、直接影响中国图像的是中亚佛教艺术里的披巾。”而飘带可以追溯到古希腊、古罗马人使用的可张可叠的折巾。公元前4世纪的《希腊陶罐上的胜利女神》、“海之女神”涅瑞伊得斯纪念碑,都是这一观点的佐证。

除此之外,根据新疆、青海和中亚的考古成果,佛教、中亚商贾、粟特人等参与,也促进了飘带图像在中国的传播。

飘带不仅装饰着女性,也出现在一些男性为主体的作品中。例如:巫鸿引用了已故北大古语言学家段晴教授的研究,在一幅出土于新疆的于阗壁画中,画中赤身裸体男人唯一的装饰物,就是一条红色、粗壮的飘带。到了公元6世纪,飘带在中国艺术中已变得非常流行,最有代表性的例子,就是敦煌石窟中大量出现了佩戴飘带的天人。这种以飞动之人为主体的壁画,被形象地称为“飞天”。巫鸿列举了莫高窟第260窟、云冈石窟的石雕飞天、天水麦积山石窟、《释迦净土图》等作品为案例,告诉读者飞天风格从北魏到隋唐时期发生的流变。

关于“飞天”,笔者另外推荐建筑学者王南撰写的《梦回唐朝》一书,书中对“飞天”的探讨颇为细致。王南的写作风格并不晦涩,对专业以外的读者非常友好,所以如果是对“飞天”感兴趣,又不算专业学者的读者,《梦回唐朝》和《生动》都会是不错的导游。

习得发现“生动”的目光

在“情动”篇中,巫鸿对葬礼艺术的谈论也颇具启发。他注意到在古埃及的卢克索拉莫斯墓壁画中,画面中有一群身穿白衣的悼亡女子,大部分为成年妇女,其余为几个女孩和一名赤身幼童,所有人都披散着头发,除一人之外,都扬起双手朝向左上方的丧葬行列。他指出:“画家在这里强调的是人物的共性而非个性……他所表现的哀悼是一种集体表演,通过身体动作最清晰地表现出来。”但微妙的是,作画者在描绘画中女子时,让她们从不同角度、以富有节奏感的视觉韵律来举起手臂。这个看似无关紧要的细节,反而拓宽了画的层次。通过对丧礼壁画的解析,巫鸿介绍了古埃及丧礼图像的两个主要致哀模式:其一,以规范化的集体行为表现哀悼。其二,在表现集体哀悼时呈现少数具有个性特征的形象。

作为对比,巫鸿别开一笔,讲到了一幅颇具特色的丧礼壁画,那就是《阿尼亡灵书》中跪在阿尼木乃伊一侧的女子——他的妻子图图。这名女子虽然悲伤,却并未屈从于集体性的表演。画家用女人微张的嘴、散乱的头发、赤裸的上身,以及她的单独出现,来暗示读者这位人物的不同寻常。

而在莫高窟的壁画中,我们看到了另一种看似极端的悲痛表达。这是莫高窟第158窟中的涅槃变壁画,在其洞室的北壁壁画中,面对佛陀遗体,前来奔丧的各国王子以割耳、割鼻、剖腹等自残行为来表达伤痛。这显然是一个超现实的创作手法,在汉文化艺术中,这种手法是极为少见的,巫鸿因此指出:“(涅槃变壁画)在中国美术史乃至世界美术史中都具有重大意义。”

由上述介绍可见,巫鸿此书既是一部艺术史切片,也是借谈论作品,来阐述他自己的美学观。他打破了中西对立与线性叙事,围绕着“生动”作为一种美学如何演变,来进行深入浅出的作品分析。艺术中的“生动”是一种直觉,它比用笔、象形、赋彩、位置、模写等角度更加抽象而难以捉摸,但在观看者与艺术作品的关系中,它又是如此不可忽视。在本书结语部分,巫鸿的一则回应,恰可作为结尾。他说:“与其陷入后世的中西之辨和由此发生的‘回音室’效应,我们有意重寻前现代美术史写作中更为开放的视野,摸索全球艺术超越地区和国族的‘浑沌’”,在观看、沉浸和联想中,重新培养我们发现美的眼光。

文/念一

编辑/李涛