展览:三家门下转轮来——

齐白石与徐渭、八大山人、吴昌硕

展期:2025.9.9-12.5

地点:北京画院美术馆

正在北京画院美术馆展出的“三家门下转轮来——齐白石与徐渭、八大山人、吴昌硕”,汇集了13家文博机构珍藏的徐渭、八大山人、吴昌硕、齐白石作品共70余件(套),通过对比的展出方式,勾勒出从晚明到20世纪中叶水墨大写意的发展脉络,彰显400年间中国笔墨精神的传承与转变。

学徐渭

拿起又放下的狂草笔意

“三家门下转轮来”出自齐白石反复题咏的一首诗。北京画院保存的齐白石写于1920年的手迹《庚申日记》第23页中,57岁的齐白石记道:“青藤(徐渭)雪个(八大山人)大涤子(石涛)之画,能横涂纵抹,余心极服之。恨不生前三百年,或求为诸君磨墨理纸。诸君不纳,余于门之外饿而不去,亦快事也。”

另在1926年所作《白石诗草》第31页中,齐白石写道:“青藤雪个意天开,一代新奇出众才。我欲九原为走狗,三家门下转轮来。”这些表述不仅是齐白石对徐渭、八大山人、吴昌硕、石涛等前贤炽热而谦卑的礼赞,更体现出师承之道是中国绘画的传承命脉。

整个展览以齐白石对三家的致敬与师学为轴,直观呈现齐白石的艺术渊源。在三层展厅的一面墙上,并列五件齐白石早期水墨作品,从画法到题跋上可见他的学习历程。齐白石是极为聪慧之人,他深知学习的根本是为了日后的创造,因此,他在学习之初便有所侧重。

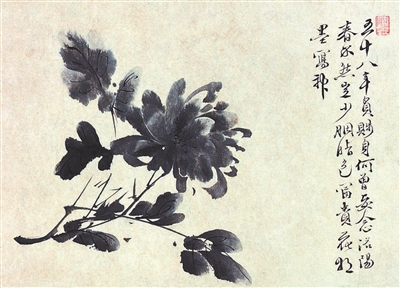

画于1920年的《墨牡丹》不足3平尺,明显是学习徐渭的大写意画法,颇有狂草的笔意。徐渭引草书笔法入画,用笔迅激流转,变化多端。而齐白石早年做雕花木匠的经历,使他的作画、写字、篆刻皆有一种木雕意味,体现在用线上,就是沉着凝重。而他在学习书法的道路上,也根据自身特点与偏好,选择了碑派体系为重点临习对象。碑体缺少帖学流丽飞转的风致,重在凝涩古拙之味。流传下来的齐白石草书作品极少,或与此学习路径有关。

因此,当远在上海的吴昌硕以其具有金石味的书画创作引领“海派”之时,齐白石一下子就看中了老缶(吴昌硕)笔下那盘曲古拙的线条,金石一脉确实是他施展身手的方向。这或许正是齐白石在短暂学习徐渭狂肆纵横画风后又果断放弃的根本原因。

学八大山人

从亦步亦趋到有心比肩

八大山人对齐白石的艺术影响贯穿始终。策展团队在三层玻璃展柜中并置了几件齐白石早期临摹八大山人的珍贵画稿,就是为了说明这个问题。鱼、水鸟、荷花、梅花、树石上均注明了“八大山人本”,其中的鱼稿上有大段题跋,读来颇为有趣。

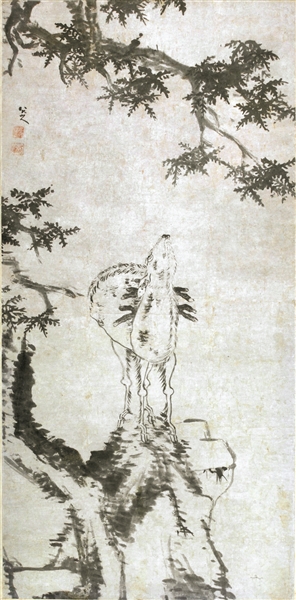

《椿鹿图》 八大山人 清 八大山人纪念馆藏

这是1907年夏齐白石客居广州时所写,记录了画纸上这条鱼的出处:“丁未夏客广东省城,有持八大山人画售者,余留之,约以明日定直。越夜平明,余阴存其稿,原本百金不可得,即以归之。”齐白石见画商欲售八大山人作品心喜不已,怎奈囊中羞涩,根本买不起,于是以细看为由,留下了一夜,临摹学习。此后,这尾鱼多次“游入”齐白石的作品之中。

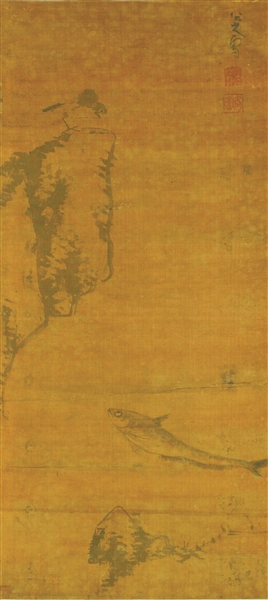

四层展厅中的《鱼图》便活化了八大山人之鱼,变成了极富齐白石特色的水族世界。画上共绘大小九条鱼,两条大鱼居于突兀高耸的巨石之下,是画中的核心焦点。四条小鱼穿插在巨石周围,另有两条小鱼与最下方右侧的墨色小石块并列,构成了一幅趣味盎然的水中景象。

齐白石画小鱼虽处处留有八大的痕迹,却一洗八大特有的孤傲冷漠空灵之感,以纯朴的农民视角和天真烂漫的童心,道出了清新自然、带着泥土气息的诗意。

展厅中还安排了几组对比,如以齐白石的此幅《鱼图》对比从八大山人纪念馆借展来的《花石游鱼图》和荣宝斋所藏的《群鱼图》;以齐白石的《石上双鸟》对比八大山人的《双鹊大石图》;以齐白石的《松鹰图》对比八大山人的《双鹰图》等。

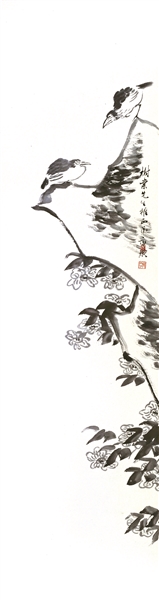

《石上双鸟》 齐白石 无年款 北京画院藏

有一件齐白石所绘的扇面,画荷叶莲蓬,上题:“辛丑五月客郭武壮祠堂,获观八大山人真本,一时高兴,仿于仙谱世九地之箑(shà,扇子)上,兄璜。”这可能是目前我们能够见到的齐白石最早学习八大山人的实物,说明至少在1901年齐白石已开始学习八大山人的画路。

展厅中有一幅借自中国美术馆的《墨荷》,近似方形的纸上,齐白石以简笔淡墨一挥而就,颇为自信地题写道:“青藤雪个无此画法。”另一幅绘于1920年的《独虾》上只有虾米一只、水草一丛。齐白石在最左侧边缘写道:“即朱雪个画虾,不见有此古拙。”这些都充分说明,从1901年至1920年,随着齐白石对八大山人学习的不断深入,态度渐渐有了微妙的变化,完成了从亦步亦趋到有心比肩,甚至自信超越的过渡。

本展中最为精彩的学习八大山人之作是中国美术馆藏《衰年泥爪》册页,共14帧,是82岁的齐白石绘于1945年的作品。题跋中明确透露此册学自八大山人。其实早在1920年,齐白石便创作过近似的册页,82岁时重临旧日作品,既是温故知新,更是展现出老画家的新思路与自家笔墨。此时的齐白石已完全将八大山人冷逸、孤怪之气熔铸为独属于自己的厚重、苍润之色,同时处处体现出自己对家乡故土的思念之情。

《鸣鸟游鱼图》 八大山人 清 天津博物馆藏

齐白石真正在北京画坛打开局面是上世纪20年代末经历了“衰年变法”之后,他不仅摸索出最适合自己特点的“红花墨叶”画法,也找到了更受大众喜爱的平民化题材,但从《衰年泥爪》册页中,观众仍可以看到他在垂暮之年对八大山人艺术风格的仰慕。比如“瓶花”一页,只绘一个玻璃杯中插了一朵小花,题“八大有此画法”。这一帧与八大山人《花鸟虫鱼册》中的一页颇为相似,那幅图上,八大山人绘一陶罐中插着几朵野菊花。

其实,齐白石之学,远非止于三家。正如他所说,“像是吃了千千万万人的桑叶”,“又似采了百花的蜜汁”。他取徐渭之放逸而舍其恣肆,学八大山人之简净而避其孤冷,习吴昌硕之苍厚而弃其生涩。此外,沈周、唐寅、董其昌、石涛、金农、黄慎、李鱓等明清写意名家,亦为他广泛汲取营养的对象。

大写意之路

青藤雪个远凡胎

由展中齐白石各个时期的精选作品可以看出,无论是笔墨语言、构图立意,还是画中所寓生命情趣,三家的滋养早已融入白石笔端,成就其日后的非凡气象。

那么写意画的源头始于何时何处呢?梳理中国古代绘画史,我们发现,写意画的概念始于北宋时期,在南宋得到大力拓展与传播,至元代得以成熟。但在此时,小写意与大写意之间的区别并未分明,只有进入明代中期,经以苏州“吴门画派”为中心的文人画法与画风的推进,才有了晚明时期天纵之才的徐渭出现,这时的大写意画方得大成。清初八大山人以其全面的修养与明朝遗民的飘零身世,将大写意画推向简远冷逸的极致。

在大写意画的发展史上,由徐渭与八大山人各领一路风骚。徐渭以狂草入画,下笔似风雨飒然,恣肆的泼墨是他心中明珠委地、壮志难酬的悲歌。八大山人以极简的构图、凝练的笔墨,将故国之思与人生的挣扎隐喻其中,其笔下白眼向天的孤鸟、逡巡于危石之下的游鱼,均是他在孤独寂寞中的自我写照。而鱼鸟兀然对话、椿树与鹿恬然伫立、睡猫独眠则喻示了他中年后在思想意识上的转变,精神上趋向释然。

简言之,从青藤与八大山人的画风看,一个外放一个内敛。然而这种异质却来自同一个源头,即千百年中国传统文化在读书人心中的滋养与内化体验,并依据各自的成长道路与人生际遇,最终演化为或是激荡、或是深沉的情感力量。展厅中徐渭的《杂花图》《竹石水仙图》、八大山人的《葡萄大石图》《椿鹿图》等作品,无不体现出这两种风格的迥异魅力。

徐渭生于1521年明正德末年,后经历了嘉靖、隆庆、万历三朝。他幼时失父,少年失母,跟着哥嫂长大。六岁开始读书,曾被夸为神童,年轻时便以诗文闻名于绍兴,但他的科举之路坎坷,考取秀才后乡试七次不中,大半生以做幕僚为主。

嘉靖四十一年(1562)后,徐渭因胡宗宪案精神受到刺激,多次自杀未成,后因误杀继妻,被打入死牢。经朋友多方救援,在经历七年牢狱后得以释放。尽管如此,徐渭利用幕府生涯提供的机会,广交各界友人,漫游大江南北,创作了大量书画和诗文,但其耿介不阿的性格,导致晚年贫病交加,最后在“几间东倒西歪屋,一个南腔北调人”的境遇中结束了悲怒恣肆的一生。

徐渭最为擅长的画题是杂花图,能将他的嬉笑怒骂、豪情与逸趣巧妙地融入其中,本展借自荣宝斋的《杂花图》是此类题材的代表作品。在三层展厅进门的右手,观众便可欣赏到这卷作品。开篇即是徐渭常画的墨牡丹,以重墨点染、勾勒的花蕊和叶茎,颇见筋骨。第二段的山石逸笔草草,侧锋扫出石块的坚硬,梅枝从石后奋力伸展,一旁的题画诗写得从容豪迈:“从来不见梅花谱,信手拈来自有神。不信试看千万树,东风吹着便成春。”画卷最后,画家以兰草收束,杂以竹叶,取其高洁清逸之气。全卷在水墨淋漓间流露出恣意洒脱的情态。另一套册页来自国家博物馆的收藏,为三开作品,分别描绘了玉簪花、萱草小鸟、高士泛舟,结合一旁的题诗,可知徐渭托物言情的心绪。

《杂花图》(局部) 徐渭 明 荣宝斋藏

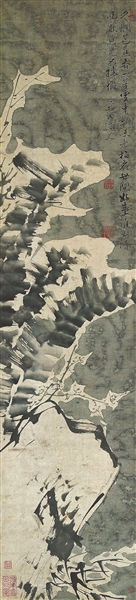

来自沈阳故宫博物院的《雪蕉梅石图》是徐渭雪景花卉题材的代表作。天寒地冻,徐渭将背景全部晕染,以衬托主体物象的状态。只见竹枝、寒梅掩于蕉叶与山石之后,他以干湿两种笔墨横扫出飞白的墨痕,表现蕉叶的残败质感,在水墨相撞交叠之处指明植物的茎脉走向,处处带有一种凌寒绽放的姿态。画上赋诗一首,其中两句“冬烂芭蕉春一芽,雪中翻笑老梅花”,以为诗画呼应。

《雪蕉梅石图》 徐渭 明 沈阳故宫博物院藏

如果仅仅从绘画上看待徐渭,显然无法全面了解他的才华。徐渭的一生,在书法、诗文、绘画、戏曲四个方面都取得了极高的成就。他是开启晚明文学先声、诗歌亦奇亦庄的文学家;是不落窠臼,开创了“大写意”画风的青藤画派鼻祖;是精奇伟杰、汪洋恣肆、张扬个性的书法大师;更是可与汤显祖比肩的杂剧名家。徐渭还精通兵法,善于谋略,曾亲自参与东南沿海抗击倭寇的战斗,在1554年至1555年之间,留下了柯亭之战、皋埠之战、龛山之战的参战记录。借自南京博物院的《行书观潮诗》中一句“龛赭夹流惊箭筈”即为徐渭对当年战斗的回忆。

徐渭的一生虽壮志未酬,却也曾有过春风得意之时。八大山人则相反,一生大部分时光在隐忍孤寂中度过。由于其明皇室后裔的身份,自明王朝覆灭后,八大山人一直隐居在江西,主要围绕南昌转悠,由一个有皇家血统的贵族沦落为逃犯,最后不得不出家以保全性命。本展中的三幅以鹿为内容的作品颇能表现他的复杂心绪。

除了花鸟画,八大山人的山水画成就也极高,却往往被人忽视。在中国山水画发展史上,写意山水始于“元四家”,融合于明代的董其昌。八大山人在学习董其昌的基础上独取元代倪瓒的冷寂气质,开辟出一条以“荒寂”为审美取向的文人山水蹊径。他画山水,尽量淡化山水的实际形象,山川树木,一切被简约化,以渴笔作枯干之笔墨,似是天地万物残存世间的一抹若有若无的痕迹。

学吴昌硕

将金石之美融入写意笔墨

尽管齐白石崇拜八大山人和徐青藤,但最终使他确定自己画风的引路人却是年长20岁的吴昌硕。吴昌硕是近代艺林成就显赫的大师,兼诗、书、画、印四绝于一身,熔于一炉。就篆刻而言,古朴、拙野、宽博、厚重,正是构成他高华苍朴风格的要素。

吴昌硕先以篆刻立身,他从秦汉时期的封泥、石鼓和砖瓦中找到了自己所追求的意趣,此后在古秘、古趣、古气和古拙之间进行了几十年如一日的探索。吴昌硕治印,方寸之间,以小见大,求之象外,达到气韵凝重与气势博大。他将这种治印美学结合长期临习石鼓文的功力注入花鸟画之中。

吴昌硕在博取徐渭、八大山人、石涛、赵之谦诸家之长的基础上,兼取篆、隶、狂草笔意入画,色酣墨饱,雄健古拙,这些都使他的画作既有古意又具现代感。对此,齐白石深刻体会研摩,并在学习吴昌硕笔墨的基础上开创了自己平民风格的大写意道路。

纵观本展四位大师不同时期的作品,均能发现他们各自独具一格的风貌。从1521年出生的徐渭,到1626年出生的八大山人,两位大师相差约一百年。而在两百多年后的1844年,吴昌硕出生了,20年之后,齐白石出生。吴齐两位大师将前辈登峰造极的大写意推向了现代审美层面。在水墨大写意的谱系上,这四位大师承前启后,改变了画史的走向,不仅传承有序,更开启了一代新风。

本版供图/北京画院美术馆

文/王建南

编辑/李涛