一次少为人知的重要讲演

1948年5月8日下午,徐悲鸿赴北京师范大学做了一次题为“国粹与国渣”的讲演。据查,《徐悲鸿文集》《徐悲鸿年谱长编》等诸多新近20年间出版的通行文献中,均未见到关涉此次讲演相关历史信息。

徐悲鸿(北京 1950年)

幸运的是,笔者近日翻检旧报文献时,偶然在一种当年发行数量不大、社会影响极其有限的旧报《北平时报》上,发现了此次讲演的一些相关信息。原来,该报曾于此次讲演次日即予以报道,且在5月9日、10日连载刊发了记者现场记录的讲演大致内容,实为确证并考察此次讲演相关历史信息的重要参考文献。两次连载报道部分原文如下:

“你的就是我的,我的与你不相干”

这不是国粹,是国渣

【本报讯】昨天下午二时半,师院举行第四次学术演讲,地点在大礼堂,主讲人是艺术大师徐悲鸿,讲题是“国粹与国渣”。徐先生是国画论战的主人,在去年他曾经为国画的前途,曾经大声疾呼过,他反对“定型”的“模仿”,他主张“创造”“革命”。在一阵鼓掌声以后,师院代理院长黎锦熙,致简短的介绍词,他说:徐先生用不着我介绍,想大家都早已闻名,徐先生的画有三个特点:(一)他综合中西的古今的画的精华。(二)创造出一种新的风格。(三)他的这种作风是革命的。今天他根据历史文化,社会的进展,把艺术上的原理原则说出来,让我们知道什么是“国粹”,什么是“国渣”。

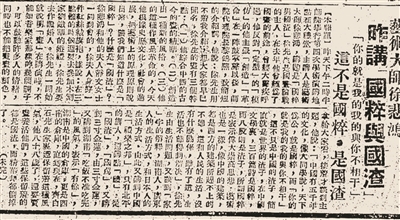

《艺术大师徐悲鸿 昨讲“国粹与国渣”》,原载《北平时报》,1948年5月9日

徐先生一开始就说明“画”在演讲时,不能如音乐家那样哼几个调子,可以鼓动许多人的情绪,同时也不能把画画的颜色,拿给大家看,接着才谈到主题,他说:“中国有五千年的文化,像有同学说:天下为公,就是国粹;而‘你的就是我的,我的与你不相干’,这不只是中国的渣子,简直就是世界的渣子。在中国文学里,三百篇诗是国粹,而八股则是渣子。所谓国粹,是表示伟大崇高思想,艺术也是一样,像中国的建筑,都是西方的建筑所赶不上的。不过,这和人民的生活,没有什么关系。虽有了这,生活也不能得到解决”……

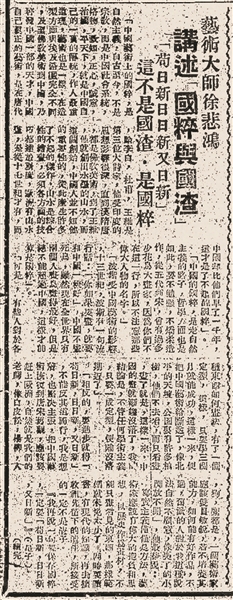

《艺术大师徐悲鸿 讲述“国粹与国渣”》,原载《北平时报》,1948年5月10日

“苟日新日日新又日新”

这不是国渣,是国粹

“中国艺术上的国粹,是自然主义,自古至今,不是宗教,而是中国社会系统,格物、致知、正心、诚意、治国、平天下,就是中国自己一贯的传统。作人最重道理,艺术也是一样……”

“中国的国粹,是自然主义的路子,哲学方面也是如此。要不勉强,不矫揉造作,从五代到宋,曾有过多少花鸟大画家,因为你们不在这一行,所以不注意那些伟大人物的名字。”

“波斯受中国艺术的影响:十三世纪,波斯有一句流行话:‘你如果要画,就要和中国一样好。’中国不画死鸟,虽然现在全世界只有两个人画鸟画得最好,但是总不能超过中国,这样才能算是国粹。”

“可是,有些人对于各种东西如何画法,有了定型。这样,只要学三个月就能成功。这样一来,便把中国艺术给断送了。像北平的天坛,公园里有许多柏树,他们不去看;而只看画,画了就是。这样一来,中国的画就渐趋没落,我的结论是,不管任何学术主义,只要一成定型,便离没落期近了。”“相反的,要进步就得‘苟日新,日日新,又日新’,不能反其道而行,我是想着,也坚决主张,把中国艺术恢复到唐宋旧观,应该赶上欧洲。自然就是我们的老师,像白皮松、杨柳、人、狗、鹰都是,一个艺术家应该双目敏锐,若不培养其能力,如何能有好作品?不过,旧派的人对于我这种说法自然不愿意,像裹了的小脚放不开”。他最后说:“写实主义仅仅是方法,艺术家应该有伟大的抱负和思想,以历史作为画材,不能只画看见的东西,那样范围就未免太小了。闲时要读书,有现代的知识,再去接收祖先留下的遗产,所接受的一定不是渣子。

“我再说一句,要保存国粹,一定要‘苟日新,日日新,又日新’。”

自然主义才是“国粹” 定型画法即是“国渣”

上述两次连载共计约1700字的报道,将徐悲鸿此次讲演的相关信息,较为详实确切地发布了出来。值得注意的是,该报记者在记录讲演内容时,并非全然按照现场讲演原文记录,而是一部分采取概括归纳之法记述,这部分内容,全部出现在首次报道之中;而连载续报时,则又采取全然摘引讲演原文的方式了。

第二篇报道中,自然主义才是“国粹”,定型画法即是“国渣”这一讲演主题,在记者的七次原文摘引之下,烘云托月一般“定格”于读者面前。须知,徐悲鸿自“北上”执掌北平艺专以来,矢志在“画法”传习上有所变革,遂一度引起北平国画界部分人士的质疑与论争,更进一步激化为曾轰动国内南北艺坛的“国画论战”与“倒徐行动”。

应当说,徐悲鸿在此次讲演中发表了一系列颇富感染力,颇具感性色彩的“感言”,确实是“有感而发”,确实是针对之前不久刚刚平息下来的那场论战与风波之后的“有感而发”。当天在讲演现场,面对众多青年学子,他将自己心目中的“国粹”与“国渣”之区分,乃至如何传承“国粹”与扬弃“国渣”,可谓是全盘托出、毫不避讳。其人矢志革除国内艺坛陈旧思想、保守观念及其所滋生的陈规陋习之毅然决然,其人当年之勇猛精进乃至孤勇独行的“先进”与“先锋”精神,由此也可见一斑。

北平讲演之“前奏” 南京讲演“当前中国的艺术问题”

事实上,早在此次讲演约半年之前,徐悲鸿曾受当时的南京政府教育部之邀,通过向广大市民广播讲演的方式,以《当前中国的艺术问题》为主题,做过一次公开讲演。这一讲演,可以视作半年之后的“国粹与国渣”讲演之前奏。

1947年11月17日,北平《华北日报》曾以“徐悲鸿昨播讲《当前中国的艺术问题》”为题,第一时间向平津及华北地区读者报道了此次讲演,并对讲演的主要内容予以摘要式的记录与发表。一个月之后,12月15日,南京《新民报》则全文刊发了徐氏讲演稿,题为《当代中国的艺术问题》。

当时有一位与徐氏或有旧交的南京读者,在读到此讲演稿全文之后,不禁抚今追昔,颇有一些感慨。不久,步入新的一年,徐氏执掌北平艺专之后,坚持以写实主义方法来改造中国传统绘画技法之传习,引发了北平美术界中的“国画论战”。这位南京读者思前想后,决定发表一下自己的观感与观点,于是撰写了一篇“读后感”式的评论文章,于1948年4月17日发表在了南京《新民报》上,题为《此道不孤》,署以化名“非医”。此文开篇这样写道:

自从徐悲鸿先生长北平艺专,主张国画亦应以写生素描为基础,而引起了北平国画界的论战。继之南京也有响应,一时颇为热闹,内容有什么蜡烛与电灯之争,“白描”与“素描”之争,去年十二月十五日本报的“半周艺丛”发表了一篇徐先生的长文:《当代中国的艺术问题》。拜读之下,不觉回想到十二年前在他的南京寓所客厅中所见他自己集《金刚经》的那副大对联“独持偏见,一意孤行”。

据上述这段“开场白”来看,这位读者曾于20世纪30年代出入过徐悲鸿在南京的寓所,二人早年或曾有过交往。此际撰发的这篇评论文章,题目为《此道不孤》,应当就与那副对联有某种呼应与联系。而对于所谓“艺术家脾气”,文末有所提及,文中也有详加辨析,还为之举出了一个重要例证:

徐先生是一个艺术家,他有他那副狂妄的,也是可爱的艺术家脾气。然而,他不是一个冷静的理论家,所以在他那“高谈雄辩惊四筵”的论文中,我们还得原谅他那种摧枯折朽、不可一世的言词。譬如,上文所说本报刊载过的那篇文字中,说到北平的松柏树,只有他一个人发现了“奇古雄壮”而收入画中,自辽金宋元明以来,没有任何画画的人发现过,因此这些人都不能称为艺术家。这些话除非目的是想把几个老头子气死之外,是毫无足取的。然而,我们不能因为他这几句话而否定他全文中所述的思想见地,他的对于艺术的热诚、认真,和手辟乾坤、勇敢挑战的态度,还是异常值得钦佩的。

这里提到的例证,乃是徐悲鸿在讲演中提出“北平的松柏树”之话题,来强调写实主义重要性的一番言论。应当说,讲演中的措辞确有过于夸张、趋于偏激之处,不过若以“艺术家脾气”来换位思考与体察一番,确亦如《此道不孤》一文中所言,“我们不能因为他这几句话而否定他全文中所述的思想见地”。

与此同时,也不难推想得到,约半年之后,徐悲鸿在北平讲演《国粹与国渣》,确乎可以视作是“艺术家脾气”的再次发作与进一步激化;这不过是将约半年之前的那一场“前奏”——在南京所做讲演《当前中国(之)艺术问题》,再度借题发挥一番,再度公开论争一场罢了。

余韵 关于“北平的松柏树”及其他

如本文前述,徐悲鸿于1947、1948两个年度,分别在南京北平两地所做两次讲演中,均以“北平的松柏树”为话题,借此表达自己的艺术理念与思想立场。那么,据《华北日报》报道可知,徐氏讲演中所谓“北平之所以美丽者,仅仗数千年来之古柏及白皮松而已”,又称“此二物从未在画家笔底出现,而仅本人于十五年前画二古柏,陈列于巴黎图书馆”云云,这一事实又究竟如何呢?

言及于此,就不得不提到徐悲鸿曾于1933至1934年间在欧洲巡回展出中国近现代绘画的那一段往事了。他曾于1933年初应法国国立美术馆之邀前往巴黎举办中国近代绘画展,次年游历意大利威尼斯、佛罗伦萨、罗马等历史文化名城;又至德国柏林、苏联莫斯科及列宁格勒等地举办中国近现代画展,所到之处,无不大力宣传与展示中国美术及其成就。时至1934年8月,从莫斯科启程,返归上海,历时约20个月之久。

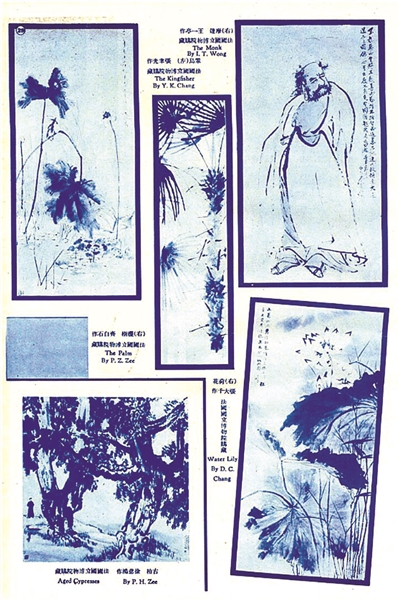

早在1933年11月,上海《良友》杂志第82期之上,就曾专门用两个版面的彩页,向国内读者介绍徐悲鸿赴法办展的盛况,还为此特别展示了被法方购藏的大部分展品。对于法方购藏12幅展品,可彩页上仅展示有9幅画作的情况,有这样一番郑重说明:

法国政府购藏十二幅,除此处所刊九幅外,应尚有陈树人、高奇峰、张书旂三先生之作品,惜寄回之照片摄制模糊,不能制版,故从缺。

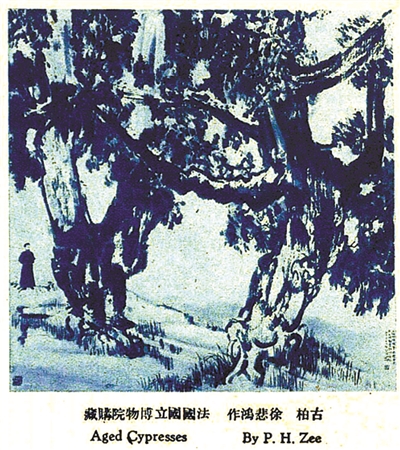

《我国名画在巴黎》,原载上海《良友》杂志第82期,1933年11月印行

值得注意的是,此次参展并被法方购藏的徐悲鸿所作《古柏》,除了在《良友》杂志上有所展示之外,在这一画作旅欧展出前后,还曾多次在国内报刊上“亮相”。仅据笔者所知所见,此画在徐悲鸿逝世之前的最后一次“亮相”,是在1950年2月,被印在了《四十年来之北京》第二辑的封面之上。图幅上方的空白处,还印有徐悲鸿当时新题的跋语,扼要说明了此画的来龙去脉,文曰:

1932年冬,吾游北平,写此。翌年在巴黎展览,为法国国立外国美术博物馆购藏。北京为世界古树最多之都会,尤多辽金元明以来之古柏,盘根错节,苍翠弥天,斧斤所赦,历劫不磨,自恨无此健笔,尽其奇观也。一月十三日,悲鸿。

看来,《古柏》这幅画作,确实是徐悲鸿生前的得意之作。否则,他不会对这么一幅早已在约20年前即已入藏海外博物馆中的作品,如此念念不忘。另一方面,联系到1947、1948年在南京北平所做两次讲演中,他均有提及“北平的松柏树”之话题,可知这幅早已入藏海外博物馆中的画作,确曾被其视作个人在以自然主义为“国粹”,以写实主义来改造“国画”的一幅颇具代表性的力作。

徐悲鸿《古柏》

对于后世读者而言,这么一幅如今并不知名甚至根本无名,远不及徐氏笔下“奔马”形象更具代表性的画作,竟曾一度成为表征着“艺术家脾气”的得意之作乃至代表之作,频频亮相于国内外报刊及国内公共传播领域之作——这么一桩近世艺林之“掌故”,或更可以另一种视野来予以观照。

文并供图/肖伊绯

编辑/李涛