“玄奘从未走远。”这是党琳站在玄奘法师长眠之地西安兴教寺时的感受。

自2017年起,上海大学历史系在站博士后党琳跟随丝绸之路文化史研究专家张安福教授的团队,开启了重走玄奘取经之路的行程。他们一行从洛阳偃师缑氏镇的玄奘故里,经西安、天水、兰州、武威、敦煌,取道哈密进入吐鲁番,再经焉耆、库车、阿克苏、乌什、喀什、和田等地,直至吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦等地,最终抵达印度。7年时间里,他们重走了5万多里玄奘取经之路。

党琳将考察时的见闻,结合玄奘的经历写成《跟着玄奘走丝路》一书,细数玄奘波澜壮阔的一生:他历经河西走廊、天山南路,穿越中亚,最终在印度取得真经。他不仅要面对大自然的严酷考验,还要应对人世的种种险阻,比如大唐的通缉、雪山上的生死挣扎、盗匪的掠夺追杀……

5月末,党琳即将再次前往新疆考察之前,她接受了北京青年报记者的采访,回忆了这些年“跟着玄奘走丝路”的趣闻与感悟。

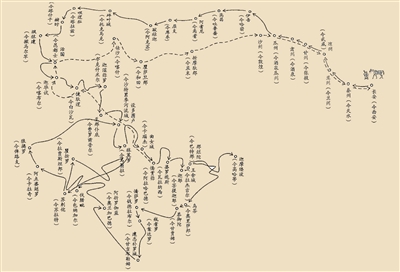

玄奘求法路线示意图(部分)

昏倒之后那匹老马把玄奘拖到泉水边

党琳从研究生时期开始便一直跟随张安福教授攻读西域史,因此常常翻阅《大慈恩寺三藏法师传》《大唐西域记》等文献,学习关于西域的历史与地理的知识。多年从事西域史与丝绸之路文化研究的张安福教授自执教以来,每逢假期便会带领学生们实地考察,提倡“在走读中感受历史的温度”。

2017年8月,党琳与同学们随张安福教授一同出发,从河南洛阳出发至新疆的库车,为期十天。“那时,我刚刚开始在上海师范大学丝绸之路研究中心读研究生。我们从洛阳偃师缑氏镇的玄奘故里出发,沿途还经过了西安、兰州、敦煌等地进入新疆。这也是我第一次去到新疆,各种不同的地貌特征给了我很大的视觉冲击。”首次丝路之行给了党琳极为难忘的感性认识,她回忆道:“因为我还研究边塞诗,当我们走到了西北地区时,我才明白纸上阅读不能真切地感受文字描述的场景到底是何种样貌。比如边塞诗人岑参曾写‘十日过沙碛,终朝风不休。马走碎石中,四蹄皆血流’,当我真实地走在这片土地时,坚硬、粗粝的砂石令我终生难忘。”

肃成院遗址

党琳讲起了玄奘孤身一人穿过“八百里流沙”的故事。玄奘在踏上取经之路前,曾上书朝廷请求出关求法,却被驳回。他执意独自一人离开长安城西行,一路被朝廷通缉至瓜州城,在此遇到同为信佛之人的瓜州州吏李昌,李昌在玄奘面前撕毁通缉令。胡人石磐陀跟随玄奘“偷渡”出关,行至沙漠入口后却又仓皇退出,玄奘再次孤身一人西行。“这是玄奘第一次涉足沙漠,炎热、口渴、恐惧、风沙不断折磨着他,他甚至在绝望中往回东行了15里,想起自己的誓言,‘不取真经绝不东返’,于是他转头继续西行。经过5天4夜的煎熬行走,滴水未进的玄奘几乎毙命,他的意识逐渐模糊,继而昏睡过去。第5天夜半,玄奘勉强醒来,随后被自己的枣红老马带到了一小片泉水边,玄奘又一次绝境逢生,重新踏上西行的道路。”

“八百里流沙”给玄奘留下了终生难忘的阴影,也让第一次涉足沙漠的党琳产生了难忘的感受。“参观完莫高窟之后,我们进入了一段属于库木塔格沙漠之路,汽车短暂停在了沙漠中。在正午阳光的炙烤下,我感到从沙漠深处的股股热浪不断袭来,我立刻想到了玄奘,想象着他穿越凶险沙漠的情景。这种身体上的感知,让我难以忘怀。”

别迭里山口 让玄奘一行付出怎样的代价

每一年的重走之旅都会有不同的目的地与侧重点,同时团队也会不断加入新的同学。比如以高昌故城和克孜尔石窟为主体路线不变,再辅以周边区域进行探访,逐渐将丝路及周边的历史现场一一走遍。“前几年,我们的侧重点是天山内部,从上海到新疆吐鲁番之后,再向西走,至库车的独库公路向北走,进入天山内部。”党琳介绍道。

别迭里烽燧

2019年,张安福教授带领党琳一行再次前往新疆乌什县,想要探寻玄奘曾经翻越过的别迭里山口,以及汉唐以来控扼山口的别迭里烽燧,因为此处不仅是万里长城的最西端,也是从伊塞克湖地区进入中国的第一烽。当他们开车行至乌什县西北时,地图显示再向前走三十多公里便能到达烽燧遗址,“然而无论我们怎么走都走不到,直到被守边的民兵拦下,才得知如果再往前走已经靠近中国与吉尔吉斯斯坦接壤的边界了。当地民警将我们带回并询问一番后,得知我们是师生实地考察,还给我们煮了西红柿鸡蛋面。当时他们告诉我们,过几年别迭里烽燧就会重新开放,到时可以办理通行证再来考察。我们原路返回,心中稍感失落,但就在快要离开乌什县时,刚好在一个路口看到一尊巨大的玄奘雕塑。下车走到雕塑前时,我顿时百感交集,告诉自己不要灰心,以后还会有机会再来探访。”

2020年,乌什县修建了一条宽阔的景观大道,直通别迭里烽燧遗址。2021年4月,张安福教授与乌什县合作撰写地方志,他带领学生又一次来到乌什县考察,再探别迭里烽燧。目前的别迭里烽燧遗址已修复完成,高近10米,顶部呈长方形,底部木头与泥土分层砌筑。参观完烽燧之后,他们沿山道进入别迭里河谷,但由于当时积雪融化,司机担心返程的道路会有结冰,加之别迭里山口海拔4269米,车子开始“高反”,总是熄火,“司机建议我们稍作停留,尽快返回。‘别迭里’的意思正是‘付出代价’,我们在距离界碑12千米处不得不尽快返回,此行遗憾至今。”党琳感叹道。

别迭里山口,即古时的凌山,这是玄奘西行之路继八百里流沙之后最为艰险的一段路,玄奘与高昌国王麴(qū)文泰配给玄奘的侍从队伍,在此付出了惨痛的代价,他在回到长安时曾对弟子说道:“我们当时在山中整整行走了7天,备受磨难,终于走出了凌山,但是队伍中很多人都被冻死了,近一半牛马也被冻死了。”党琳认为这段刻骨铭心的经历伴随了玄奘的一生,“玄奘翻越凌山之时,想必内心也一定如波涛汹涌。在他的眼前,一个接一个的侍者被冻死,他的身心备受煎熬。玄奘不敢回想,但这些记忆在他‘冷病’发作时仍会浮现眼前。”

没想到吧 玄奘还是一位超群的公关高手

2022年至2024年间,张安福教授多次带领学生进入中亚,走访了吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦的历史名城和丝绸之路重镇。2024年暑假,他们再次进入吉尔吉斯斯坦,考察了目前分布在其境内的“热海道”遗存。

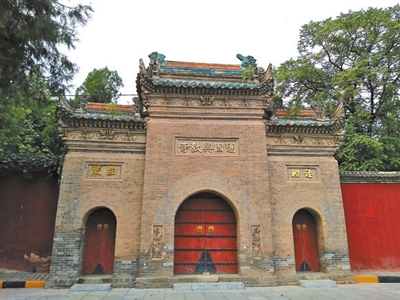

兴教寺

在唐朝,一条从龟兹翻越凌山抵达碎叶的道路被称为“热海道”,因沿途经过“热海”而得名。热海,即伊塞克湖,也是玄奘所记载的“大清池”。据党琳描述,从南向北看,伊塞克湖像个大碗,碗里盛着的湖水碧波荡漾。这是一个高山湖泊,平均水深400米,最深达800米。站在湖边放眼望去,水天相接,满目湛蓝拂去了所有的疲惫,令人倍感舒心。

“为什么叫热海呢,因为水是热的吗?”当时一位学员好奇地问道。“伊塞克湖地理位置特殊,周围雪山环绕,但冬天即便再冷湖面也不会结冰,这在古人看来非常奇特,所以叫热海。”张安福教授边走边说道,“玄奘他们肯定尝过湖水的味道,《大唐西域记》中说大清池‘色带青黑,味兼咸苦’,这里是他们走出雪山后获取补给的第一站。”

从伊塞克湖向西北行五百余里到达碎叶城,其遗址位于今天吉尔吉斯斯坦托克马克市一角。“城内断壁残垣,城外杂草丛生,偶尔有三三两两的游人走过,不知是否还会有人记起1000多年前翻越雪山、九死一生来到这里的玄奘一行人。当时进入碎叶的玄奘心事重重,因为中亚之行是玄奘‘舍近求远’的一段路程,他绕道碎叶拜见西突厥统叶护可汗,不仅因为他受高昌王麴文泰的嘱托,还因为从碎叶河谷南至铁门的广大地域都在西突厥的掌控之下,玄奘希望能够得到统叶护可汗的庇护,从而保证自己的中亚之行安全顺利。然而,突厥信仰拜火教,玄奘担心他们会与佛教徒起冲突。”党琳解释。

不过,在党琳看来,玄奘的确称得上是一位公关高手。比如玄奘在高昌国诵经讲法时,高昌王麴文泰与玄奘结拜,为“御弟”打点好了一切,并准备了御寒衣物,帮玄奘写好给西突厥统叶护可汗的国书,让玄奘带领取经队伍重新踏上丝绸之路。碎叶城为丝绸之路的重要集散地,有大量来自南亚、西亚等地的商人、使者、僧侣等都会行经这里,在碎叶城的玄奘毫无懈怠,一些突厥人还会兴致勃勃地请玄奘为他们讲法。“在丝路上,所有一切突发、棘手的事情都需要玄奘独自面对,即便是携带了往返20年可用的物资、24国国书,在西突厥的辖境内恐怕也是困难重重,当地虔诚的拜火教信徒对玄奘一行进行驱赶,但是身为‘公关高手’的玄奘对此并不恐慌,反而立刻开坛讲法,逐渐赢得了认可。”

很少流泪 是谁一句话让玄奘泪抛当场

玄奘一行离开了中亚,穿越铁门经过吐火罗地区,终于进入印度境内。又经三年的跋涉,于631年,玄奘终于抵达他的取经之地——那烂陀寺,在这里有玄奘想要的《瑜伽师地论》。

“来得早不如来得巧,玄奘进入北印度时,这里刚过上十余年的太平日子。戒日王统一了北印度,不仅为玄奘求法创造了一个和平、稳定的社会环境,更为重要的是戒日王笃信佛教,对于玄奘礼遇隆厚。在印度的十余年间,玄奘不仅认真研读佛经,也成为戒日王朝与唐朝建交的使者。玄奘还是幸运的,统一、和平的戒日王朝仅仅延续了30余年,戒日王死后,帝国又陷入分裂动荡之中。”党琳介绍道。

玄奘的取经之路遇劫匪已是常事,甚至在抵达印度之后,同样遇到了外教的劫匪,只不过这帮劫匪不图钱财,看上的却是“唐僧肉”。“那是一支有信仰的盗贼队伍,他们信奉突伽天神,每年秋天需要寻找一个相貌端庄俊美的人,将其杀死祭天神,目的是祈求幸福美好。盗贼们一眼就看中了队伍中丰姿英伟、眉目俊朗的玄奘。一时间,玄奘被劫匪们架上祭坛。巧的是,天色骤变,河水波浪滔天,劫匪们以为惹怒了天神,便赶紧将玄奘松绑,磕头忏悔。这与《西游记》中师徒遇难狮驼岭的情节如出一辙。”

《西游记》中的诸多情节其实有迹可循,比如在取经之后准备返回大唐,驮经的大象在帕米尔高原掉入水中淹死,经书与佛像也坠落悬崖之下,损失了部分经书。“还有孙悟空的原型是石磐陀,他是玄奘西行路上收下的第一个徒弟。在唐朝以后,师徒二人的形象流传甚广。在今天敦煌莫高窟、瓜州县榆林窟的壁画中,石磐陀与玄奘的形象多次出现,如榆林窟第3窟的西夏时期壁画中,石磐陀的样貌根据胡人须发浓密的特征逐渐演化为‘猴面’行者形象。”

但在党琳的眼中,《西游记》中唐僧的形象与历史上的玄奘并不相同。在《西游记》中,唐僧总是爱哭,甚至总爱着急,而历史上的玄奘则更加坚强不屈,内心强大。特别是在阅读史料之后,党琳发现褪去神性光环的玄奘是有血有肉的人,玄奘的眼泪不是因为磨难和被恐吓,而是被真实的情感所打动。

党琳分享了玄奘落泪的故事,那时的玄奘刚刚穿越“八百里流沙”,他见到一片绿洲,此地是伊吾,是河西走廊进入西域的第一站,也曾是中原的辖境。玄奘很快打听到了一座寺庙,听闻庙中还有汉僧,玄奘还未到庙中,一位老僧赶来,一把抱住了玄奘,号啕痛哭。老僧说:“刚才听说有位来自大唐的僧人拜访,我赶紧出来看看,多少年过去了,中原战乱,边境隔绝,音信不通,想不到今天还能再见到故乡人!”玄奘再也忍不住,泪水夺眶而出。

“一路走来,他躲过了官府的追捕,容忍了弟子石磐陀的背叛,经历了沙漠中缺水的绝望,战胜了沙漠,战胜了心魔,却在他乡听到老僧一句‘今日重见乡人’时泪流满面。”党琳感叹道。

盛世大唐给了玄奘强大的信心和底气

撰写《跟着玄奘走丝路》一书时,党琳并未仅仅讲述实地考察玄奘取经之路时的见闻与感受,也并非只截取了玄奘穿越丝路的过程,而是完整书写了玄奘的一生。这是因为党琳从阅读文献到实地考察的过程中,对玄奘这一历史人物,产生了更为深厚的情感。

“一开始,我比较侧重于阅读文献,在史料文献中知道了玄奘走了哪些路,吃了多少苦,经历了何种磨难,知道了他最终不屈不挠地取到了真经。但是,在我经过了多年的实地考察之后,跟着玄奘走丝路的同时,我想更进一步地走进玄奘的内心,也想展现他所处的时代。从唐太宗到唐高宗的盛世,给了玄奘极大的自信和支撑,他在印度辩经时是很自信的。同时我们可以看到他在应对和处理难题时,内心是很有底气的。因此我写了从他出生再到他成为年轻的僧人,最后取经成为高僧大德的过程,这一路成长的经历正是玄奘内心的蜕变。因此,我要写出玄奘的一生。”党琳解释道。

2024年夏,党琳再次来到坐落于陕西铜川市的玉华宫,寻访肃成院遗址。身为陕西富平人的党琳,对玉华宫并不陌生,她自幼多次随长辈前来游览,而现在的玉华宫遗址所在地已经修建成了颇具规模的遗址公园。在该遗址中,后面崖壁上洞窟前面保存着“玄奘法师渡渠伤胫处”,此处是玄奘当年意外摔伤导致最终圆寂的地方。考古工作者在渠内发掘出了大量唐代遗物,上面架着一块石板,也正是当年玄奘通过的地方。

在圆寂前,玄奘召集弟子们,讲道:“我是为了静心翻译《大般若经》才到玉华宫的,如今已翻译完成,我的生命也要终结了。等我圆寂后,一切从简,用粗竹席入殓即可,将我埋在一处僻静的山涧里,记得要远离宫寺,以免我的污浊之身有损皇家威严。”夜半,玄奘便平静地离开了。四日后,玄奘圆寂的消息传至长安,高宗痛哭,并感叹“朕失国宝矣”,敕令将玄奘葬在浐河东岸的白鹿原。而之后因玄奘初葬地离长安城太近,高宗很容易就能看到埋葬玄奘的白塔,不免时常悲痛,于是将玄奘迁葬在少陵原,并修建“大唐护国兴教寺”。

当党琳到达兴教寺时,正值西安酷暑,而兴教寺却凉风习习,令人倍感凉爽。党琳记录了在兴教寺的感受:“微风骤起,树荫下光影流动,凝望着这里的一草一木,玄奘波澜壮阔的一生仿佛在眼前掠过。兴教寺寄托着世人虔诚的祈愿,我们看到有几位信徒双手合十,正在绕玄奘墓塔而行。从长安到印度,从慈恩寺大雁塔到玉华宫肃成院,最终到少陵原上的兴教寺,玄奘从未走远。”

供图/党琳

文/北京青年报记者 韩世容

编辑/胡克青