作家李修文的长篇新作《猛虎下山》甫一发表,即获得颇多关注与好评。小说讲述上个世纪末期国企改革背景下因工厂改制而陷入下岗危机的一群普通人的传奇故事。如评论家蔡家园所言,李修文在“凝视”这段影响中国社会发展进程的重要事件时,并没有重蹈前辈作家的写作路数,而是以全新的视角来审视现实生活,观照时代人物,表达他的独特关怀。这部小说立足新时代背景、融通转化中西文学传统而生成的新经验,可以为我们探索当代文学创新提供多面向的参考。

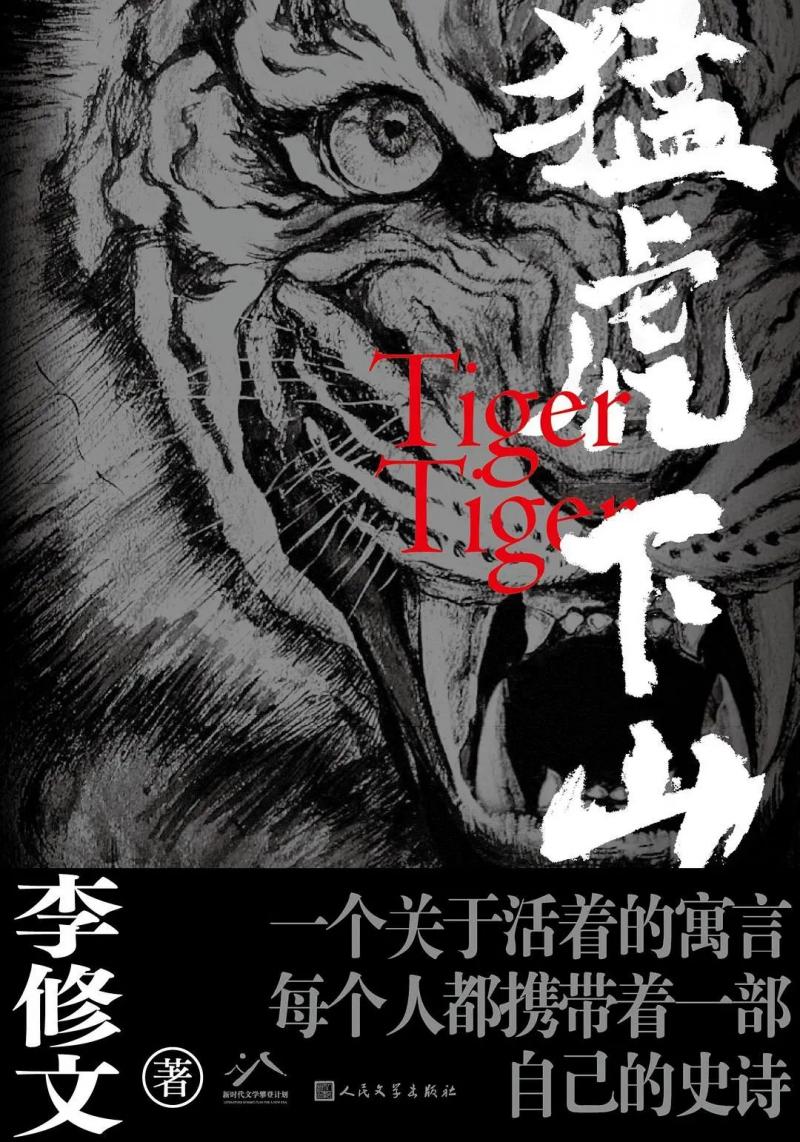

李修文《猛虎下山》

文/蔡家园

著名学者乔治.史坦纳曾说过:“伟大作品之撼动读者,有如风卷大地,直扣心门,受其化力者,意识信念无不随之俱移。”引用这段话,并非是信口开河地宣告一位当代作家的新作已臻“伟大”,而是想表达一种真切而强烈的阅读感受:一部作品只要具备了如此“化力”,就可能通过美感体验改变读者的信念,使人自觉“在放下作品后,不同于前”。我想说的,正是李修文的长篇小说新作《猛虎下山》。它宣示了一种新的小说美学,在心灵与时代的激荡交融中悄然诞生,如风卷大地般扑面而来,真真“撼动”着读者。

在《滴泪痣》《捆绑上天堂》两部长篇小说获得巨大成功之后,李修文在一段时间里将主要精力转向了影视创作和散文创作,均取得斐然成就,其散文集《山河袈裟》《致江东父老》等更是在文坛内外产生广泛影响。今年,他在《花城》开设小说专栏,长篇小说《猛虎下山》甫一发表,即获得如潮好评。如果将这部长篇与随后刊发在这个专栏中的《木棉或鲇鱼》《南国之春》等中短篇结合起来看,会发现李修文的小说出现了诸多值得深入探讨的新变化。这些立足新时代背景、融通转化中西文学传统而生成的新经验,将会为我们探索当代文学创新提供多面向的参考。

1

作者:晚点的子狸

故事发生在1999年春天。镇虎山山下的炼钢厂被一家沿海钢厂收购,将进行大量裁员。平常表现吊儿郎当、被人们瞧不起的炉前工刘丰收和许多工友一起面临下岗危机。就在这时,镇虎山上惊现老虎,人心惶惶。厂长决定招募打虎勇士,报名者可免于下岗。刘丰收在老婆的激将下主动请缨,借着酒劲独自上山“打虎”。第二天酒醒,他为了交差,将白头发伪造成老虎毛,谎称与吊睛白额虎搏斗了一场。刘丰收成了打虎英雄,厂长命他组建打虎队并担任队长。为了巩固队长地位,他不断整肃打虎队,排斥异己,镇虎山上波诡云谲。随着时间流逝,“老虎”的存在受到质疑,刘丰收被勒令下岗,打虎队就地解散。但是,刘丰收坚信山上有虎,在对“老虎”的寻找中变得疯魔,最终幻化为虎……

上个世纪末期,国家为进一步深化经济体制改革,以市场为导向、以效益为中心强力推动国企改革,出现大规模“下岗潮”。《猛虎下山》讲述的就是这个时代背景之下,因工厂改制而陷入下岗危机的一群普通人的传奇故事。关于这段历史,《大厂》《生命是劳动与仁慈》《英雄时代》等作品都有生动表现。这些作品直面社会转型的艰难与阵痛,以宏大视野观照个体命运在历史漩涡里的沉浮,呼唤理想的时代新人,以新的“改革叙事”为历史留下了真实记录。时隔二十多年,作为年轻一代作家,李修文在“凝视”这段影响中国社会发展进程的重要事件时,有他自己的理解和发现。他并没有重蹈前辈作家的写作路数,而是以全新的视角来审视现实生活,观照时代人物,表达他的独特关怀。

显而易见,“猛虎下山”的故事折射着一个重大“现实”——中国现代化进程中必然得经历的一段阵痛,以及无数普通人在阵痛中的苦苦挣扎和顽强奋斗,这是充满质感的生活,也是悲壮的史诗。按照惯常思维,可以写一个努力工作不下岗的感人故事,或者写一个下岗后自力更生的励志故事,这都是对生活的真实表达。但是,李修文选择了以另一种方式来处理这个素材。米兰.昆德拉说过:“小说审视的不是现实,而是存在。”作为小说家的李修文透过“现实”,看到了“存在”。所谓“存在”,并非是已经发生的,它属于人类可能性的领域,即“所有人类可能成为的,所有人类做得出来的”(米兰.昆德拉)。也就是说,李修文不满足于巴尔扎克所说的像书记员式的、“栩栩如生”地记录已经发生的现实生活,而是希望通过小说这种方式来探测、发现更加辽阔和复杂的可能生活,“小说家画出存在地图,从而发现这样或那样一种人类可能性”(米兰.昆德拉)。正如卡夫卡透过工业文明的面纱,借助《变形记》发现了人的生存异化状态;米兰.昆德拉在布拉格之春发生后,在《生命不能承受之轻》中窥见“刻奇”;若泽·萨拉马戈审视加速发展的全球化现实,发现人类正在沦为“能看却看不见的盲人”。同样是基于对“存在”的审视,李修文发现了高速发展时代中人的生存困境和悲剧命运,在对弱者的关怀中审视权力异化,实现了对于“下岗故事”的超越性书写。

李修文精心创造了“镇虎山”这个叙事空间,为历史的“上演”提供了特殊舞台。在镇虎山上,所有的故事都围绕“寻找”老虎而展开。最初,“老虎”被刘丰收、护士长、护士们“看见”,经由他们的叙述而被人们认知。后来,刘丰收醉酒上山,在幻觉中与老虎搏斗,下山向厂长献上用白头发做成的假虎毛,“老虎”也因他的讲述而变得不容置疑。等到打虎队上山,大挖陷阱,敲锣打鼓,扮虎引诱,依然没有找到真正的老虎……其实,镇虎山上的“老虎”是被想象和语言所塑造,也可以说是被谎言塑造出来的。它已不仅是作为动物的百兽之王,还被赋予了多重象征意义,既指代欲望(对权力的迷恋),也象征恐惧(时代剧变带来的生存挑战),甚至还象征着安全(只要老虎存在,打虎队就不会下岗)。厂长要求刘丰收带领大家“打老虎”,这是一个根本不可能完成的任务。打虎队必须永不停息地打“老虎”——如果找不到老虎,他们会失业;可是,打虎队如果马上把老虎打死了,他们也会失业。不仅会失业,还会失去在工厂里的特权(譬如洗澡的特权),失去最基本的尊严(譬如不再被保安、领导家属尊重),甚至失去性的权力(譬如刘丰收会阳痿、遭到妻子羞辱)。在充满吊诡色彩的“打老虎”游戏中,这群“可怜”的打虎队员经历了坎坷艰辛,竭尽全力对抗着无法逆转的命运……显而易见,“镇虎山”具有福柯所说的异托邦的特点,它“是现实之实有,但又并不仅仅是物理意义上的空间场所,它需要借助想象和语言来构建”。从物理层面讲,它是一座植物繁茂、动物出没的山岗;从心理层面讲,它变成了“吃人”的危险场所,同时又成为一个人性试验场和精神庇护所。当厂长终于愤怒地宣布解散打虎队时,意味着异托邦崩溃了。为了捍卫这个异托邦的存在,刘丰收誓不下山,执迷扮虎,最终化身为虎……

作为异托邦的镇虎山与山下的炼钢厂形成既呼应又对峙的关系,以独特的镜像作用映射着现实。沿海企业来收购钢厂,意味着“资本”介入,原有的社会结构受到冲击,稳定的生活状态被打破,人们的生存面临新挑战,“打老虎”的吊诡行为会激发读者反观生存真相——我们常常会陷入类似的两难人生困境而不自知,甚至自欺欺人;社会进步诚然需要坚定的信念,可是当我们固守某种执念而不能自拔时,就会被心中的“老虎”所迷惑而坠入深渊;日常生活中处处隐含着权力,权力一旦异化就会变成恶,最后导致“疯癫”……“镇虎山”反照着现实中难以言说的幽暗面,作家在历史褶皱之处拷问人性,实现了对于现实生活的反思。借助异托邦这面镜子的映照,我们得以穿透习以为常的话语方式和社会秩序,显影现实中看不到的“真实”和不真实的“真实”,从而窥见被遮蔽或隐匿的生存真相。

对于如此沉重的“现实”,李修文采用了一种独特的——轻逸的方式来处理。首先是切入题材的角度巧妙,借用“人变虎”的传奇模式,营造镇虎山这个具有象征性的异托邦空间,拉开了与现实的距离,使得生活不再那么沉甸甸。其次是对主人公刘丰收性格复杂性的微妙把握。他虽然走火入魔,但内心温情脉脉,常常在幻觉中轻逸出苦难之网,藐视命运,坚守信念,这不仅弱化了悲剧命运的沉重感,而且还会激起读者“含泪的笑”。另外,狂欢化的语言显得深情、幽默而富有诗意,尤其是主人公的内心独白与呼告,堪称小说中的华彩段落,具有陌生化的美感。正如卡尔维诺在《未来文学千年备忘录》中所言:“我的写作方法一直涉及减少沉重。我一向致力于减少沉重感:人的沉重感,天体的沉重感,城市的沉重感;首先,我一向致力于减少故事结构和语言的沉重感。”李修文以轻逸的方式消解了审美感受中的“沉重”。这不仅是一种写作策略,更重要的是,它呈现为基于作家对于历史的深刻洞察以及对历史中人的独特发现而创造的一种新的美学形式。

《猛虎下山》的结尾是开放的,“寻找”并没有结束,“老虎”仍在向着人间深情凝望,异托邦并未彻底瓦解。完全可以借用罗杰.加洛蒂在《论无边的现实主义》中的一段话来评论李修文:“卡夫卡用一个永远结束不了的世界,永远使我们处于悬念中的事情的不可克服的间断性来对抗一切机构的异化。他不想模拟世界,也不想揭示世界,而是力求以足够的丰富性来创新创造它,以摧毁它的缺陷,激起我们为寻找一个失去的故乡走出这个世界的、难以抑制的要求。”刘丰收在寻找,李修文在寻找,我们都在寻找……

2

小说中的主要人物刘丰收和张红旗是一对情敌,也是一对“可怜人”。

刘丰收工作吊儿郎当、不思上进,妻子林小莉不待见他,给他戴了顶“绿帽子”,他活得窝囊而憋屈,活脱脱一个“失败者”形象。在林小莉的怂恿和谋划下,他阴差阳错成为“打虎英雄”。他是一个具有双重人格的人。一方面,他胆小懦弱,惧怕厂长,也害怕老婆,长期养成了“顺民意识”;另一方面,他性格倔强、敢作敢当,当上打虎队队长后,第一件事就是给张红旗下马威,让他去炒菜——既是显示自己的权力,也是释放此前所受的侮辱,后来还要致他于死地。这个平时饱受屈辱、平庸怯弱的小男人,既嫉妒杜向东的才能,也痛恨张红旗带给他的伤害,所以一朝权力在手,就疯狂展开复仇,其行为近乎变态。当然也可以说他是在“反抗”,但这种反抗暴露出一种“暴民意识”。鲁迅先生曾指出,中国历史上存在两种国民精神谱系,即顺民意识和暴民意识。顺民意识就是缺乏独立人格,习惯于膜拜与顺从;暴民意识则是在个人私利这一“崇高而又自私”心理机制驱动下的复仇。而且“暴民意识”往往将仇恨疯狂指向弱者,这不仅是暴力的罪恶,更是观念和人格的罪恶。在这部小说所展示的社会结构中,打虎队员们其实都属于弱者。刘丰收折磨张红旗,从行为上看属于暴民,但在精神上他迷信“红头盔”(权力的象征),又是不折不扣的顺民。复仇行为的暴民意识与思想观念的顺民意识产生剧烈冲突,使得反抗这种行为被异化,自然也导致了人的异化。当然,导致刘丰收悲剧的原因还有他的执念。积极的执念会成为一种力量,使人焕发活力,走向成功,而消极的执念则会将人导向偏执,甚至陷入万劫不复。刘丰收的执念既源于他对自己意外体验到权力而产生的快感的迷恋,也源自林小莉对他的控制。在这个控制过程中,除了亲情(养家糊口、儿子的工作),性成为最重要的工具。林小莉不断让他服用壮阳药物,使他焕发出无穷无尽的力量,并由此确认自己是个男人和“英雄”。当刘丰收屈从于妻子的意志时,他的身体已在权力意志的压抑下丧失了基本尊严,沦为被规训、被驯服的“物”。作为主体的他越来越强烈地感受到与自身的分离和撕裂,这就使得他异化为“非人”——变成老虎成为必然。这部小说的高明之处就在于,清晰而艺术化地揭示了这种逻辑性。

在小说中,张红旗首先是作为刘丰收的对立面出现,两人构成一对矛盾冲突,增强了小说的戏剧性。其次,他还是刘丰收的镜像。张红旗性格倔强,一心要找到老虎,实现抢班夺权。他迷恋权力,身上同样兼具暴民意识与顺民意识,只是因为他在权力结构中居于弱势,没有机会施“恶”而已。两人都迷信拥有权力可以摆脱人生困境,可是他们最后都发现,人生的困境恰恰又是因为权力所导致。这就形成吊诡,凸显了人生的荒诞。尤有意味的是,刘丰收被谎言塑造为“英雄”,张红旗也因演武松而将自己幻化成“英雄”。两个“英雄”最后都变成了自己的对立面——一个幻化成老虎,一个扮演老虎——彻底消解了自己的“反抗”。这不仅是对虚假“英雄”的解构,更是对人性畸变的反讽——在很多时候,人类难道不是在走向自己所追求目标的反面吗?通过这两个人物,小说深刻地揭示了人类无法逃离的存在之困。

有学者说,刘丰收、张红旗身上有阿Q的影子,这是极为深刻的见解。他们都是生活在社会底层的“可怜人”,都是自己所处时代中的弱者和失败者。与阿Q一样,刘丰收和张红旗也有“精神胜利法”,但是他们又与阿Q不尽相同。阿Q想反抗,稀里糊涂地喊“革命”,所以鲁迅先生“哀其不幸,怒其不争”。刘丰收和张红旗都是倔强的“反抗者”,而且有明确的反抗方式。刘丰收绝不屈服,哪怕化身为虎,也要坚持“打老虎”到底。张红旗更像打不死的小强,腿折了还要继续演武松打虎,他哪里是在“打老虎”,分明是在打刘丰收,反抗他所代表的“权力”。尽管刘丰收、张红旗与阿Q生活的历史环境完全不同,但是他们面临的人生困境是相似的,那就是不得不与自己的命运相抗争。所以,他们既是扎根于自己所属特定时代的典型人物,又超越了具体的时代情境,而成为负载人类悲剧性命运的象征。在镇虎山这个异托邦里,所有的挣扎和反抗都显得无力,他们身上笼罩着虚无主义的迷雾。但是我们同样也看到,刘丰收也好,张红旗也罢,就像西西弗神话一样,他们永不屈服的姿态,在“反抗——失败——反抗”的循环中爆发的力量,同样焕发出刺破存在迷雾的夺目光芒。也许正是在这个意义上,李修文说:“我就下定决心走这样一条道路,即经由鲁迅先生的改造,我们中国人的精神行进在一个通往现代性的历程之中。”

从小说的两个主要人物身上,可以看到作家一贯秉持的弱者立场。“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”(鲁迅),尤其是那些处在社会边缘的、容易被忽略的弱者。正是在对弱者的关怀中,我们看到时代进步所需要付出的代价,也看到个体牺牲对于时代进步的贡献。在这个意义上,每个普通人都在书写自己波澜壮阔的生命史诗。刘丰收、张红旗、林小莉们,莫不如是。

3

《猛虎下山》更像一则寓言。它的细部充盈着浓烈的烟火气息,显得真实可感,但在整体上荒诞不经,充满了象征性。它很容易让人联想起卡夫卡的《变形记》,人变虎与人变虫,的确有异曲同工之妙。但是,李修文讲述的却是一个地道的中国故事。

从故事的叙述来看,这部小说使用了典型的“中国腔调”。譬如刘丰收以第一人称讲述故事,“要我说,还是暂且按下山上的老虎不表,先说厂子里的另一只老虎吧”,这是对传统说书人语气的模仿;“菩萨们啊,你们说”,这是中国式心理在话语上的投射;“满山的狐狸野猪猫头鹰啊,你们都是的爹,我是你们的儿子,不,孙子”,这是对中国民间话语的戏仿。像这样的“腔调”,也回荡在李修文的诸多散文中。“腔调”是由文化积淀生发而出,是形式与内容的融合。于李修文而言,早已成为一种话语自觉,也成为他的中国故事的一种鲜明标示。

从故事的内核来看,小说采用了“人变兽”模式。“人变兽”的志怪模式在中国文学中有源远流长的传统,像杜鹃啼血的典故、梁山伯化蝶的传说,还有《搜神记》《太平广记》《聊斋志异》中都存在大量类似的故事。这种故事模式既与人们对自身与世界的认识有关——对超能力的渴望,也是一种美学想象——对超越性的追求。李修文曾在一次演讲中说,《猛虎下山》受到日本作家中岛敦的《山月记》启发,而《山月记》改编自唐宋传奇中的一个“人变虎”的故事。这正好确证了小说的构思受到中国传统文学的影响。中国古代“人虎易形”的故事数量众多,大体可以分为“虎变人”和“人变虎”两种类型。其中“人变虎”类型,从变化的原因来看又可以分为四种,即老而化虎、因病化虎、作恶化虎、复仇化虎。《猛虎下山》继承了“变”的模式,但是其原因却不同于传统——刘丰收是因“执念”而化虎,具有更多的精神性因素。小说对刘丰收化虎的过程有着细致描写,强调了“身体”是如何被异化的过程。人类对于身体的认知,直接反映了对于世界的理解。可以这么说,刘丰收成了在“时空交错而形成的权力网络中被驯顺的‘符号’”(福柯)。如果联系中国西南民间流传着许多用虎皮裹住人的尸体,人就能变成老虎复生的传说故事来考察,我们会发现,刘丰收身体的异化在某种意义上又象征着新生——摆脱了权力结构的束缚。因此,这个悲剧性结局内含着“反抗”成功的意思。通过“凝视”刘丰收化虎,李修文找到了一条以身体为出发点的微观权力学以及探寻生存美学的路径,由此,镇虎山上的这只老虎成为人类的“老虎”,这个中国故事也就被转喻成了人类故事。

小说中的一些细节描写,也折射着中国文化心理。譬如作品中多次写到刘丰收与林小莉扭曲的性事,看似淋漓尽致,其实别有用心。他们的每一次“肉搏”,都是以设法挫折读者对于性活动的热烈反应为目的,最后给人“杀风景”的感觉。这种刻意把性与痛苦糅合在一起的写法充满了荒诞感,让人联想起《金瓶梅》中兰陵笑笑生用幽默的笔法书写西门庆的性行为的传统。这样的笔法颇具黑色幽默色彩,是对异化人性的有力反讽。

毫无疑问,《猛虎下山》是一个令人耳目一新的文本,给人带来酷烈的阅读震撼。它追求强烈的情感,好用酷烈的画面,善用象征和隐喻,还运用了梦幻和怪诞的手法,故事情节充满神奇性,具有表现主义的风格。但是,它的荒诞框架下的细节真实完全可以与经典现实主义文学相媲美。这不由引发我们思考一系列问题:作家究竟该以怎样的方式处理现实?现实是否就等同于生活?很多人在书写日常生活时,常常误以为自己在书写现实,却不知在很大程度上其实是在描摹“现实感”,而远离了真正的现实。混同生活与现实的关系,不仅遮蔽了对于存在的“凝视”,也暴露了作家想象力的退化。卢卡奇曾指出导致这种危机的实质是,作家“仍然停留在他们的直觉上,而不去发掘本质,也就是说,不去发掘他们的经历同社会现实生活之间的真正联系,发掘被掩盖了的引起这些经历的客观原因,以及把这些经历同社会客观现实联系起来的媒介”。而要“发掘本质”,需要具备想象生活的强大能力,因为“强劲的想象产生现实”(蒙田),还需要以一种总体性的思维去穿透生活,抵达终极。正是在这个意义上,《猛虎下山》强烈冲击着我们固有的思维方式,为我们处理生活与现实的关系,提供了新的可以借鉴的样本。

编辑/王静