2005年的秋天,我重新走进校园,开始了硕士研究生的生活。工作九年,离开当时正如日中天的某央企,我很珍惜这来之不易的学习机会。有人问我:“什么时候开始爱上学习?”我认真思考后回答:“工作以后。”

工作以后,不一定知道自己热爱的是什么,但却清楚地知道自己厌恶的是什么。如果“上班的心情如上坟”,如果“感觉自己被掏空”,那么,“厌恶”也可以成为“学习改变命运”的强大动力。

回学校后,我开始像海绵一样,疯狂地吸收各种知识,试着找出自己的所爱。那时,我白天上各种专业课,晚上去上选修课或是听讲座,业余时间看各种书。没有目的,全凭兴趣。也是在那时,我选修了“中国青铜器”,一点点爱上了文物。

硕士毕业后,我继续读博。因为是在清华大学,所以有了更多的机会,发展自己的爱好:我去北大考古系听课,在清华美院学习陶瓷、佛教造像等,周末去北京的各个博物馆参观。

还记得马未都的观复博物馆在一个很远的地方,要坐很久的地铁前往。一个收费的私立博物馆,却对有教师证的人免费,这在全国的旅游文化景点都不多见,忽然间就有点受宠若惊。马先生用这样的方式,表达对教育的尊重,让我肃然起敬。

假期一个人背着包在全国各地看博物馆。2009年的夏天,大同的云冈石窟正在维修,尘土飞扬,景点正常开放,门票减半。我心下窃喜,顶着漫天黄沙,一路小跑冲入窟内。在佛像前久久地凝视,看光影变幻,心生感动。

再后来,我在复旦大学做社会学博士后,近水楼台地去复旦大学文博系学习。文博系在古老的相辉堂旁边的小楼举办讲座,讲厅古朴典雅,木制的椅子、雕花的长桌,感觉穿越回了西园雅集的时代。我每场不落地坐在第一排听讲,以至于文博系的学生都以为我是他们专业的老师,而文博系的老师则问我是他们系哪个导师的学生。

这么多年,文博都只是我的业余爱好。我是一个社会学者,也是一个专业的传播人。大家都说“如果你想毁掉一个爱好,就把它变成你的职业”,所幸,文博不是我的职业,我依然爱它。

因为热爱,我投入了巨大的时间和精力。每年都要自费看上百场博物馆展览,全国各地飞。还清楚地记得,在江西省多地连续看展、拍照,最后手腕累伤了。在江西省博物馆,贴着膏药继续看展、拍照,朋友为我留下一张贴着膏药的手的特写。至今,我的两个手机里还留存有十余万张资料图片。

回来整理笔记、查资料、看论文,做线上线下的《走进博物馆》系列公益讲座。这一做,就是六年,也留下了一百多本手写的笔记和二百多场讲座。

不管别人怎样夸赞“学霸”“别人家的孩子”,我清楚地知道我并没有什么“天纵之才”,无非把别人啃骨头的时间用来啃书罢了。我是一个笨人,下的都是笨功夫。那些深夜苦读、埋首记录的安静时光,成为我内心的底气。“人生没有白走的路,每一步都算。”

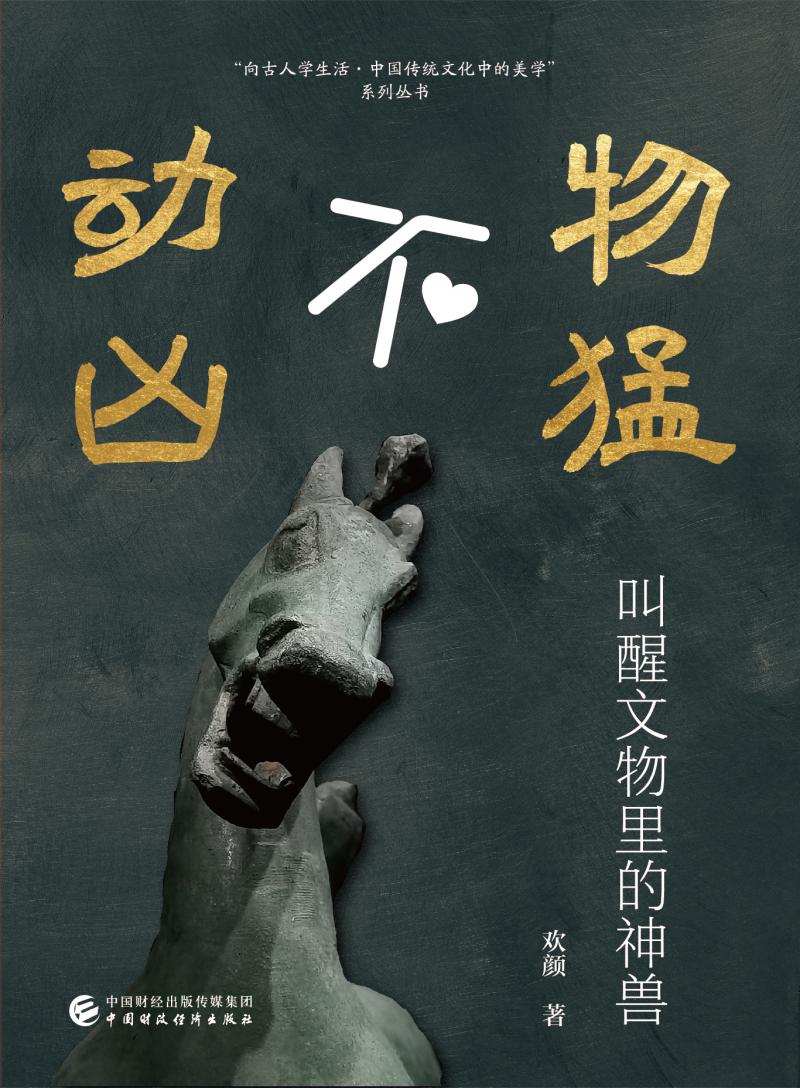

偶尔,我会把与文物有关的内容写成文章在我的公众号“云起花开”上发表。因为这样的机缘,被朋友和编辑发现。与编辑相谈甚欢,于是起心动念,写了这本《动物不凶猛:叫醒文物里的神兽》。

2022年暑假,我做了一场西北石窟艺术之旅。半个月的行程,结果第三天就在敦煌洞窟里冻病了。精心策划的旅程,没舍得放弃,发着烧、带着病完成了全程。回来后久咳不愈,也正好有了一块完整的时间,用一个月左右,把初稿写完。

写作的过程,充满了激情,我喜欢这样信马由缰、汪洋恣意的书写。看过的展览、拍过的十余万张图片,它们在我脑中飞转。想到一个有趣的动物文物,有了创作的冲动,我就把它的图片找出来,对着它,一通输出。

看到北燕冯素弗墓出土的虎子,想到曾经的“百兽之王”居然成了尿壶,那巨大的反差与张力,让我忍不住提笔写下《羞煞虎也》;看到成化斗彩鸡缸杯,生动的鸡与帝妃之间难以琢磨的爱情,爱有很多种,却不可说,不可说,于是有了《鸡缸杯里的历史风云》;看到西周时期燕国青铜鬲上的大象,为古代工匠的创意与匠心折服,就想问一句《象:这么烔烔有神的大眼睛,瞪你咋啦?》……

书写得很快,慢的是这近二十年的积累。这本书,是热爱结的果,它很纯粹,也很热烈,像一坛老酒,有岁月的浓郁。

我是一个文艺女青年,书写,是我们那个时代特有的浪漫。在文博领域浸濡了近二十年后,我更加知道读者的“痛点”在哪里,也坚定了我以跨学科的身份,用生动有趣的文字,把考古的知识、历史的典故、个人的感悟表达出来。

我不是文物专家,只是一个文化学者,一个研究者、思考者、传播者、跨越壁垒者,用我的所长,在读者与专家之间架起一座“桥”,让更多的人,看到“桥”那边的风景。

《动物不凶猛:叫醒文物里的神兽》就是我送你的“桥”。“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”愿每一个跨上“桥”的读者,都能看到历史深处的风景,也能“装饰了别人的梦”。