《砚边艺絮》,韩天衡著,文汇出版社2024年1月版

老来缅怀师尊,往事如朝花夕拾,有些记忆虽已遥远,但自有一种历久弥新的芬芳,还兼有一层裹挟着古苍包浆的亮丽。

我与李可染先生最早的“接触”始自一篇笔记。1964年,东海舰队的一位战友,是一位画家,曾到中央美院进修,听过李可染先生讲课并做有笔记。我就向他借来阅读。笔记的内容是谈绘画,其中记有李可染先生的两句话——其实是两个比喻——给我留下深刻印象。第一个比喻是,搞艺术的人对待艺术,一定要像“狮子搏象”,让我懂得,对每个从事艺术的人而言,艺术都是穷其一生努力的大事业,投身艺术就是进入“与虎谋皮”的搏斗场。第二个比喻是,搞艺术不能“撇油花”,一锅大汤,油花浮在表面,真材实料往往都沉淀在下面,所以不能只是以撇点表面的油花而满足。前者是说一个人要有以弱搏强、向死求生的顽强刚烈的拼搏精神,才能有所成就,赢得战果;后者告诫我们不管学什么,不能浅尝辄止,浮于表象,要知道最美的景色都在白云生处,在蓝海幽处,务必沉潜,再沉潜。战友记下的李可染先生的这篇课堂笔记给予我太多启发,对我一生都有非常大的影响。当时我还恭敬地抄录了一份,如今,抄件不知去向,而要义却一直镌刻在我的心里。

我跟李可染先生初识是在1978年。当时我的老师谢稚柳以及陆俨少先生、可染老都应邀在外交部的台基厂招待所作画,那是北京中心城区一个非常高雅、静谧的场所。这是我与可染老的第一次见面,长我三十三岁的可染老给我的印象是体格魁梧、壮伟、敦实,一如其画。而他的谈吐平和且温馨,全无“大师”的威严和世故。作为后生的我,与他的交谈也就少了仰视和顾忌。寒暄以后,李可染先生就提出让我为他刻印,印石没有当场给我,而是后来托人捎来上海的,都是青田石,石质也蛮好的,刻起来得心应手。我给可染老前后刻过四五批的印章,有二十多方。在每一枚要刻的印章的边侧,他都用宣纸裁成小方块,然后端正地以毛笔小楷写上要刻的印文,粘在印石上,以防石头搞错、文字刻错,很郑重其事。见微知著,知道了他是一位非常严谨、处事缜密、一丝不苟的艺术家。若干年后,我在抽屉里还搜找出一些豆腐干大小的方块小纸墨迹,我把它们粘在一张大宣纸上,写上题记,送给了儿子,这也是一件很有趣的记录。

李可染(作者为李可染先生刻制)

我给可染老刻的第一批印,其中有他自撰的名句“可贵者胆”“所要者魂”等。随即就收到了他写来的信,是寄到上海中国画院的。可染老亲笔的信封,信是用蝇头小字写的。信中称:“寄印章钤样三方,极佳。圆厚生动,结构不凡,将为拙画增加胜色,实不胜欣喜,感谢之至”“我因见此佳作,另生无餍要求,拟请再赐刻三印。”对可染老的肯定,我深感有知遇之恩。他前后写过三封蝇头小字的信给我,你想,这要耗费他多少宝贵的时间和精力?我曾看过他女儿写的一篇文章,提到她父亲是不给别人写信的。看了那篇文章后,我更加感到李可染先生写给我的这三封小字的信是何等珍贵。

因为可染老对我印的赏识,每次到北京和他见面都感到非常亲切,处于一种没有距离、隔膜和代沟的忘年交状态。他对我这个后生不端长辈的架子,而我对他在敬重之余,更是谈吐随性、毫无拘束。记得有一次去北京看望可染老,他拿出三方印石对我讲:“天衡啊,有三方印要请你刻。”“别带回去,就在这里刻好了。”我那时候年轻,三十多岁,我的刻刀——“三寸铁”是随身走天涯的。想来非常有趣的是,那时候坐飞机坐火车都没有安检,刻刀放在口袋里也没人查。其实,规矩是人定的,是因社会环境而设置的。我曾经听老辈讲,在20世纪三四十年代,坐飞机者还获送一柄瑞士小刀。现在我们都知道乘飞机要禁烟,而在六七十年代,每个飞机乘客都可以分发到一包“中华”牌香烟。所谓此一时彼一时,时代在变,规章也在变。我那把刻刀不离身,不为防身,是为了就地“服务”。不论跑到哪里,经常有师友对我说:“啊呀天衡,刻方印!”有些时候缺椅少凳,就站着刻,对方立等可取。我年轻的时候刻印,构思、创作不写稿子,印石涂墨拿起刀就刻,就如在纸上写字一般,无非是把篆字反刻而已。可染老可能听别人说起过,所以跟我讲别带回去刻了,于是我有幸在可染老的画案上,刻了两方白文“可染”和一方朱文“李”,我注意到可染先生晚年的画上多钤用这两方“可染”。三方印刻完也就大约十分钟。可染老和师母都饶有兴致地看着我奏刀。刻毕,师母惊讶地说:“天衡,你刻印这样快的呀!”此时不知深浅的我,对着师母说:“师母,别看我刻得那么快,我刻印的时候,刀端始终有阻力在,既要爽,又要涩,有阻力的线条才能有张力、有厚度。”那时候少不更事,话多,加之蒙可染老一贯的宽容和厚爱,所以说话少了分寸。我又转而对着可染老讲:“打个比方,把一根缆绳搁在球场上,它只是一根没生命无活力的线条。但当两支队伍拔河,相反的两股力量都在拉这根缆绳的时候,这根线条就倏地充满了一种对垒搏击的神奇力量。刻印就需要这样的线条。”年轻气躁、学不会笨的我又接着胡侃:“再比如我们爬山,远观山间有一条长长的瀑布,如果水流直贯而下,中间一无阻碍,看上去就好似一条天际间飘浮的白练。如果瀑布中间有几块嶙峋凸出的岩石,倾泻而下的水流撞击到岩石就会高高跃起,继而奔涌急下,就更能给人一种震撼的力感。阻力往往赋予线条以鲜活、激越的生命。”说完这些,我立马后悔,这不是在关公面前耍大刀吗?就在我自责浅薄幼稚的当口,可染先生却说:“天衡啊,你说得好,我们俩可是‘英雄所见略同’啊!”这句话让我忐忑的心绪一下子平缓了下来,同时有些惊讶于他脱口而出的“英雄所见略同”。就我所知,可染老一生唯与艺术对弈争胜,而为人处世始终低调谦逊。在他的言语词典里,似乎是找不到这稍显自诩的表白的呀。

在师辈的国画家里,一辈子创作量最少的当数李可染先生。据统计,他一生所作就一千多幅,或有繁有简,那点画都是九九金的成色。可见他对待艺术的虔诚,在创作上绝不应酬,绝不草率。记得陆俨少先生和许多画家在台基厂为外交部搞创作时,陆先生画了一张《两寺松桧图》手卷留赠给我。“两寺”是指潭柘寺和戒台寺,潭柘寺有近两千年的历史,谚称:“先有潭柘寺,后有北京城。”它也是乾隆帝的一座皇家寺院,乾隆每年都会去礼佛。我把画拿给李可染先生过目,称赞陆俨少先生这幅《两寺松桧图》是精品,可染老也说:“画得好极了!”我就恳请他为我书写引首。过了几天,我再去拜见可染老,他取出写好的两张,要我自己挑一张喜欢的。我把挑好的一张拿去给陆俨少先生看了,陆先生说:“这字写得好,厚重遒劲,力能扛鼎。”他听说我是从两张里挑的一张,就去向可染老要来了另一张引首,又画了一幅《两寺松桧图》自存。去年,我在一个大拍卖行出的图录里,看到了第三张李可染先生写的“两寺松桧图”五字真迹,说明我请李可染先生写的引首,他至少写了三张。可染老这样的大家,对自己的作品却还这样挑剔严苛,实在是罕见的。

李可染画作

有些年,每次有认识的人去北京,我都拜托人家把刻好的三四方印章带给可染老;如果自己去北京,就送上门去,可染老都非常开心,拿着石头反复盘看,还总会讲一些鼓励我的话。因为李可染先生平素少接待人,可说是当代版的“闭门即是深山”,所以我去他寓所,从没见过访客,爷儿俩可以很淡定地闲聊,但总又感到相处时间短促,时间过得飞快。记得1980年去看望可染先生,闲聊时他问我:“天衡啊,你对齐(白石)老师的作品怎么看?”我说:“对齐老师的画,我佩服得五体投地,字也写得极好。他画上的诗,特别是画上的跋语,多有一种无古无今、出自肺腑的别致和清新,我也很喜欢。”并举了些例子加以说明,“但是对齐老师的印章,我有几点批评。”听了我这句话,可染老师颇有些惊讶。是的,1949年后,齐白石在艺坛的地位可以说像个圣人。“文革”后,1978年、1979年那两年强调解放思想,当时我写过一篇近万字的文章《不可无一,不可有二——论五百年篆刻流派艺术的出新》,剖析品评了流派印章从明清到民国的几十位颇有建树的篆刻家。其中对齐白石先生的印章,在肯定他风格创新、自成一家的同时,也提出了三点批评。可染老听了以后,睁大眼睛看了我蛮久,我心里有些紧张。宋人陆放翁尝言,“微瑕须细评”,但我却有些孟浪,忘了另一句“有得忌轻出”。我暗暗想,也许这次要为自己的狂狷浅浮“埋单”了。然而,出乎意料,可染老却依然宽厚地自语:“哎,齐老师还是了不起。齐老师画画写字非常严谨,不知道的人以为齐老的画是随意涂几笔,实际上并不是。”又说,“现在大家都在讲写意、大写意,应该在写意前面加两个字——‘精心’,要叫‘精心写意’。齐老师天分高,他有一种别人所缺乏的特殊的绘画感。”接着他向我揭示了一个我此前闻所未闻的秘密,齐老师画画写字的精心到了不可思议的程度。可染老说:“齐老师写字,旁边都放着一杆木尺。比如写一张幅条,如一行六七个字,他写两三个字就要停下来,拿木尺量量距离,思考完后,往下继续写两个字,再量一量……”我听了感到很新奇。这正印证了可染先生讲的,写意前面要加两个字——“精心”。可染先生讲的写意,不是一般人所谓的蘸点味道就够了,而是要真正把形而上的意念、意趣、意境凸显出来,让人感受、体验到。

也就是在这次傍晚辞别时,可染老送我到门口,停下脚步,很郑重而缓慢地说:“天衡啊,送你一句话,‘天才不可仗恃’。”辞别“师牛堂”,一路上我大脑里想着的尽是这沉甸甸的六个字。我思忖:自己是一个在艺术上力求独立思考、敢想敢闯敢质疑的人,但有时也自省,知道自己是个有点小聪明而无大智慧的庸人。宽厚的可染老说“天才”,显然是贬义作褒义的委婉表述,犹如递我一剂苦而涩的猛药、良药,而外裹了一层糖衣,让你不觉得苦涩,咽得下去而已。“不可仗恃”,才是赠言的要义,老人家殷切地告诫我,在盛年要戒骄戒躁,戒除虚荣和浅浮,不“撇油花”,应如“狮子搏象”般地踏实勇猛,倾全力健康地在今后攻艺的长路上行进。我感受到可染老的舐犊之情和良苦用心。这六字赠言,四十年来,一直在拷问我,鞭策我,指引我,改变着我,成了我一生奉行的攻艺乃至做人的箴言。可染老书画创作时善用“金刚手段”,和在告诫我时衷恳的“菩萨心肠”,显示出了长者的风范。对于幼稚的我而言,无论是攻艺还是做人,他都是我终身受益和敬仰的良师、诤师。

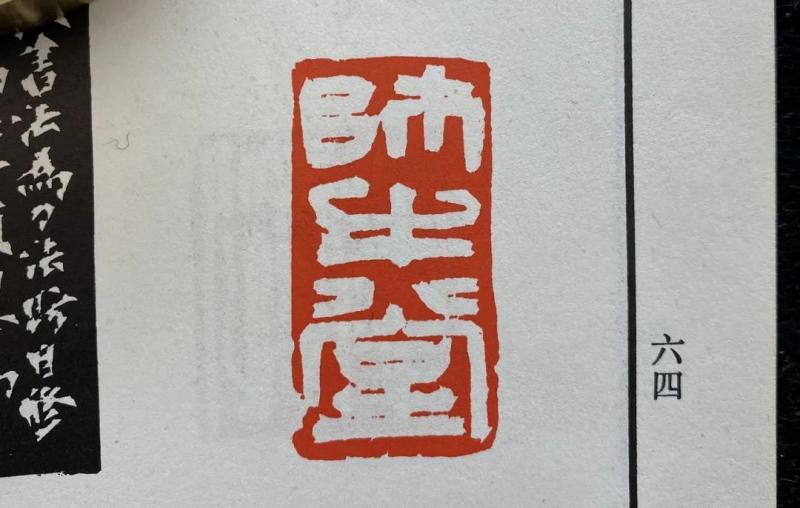

师牛堂(作者刻制)

可染老画画写字,他的线条一定是积点成线的,就像颜鲁公的“屋漏痕”,顿挫有力,浑厚涩重,入木三分。他用这千锤百炼的线条写字作画,所以,他的山水画有前无古人的凝重体积感,诚是铜浇铁铸的江山。我记得有一次陆俨少先生考我:“我与李老的画,你怎么看?”我跟陆先生打了个比方:“陆先生,你是重量级的世界摔跤冠军,李可染先生则是重量级的世界举重冠军,两位的画都厚重,都有力量,都有威势,但是你的力量多体现在流动之际,而李先生的力量多体现在凝固之中,各得其妙。”陆先生听了居然首肯。

记得有一次我去拜谒李可染先生,他从柜子里拿出八张山水画,都是四尺三裁的。因为画室小,就铺在地上,每张画都一样的雄遒,却有别样的情趣。我一张一张地谈了自己的读画心得,也得到了可染老的认可。读完以后,我就主动从地上把那八张画整理好,交给可染老,他又放回到橱柜里去。我回到上海,应野平先生问我,这次在北京碰到谁了,我告诉他去拜见了可染老,他拿了八张山水画让我欣赏,笔笔精妙,惊心动魄。应先生说:“哎呀,天衡呀,他从不会主动拿画给别人看的,他是要让你挑一张的!”我这才恍然大悟,是我没能体会到可染老的一番美意呀!其实,我跟可染老交往十多年,在艺术、精神层面他给我的赏赐很多很多。能得到可染老一幅画,于我固然是一份纪念,但他在精神上赋予我的财富,特别是他对我谆谆告诫的六字赠言,何止是赠一幅画的价值。说遗憾吗?不,这件事对我而言是遗而无憾的。

在和可染老的交往中,还有件事给我留下了特别深刻的印象。1987年盛夏去北京,电话打不通。我于是顶着炎炎烈日,汗流浃背地到他三里河的寓所。敲门过后,阿姨出来一挥手,说可染老不在家。我就请阿姨帮我递一张名片,说是送印章来的。过了片刻,可染老亲自来开门,他拉着我的手一路到他的画室。那天他家里没开空调,他老人家就一直双手握着我的右手说:“天衡啊,惦记你啊,这几年看到你很有成绩,我都为你高兴!”又大声地喊着师母:“佩珠啊,天衡来了!赶快开西瓜!”其间依旧紧紧握着我的手,手掌里满是汗,汗的交融、手的交融,诚是心的交融!从可染老不经意的动作中,我深深感受到他作为一个淳朴的师辈对我的真挚深情。我问起可染老家里的电话怎么打不通,他抱歉地说:“天衡啊,对不起,忘了告诉你了,每天的电话干扰太多,都接得烦了,所以我就请电话局把电话更换了一个号码。”说着就把新号码抄到了我小小的通讯录上。

李可染致作者函

1986年可染先生在中国美术馆开个展,他用一个大而考究的中式信封,特地托人将请柬送到上海中国画院的传达室。林曦明画师正巧看到,取来递给我:“天衡啊,可染老在北京开画展,特别写了一个请柬邀请你,信封上用毛笔字写了你的大名,这信封珍贵啊,你要收好了!”可染老就是这么一个真诚质朴的人。三年后,可染老不幸仙逝。后来,邹佩珠师母来我画院,对我说:“可染生前一直很器重你,他走了以后,现在要成立李可染艺术基金会,天衡啊,想请你来当基金会的理事。”师母的盛情相邀,让我觉得是意外地被赏赐了一枚勋章。