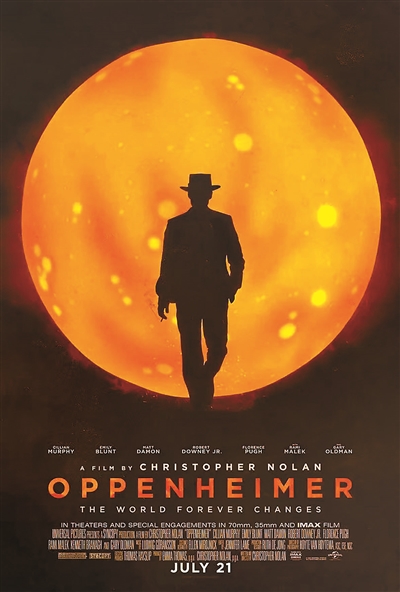

盘点2023年的重磅电影,诺兰导演的《奥本海默》必然榜上有名,对于执导这部电影,诺兰曾感谢《奥本海默传:美国“原子弹之父”的胜利与悲剧》一书的作者:“正是这样一座不可思议的宝藏,让我得以动手创作一部第一人称视角的剧本,从奥本海默的角度来讲述这个故事。这正是凯·伯德和马丁·舍温的这部传记给我的启发,让我不仅对奥本海默感同身受,还能窥见他头脑中的所思所想。”他盛赞《奥本海默传》“全面翔实,巨细无遗”,在电影拍摄前还专门找到作者凯·伯德,给他看了自己的剧本。

《奥本海默传:美国“原子弹之父”的胜利与悲剧》是关于奥本海默最完整的一部传记,写作时间长达25年,作者凯·伯德和马丁·舍温采访了奥本海默的近百名密友、亲人和同事,参考了超5万份文献记录。该书一经出版即大受欢迎,并获得2006年普利策奖。

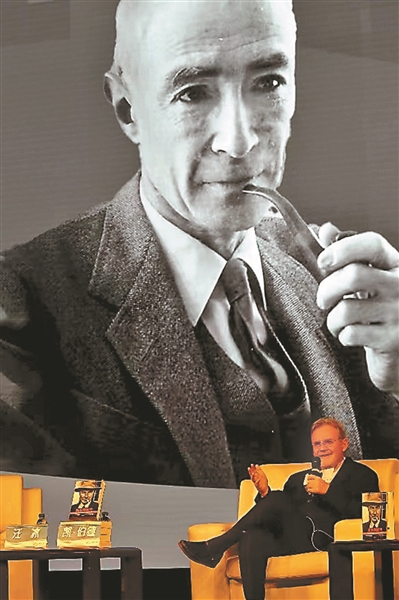

日前,凯·伯德来到上海,与《奥本海默传》中文版译者、北京大学精神卫生学博士汪冰,以及《奥本海默传》审校、中国科学院自然科学史研究所研究员方在庆,就“从传记到电影:我们为什么要读奥本海默”展开精彩对谈,探讨传记与电影背后真实的奥本海默。

凯·伯德看了六遍电影 称赞电影捕捉了奥本海默的个性

凯·伯德是纽约市纽约大学研究生中心莱昂·利维传记中心主任,专注于广岛和长崎原子弹爆炸、美国-中东政治关系和政治人物传记的研究与写作,曾获得古根海姆基金会、洛克菲勒基金会和美国艺术与科学院等多家机构的研究奖金。

马丁·舍温是历史学家、美国塔夫茨大学英美历史学教授,多次获得普利策奖。他的学术研究集中在核武器和核扩散的历史,著有《被破坏的世界:广岛及其遗产》。该书被美国历史学会授予美国历史图书奖。他还担任过多部与原子弹有关的纪录影片的学术顾问。很遗憾,马丁·舍温在2021年10月逝世。

凯·伯德为老友马丁·舍温没能看到电影《奥本海默》而惋惜,“很不幸,在知道诺兰要拍这部电影的两周后,他就去世了。”

对于电影《奥本海默》,凯·伯德一直相当支持,除了去片场探班外,他透露自己看了六遍电影,而每一遍看,他都会看到以前错过的东西,“这是一部非常复杂的、细致入微的电影,它非常忠实于原著,非常忠实于历史。”

回忆第一次看《奥本海默》,凯·伯德说克里斯托弗·诺兰邀请他飞到加利福尼亚,“第二天早上10点,他陪我走进一家IMAX影院,偌大的影院里一个人也没有。他陪我走到他认为最完美的座位,就在中间,然后他退到过道尽头的一边,给我一点隐私。电影让我很感动,因为我能认出那些出自书中的整句对白。它让我想起了马丁·舍温和我写这本书的那些年,我一直在想,如果马丁在这里,他会怎么想?”

看完电影后,感动的凯·伯德站起来,隔着过道向诺兰致意,“后来,我给了他一个大大的拥抱,并在他耳边低语‘这太棒了’,然后我转向他的妻子艾玛·托马斯,她也是诺兰的制片人。我说:‘你知道大多数作者认为书总是比电影更好。但我担心的是,人们看了这部令人惊叹的电影,会认为电影比书更好。’诺兰笑着说:‘不,不,我相信这不是真的。’”

相比于电影三个小时的容量,传记全景式地介绍了奥本海默从年轻时期到他衰老之后的人生,比电影蕴含了更多的信息。

对此,凯·伯德认为书和电影是两种不同的媒介,在书中能有更多的空间和时间来讲述更复杂的、细致入微的故事。例如,电影没有对奥本海默童年的优越生活、他在纽约市长大、他的父母非常富有等背景进行任何描述。而且,电影没有描述他的教育情况和他作为一个年轻人的成长历程。但是,凯·伯德称赞电影捕捉了奥本海默的个性,“我很高兴它讲述了奥本海默的个人生活,以及他在洛斯阿拉莫斯对科学项目(曼哈顿计划)的领导。最重要的是,讲述了他的人生跌入低谷的故事。”

凯·伯德认为奥本海默最为重要的人生故事,是在1945年,他成了名人,成了美国英雄,但在9年后,他突然被送到一个秘密的安全听证会上受审,被羞辱,在政治上被摧毁。“我认为电影刻画的这个故事是非常重要的。这部电影在忠实于原著的同时,又把书变成了其他东西,艺术性地变成了另一种媒介。所以,我认为这是一部很棒的电影,作为传记作家,我很幸运,这本书由克里斯托弗·诺兰改编成了电影。”

认可诺兰的杜撰 奥本海默与爱因斯坦之间的对话

电影中的开始和结束,都有阿尔伯特·爱因斯坦与奥本海默对话的场景,但这些对话并无历史记载,对于诺兰在电影中呈现的奥本海默和爱因斯坦之间的关系,凯·伯德表示,诺兰作为电影制作人,不可能知道这两个人在私人谈话中说了什么,但他明白诺兰这样拍摄的原因。

第一个原因,就是诺兰试图描述奥本海默与爱因斯坦这位世界闻名的物理学家之间的关系,“这是一次带着读者进入奥本海默的世界的尝试。电影中,奥本海默在普林斯顿高等研究院,他是爱因斯坦的上司。事实上,爱因斯坦没有上司,他从20世纪30年代初就是研究所的终身研究员。奥本海默和爱因斯坦都是物理学家,他们是朋友,他们互相尊重。”

在凯·伯德看来,奥本海默和爱因斯坦在真实的生活中,也许会有影片中开头和结尾的那种对话,“但这是设想出来的,并不是来自书中。诺兰此举试图说明奥本海默关于制造核弹的想法、关于他自己是否制造了最终会毁灭世界的东西的担忧。诺兰杜撰了爱因斯坦和奥本海默之间的对话,但我很赞同诺兰所做的。这是一个想象中的对话,但它不是不可能的。”

此外,电影中的确有一段两人的对话是真实发生的,凯·伯德透露这段对话出自传记——奥本海默在1954年告诉爱因斯坦,“我将离开一个月。我必须去华盛顿参加安全听证会,这将是困难的。”爱因斯坦回答说:“我不明白罗伯特,你为什么要接受指控?先生,你可以说不,然后可以走开。”奥本海默解释说:“不,不,你不明白。我需要这样做,我需要有一个安全许可,这样我就可以在核武器问题上影响将军们、总统和政治家们,并为他们提供建议。”爱因斯坦看着奥本海默离开,并转向秘书,用意第绪语说:“傻瓜。”

这个“傻瓜”,凯·伯德认为是爱因斯坦以友好的方式,非常准确地形容了奥本海默在政治上的天真。奥本海默认为他可以在安全听证会上为自己辩护,爱因斯坦则预料到听证会不会对奥本海默有利,奥本海默应该走开。但这个时候,奥本海默珍视他的名人地位。他喜欢拥有接触华盛顿权势圈的通道,他不想放弃。

影片中,奥本海默表达了他对原子弹发展的担忧,凯·伯德喜欢这场戏,“奥本海默担心原子弹会被用于世界大战,最终的恶果是把人类文明从地球表面抹去。这正是诺兰想在电影中传达的一条重要信息,所以我认为每部电影都需要一点文学性,而这部电影是以一种富有想象力的方式完成的,我认为这些改编是非常合理的。”

读到他人的人生 从而治愈了自己的人生

在凯·伯德看来,奥本海默是一个脆弱的人,但他非常聪明,知道如何拥有力量,如何用内在的力量来克服他面对的困难。

奥本海默是个“富二代”,从小生活非常优越,但是他的人生却也起起伏伏。

《奥本海默传》中文版译者汪冰认为,奥本海默生命中的至暗时刻是对自己双重的质疑:一种是关于我是谁的质疑,另外一种是我适合干什么——“内心不知道我是谁,外在不知道如何应对自己的生活,就会出现一个存在性的危机。”

好在,奥本海默在其成长过程当中,非常好地解决了危机。他发现自己在实验物理上是个失败者,就通过对理论物理的兴趣来克服这一点。他在不到一年的时间里拿到了博士学位,并成为加州大学伯克利分校的物理学教授。起初,他是一个糟糕的老师,不知道如何讲课,笨手笨脚。他说话轻声细语,学生听不清他说话,但最终他学会了如何教学,他变得口才非常好。汪冰认为:“奥本海默能一飞冲天,就是找到了适合自己的路径,或者是找到了他的‘道’。”

至于奥本海默如何走出内心的痛苦,汪冰认为和奥本海默的大量阅读有关。传记中也提到了阅读《追忆似水年华》对奥本海默的心理帮助,“阅读对他来讲非常重要,因为对一个骄傲的知识分子来说,能够通过阅读解脱自己的痛苦,远比求助于他人更重要。”

这也是汪冰非常推崇这本传记的原因,“当你看这本书的时候,你不只是看到了奥本海默,还会看到很多人类共通的情感经历。传记作者的解读,就是他发现一个人的痛苦,其实可能是人类的普遍困境,而通过阅读,增加了我们对自己痛苦的接纳和涵容,说白了就是自洽。我觉得这可能是阅读对我们的一个重要影响,看到他人的人生,从而治愈了自己的人生。”

影片中,施特劳斯是令观众讨厌的“反派”,如果不是他,奥本海默可能没有那么惨。汪冰说自己作为译者,刚开始翻译时对施特劳斯这个人物是非常愤怒的态度,“我们看电影也会发现,他一步步在构陷奥本海默。书里有一个描述,说他长得像猫头鹰一样,外貌非常精明狡猾。”

但是在翻译完全书后,汪冰对施特劳斯的看法有了很大的变化,变得“很复杂”,“我突然发现,如果一个英雄没有敌人,那将不会是一本好看的传记。在施特劳斯和奥本海默紧张的关系,实际上让奥本海默有了一个展现自己全面性格的‘舞台’,有机会展现自己的坚韧、自己的良知、自己的脆弱。所以,当我们读传记时候,你就会发现,人生的横断面有了不一样的意义。我再次推荐大家读这本书,你会发现,很多一时一地的困境,放到人生的长河当中,就有了别样的滋味。”

两年半时间制造出原子弹 靠的是天赋、魅力和能力

凯·伯德认为,能在两年半的时间制造出原子弹,靠的是奥本海默的天赋、魅力和能力。汪冰也表示,让奥本海默成为“曼哈顿计划”的主管,当时所有人觉得这是不可能的事情,所有人都觉得是在开玩笑。“电影当中也有提到,他连个汉堡摊儿都经营不了,如何能经营‘曼哈顿计划’?”但结果,他成了“原子弹之父”。这个转型是如何发生的?一个脆弱的、偏内向的人,是如何掌管了一个上千人的科学计划?

1942年的奥本海默从来没有从事过任何管理工作,除了带过几个研究生。“曼哈顿计划”的领导者格罗夫斯将军是奥本海默的“伯乐”。

格罗夫斯意识到,这个38岁的年轻人,尽管没有获得过诺贝尔奖,却非常聪明,非常有野心。“他有一种其他科学家缺乏的品质——他可以用通俗易懂的语言来谈论制造第一颗原子弹所面临的问题。”

凯·伯德认为奥本海默能做到这点的一个原因,在于他不仅是一个理论物理学家,还喜欢诗歌和法国文学、T·S·艾略特的诗歌和欧内斯特·海明威的小说。他对人类的状况和哲学感兴趣,对印度教的《薄伽梵歌》感兴趣,甚至还自学了梵文。他是一个博学的人,兴趣广泛。所以,他可以和格罗夫斯及其他科学家流畅地沟通他们的专业。而且他理解格罗夫斯非常关心安全问题,并对他们正在努力制造的东西保密。“电影对此也有描述,奥本海默在和将军的第一次会面中,他向将军建议,如果想制造这种可怕的武器,需要让所有从事这项工作的科学家来到一个地方,并能够自由地合作、交谈和争论。保持安全的方法是将他们隔离在某个孤立的地方。奥本海默表示,关于这个地方应该在哪里,他有一个想法,就是洛斯阿拉莫斯,这是一个明智的选择。所有在洛斯阿拉莫斯接受了马丁和我采访的工作人员都说,如果其他人被选中做主管,原子弹固然会在某个时候被制造出来,但将花费更长的时间。”

汪冰也表示,奥本海默的成功在于他能够调动别人最好的一面。“奥本海默用他的人格魅力,让每个人都能展现他们最好的一面。他不贪功,他参与很多工作,但是他让每个人都得到了充分的尊重。”

AI是否会让传记作者没饭吃?这确实是个问题

《奥本海默传》中文版译者汪冰认为,在技术突飞猛进的今天,人工智能、基因编辑可能带来的后续影响,不啻原子弹。他问凯·伯德是否担心有一天AI会让传记作者没有饭吃?

凯·伯德笑说这确实是一个问题,“但我知道AI学习如何成为一个讲故事的人是非常困难的。我们显然正处于另一场改变世界的科学革命的前沿,确切来说,这是另一个历史上的‘奥本海默时刻’,我们应该停下来思考,思考我们正在做的事情的后果。”

就像奥本海默无法阻止原子弹的研究,凯·伯德认为现在也没有人能阻止科学的发展,“我们不能阻止人工智能的发展,但我们可以从奥本海默说的话中吸取教训。我们需要长远和努力的思考,我们需要从正在开发人工智能的科学家那里获得专家意见,如何控制它?如何监管它?如何利用它来获得好的利益?”

凯·伯德认为,应该用某种方式来达成一项国际协议,“控制对我们所有个人隐私的潜在侵犯。我们需要能够保持我们的私人信息的私密性。”凯·伯德举例说,人工智能现在可以生成假的新闻故事、假的照片、假的资讯,这令他非常担忧。“我妻子有一天要求Chat GPT写一段关于凯·伯德的传记。结果生成的一个段落,说凯·伯德是一位在斯坦福大学任教的美国传记作家。但我从没教过书,这是它编的。我们的社交媒体需要编辑。我们需要人工智能生成它所说的话的证据,我们需要脚注,我们需要看到原始材料。”

凯·伯德希望有更多像奥本海默这样的科学家,“他们可以站出来谈论科学和技术对政治和政策影响。科学家如果仅停留在你专业的狭窄道路上,对人类社会来说是非常不幸的。我们需要有知识的科学家,他们了解技术,然后来教育我们,而不是对我们发号施令。科学家需要为他们的研究承担责任,他们需要向我们解释我们所面临的选择。”

中国科学院自然科学史研究所研究员方在庆认同凯·伯德的看法,但同时,他也表示自己对未来比较乐观:“ChatGPT经常犯一些错误,说明我们人类在很多方面还是超过它的。在一些简单的程序方面,它肯定能替代我们。但是像任何一个新的技术出现时带来的那种恐惧一样,我相信这些问题可以通过更新的技术来解决。”

汪冰表示,他读奥本海默传记最深刻的一个感受是,也许人类最大的威胁并不是原子能、基因编辑或者人工智能,而是我们的智慧和手中所掌握的力量之间的差距。“我们是不是比我们的父母、比2000年前的哲人更智慧了?没有人能够确定这一点。在书里有一个细节让我特别触动,就是奥本海默的老师在写给学生的信中说,他希望他的学生不是更聪明,而是更智慧。我想了半天,聪明和智慧是什么区别?后来我有一点点感悟,聪明是想办法去得到,而智慧是知道我们终将会失去什么。”

文/北京青年报记者 张嘉

编辑/韩世容