“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭。”这句话仿佛有一种魔力,每到春天的时候,不仅在山阴兰亭(绍兴),在全国各地的各种文化场所,都会举办传统艺能活动——流觞曲水,红男绿女们穿上汉服,浅斟低酌,通常还有琴棋书画的配合。这种“慕雅”行为倒也不失趣味,至少说明王羲之作为“雅”的美学天花板的地位从来就无人可比(例如,为什么不是苏东坡?)。与此同时,博物馆也会将王羲之拿出来晾晒,比如正在东京举办的“王羲之与兰亭序”大展。如果不是因为疫情后遗症的影响,此刻应当会有不少拥趸飞过去打卡了。

无真迹的“神”

这回展览由东京博物馆和(东京)台东区立书道博物馆联合举办,这也是“东博”创馆150周年的重头戏。展出王羲之,在日本文化圈并不是新鲜事,甚至由于没有中国馆藏的加盟,这次大展都算不上最隆重的一次,而且展品目录中也没有存世王羲之唐摹本顶流《丧乱帖》(最近最隆重的一次当属2013年大展)。但今年的展览依然有足够的看点——往往是策展思路,而非展品名头决定了展览的水准。

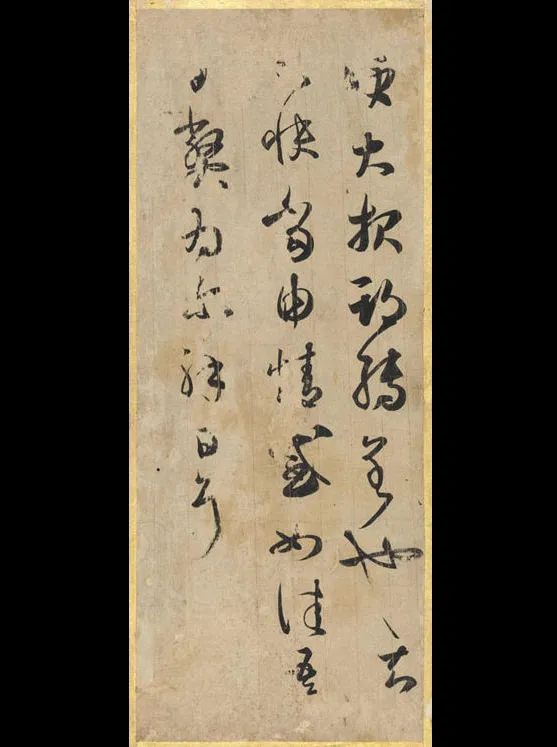

这次展出的展品显示了日本所藏王羲之的另一个重要谱系:各个朝代传拓或临摹《兰亭序》的重要版本,以及由此衍生的各种创作。展览中展品“值多少钱”通常会被作为宣传的亮点,在这场展览中,两种公认的“定武兰亭”最可靠的版本,即因为赵孟頫反复临摹并“跋之”而名闻天下的“独孤本”和吴炳本赫然在列,也包括其他几种名声显赫的版本。“定武兰亭”又被视为“兰亭真本”,有很高的地位,因为据说在唐太宗得到《兰亭序》后,组织名家复制(现存北京故宫的冯承素本便是其一)。其中,欧阳询临本被唐太宗认为最佳,甚至可以“夺真”,并命将其刻石——这就等于最权威的鉴定专家盖上了“天下第一”的印章。刻石,更意味着艺术品具有经典性,所以才有资格成为“纪念碑”。在北宋熙宁年间,这块刻石在河北定州被发现,由于定州属于定武军,所以被称为“定武兰亭”。原石因为被发现不久后即被损,又有各种翻刻,故而最初的宋拓尤为珍贵,从价值上来说和墨迹临本不相上下。因此,它无疑是“重磅”的。这也体现了日本王羲之收藏之“量级”。此外,展览展示了从宋代到晚清的名人名家对《兰亭序》的学习与生发,其中北宋黄庭坚所书写的唐刘禹锡名诗《经伏波神祠》常被视为其存世墨迹中最佳者,地位自不待言。

一件令人疑惑的事情是,谁也没有见过“真的”王羲之书法是什么样的,所有的现在署名王羲之的作品,无非三种:临、摹、拓,谁能保证“神龙本”《兰亭序》(即冯承素本,被认为是现存最接近真迹的摹本)就是王羲之的那个样子?这就意味着,一个艺术家在没有任何人见过他的原作的情况下被封神,而且居于神坛最高处。人们仅仅因为复制品——常常是转了好几道手的摹仿品(赝品)而对其顶礼膜拜。按照柏拉图的说法,诗人因为是“摹仿的摹仿”,从而与真理(理念)隔了好几层,是地道的赝品,所以要驱逐出理想国(城邦)。那么在书法的语境中,王羲之本身就占据了这个“理念”的位置,谁都见不到他的样子,只能在想象中向他无限靠近。但从另一个角度看,王羲之向人们遮蔽自己的真面貌,反而为人们提供了更大的想象空间,让书写更加自由。作为一种既表音又表意的艺术,汉字的书写意义除了作为知识的神圣性之外(知识即权力,这一点中外文字是一样的),还有一种更高的意义,那就是一种精神的“范式”。这种范式,我们姑且称之为“美”吧,但显然“美”不等同于“好看”一类的视觉意向,而是一种精神高度的聚合体——很可能被我们忽略的一点是,从“世界”的角度来看,它更具有一种区域学的意义。

作为审美天花板

从展览中我们不难看出,围绕着《兰亭序》的书写谱系,展览正展示出王羲之作为一种美的“范式”的源流:自从“遣唐使”从大唐带回摹本以来(全世界仅存的可靠王羲之唐摹本不到十种,日本保存了质量最高的四种),十几个世纪中,从皇室到民间,王羲之在日本如何被膜拜、学习、吸收、演化,并参与生成了日本美学的核心原则。“日本王羲之”,平安时代的贵族书法家小野道风确立了“和样”的美学范式——说到这里或许会有书法技术中心主义者反对——这种美学范式恰恰并不表现在笔法或技法层面,而是向观众呈现的气质,一种娴雅的、雍容的“贵气”。这种“贵气”恰恰是从王羲之处得来。“贵气”是什么呢?首先和奢华无关。唐代书法家孙过庭有一句话形容得贴切:不激不厉,风规自远。

《源氏物语》中这样形容小野道风的书法:宛如明媚的春天的风景。春光首先是温暖和煦的——坊间将日式审美解读为“侘寂风”或“性冷淡风”,约等于冰冷黑白灰水泥感,显然是极为片面的。日式美学中的朴素,是为了突出一个更大的“明媚”。以日式建筑而言,它是要包括庭院在内的,当室内布置朴素沉稳、不是那么明亮时(谷崎润一郎在《阴翳礼赞》中对此有精彩论述),一拉开门,门外的风景便倏地如一幅画般映入眼帘,就像小津安二郎在电影中经常使用的手法(最有代表性的就是《晚春》)。这种视觉-心理效应就是陶渊明在《桃花源记》中写的“豁然开朗”。

但是这又不仅仅是一个接一个美丽的画面,而是有着更为重要的精神层面的意义——如果简单概括,那就是关于生命的意识:人们意识到生命的无常、短暂、脆弱,但是通过对自然的认识补足了生命的缺憾。这种认识往往通过“美”的媒介。在审美活动中,人们观察到自然的盛衰枯荣、一动一静皆有其美,春花灿烂是一种美,秋风萧瑟同样也是美的。自然中的生命和人一样,都是要死去的,但是这种死去并不意味着game over——自然中的“春风吹又生”本来就没有终结意义,“时空”的概念本来便是被造作出来的。通过审美活动,人们便趋向于和自然的“合一”。这是东亚审美的共性所在,即美首先是一种对生命缺憾的滋养。当然这不是说绝对一模一样,在与自然发生的审美活动中,既可以展开小清新式的“治愈”,也可以进而在老庄的思想中体悟生命的旨归。

王羲之和《兰亭序》系统在千百年中对东亚区域范围内的审美有着一种构建的作用。由于汉字的通行,这种构建便更有深度。在谈论《兰亭序》时,我们要知道“魔力”来自何处:它不仅来自于视觉图像美感,还来自这些视觉图像携带的意义。如果我们将书法不仅仅理解为一种“好看的字”,或者行业协会的某种“社会身份”,而是和文学、哲学等相似的学科,就更能理解“书法学博士”本应具有的意义——它并不意味着“书法家”的批量生产。只有不再把他们理解为狭义的“书法家”,“书法”才会逐渐回归到应有之义。

王羲之的“道”

如果说“世界是文本”——这意味着话语之间的互相指涉。这也意味着“对话”。在《兰亭序》中,王羲之对话了庄子。他写道:

古人云:“死生亦大矣!”岂不痛哉!每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!

《庄子·齐物论》写道:“天下莫大于秋毫之末,而太山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭。天地与我并生,而万物与我为一。”

这段对话是整个《兰亭序》最核心的一处。表面上看来,似乎王羲之批判了庄子的“一死生,齐彭殇”:将生与死齐同,将夭亡与长寿混为一谈。读者也常常将此作为文章的亮点。但是我们不要忘记王羲之是道家人物,他的用意可能并非如此。

我们结合《齐物论》的上下文语境来理解庄子这句话。庄子的文字通常不能看字面意思,这是他的狡猾之处——他的文字本身就是给读者设的圈套,比如“槁木死灰”之类,真的解读为“消极、丧、虚无”,就着了他的道了。《齐物论》的重点是“忘”,不是走向虚无,而是要忘记“礼乐”“仁义”这些知识(伦理道德)的束缚(让我们回想一下福柯的《知识考古学》),让人回到一个生命的原初,回到一个“出厂设置”。因为只有这样才能够真正与“道”相契合,才能够与天“合一”。这种意义上倒是与海德格尔的“澄明”颇为相类。“齐彭殇”,要从超越大小、是非这些无数的“分别念”的立场来看。从一个根本的意义上说,这些分别无非是人们执着于自己的立场或视角而已,一旦执着于这些,就无法契入“道”。所以老子说,要“复归于婴儿”,而婴儿是最真的生命,意味着无限的可能性,又怎能称为“消极”呢?

《兰亭序》一文多处涉及了“视角相对主义”的立场。这里的“虚妄”,本身也只是对相对主义的世界而言说的,它更是在一个明媚的春日,在微醺的状态下因生命之易逝所激发的感慨,它本身即是对生命的拥抱。我们也不要忘了这场聚会的“背景”,里面涉及了桓温和江南门阀士族之间残酷的政治斗争;我们更不要忘记在场人物,他们当中有精通庄子的和尚支道林,才华横溢的孙绰,还有最具有贵族文人政治家气魄的谢安——他们都是庄子的知音。如果说这是“美”的,那也不是类似于汉服聚会的糖水片场景,而是思想意识领域的一种审美体验。这种体验的可感性适用于整个汉字文化辐射区,即东亚。

审美机制和政治共同体之间存在着微妙的关系。假如说王羲之作为审美天花板与大唐帝王的极力推崇有关,王羲之在日本的审美神话与大唐当时在整个亚洲文化中心序列占有绝对主导地位有关的话,那么历经千年,王羲之作为审美范式的地位依然没有改变,就需要到魏晋审美的历史现场追溯了。日本历史学家川胜义雄用“华丽的黑暗时代”形容这一时期。他认为,虽然从政治上看这是乱世,但这又是中国历史上少见的不是“大一统”,而是“大贵族”时代——贵族政治产生的自由空间让儒、释、道思想碰撞出灿烂的火花,文化领域出现了很多伟大的人物,华夏文明在这一时期变得更加丰富而深邃,这让华夏的文明圈膨胀、溢出,辐射,形成了东亚文明世界。我们从《兰亭序》来看,这是一个具有终极意义的文本——无论是视觉美感还是承载的思想意义。而坊间对王羲之这一“顶流IP”的认知,似乎还有待真正意义上的“打开思路”。

文/黑择明

编辑/史祎