清代的洛阳在政治地位和经济地位上,已经完全沦落成了一个普通的地域。时光虽然剥去了洛阳作为帝都带给龙门的光环,但是龙门在清时仍然作为洛阳八景之首受到世人的关注,同时作为昔日帝都也为清人学术视野开辟了新的空间。

美景依旧、佛教没落之龙门

“果然佳景无穷尽,泼眼惊看此景奇。”(刘伦《香山寺杂咏》,《河南府志》),这首诗就是对龙门胜景的高度赞赏。除了有诗文留下外,龙门石窟研究院院藏文物中有几块碑也记载了清人到龙门的视觉感受。

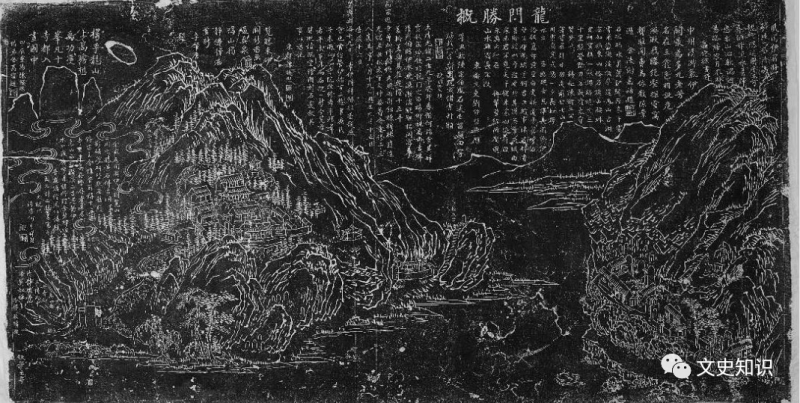

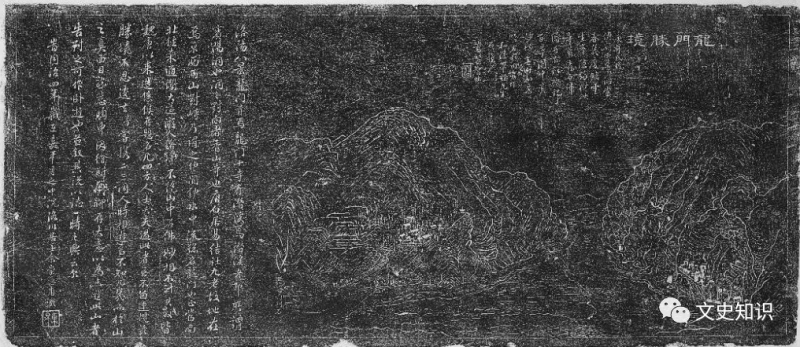

嘉定人徐书祥在光绪年间(1875-1908)来龙门游览写道:“夙闻伊阙好,到此一登临。”(拓片一)同治四年(1865)余居士写到“洛阳八景,龙门首焉”(拓片二)。光绪二十九年(1903)春洛阳人陈纯熙与友人饮于龙门之石楼,“仰视高山,古佛罗列,俯临伊水,飞瀑激湍,纵观楼阁亭台,美轮美奂”(拓片一)。

“两山对峙”“伊水中流”“泉眼飞瀑”是龙门石窟胜景的重要特征,对于到此游玩的人来说,这里无疑是脱离喧嚣,享受自然山水带来的清净之处。

岁月和人类活动对一个地方地貌的雕琢有着非常重要的影响,北魏至中唐,龙门优美的自然风光和优良的石质条件,让这里成为上至皇室王公贵族、下至平民百姓寄托自己佛教信仰的不二场所,朝代更迭、世事兴废,至清朝时,龙门美景犹在,无奈人们赋予这个地方的文化蕴涵与魏唐宋之际不可同日而语,“佛场终古寂,僧蜡近年穷。”(沈荃《伊阙》,《河南府志》)“龙门十寺已全荒,金刹谁寻古道场?”(查慎行《汤西崖前辈自洛中寄示重修香山寺记石刻拓本》,《敬业堂集》)可见龙门佛寺兴盛、香客如织的情景已经荡然无存。

拓片一 龙门胜概图(龙门石窟研究院藏)

拓片二 龙门胜境图(龙门石窟研究院藏)

北魏和唐代为后人留下了既有西域风格又有汉化风格的佛教造像,古阳洞、宾阳三洞、卢舍那大佛,还有白居易与香山九老会,以及文彦博与洛阳耆老诗会,这些人文精神赋予龙门地区灵魂,而这一灵魂又依赖于政权支持和社会风尚的引导,当这两个条件被抽去之后,灵魂也随之消散,因此,不变的山水和颓废的佛教信仰是清代龙门的标签之一。

魏碑精华之龙门

清代中晚期,书法界出现碑学思潮,龙门再一次以其独特的书法魅力出现在清代士大夫的视域之中。“余与友闻游伊阙,览山川之胜景,石佛古洞断碣残碑皆魏唐旧迹。”(参见龙门库藏拓片),在普通人看来,这些只是魏唐遗存,但是这些断碣残碑却给世人呈现了一个全新的魏碑世界。阮元(1764-1849)、包世臣(1775-1855)、黄易(1744-1802)和康有为(1858-1927)等一批学者在龙门魏碑显明于世的过程中发挥着重要的作用。

龙门佛洞内的造像记成为魏碑的代表之作,是与清代学者的研究、提倡和实践密切相关。碑刻为清代文人所看重,碑刻上的内容成为学者学术研究的实证材料。大量新出的碑刻书法资料成为文人收藏和审美的目标,同时也成为了书法取法的宝贵资料。在近代考古学和文物保护观念形成之前,龙门在清代士人的视域中集中表现在对魏碑寻访、捶拓和品藻方面。至于其体现的史料内容和佛教信息并不是士人们关注的重点。

现在所熟知的龙门四品、龙门二十品、龙门百品等称呼的由来在一定程度上也勾画了龙门碑学发展的一个侧影。

黄易是让龙门魏碑走向书坛的至关重要的人物。黄易与龙门魏碑的机缘有着其必然性。黄易,字小松,号秋庵,又号秋影庵主。浙江钱塘人。他曾官济宁同知,其父工篆隶,通金石,黄易继父业,以篆刻著称于世。他精于博古,喜集金石文字,广搜碑刻,绘有《访碑图》,并著《小蓬莱阁金石文字》等。

龙门碑刻被黄易访得的具体时间,在《嵩洛访碑日记》中有详细的描述。据《嵩洛访碑日记》中记载:

嵩洛多古刻,每遣工拓至,未得善本,尝思亲历其间,剔石扪苔,尽力求之,嘉庆改元之秋(1796),携拓工二人,自兰阳渡河,驱车径往。”(黄易《嵩洛访碑日记》)

九月二十一日,同秋胜及虚谷乔梓出南郭,渡洛河,谒关忠义陵,极崇丽。游龙门宾阳诸洞,观诸佛像庄严博大,旁多刻字,齐洛州老人佛碑,唐岑文本,三龛记俱刻洞外石壁。

饭临河小阁,望香山如图画。饭毕,循山而南,石壁凿洞,不能数计,登老君洞,观魏齐诸刻。

二十三日,秋胜虚谷先反偃,余宿龙门镇,视工人广拓诸刻,佛洞多在山半,虚谷欲登最高之九间殿,看张九龄书牛氏像龛刻,力惫未果。余登之,大卢舍那佛像高八丈五尺,石磴宏敞,唐奉先寺基也,大历十年,造卢舍那像龛刻,内侍省功德碑,牛氏像龛记,虢国公残碑,宋丁裕题字,俱刻石壁。

二十四日,渡伊河游香山寺及巅,眺龙门山,石壁危峭,凿佛如林,卢舍那大像坐半山中,别有景象,寺无古刻,惟唐白少傅栗主,国朝汤西崖少宰配食焉,堂悬西崖书石楼风月小额。缘山寻碑,佛屋刻武后时书经极工,唐人大足等年造像铭、宋王曙诗、真宗龙门铭。归寓邹大令霞城遣仓头来索书楹帖,为秋胜做龙门览古图长卷。

1796 年,黄易在龙门的访碑活动,使得古阳洞内北魏造像题记走出了孤寂的崖壁,走进了士人的书斋。但是魏碑精品从众多的造像记中脱颖而出成为书体的专有名称则又经历了一段时间。

黄易是集官员与学者于一身的大家, 他的朋友圈自然也是大家云集。黄易和同时代的金石大家王昶(1725-1806)、翁方纲(1733-1818)、洪亮吉(1746-1808)、孙星衍(1753-1818)、钱大昕(1728-1804)、阮元等人之间都有过交往。阮元遍访山东金石文物,在山东巡抚毕沅(1730-1797)主持下,撰成《山左金石志》二十四卷,对乾嘉之际金石学的兴盛贡献颇巨。洪亮吉是诗文俱佳的著名文人,洪亮吉与孙星衍切磋学问,被当时人称“孙洪”。孙星衍在嘉庆十二年(1807)任山东布政使时,阮元曾聘他为“诂精经舍 ”教习及主讲钟山书院。王昶于学无所不究,在金石考证方面,他收罗商周铜器及历代碑刻拓本一千五百馀种,编成《金石萃编》一百六十卷,与王鸣盛、吴泰来、钱大昕、赵文哲、曹仁虎、黄文莲并称为“吴中七子”。翁方纲曾督广东、江西、山东学政,他精于考据、金石、书法之学。

这些学界有影响力的人物以金石为媒介, 对自己所得碑品互通有无,相互鉴赏,推动了碑学的发展,也使这些名士以全新的视角审视龙门。

龙门魏碑书品是随着乾嘉金石考据学派的兴起进入世人的视野中,又随着书法流派碑帖学的兴起渐被书家尊为北魏书法的代表之作。阮元应时之需,撰《南北书派论》和《北碑南帖论》,系统地总结分析魏、晋以来书法的变化,将书法划分为南北两大系统,论述了碑帖的形成及其特点,认为北派才是书法的正传,保存了隶书的古意,而北派书法又源于碑石,因此主张学习书法应以习碑为主,首倡碑学。在这种思想的影响之下,包括龙门四品在内的各种碑石在书家的体味和品藻中最终在19 世纪中期成为民间书法习书者几案必备之物了。

据记载,在黄易任同知期间,即孙星衍于乾隆六十年(1795)任兖沂曹济兵备道时,“适阮督部元视学山左,诸名士荟萃一方,多文燕唱酬之作,曾刊济上停云集板,存黄司马易家。”(《四部丛刊初编》集部《孙渊如诗文集》卷七,《济上停云集一卷》)如果他们之间的这种学术交游不仅此一次的话,那么这些活动就为龙门二十品的传播提供了一个平台。

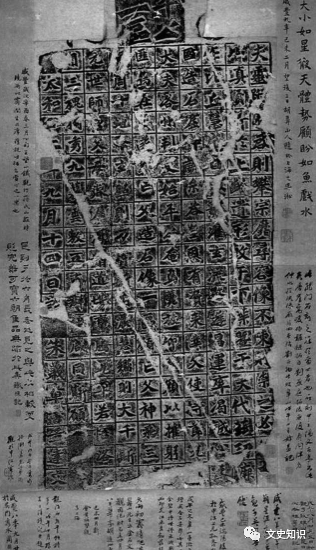

嘉庆十一年面世的《潜研堂文集》是钱大昕一生治学的集大成之作,《文集》中提到了龙门四品之一的《杨大眼造像记》(拓片三),作者同孙星衍探讨了此则造像记中文字的识读问题:“仆前《跋杨大眼造像记》,未详图片字,足下谓震即振旅之异文,敬闻命矣,顷见江都汪容甫亦如足下之言,即当刊正以志不忘。”(《四部丛刊初编》集部《潜研堂文集》卷三三,《答孙渊如书》)

拓片三 杨大眼造像记局部(龙门石窟研究院藏)

但是从上面的叙述可以看出,钱大昕和孙星衍对龙门四品的论及从其文集上来看仅局限于字形字义的理解,从书法意义上的探讨及作为龙门四则造像记的代名称“龙门四品”似乎还没有出现。

王昶的《金石萃编》成书于嘉庆十年,该书在卷二七收录《始平公造像记》(拓片四、拓片五)与《孙秋生造像记》,在卷二八收录《杨大眼造像记》《魏灵藏造像记》。其中《始平公造像记》《杨大眼造像记》《魏灵藏造像记》出自毕沅《中州金石记》,《孙秋生造像记》为王昶后来所补。《金石萃编》与《中州金石记》均无提及“龙门四品”这一说法。王昶所录《始平公造像记》的位置标为“洛阳老君洞”,《杨大眼造像记》和《魏灵藏造像记》的位置标为“洛阳伊阙”。阮元说:“我朝乾隆嘉庆间,元所见所藏北朝石碑不下七八十种,其中尤佳者,如刁遵墓志、司马绍墓志、高植墓志、贾使君碑、高贞碑、高湛墓志、孔庙干明碑、郑道昭碑、武平道兴造像、药方记、建德天保诸造像记、启法寺、龙藏寺诸碑……”从阮元所罗列的众多北朝石碑中,可以看出并没有“龙门四品”的名称,那么至少可以这样认为:在嘉庆年间,“龙门四品”的这种说法在清代学界中还没有形成统一的认识。

拓片四 始平公造像记局部(龙门石窟研究院藏)

拓片五 始平公造像记(国家图书馆藏)

将阮元碑学思想发扬光大的是包世臣,他在《艺舟双楫》中将碑学理论进一步完善,在书中列举了一系列北碑名品“北魏书,《经石峪》大字、《云峰山五言》《郑文公碑》《刁惠公志》为一种,皆出《乙瑛》,有云鹤海鸥之态。《张公清颂》《贾使君》《魏灵藏》《杨大眼》《始平公》各造像为一种,皆出《孔羡》,具龙威虎震之规。《李仲旋》、《敬显儁》别成一种,与右军致相近,在永师《千文》之右,或出卫瓘而无可证验。”(《艺舟双楫》卷五《论书一·历下笔谈》)从以上的列举中可以看出,“龙门四品”中的三品《魏灵藏》《杨大眼》《始平公》已经名列其中。

进入晚清,龙门碑帖在书法艺术领域内占据了更加重要的地位,康有为说:“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体。”可以肯定的是龙门碑品在此时已被广为熟知,不仅如此,随着碑学热潮的不断涌起,新的碑品被不断发现,《广艺舟双楫》里不仅明确提及包括龙门四品在内的龙门二十品,而且赋予龙门碑品独有的名称“龙门体”:“龙门造像自为一体,意象相近,皆雄峻伟茂,极意发宕,方笔之极轨也,中惟《法生》用圆笔耳。”“魏碑大种有三:一曰龙门造像,一曰云峰石刻,一曰冈山、尖山、铁山摩崖,皆数十种同一体者。《龙门》为方笔之极轨,《云峰》为圆笔之极轨,二种争盟,可谓极盛。……《龙门二十品》中,自《法生》《北海》《优填》外,率皆雄拔。然约而分之,亦有数体,《杨大眼》《魏灵藏》《一弗》《惠感》《道匠》《孙秋生》《郑长猷》,沉着劲重为一体。《长乐王》《广川王》《太妃侯》《高树》,端方峻整为一体。《解伯达》《齐郡王佑》,峻骨妙气为一体。《慈香》《安定王元燮》,峻荡奇伟为一体。总而名之,皆可谓之龙门体也。”(康有为《广艺舟双楫》卷四《馀论第十九》)

康有为对龙门碑品给予详细的点评:“《杨大眼》《惠感》《郑长猷》《魏灵》,波磔极意骏厉。尤是隶笔。”(《广艺舟双楫》卷二《本汉第七》)“北碑《杨大眼》《始平公》《郑长猷》《魏灵藏》,气象挥霍,体裁凝重。”(《广艺舟双楫》卷三《传卫第八》)

康有为认为龙门碑品和其他魏碑一样都自成一体,“北碑莫盛于魏,莫备于魏。……庄茂则有若《孙秋生》《长乐王》《太妃侯》《温泉颂》,……方重则有《杨大眼》《魏灵藏》《始平公》,靡逸则有《元详造像》《优填王》。统观诸碑,若游群玉之山,若行山阴之道,凡后世所有之体格无不备,凡后世所有之意态,亦无不备矣”(《广艺舟双楫》卷三《备魏第十》)。

龙门魏碑被康有为分成了不同的品级:“精品上 :《解伯达造像》;精品下:《慈香造像》;逸品下:《安定王元燮造像》;能品上:《 长乐王造像》《太妃侯造像》《杨大眼造像》《始平公造像》;能品下:《魏灵藏造像》《元详造像》。”(《广艺舟双楫》卷四《碑品第十七》)

龙门碑品独特的书法魅力在清道光之后随着碑学的兴起而为后人所识,这是一个时代的特质,龙门碑品给予人们美的享受,后人亦能从中品藻出书法的真谛,清末文人也以收藏龙门碑品为风尚。清代龙门和魏、唐及宋所呈现给世人的龙门虽然在自然景观上区别不大,但是在人文内涵上已有较为明显的区别,也从侧面反映出龙门在清人视域中的学术地位和自身特质。

文/陈朝阳

本文刊于《文史知识》2019年第2期

来源:文史知识

编辑/韩世容