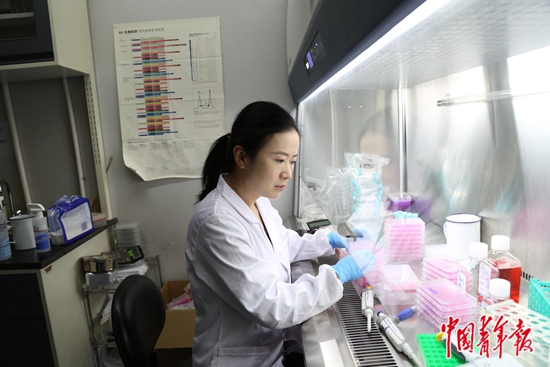

助理研究员张绮的办公桌在清华大学医学院A205实验室的最里面,和学生的工位挤在一起,一步之外就是实验操作台。这张略显局促的办公桌上没什么装饰物,隔板上用胶条贴了两张A4纸,分别是“实验室具有的突变株、单点突变S克隆”和氨基酸化学式图。

A205实验室和张绮的办公桌是相同的风格,实验操作台上摆满了实验设备和仪器,写好的便利贴被匆忙地贴在了操作台的柜门上。整间实验室就像一位“理工男”,质朴、务实,没有任何花哨。就是在这间实验室里,张绮找到了我国首个新冠病毒特效药里的两株抗体。

这两株抗体分别为BRII-196(安巴韦单抗)和BRII-198(罗米司韦单抗)。2021年12月23日,哥伦比亚大学在国际性科技期刊《自然》上发表了一项新的研究成果,研究者找到全球19株有代表性的新冠病毒抗体,检测它们对抗奥密克戎毒株的能力,其中18个抗体的中和活性为负值,只有张绮找到的BRII-198抗体的中和活性为正值——2.2,这意味着面对奥密克戎这个让全球陷入新一轮恐慌的新冠变异毒株,BRII-198抗体的中和活性较之前提高了2.2倍。

去年12月8日,由清华大学张林琦教授团队领衔研发的我国首个新冠病毒特效药获得中国药监局应急批准上市。张绮就是张林琦团队中的一员。张林琦说,整个药物研发的重点和难点就是寻找最有效的抗体,而这项工作主要是由张绮负责完成的。

先找到BRII-196抗体

新冠病毒进入人体后,需要感染细胞才可以继续繁殖并攻击人体,如果有中和抗体把病毒拦截于细胞之外,那么病毒就无法在人体内存活。新冠特效药的研发就是基于这个看似简单的原理。

张林琦团队研发新冠特效药的工作从2020年1月12日开始。当天,我国向世界公布了新型冠状病毒基因组序列信息。也是在同一天,武汉已累计报告确诊患者41例,其中一例死亡。这场没有硝烟的战争,已在武汉打响,并开始引起全国的关注。

3天后的晚上9点,在离武汉1000多公里外的北京清华园内,张林琦和生命科学院王新泉教授共同召集团队开会,启动寻找新冠病毒中和抗体的工作。专门拦截新冠病毒的高效中和抗体混杂在人体内上亿个抗体中,团队遇到的第一个难题便是找到这些抗体。

通过和深圳市第三人民医院党委书记刘磊、教授张政与副研究员鞠斌的合作,2020年2月9日,张林琦团队拿到了初步筛选的206株新冠病毒抗体基因。张绮接棒负责寻找里面中和活性最好的抗体。

在拿到抗体之前,张绮就已经搭建好了一个可以测试抗体中和活性的系统,并用其他小分子药物做了测试,在短时间内做好了前期准备工作。

当时,全世界范围内都没有抗新冠病毒单克隆抗体的结构信息。张绮是第一拨摸着石头过河的人之一。由于没有结构信息提示抗体的作用靶点,张绮只能反复地进行交叉竞争实验,摸索着前行。

时隔一年多,张绮回忆起当时的状态时说,那时整个人的精神状态都是高度集中的,每天吃什么、穿什么已经完全不重要了,就只想着实验的时间表,“几点要干什么,就一定要去干,该做的事情一定要做全了”。

在抗击新冠肺炎疫情的斗争中,临床一线的医生逆行出征、白衣执甲,近距离地与病毒进行殊死搏斗,而科研人员则在实验室里,以另一种方式与病毒赛跑。那段时间张绮常常工作到深夜一两点才回家,早晨6点又来到了实验室继续工作,“实验如果早一天做完,早一天去申报,(药物)就有可能早一天被批准,早一天用到病人身上”。

2020年3月2日,习近平总书记来到清华大学考察调研新冠肺炎疫情防控科研攻关工作。他走进了A206实验室,鼓励和嘱托团队:“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术”。

3天后,张绮找到了中和活性最强的BRII-196抗体,办公桌上的那台电脑里记录了这株抗体令人欣喜的数据。当天,张林琦、张绮和几位学生还和显示器上的数据合了影,以记录这具有历史意义的时刻。

可以对抗奥密克戎的BRII-198抗体

在找到BRII-196抗体后,张林琦团队没有止步,而是与腾盛华创医药技术(北京)有限公司的朱青博士等研发人员共同决定,继续寻找另一个抗体,一起打配合战,以应对今后可能会出现的变异毒株。从阿尔法毒株、德尔塔毒株再到现在肆虐全球的奥密克戎毒株,无不证明了当时这个决定的正确性。

值得一提的是,同样是冠状病毒的SARS病毒和MERS病毒其实并没有很活跃的突变,张林琦团队对这两个病毒也进行了相关研究。在2020年年初十分紧张的大环境下,如果只选用一株抗体,不再多花时间选用“备胎抗体”,也是合情合理的。然而,张林琦团队选择了更加保险、稳妥的方案。

“备胎抗体”的筛选并不是一帆风顺的。在确定了第一株抗体后,和它一同配合的第二株抗体,在中和活性需要达到一定标准的同时,还不能与第一株抗体存在竞争性。两株抗体要达到1+1>2的效果。

两个抗体的竞争性是指,两个抗体相互竞争着拦截病毒,竞争性高便会影响抗体的联合使用。经过反复地筛选,张绮剔除掉了很多有50%以上竞争性的抗体,剩下为数不多的抗体中有一株和BRII-196抗体有40%的竞争性。这个抗体被选为了“备胎”。

但是“40%”这个数据,在张绮心里一直是个过不去的坎儿。“40%,这是个真竞争还是假竞争?其实有些说不清,像是有个什么东西一直在挠着你,你知道应该问题不大,但就是有点不放心。”纠结再三,张绮决定再去试着找一找新的抗体。

在争分夺秒的紧要关头,张绮又耐下心来,多花了两三周的时间,找到了一株和BRII-196抗体基本是0%竞争性的抗体——BRII-198抗体。经历了一年多,新冠病毒已经变异出了奥密克戎毒株,在这个有着37个突变位点的变异株面前(德尔塔毒株是11个突变位点),众多抗体都败下阵来,而BRII-198抗体的中和活性却更强了。

在寻找BRII-198抗体的过程中,张绮还加入了一点自己的“小心思”,在保证中和活性的前提下,张绮选择了一个比较“小众”的抗体。“病毒在突变过程中,为了可以成功逃逸,会针对比较多的那类抗体去突变,而‘小众’的概率就低了很多。”

这里的“小众”,张绮解释说:“这个抗体的中和活性肯定是比较好的,但是又不是最好的,此外,和大多数抗体相比,它和病毒结合时的靶点位置比较小众”。

去年11月下旬,世界卫生组织公布了奥密克戎株的基因信息,它的突变位点数量明显多于近两年流行的所有新冠病毒变异株。

张绮告诉中青报·中青网记者,她看到奥密克戎株的基因序列信息中病毒和细胞结合的靶点位置后,大概就清楚了自己之前找的BRII-198抗体对它会有效,“比较有信心。”此外,因为担心新冠病毒变异株会导致抗体失活,张绮及团队中的其他成员此前还专门针对单个突变位点测试过,抗体均保持了较好活性。此次奥密克戎株的37个突变位点相当于是单个突变位点的综合。

当然,抗体是否能保持活性,最终还需要看实验室的检测结果。基因信息公布后,张林琦团队也第一时间做了针对奥密克戎株的抗体活性检测,经过合成基因、嵌合病毒包装、中和活性检测等长达一周多的实验工作,实验结果终于出来了:我国首个新冠特效药对奥密克戎毒株仍保持着良好的活性。

聚光灯之外的地方

当被问及当初选用“小众”抗体的“小心思”是如何产生的时,张绮说,这可能离不开自己之前多年研究抗体的经验,这其中有很多并没有出什么成果的“无用功”。

2005年,从武汉大学毕业后,张绮进入德国哈勒维滕贝格大学攻读硕士和博士学位,这期间,她开始了人工抗体领域的研究工作。德国的博士是出了名的难毕业,张绮说:“整个德国的节奏都比较慢,德国人会觉得时间长不是问题,但是活儿一定要做好,会对工作中的每一个点都进行特别细致地推敲。”这也是吸引张绮申请德国的大学的原因。

张绮的博士毕业答辩用了半天时间,她耗时4年写成的毕业论文经受住了教授们的轮番“拷问”,不仅顺利地通过了答辩,还最终获得了“Magna Cum Laude”(Magna Cum Laude译成中文为“极优等”,毕业生中的前10%才可获此殊荣——记者注)的成绩,这是德国学生都很少能获得的优异成绩。

哈勒维腾贝格大学是德国一所著名的综合性大学。在这所有着500多年建校历史的大学里,张绮接受了8年系统而扎实的科研训练。2013年,张绮进入张林琦团队,开始从事传染病抗体的研究工作,主要是做艾滋病的抗体研究。艾滋病病毒的变异和新冠病毒的变异完全不是一个量级,前者经常在一个人的身体内就可以变异出多达上百种的变异毒株。在没有新冠肺炎疫情之前,张绮的日常工作主要是研究艾滋病病毒。

然而,包括张绮在内的众多科研人员,多年来对艾滋病病毒的研究并没有取得特别重大的研究成果。从药物来说,感染者需要持续服药对病毒进行暂时的压制,一旦停药,病毒对人体的攻击就会反弹,此外,防控艾滋病病毒的疫苗,全世界目前都没有研制成功。

“对艾滋病的研究工作虽然很难,但是积累的技术、方法及储备的知识都非常有用。”张绮解释说,这次寻找新冠抗体所用的方法和技术就是基于之前的积累。最开始确定的双抗体联用方案也是借鉴于艾滋病治疗领域常见的“鸡尾酒疗法”。

在张绮看来,科研过程中那些闪闪发光的灵感背后都是无数个日夜的积累。“这个积累的过程对我们来说,就像是拿个小锤子在山洞里凿矿一样,大部分时间都是黑暗的。”

如何在黑暗中坚持下去?张绮说,需要有一个信念支持。

2020年2月中下旬,是张绮寻找抗体过程中最为胶着的一段日子,当时武汉的抗疫形势尚未明朗,看着每日大量新增的确诊病例,张绮总是在想,自己正在研究的这个药,万一能用于患者,拯救了生命,那将会很有意义。

“万一”这个小概率的对立面是“万分之九千九百九十九”。而这“万分之九千九百九十九”在张绮看来,并不意味着没有价值,作为科研人员,用自己的学识储备去探索未知是本职工作,“你不一定是最后摘得果子的那个人,如果我没做成,但是我告诉别人我为什么没成,这也是在贡献自己的价值。”

备注:哥伦比亚大学发表的论文题目为《新型冠状病毒的奥密克戎变种表现出严重的抗体逃逸》(Striking Antibody Evasion Manifested by the Omicron Variant of SARS-CoV-2)

文/刘昶荣

编辑/倪家宁