“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。这是苏轼所作七绝《饮湖上初晴后雨》之第二首,可谓家喻户晓,可是有多少人可以从诗中感受到光感,联想到莫奈呢?”“青睐云课堂”第三期,嘉宾王建南老师就是由这首诗开始了苏轼作为画家的故事。

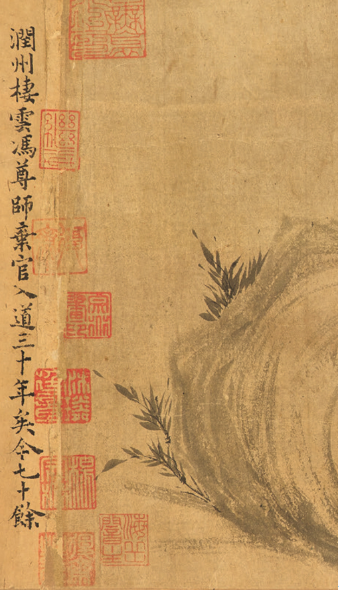

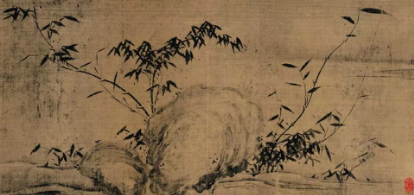

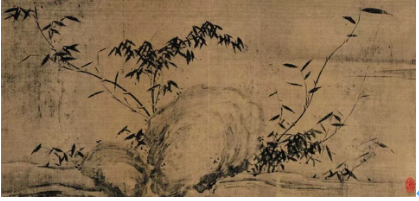

受疫情影响,中国美术馆自1月24日闭馆至今,为2020年春节展期精心布置的“向捐赠者致敬——中国美术馆藏捐赠作品展”中最受瞩目的展品——苏轼《潇湘竹石图》卷,观众一直无缘得见。由此,王建南老师特地在本次线上活动中讲解了苏轼最为知名的两幅画作《枯木怪石图》(又名《木石图》)和《潇湘竹石图》,以弥补上述遗憾。这两幅画被公认为目前存世苏轼绘画作品中最为著名的两件作品。其中《枯木怪石图》在2018年香港佳士得秋季拍卖会上以4.636亿港币成交。然而,从王建南老师娓娓道来的讲述中,大家才了解这两幅作品为什么被认定是最接近苏轼的画作却又备受业内质疑的原委。

王老师讲课干货满满,会员中不少是“书画小白”,从这堂课中受益匪浅,对于苏东坡艺术才情,对于文人画旨趣,对于传统中国画的鉴赏,都有了更加深入的体会。 按故宫博物院去年年底公布的展览计划,大约在今年9月,紫禁城将举办“千古风流人物——苏轼主题书画特展”,相信听了这节“青睐云课堂”的读者,在看展时将不再仅是看看热闹,而是能够“看出门道”了。

《枯木怪石图》轴卷(网上图片)

《枯木怪石图》轴卷(网上图片)

《枯木怪石图》局部(网上图片)

《枯木怪石图》局部(网上图片)

苏东坡是个政绩出色的好官

《饮湖上初晴后雨》作于1073年,那是宋神宗熙宁六年苏轼任杭州通判期间(相当于今天副市长),苏轼出生于1037年,彼时他37岁。 林语堂曾说:“苏东坡是秉性难改的乐天派,是悲天悯人的道德家,是黎民百姓的好朋友,是伟大的作家、画家、书法家和诗人,是高品位的生活家、美食家。”此外,他还是个为政一方的好官。王建南老师认为,苏轼作《饮湖上初晴后雨》,绝非一般文人墨客到某处一游后的有感而发之作。这是苏轼作为领导干部,在施政之余欣赏美景的即时感受。这个美景有他的功劳。“苏东坡不是一般意义上的文人,也不是一般意义的文学家,他首先是大宋朝的官员,是一位领导干部。写这首诗时,他深有感触,西湖的安宁与美丽表明一方百姓生活上的安康。所以眼中的美景是“造福一方百姓”的为官理念的外化象征。正因为西湖的美景深深地印在了苏轼的心间,十五年后,当他第二次到杭州来任知州时,发现西湖长久不治,湖泥淤塞,葑草芜蔓,决定要仿效唐朝的白居易,疏浚西湖。老百姓为了纪念苏市长的功绩,将清理湖底的淤泥与葑草堆筑形成的长堤称为‘苏堤’。现在大家看到的西湖美景,是苏东坡当年通过筹措资金、制定方案、调集人手后领导当地百姓克服了无数市政施工障碍后取得的成果。完成这样一个重大市政工程,对于一位兼具文学家和书画家的领导干部来说,其使命就是让西湖永远能够保持住最美的形象。所以,熙宁六年正月所作《饮湖上初晴后雨》是苏轼初次体验到西湖美景后记录下的美好心情,而十五年后的水利工程是他为守护美景的切实行动。”

苏东坡有很强的绘画直觉

王建南老师认为一个诗人能够把自己的诗句写得如画一样,他一定是懂得绘画的,因为他很可能是以绘画的眼光去观察自然的美景,再用文字把画境表现出来。从这首诗中的前两句即可看出,诗人有着非常良好的绘画直感。 第一句“水光潋滟晴方好”,强调了水光的特点。湖水荡漾,波光粼粼,赋予诗人强烈的光感。“水光潋滟”四字准确传达出波光闪烁的景象对人的视觉所形成的巨大冲击力。“从绘画角度讲,这一句非常贴合西方19世纪印象派绘画的特点。“印象派”大师莫奈最喜欢画水,如果他有机会站在西湖边,同样会被这个景色所打动,一定会支起画架,画下湖面这种特殊的光感。潋滟,是霁色彩的变幻,充满了迷离之态。这不是一个静止的颜色,也不是单纯的一种颜色,红黄蓝绿,交错在一起,时刻处于变动之中。这种自然界中由于天光所产生的混色效应,充满了法国印象派所追求的意象。所以这一句很适合用油画的方式去表达,用水彩的效果也会不错。”

第二句“山色空蒙雨亦奇”,王建南老师评价说这一句蕴含了丰富的中国画特质,强调了迷蒙的特点:“中国画的水墨善于表现水色与山色渐隐渐远的视觉感受。这种若有似无的温润之色是通过画家娴熟的笔墨技巧,一层一层在特殊质地的宣纸上展现出来的。由近到远,大片的留白,达到虚实变幻的奇异效果,是传统中国画的一大特色。”王老师举例说大画家李可染先生曾在西湖边作画,其中一幅很有代表性的作品就叫《雨亦奇》。“他第一次作画时非常凑巧,画到一半儿开始下蒙蒙的细雨,他并没有收拾画具离开,而是继续画,雨丝飘洒在他作画的那张纸上,在刚刚画完的一片墨痕上又蒙上了一些细细的水雾,雨水加强了纸上的水分含量,渗透入纸,带给整个画面一种自然的浸润感。所以在完成之后,李可染先生说,‘这张画是我画了一半儿,老天爷帮我画了一半儿’。”

《潇湘竹石图》被当作赝品,曾以10块大洋售出

作为画家的苏轼,在世时所创作的大量作品,至今保存下来的极为稀少。有些历史记载曾提到他的创作从人物到花鸟,各种题材都有所涉猎。可惜,留存至今、传为其作品的画作主要是石头、竹子和枯木。目前公认最接近苏轼绘画气质与手笔的作品就是《枯木怪石图》和《潇湘竹石图》。这两幅画能够流传至今,也是故事颇多。

《枯木怪石图》局部(网上图片)

《枯木怪石图》局部(网上图片)

王老师讲述说,近千年来,《潇湘竹石图》辗转漂泊,到了北洋军阀统治时期为著名的古玩行“风雨楼”所有。此后被曾任吴佩孚秘书长的白坚夫发现,并与《枯木怪石图》一起收入囊中。据说当时的古玩店老板因《枯木怪石图》向白坚夫索价5000大洋,而《潇湘竹石图》则只要了他10块大洋,相当于“买一送一”。为什么《潇湘竹石图》这么便宜?因为店老板认定《枯木怪石图》为苏轼真迹,这也是当时民国收藏界的共识。而《潇湘竹石图》被看作是赝品,因此店主愿以如此低廉的价格出手。

白坚夫早年留学日本,还娶了日本太太。后来他在生活拮据时,欲把两幅画卖给日本人。这个神秘的购买者很可能来自日本大阪地区最为著名的收藏家族。据说当年对方以一万元大洋买走了《枯木怪石图》,却留下了《潇湘竹石图》。可能也是因为购画者并不看好《潇湘竹石图》。《枯木怪石图》就这样流失到了日本,直至2018年11月现身佳士得秋拍。

解放之后,白坚夫没有工作,只能不断地出售手里的字画。因为北京文化人多,懂书画,识货,他特意携带着《潇湘竹石图》从四川老家到北京琉璃厂寻求买主。但当时的文物界仍然看不上此图。后来是齐白石的弟子许麟庐先生介绍他认识了邓拓。邓拓先生一生景仰苏东坡的人品与才学,所以他觉得是自己有机缘才能看到这件《潇湘竹石图》,很快便以5000大洋买了下来。1964年,邓拓先生把《潇湘竹石图》连同其它古代书画藏品共计145件全部捐献给国家,后入藏中国美术馆。

《枯木怪石图》流转到日本后便无踪影,据说被阿部家族所属的“爽籁馆”收藏,直至去年突然出现在佳士得香港秋拍上,最终以4.1亿元的港币成交,加上佣金达到了4.636亿元港币,折合人民币4.117亿元,数额虽然如此巨大,但王老师表示,事实上,因为这幅画一直存有真赝之争,所以很多买家对此画持怀疑态度,最终拍出的价格实际上离卖画人当初的预期还差一段距离。

《枯木怪石图》为何也被质疑非苏轼作品?

苏东坡喜画石头和枯木,历史上多有记载。南宋书画理论家邓椿所著的《画继》,是继北宋郭若虚的《图画见闻志》之后南宋最重要一部绘画通史类著作。《画继》开篇即有点评苏轼所画枯木怪石主题的文字,“(苏轼)高名大节,照映今古。据德依仁之余,游心兹艺。所作枯木,枝干虬屈无端倪。石皴亦奇怪,如其胸中盘郁也。”意思是说苏东坡善于画枯木与怪石,皆因他本人就是一个品德高尚与心胸豁达的人。

除了《画继》, 宋代还有很多人记录苏轼喜欢画石头和枯木的文字。比如北宋何薳撰的笔记集《春渚纪闻》谈到苏轼与人聚会时,多有人向他求画求字,他多以枯木拳石作为回复。这说明,一方面这个题材是他最擅长的,另一方面也是因为这个主题画起来便利。

那么为什么《枯木怪石图》与《潇湘竹石图》这两件最符合苏轼绘画特征的作品会受到今人的质疑呢?王建南老师一一做出了解释。

据推测,《枯木怪石图》是苏轼任徐州太守时曾亲往萧县圣泉寺时所创作的一幅纸本墨笔画。画面内容很简单,一株长相非常奇特的枯木,伸展着没有叶子的枝干,偏向右边。左边的大石块因形似拳手而被称为拳石,石左侧底部探出两三丛荒疏的杂竹枝叶,显出倔强不甘于现状的劲头。

这种画风极贴合古代文字记录中的苏轼作品,但为何会被质疑是赝品呢?王老师解释道,首先这幅画上没有苏轼落款也无他的钤印,只有画后两段落款可以说明是他所画。第一段末尾有刘良佐题跋:“润州栖云冯尊师弃官入道三十年矣,今七十余,须发漆黑,且语貌雅适,使人意消。见示东坡《木石图》,因题一诗赠之,仍约海岳翁同赋。上饶刘良佐。旧梦云生石,浮荣木脱衣。支离天寿永,磊落世缘微。展卷似人喜,闭门知己稀。家林有此景,愧我独忘归。”根据这位刘良佐的记录,《木石图》是苏轼赠送给冯尊师的作品。可是今天的专家们考据了各种古籍,却查不出北宋当年在江西上饶有这么一个叫刘良佐的人。虽也找到过同名同姓的人,却与苏轼生活的年代相隔甚远。

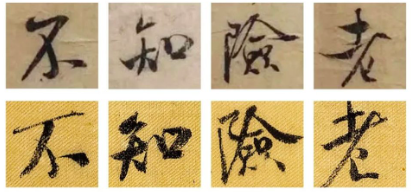

米芾题《枯木怪石图》诗跋(上)与米芾《蜀素帖》(下)比较

米芾题《枯木怪石图》诗跋(上)与米芾《蜀素帖》(下)比较

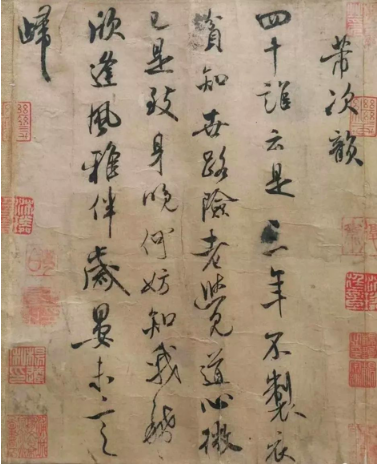

紧接其后的米芾诗跋为:“芾次韵:四十谁云是,三年不制衣。贫知世路险,老觉道心微。已是致身晚,何妨知我稀。欣逢风雅伴,岁晏未言归。”诗中没有一个字涉及到这幅作品的内容。而且,古书画鉴定界对于这段题跋是否为米芾所书一直存有争议。王老师专门挑出诗跋中的几个字与其他公认的米芾书法作品进行对比。比如“不”、“知”、“险”、“老”,分别与米芾的《蜀素帖》上相同的字一一比较。王老师说:“现收藏于台北故宫博物院的《蜀素帖》所用书写材料为当年四川所产的一种品质高级的丝织品。在纸上与在丝织品上书写,对书家运用笔锋和把握力道具有不同的要求。虽然米芾在《蜀素帖》上所运用的笔法因为材质的不同而与纸本《枯木怪石图》的写法有不同,但我们通过仔细比对,仍然可以看出,《枯木怪石图》上的字显得很做作,比较油滑,一副装模作样的派头。而《蜀素帖》上的四个字,无论是从左至右的摆笔,还是出锋、藏锋、收锋及勾、撇、点,既纵横灵动,又沉着有力,十分符合历史上对米芾书法特点的描述。” 他特别指出了“何”的笔法:“注意看‘何’那一横,与《枯木怪石图》中的‘何’字相比,后者这一笔横划,收尾还带出一个小勾儿,显得特别油滑,既虚又浮。

米芾题《枯木怪石图》诗跋中“何”(上)与米芾《蜀素帖》“何”字(下)对比

米芾题《枯木怪石图》诗跋中“何”(上)与米芾《蜀素帖》“何”字(下)对比

为了进一步说明,王老师又把《枯木怪石图》中米芾所写的“心”和“岁”与米芾另外一幅保存在北京故宫博物院的纸本书法作品《苕溪诗卷》相对比。很明显,《苕溪诗卷》上的书写非常沉稳耐看,潇洒自如,有姿有态。”

米芾题《枯木怪石图》诗跋

米芾题《枯木怪石图》诗跋

比较完米芾的字,再看画作本身。王老师说枯木枝干最上面的小枝杈,显得十分轻浮,而且不像是一气儿画出来的,感觉是后添上去的。这是画完以后觉得不到位,又添了一些细杈。另外,石头最左侧石根儿底下那几丛野竹枝叶,戳戳点点,显得细碎,而且墨色也缺乏深浅不一的变化。真正的好竹子画出来是什么样呢?王老师以画竹子最为知名的文同《墨竹图》做比较。文同是苏轼的远房表哥,两人关系非常好,苏轼曾称赞文同为诗、词、画、草书四绝。在王老师看来,苏轼经常和文同切磋画竹的技法,以苏轼的聪慧才智,怎么能画出《枯木怪石图》那种水平的竹子呢?”这幅画上的笔墨问题不少,因此存在后人仿造的较大可能性。苏轼的书画,在他健在时已成为世人争相拥有之物,出现了不少造假现象。有宋代《梁溪漫志》为证,其中写道:“书与画皆一技耳,前辈多能之,特游戏其间……东坡所作枯木竹石万金争售”,说明苏轼画作在北宋已经极为出名。到了南宋,临仿者更多。无论是元代,还是在以仿造书画作品最盛的明代中后期,苏东坡的书画一直是抢手货。由于他的大名,有他名款的字画特别畅销,几乎尽人皆知他爱画竹石与枯木。因此,这一题材被造假的可能性最高。”

《潇湘竹石图》上多呆板之竹,不似苏轼应有的洒脱

《潇湘竹石图》是绢本,横1.05米,高28厘米,结尾处有苏轼题款,写了五个字:“轼为莘老作”。“莘老”就是孙觉,后来成了苏轼学生黄庭坚的岳父。孙觉与苏东坡是同年的进士。按苏轼的活动纪年推测,画这幅画的这一年,孙觉即将到湖州任职。有可能是在临行之前,苏轼作《潇湘竹石图》相赠。但是,这幅画也不像是苏东坡的真笔。

苏轼《潇湘竹石图》局部(网上图片)

苏轼《潇湘竹石图》局部(网上图片)

题跋的五个字很重要,是自古至今收藏者认定为苏轼真迹的最关键证据。可是按王老师所说,也有专家将五个字中的“轼“字与苏轼其他书法作品上的题跋相对比,发现这个字的笔法结构有问题。此外,画面上有一大段隶书题跋:“东坡竹石戏墨始见于湘中故家,绫背象轴如旧,越十五年,其家子孙物故,使婢售于市,偶余见之,岂造物相成于予躬。惜绫轴已剥落矣。竟以石米易书。坡仙笔迹宛然可敬。予不能留意,专为梁台柱聘君德甫献,德甫乃好事博雅君子,故予不惜上。元祥。元统甲戌二月望书。”王建南老师认为,根据落款看,是湖南人杨元祥书写于元代惠宗时期的1334年。在画中这个位置题写这样一大段文字令人费解。“从杨元祥所写的内容可以看出,他非常敬仰苏东坡的为人,以能够亲见苏翁作品为荣。可是,他却在画中的江面处写了这么多字,极大地破坏了画家欲表现江水浩渺迷蒙的意境。按一般规矩,除了画家本人,其他人都应该题写在画面之外,即在卷后。即便是历史上最喜欢在别人作品上题字的乾隆皇帝也不太会选择在杨元祥所选的地方题字。这样做太损害画面了,使人望上去会误认为画上只有右边的竹石,而错过左侧上方所绘的一片沙渚。如果真的是苏轼作品,杨元祥舍得这样糟蹋吗?”

苏轼《潇湘竹石图》局部(网上图片)

苏轼《潇湘竹石图》局部(网上图片)

如果说上述论述属于王老师比较主观的推断,那么他所说的第二个原因似乎更有说服力。王老师认为画上其他的评判依据都不如画中内容重要。他指出顽石两边的竹子画得有问题,不像苏轼所为。“竹叶都很死板,尤其是中部探到石头后面高高翘起的那一丛,叶片是一个一个搭在一起的,跟文同画的《墨竹图》比,相差太远,死板得要命。根据历史上关于苏东坡善于画石头和竹子的记载,与他的水准不相匹配。虽然苏东坡不是专业画家,但他是如此具有才情的人,加上他出色的书法功底,对于以书法入画表现竹子的画法,他应该最得心应手。竹子不一定能画得像文同那样符合自然的真实状态,但是就笔法而言,应是极为活泼与洒脱的。”

苏轼高举中国文人画的大旗

讲了半天,结论出来了,这两幅传世之作都不一定是苏东坡的真迹。那么研究这两幅画的意义何在呢?王老师表示,从实证的角度讲,我们今天的人,永远拿不出百分之百的证据以判定任何一幅流传有序的古代书画作品的真伪。但是对这些传世作品的不懈探究,总能够使我们更加接近创造这些作品的时代与画作背后那些有血有肉的艺术家。他们的思考,他们的追求,他们的品味,很可能反映了时代最具典型性的审美特征。通过了解古书画,是我们走进历史,触摸久远年代的一条重要的线索。在探寻的路上,总有意想不到的人文风景与我们相遇。我们自身的审美能力会随之提高,进而丰富自己的精神生活。 特别需要指出,在中国绘画史上,苏轼的历史地位无人可替代。在整个北宋,他是公认的文人画领袖。虽然唐代的王维是文人画的奠基者,但是,如果没有苏轼等人高举文人画的旗帜,倡导文人画的品质,并且身体力行地从事绘画实践及著书立说,就不太可能出现自南宋末年开始的艺术变革扩大至整个元代的局面,最终给中国绘画史带来的巨大影响。我们今天所看到的文人画繁盛时期的“元四家”和明中期“吴门画派”等画家的作品也许会呈现出另外一种面目,走向另一条道路。因此,苏轼与他的同代艺术家有力地推动了中国文人画的大发展。他作为旗手,居功至伟。

“今天之所以讲苏东坡,是因为他所倡导的文人画已成为中国绘画史上最大的一支风格流派。我们今天经常谈到的文人画实际上在中国古代绘画史的长河中,只是一个分支。原来的文人画不是黄河,不是长江,而是汇入到长江、黄河里的一个支流。但是为什么我们一提中国画,就要谈到文人画呢?这里很大一个原因是来自于苏东坡的艺术实践与理论主张。在他之后,文人画这一条支流,越行越宽,越行越广,浩浩荡荡,以至于盖过了黄河、长江主流的风采。那么有人会问“绘画主流应该是什么?主流应是职业画家所形成的绘画之道。”

文人画自成一派,大部分创作者都是读书人,后来考中科举者成了士大夫,绘画作为公务之余对闲情逸趣的追求,从而提高自身的综合素质,还可以成为传递友情、社会交往的最佳媒介。文人画的技法最为看重的是以书法的笔法来作画,而画外之功更为重要,作画者要把文人的修养和见识融入画中。在题材的选择上常常与职业画家不同。众所周知,梅、兰、竹、菊这些特定的自然物象在画史的长期演变中,成为了文人特定的表现对象,被称为“四君子“。于是在一花一叶之间,文人士大夫将学识、品性、胸襟与抱负,一一传递出来,形成了传统中国绘画中独有的一道风景。苏轼便是这道风景中最具风采的缔造者。

供图/将行

文/北京青年报记者 张嘉

编辑/雷若彤