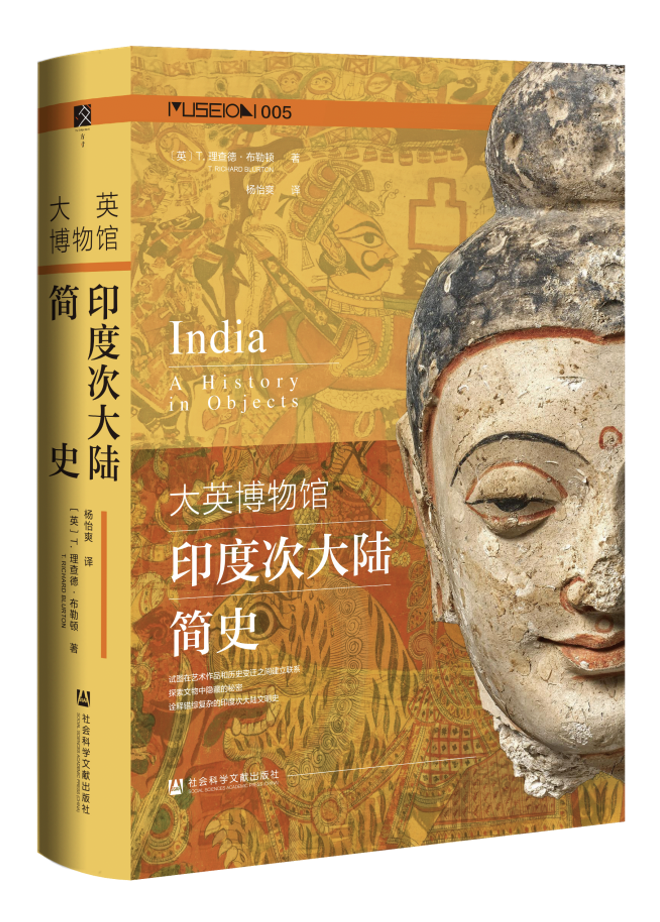

本书以南亚文化史为研究主题,该地区如今由以下国家组成:巴基斯坦、印度、尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡、不丹以及马尔代夫。在今日南亚,印度是世界上除中国之外人口最多的国家。然而,这一排名可能很快就会发生改变,印度将成为人口最多的国家。目前,印度的人口已接近 14亿。 这一巨大数字也昭示了这片次大陆的另一个特点 —— 宏大的文化范畴。本书将在其中挑选部分文化主题进行介绍和说明,因为范畴过于宏大,只能有所取舍。这些主题将被置于一个广泛的时间框架内,但有些主题跨越了时间的界限,例如象牙的使用、讲故事的悠久传统,或是《罗摩衍那》等史诗。书中所涉及的最早物品来自旧石器时代,可追溯至大约 150 万年前;最新的则是 2016 年制作的艺术品。

南亚在语言、文字、民族、宗教和建筑等方面的多样性十分引人瞩目。仅从第一个方面 —— 语言来看,就可见其丰富性。在南亚使用的数百种语言中,有 4 个完整的语系 —— 印欧语系、达罗毗荼语系、南岛语系和藏缅语族。如今,仅印度就有 20 多种官方语言和大量文字体系。所有这些共同造就了巨大的地区差异和各行其道的发展。许多南亚文字衍生自古代婆罗迷文,婆罗迷文本身则可能是在与波斯帝国使用的阿拉姆文字体系的接触中产生的,因为波斯帝国的一部分就在今天的巴基斯坦境内。后来的文字则反映了较近期的历史,如用于波斯语和乌尔都语的阿拉伯文字以及用于英语的罗马文字。

20 世纪,语言一直是有争议的领域,经常被用来定义国家(巴基斯坦使用乌尔都语;孟加拉国使用孟加拉语)以及现代印度的地域单元(安得拉邦使用泰卢固语;泰米尔纳德邦使用泰米尔语;喀拉拉邦使用马拉雅拉姆语)。对这个话题的讨论可能总是会与偏误相伴。然而,在大多数情况下,次大陆北部的语言,包括乌尔都语、旁遮普语、印地语、尼泊尔语、孟加拉语和其他语言,都属于印欧语系。但这并不意味着讲这些语言的人都是同源的;民族与语言并不是一回事。事实上,南亚民族繁多,一望而知;这种多样性反映了交往、旅行、贸易和兵戈相见的历史。鉴于这种情况,多语言共用现象如此普遍,既令人叹为观止,又势在必行。

地理

印度次大陆在地质上由两个基本要素构成,即南部地区和北部地区。南部地区在地图上呈倒三角形,西部与阿拉伯海相邻,东部与孟加拉湾相接,它主要由自西向东倾斜的德干高原中部和南端的现代泰米尔纳德邦平原构成。再往南则是斯里兰卡,虽然它今天是一座岛屿,但在地质上与泰米尔纳德邦相连。德干高原非常古老。在那里可以看到世界上最古老的裸露岩石表面,可以追溯到大陆漂移使该地区与北方的欧亚板块接触之前的时代。由于石头无处不在,石构建筑在这一地区很常见(1)。

在德干高原之外的北部地区以喜马拉雅山脉(2)为标志。此处山脉是在较近的地质年代因古老的德干高原与欧亚大陆板块碰撞形成的,这一过程今天还在继续。南部板块被压在北部板块之下,地面由此被向上推起形成山脉。从喜马拉雅山脉流淌而出的许多河流 —— 其中最重要的河流包括印度河、亚穆纳河、恒河和雅鲁藏布江 —— 千百年来在河谷中沉积了大量淤泥,从而确保了印度北部平原的肥沃,也由此使得此地在远古时代森林密布。然而,一旦森林被清除,这些地区的肥沃程度就取决于季风 ——即每年的降雨时节。北部的雨季从 6 月开始,东南部的雨季从 10 月开始。这些河谷冲积物丰富,但与之相应的是石头资源相对匮乏。这意味着该地区大多是砖构建筑。在历史上,只有宫殿、堡垒和富人的祭拜场所是用石头建造的,这些石头通常来自很远的采石场(信德省西南部、古吉拉特邦和拉贾斯坦邦是例外,这些地区有建筑石料产出)。从山区向西北延伸的山谷为熙攘往来的商人以及进入南亚的军队提供了通道。

南亚的地理多样性产生了从山地松树林一直过渡到亚热带硬木林的各色俱全的植被。但这也意味着这片次大陆的大部分历史都是分散展开的,而非围绕单一中心。这里虽也曾有过强大的中央政权主宰一切的时候,但这在历史上十分鲜见。不同的周边地带经常以地理区域为基础,并往往与上述不同的语言区相合。

宗教

南亚一直是一个宗教繁多的地区。世界上有四大宗教 —— 佛教、印度教、耆那教和锡克教 —— 都起源于此。来自次大陆以外的其他宗教,如琐罗亚斯德教、伊斯兰教和基督教,也在此处获得重要地位。佛教、印度教和耆那教都留下了跨越两千年的建筑和雕塑实例;基督教的历史较短,但也有相关古迹遗存。锡克教和伊斯兰教较不注重造像,但它们也在礼拜场所 —— 谒师所和清真寺的建造上占据重要的一席之地。

将神祇想象为人类形态是印度文化的特点之一,这在佛教和印度教中尤为明显。而这一特点尤其体现在寺庙的外部通常以人形雕塑来装饰。在南亚文化中,人的形态也经常被用来作为某种观念的象征:语言被尊称为伐求女神,喜马拉雅山脉或恒河等地理特征被视为男性或女性,文献中所载的哲学概念也被拟人化,例如佛教神祇般若佛母,其名字的意思是“已臻完美的智慧”。

南亚的宗教都践行朝圣的理念:朝圣者的路线在这片土地上纵横交错,信徒们收集的神圣纪念品被从大陆一端带到另一端。与此紧密关联的是土地的神圣性质及其要素 —— 河流、山脉和神圣的岛屿。尽管这些特点在印度教和佛教的朝圣中得到了最鲜明的体现,但朝圣在南亚的所有宗教中均很常见(3)。

各种各样的不同材料被运用在雕塑的制作之中。石头和青铜乃是社会精英的常用材料,我们对南亚文化理解的主要源头 —— 寺庙使用的就是这样的材料。木材只在山区使用,如喜马拉雅山麓或孟买以南的高止山脉。然而,陶土曾经是并且现在仍然是最常见的雕塑材料。公元前 6000 年,泥塑就已经出现,且这个传统一直延续到当代乡村作坊和城市工作室的作品中,让我们想起大地母亲在南亚的神圣性(4)。

从公元前 1 千纪中期开始,王公贵族的住宅就不再在南亚景观中占据主要地位,成为主体的乃是神祇的居所 —— 寺庙、清真寺、圣坛和陵墓。例如,我们对印度南部朱罗王朝的宫殿建筑几乎一无所知(它无疑是木结构的,没有保存下来),然而,同一时期的寺庙 ( 如坦贾武尔的布里诃丁湿伐罗神庙 ) 的宏丽之姿却得以留存下来。在南亚,建造神圣建筑是展示地位、财富和权力的标准方式。直到近代早期,从伊斯兰教传入次大陆开始,尤其是在莫卧儿及其继承者,以及后来的英治时期,世俗建筑才与之并驾齐驱。我们可以在此举出的例子包括莫卧儿皇帝沙贾汗建造的阿格拉堡垒、焦特布尔的梅兰加尔堡垒,或在英治下的新德里为英国副王建造的宅邸宫殿(现为印度总统府)。这里列举的世俗建筑在宏伟程度上可与七八百年前建造的布里诃丁湿伐罗神庙一较高下。

纺织品与色彩

色彩是南亚文化中最明显、最持久、最令人愉悦的元素之一(5)。印度的世界观从古至今都是以绚丽的色彩来构思的,无论是印度南部寺庙塔门上陈列的彩塑,还是集市上出售的大众版画。世世代代以来,艺术家和工匠都很娴熟地掌握了这些色彩组合的表现技艺。印度绘画清楚地表明了这一点,将不同的颜色与不同的心绪状态联系起来的理论确保了观赏绘画是一种令人兴奋的体验。对色彩力量的这种理解,加上早早就掌握了棉织品和丝织品技术(二者均出现在公元前 3 千纪),意味着印度的彩色纺织品令世界各地为之目眩至少已经有两千年的历史,无论是古罗马,中世纪的东南亚、中国和日本,还是最近几个世纪的欧洲和非洲,或者 21 世纪的米兰高级时装店。

结语

本书的目的是通过大英博物馆的藏品在艺术作品和历史变迁之间建立联系。250 多年来累积起来的这些藏品可谓洋洋大观,反映了印度次大陆的文化特征。本书中许多艺术作品的价值纯粹是建立在其审美意义上的。然而,在我们这个全球化的世界里,还有一个更深远的目的。很明显,若是我们对自身以外的文化一无所知,我们必因此而衰弱。南亚人占世界人口的五分之一 —— 包括居住在亚洲和如今分散在其他各大洲的人口,因此开展这项工作至关重要。本书就是为此而做的一个小小尝试。

编辑/韩世容