展览:国运繁荣渡白头——何香凝艺术精品展

展期:2025.9.8-11.9

地点:国家大剧院艺术馆

20世纪30年代初,在鲁迅倡导发起的现代版画运动中,中国新兴木刻版画诞生,版画成为宣传进步思想、提高大众审美的重要媒介。而早于鲁迅20年,何香凝(1878-1972)已经以绘画为武器,将艺术与革命紧密结合。她笔下的狮虎猛兽和老梅是唤醒民众的号角,开了20世纪中国革命美术的先河。

何香凝

正在国家大剧院艺术馆举办的“国运繁荣渡白头——何香凝艺术精品展”,展出何香凝各时期绘画代表作50余件、珍贵文献资料40余件,呈现其艺术创作与革命生涯交相辉映的壮丽画卷。

画狮虎猛兽唤醒旧中国

何香凝是20世纪重要的社会活动家、革命家,也是中国近现代美术史上重要的艺术家。何香凝的绘画作品可以大致分成两个时期,以1949年新中国成立为界。她的绘画题材主要有三类:狮虎猛兽题材、中国古代文人画松竹梅题材以及山水题材。

20世纪早期中国多灾多难,社会经历巨变,这种情况下,狮虎成为当时很多知识分子笔下的重要形象,美术界也是如此。当时很多画家如徐悲鸿,岭南画派高剑父、高奇峰等,都善于创作狮虎题材。这样的时代氛围之下,何香凝也受到了感召,试图通过这一题材来唤醒中国,唤醒民众。

1909年,何香凝入东京女子美术学校日本画科学习,师从端管紫川学习花卉、山水,同时在业余时间师从日本帝室画家田中赖章学习动物画。此时她便格外喜欢雄狮、猛虎题材,她笔下的猛兽吸收了西洋绘画的风格,以刚毅的形象、有力的线条为主要面貌,给人以强烈的视觉震撼力,形成了一种因循传统却不拘泥传统、以画言志的个人风格。即使是今天的普通观众看到这些画后都会精神为之一振,何况那些处在多灾多难当中、希望救亡图存的有识之士。

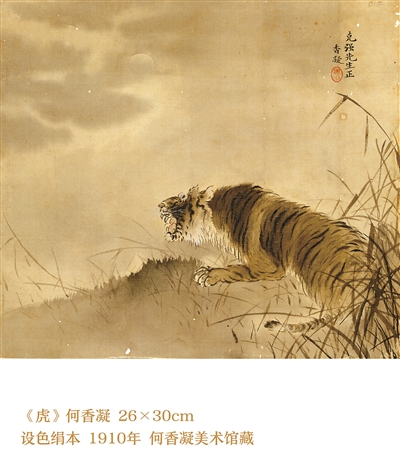

《虎》 何香凝 1910年

展览开篇即呈现了一幅何香凝留学日本期间的作品《虎》。这张作于1910年小幅绢本作品左上角是阴云密布的天空,右下角一头猛虎低伏着身子,正朝着密云处怒吼。何香凝刻画了老虎正欲起身的姿态,似乎象征着沉睡中即将苏醒的中国。从这幅画的题跋来看,是赠与中国近代民主革命家黄兴的,黄兴曾是黄花岗起义和辛亥革命的军事领导人。

昂扬向上的何氏梅

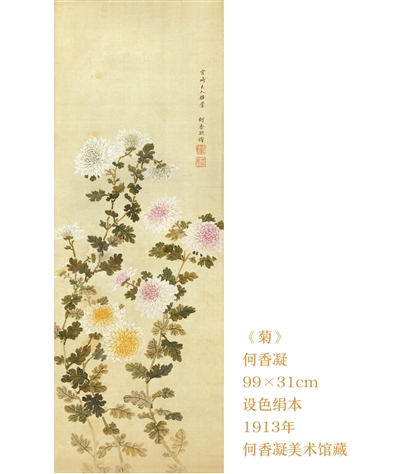

梅兰竹菊松是中国传统文人画题材。创作于1913年的《菊》清新淡雅,粉、蓝、黄三色菊花长于颀长的枝干顶端,工笔画出层层菊瓣,题跋写“宫崎夫人雅鉴”。宫崎夫人即日本友人宫崎寅藏的夫人。袁世凯窃取辛亥革命成果后,企图通过驻日公使馆组织暗杀团,刺杀流亡日本的孙中山。幸得廖仲恺、何香凝和宫崎寅藏、头山满等人相助,保证了孙中山先生的安全。这幅雅致的菊花,即是中日友好历史的见证。

《菊》 何香凝 1913年

中国古代文人画松竹梅,主要表现个人品格高洁,而在何香凝笔下,松树梅花都充满斗争精神,尤其是她的梅,有些学者称之为“何氏梅”。她常会在老笔分披的骨干中,画两枝直挺向上的梅杆直插云霄,表达昂扬向上的姿态。

绘于20世纪20年代的《一枝梅讯陇头春》,画中下部横置一根粗壮的枝干,干上生出一个枝丫斜插向上,枝丫上点缀着淡红色的梅花,右侧后方还有两个淡墨绘成的枝条直挺向上,整幅画给人的观感是花朵虽然柔美,但枝条老练刚劲,极富力量感与韵律感。画上由同盟会会员、民主革命者柳亚子题一诗:一枝梅讯陇头春,点缀风华迥绝尘。莫问孤山林处士,罗浮翠羽倘前身。

从20世纪20年代开始,“何画柳题”几乎成为一种模式,柳亚子是以诗歌为武器的爱国诗人,何香凝是以画笔为利剑的革命画家,“何画柳题”的合作模式不仅是一项借诗画言志的行动,某种程度上,也开启了中国画现代化转型的模式,拓展了“题与画”的内涵,具有强烈的时代气息和民族风格。

《雪·月·松》 何香凝 1920年

展览中一幅《雪·月·松》颇有徐渭《雪蕉梅石图》的意味,画面底色以墨晕染,用深暗的天空背景衬托前景的植物,只不过徐渭的芭蕉梅花狂放写意,而何香凝的雪松更加遒劲挺拔。传统中国文人画在描绘夜景时很少描画月亮,何香凝这幅雪松着重刻画了被云些许遮住的月亮,这是结合了日本画的岭南画派画法。1922年,何香凝回广州定居后,开始受高剑父、高奇峰画风影响,注重画面意境的描绘。画中题诗也是柳亚子,其中一句“栋梁大厦心原在,羞向秦廷作大夫”,典故出自秦始皇封禅泰山时遇暴风雨,避于一松树下,因此树护驾有功,被封为五大夫,后以“五大夫”为松树别名。而柳亚子想表达松有独立品格,不愿屈节事秦。

笔墨当随时代

展览中也有何香凝的山水画。她的山水以中国传统风格见长,融入了古典文人的意趣,从宋元以来的文人山水画入手,多是明快亮丽的颜色。

创作于1934年的《为谁来补破山河》中,崇山峻岭上瀑布飞流直下,苍松低垂,两人立于山顶,俯身往下观瞧。画上柳亚子题诗:为谁来补破山河,腕底烟云未等闲。收拾雄心归淡泊,时时曳杖款荆关。诗中的“荆关”是画史上五代著名山水画家荆浩、关仝,二人以描绘北方雄奇山水见长。廖承志曾在《我的母亲和她的画》一文中提到这首诗,认为“这明明是同南京决绝的一首诗”。

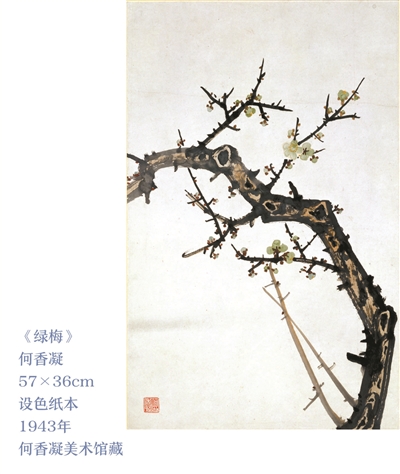

20世纪20年代末开始,何香凝多次赴东南亚举办画展,为救济国难筹措资金。1941年,香港沦陷,何香凝经广东辗转流离于桂东北。这一时期,她宣传抗战,参加各种抗日救亡运动,同时不忘因陋就简地坚持作画,展览中一幅别致的《绿梅》便作于这一时期。

《绿梅》 何香凝 1943年

在何香凝的一生中,她始终以饱满的热情投身于艺术创作和革命中。脱离她的革命人生,就无从谈论她的绘画。正因为她对革命斗争精神的彰显,受到社会各界人士的褒扬,有评论家认为,何香凝的绘画,可以被称作“革命史画”。

1949年以后,何香凝的艺术创作进入第二个阶段。这一阶段,她融入新中国的建设中去,心情愉悦,眼前所见气象万千,她的绘画风格也发生了相应的变化。虽然还在继续画狮虎猛兽题材,但已经与早期那种充满斗争意志的表现方式不一样了,所画动物笔触比较粗放,风格更加豪放,展现出欢快的格调。而此时松竹梅和山水题材也都展现出了积极向上、昂扬奋进的精神面貌。

1962年,何香凝当选为全国美术家协会第二任主席,也是至今为止唯一一位女性美协主席。她在担任美协主席后,继续为中国美术事业的发展做出贡献,成为中国美术史上一位不可或缺的伟大女性画家。

文/安仔

图源/国家大剧院、何香凝美术馆

编辑/李涛