远古人类从大自然中认识到水的浮力,一些简单而粗糙的漂浮工具被制作出来。新石器时代,中国就出现了木筏、独木舟等。进入铁器时代后,冶铁技术的出现、木工技术的精细化,使得造船技术进一步提升。运河的开通与发展给贸易、运输带来了便利,运河上的舟楫也不断丰富和演变。

扬州中国大运河博物馆“运河上的舟楫”展共展示了78艘实体船模,并对船模的名称、类型、航行区域、航行故事及关联知识进行了介绍。

我国目前考古发现最早的舟船是在浙江杭州萧山跨湖桥遗址出土的独木舟,年代距今约8000年。独木舟体态轻薄,船头上翘,残存长度为5.6米,最宽处52厘米,由整棵松木刳剡而成。遗址内还发现了木桨。

艅艎大舰最早出现于吴王僚时,是水战中的旗舰。吴越之地,自古有“舟楫之盛”,以“舟楫为舆马”。据《中国历史大事年表》记载“吴王僚二年,攻楚,战于长岸,大败,失王舟余皇”,这里的“余皇”即艅艎,体形高大,设女墙,能攻善守。

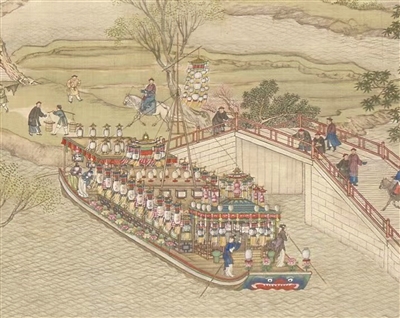

隋炀帝在开凿大运河的同时,命人到江南购买木材,建造龙舟等。大业元年(公元605年),隋炀帝从洛阳出发至江都(今扬州),随行的龙舟、凤舟、各种舫船共计5191条,船队排起来有200多里长。其中最豪华的龙舟分上下4层楼,中间两层有房间160间,皆用丹粉、珠翠、金银相饰,金碧辉煌。

明清时期,运河沿岸的8个省份每年要向京师提供300万—400万石漕粮。通往直隶漕运货多,且北上运河水道窄,需大量中小型船只转运。北京、天津地域的漕运船被称为北直隶漕船,载货重一般为400吨左右。

展厅里还展出了几种名称特别的船,比如“米包子”。“米包子”原系漕船,专运粮米。清末上海成为中外商埠,清政府征收运输船税是按舱口尺寸大小来计算的,船民为少纳税,便将船舱改成口小肚大,形如包子,故称“米包子”。这种船油漆美观、保养精细,一般由船主自己动手,力求船身明亮如镜,故有“春看娇娘秋看船”之说。

还有“两节头”,是针对运河的特殊水情而设计。两节头非常狭长,吃水很浅,运输动力主要由风帆和船橹来提供,在河道弯急或水位较低的情况下,可以分体而过,之后再连为一体继续行进。这种化整为零的设计智慧,解决了在狭窄河道大量运输的难题。

沙飞船是明清时期扬州、苏州至杭州一带的舫船,也称“迎船”“楼船”,其做工考究、典雅,船身较大,稳定性好,档次较高,是文人墨客、仕女名媛、大商巨贾、官宦贵族喜欢租雇的船只。在船上,可观赏两岸风景名胜,也可在厅堂喝茶饮酒、赋诗作画,有的船还有卧榻可供休息。博物馆按1∶1.4比例复原了一艘沙飞船,观众可以进行沉浸式体验。

希望每一位观众都能够通过展览,走进运河上的舟楫世界。

(作者单位:扬州中国大运河博物馆)

文/吴从浩 司琪

编辑/倪家宁