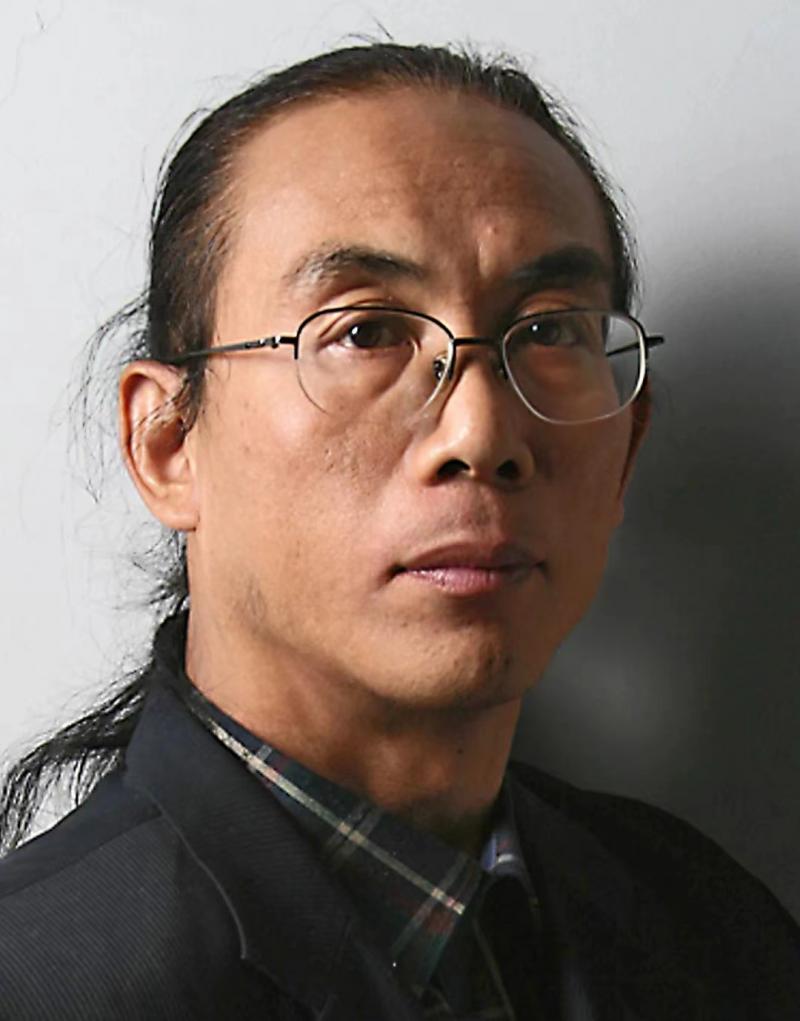

陈哲,著名词作家、音乐制作人。《土风计划》发起人(主张“活化传承”)

◎金兆钧(乐评人)

1998年,有几张唱片相继发行,《风吹过桥》《第一直觉》《梦·峡谷》,但在“市场”上并没有引起太大的影响。这几张唱片都出自CZ音乐工作室,工作室的创办人则是词作家陈哲。

陈哲原来是首钢的电工,于上世纪八十年代由外国歌曲填词进入音像界。此后,《血染的风采》《让世界充满爱》《黄土高坡》《走西口》《同一首歌》(与迎节合作)《一个真实的故事》(与陈雷合作)等作品曾家喻户晓。

我第一次见到陈哲是在侯牧人家。我和老侯正聊天,他进了屋,老侯介绍我说:音协的金兆钧。他看了我一眼,随即扔下一沓稿纸说:这词都出来了,星期五下午进棚啊,说完转身就走。

我愣了一下:今天星期三,星期五就进棚?

老侯笑了笑:是啊,十首歌,我还得连谱带配呢。现在活儿太多。

1989年底,陈哲去了香港,我年底去香港开会见了他,他颇无奈地告诉我:不适应,这里没法谈音乐。

1994年起,陈哲回到了北京,注册了CZ唱片公司。此前,他已经常常回来,在宿舍院里租用了两间房子,一间上加盖了小二楼,一群年轻人经常在那里高谈阔论,如何力、李健、启航等等,眼下颇活跃的丁太升我也在那儿见过。

他当时仍然想以自己的方式出版新作品,相继编辑出版了两张《黑月亮》唱片。

我试图告诉他流行圈确实这几年变化很大,或者可以说,与他熟悉的八十年代相比,已经完全不一样了。

陈哲不是很能接受,有几次我们彻夜长谈,最后他的结论是我变了,变得功利了,而不再有当年的锐气和批判精神,满足于当个“爷”了。

争论倒不至于影响我们的友情,我提醒他:这一代年轻人对你恐怕也更多的是崇拜而不是认同。他们自有不同的价值取向和选择。

这些讨论自然没什么结论,于是各行其是。

后来,他就按照原来的想法准备去寻找“别一种声音”——在年轻人这边寻找的另一端,古老的民间音乐。

他去了广西采风,回来用MIDI制作了一些音乐让我听。

我听了说:素材固然很棒,但说实在的,你毕竟不是职业作曲家,和声和结构上你解决不了,不能靠着素材和概念说服别人。

陈哲当然并不完全接受我的意见,但接受了我去找李西安先生的建议。

李西安先生也给了他同样的意见。他放弃了自己单打独斗的想法,但目标还是利用最古老民族民间音乐资源来创制作现代唱片这条“世界音乐”的路子。

后来,他结识了中国音乐学院的阮昆申和中央音乐学院的方兵,告诉我他们都是很棒的作曲和制作人。

我对《风吹过桥》的评价是:

当歌坛已经陷入无奈的时候,往往是别一种声音正在出现的契机……

词人陈哲从上世纪90年代开始一直致力于“别一种声音”的寻找和制作,一个方向上他面向年轻人,一个方向上他走入历史和民间。这张唱片,包括了广西壮族、苗族、侗族、瑶族、京族、毛南族、仡佬族七个民族的民歌。

整张唱片最大的特点是干净,是简单中浮现的大空间,大部分的无伴奏不会是为了显示歌手们的功力,而该是创制作者为了一种感动而刻意保留的空白。

普通排演厅里两支话筒拾音的录制和很少的后期美化加工方式,无非也是因为只有这样才能让这些传唱千百年来的歌声显示出它本真的魅力。

无疑,这不是一张“流行化”的唱片,它没有华丽的配器、精雕细刻的加工,没有煽情和矫情,也没有前卫和另类,它只是一种朴实的表达,静静地聆听它,你会觉得空气在澄清,心灵在发现了自己。

对《年轻的直觉》的看法是:

CZ唱片公司新近推出了一张年轻歌手年轻作品的合集《第一直觉》,我不很认同“第一直觉”这个名字,有点太朦胧,其实我听过的“第一直觉”很简单,这是年轻人的直觉。

《鸽子泪滴在伤口上》的作者何力是个很性情的年轻人,他倔强和散淡得有点像当年的张楚,几乎完全凭着自己的感觉去寻找音乐,所以旋律中自有十分各色的语言。歌者王秀娟是个身有残疾的女孩,但在她的脸上和歌声中你看不到绝望和颓唐,相反,你会在她纯净和热情的歌声中感到几分惭愧和鼓励。

这是一张“阁楼上的录音”,它在陈哲音乐工作室里录制,简简单单,本本真真,确实不够“完美”,但在今天太多的“完美”制作映衬下,阁楼上的录音或许给我们的感觉更真实一点。

陈哲同时制作了一张“发烧”器乐碟:《梦·峡谷》。我的碟评是《灵性来自自然——新唱片〈梦·峡谷〉》:

《梦·峡谷》是一张以歌曲化旋律为主的器乐唱片,它第一个特点是“趣”,作品几乎都是“轻量级”的,没有复杂的结构和厚重的音响,纯以趣味取胜。第二就是它充分发挥了民族乐器富于表情的特长,古筝、琵琶、洞箫、二胡等乐器在音乐中担当了叙事和抒情的重任,重要的是,乐器本身在这些乐曲中显现出了浓郁的性格色彩,更由于张国平、张维良、张全胜、孟宪德、常静、蔡瑾等演奏家的出色演奏而神韵悠扬,沁人肺腑。何家义的口琴、苏海珍的独弦琴、龚明的口哨也各有漂亮的表现。担任编曲的侯牧人和张卫宁都是编曲高手,这张唱片给了他们充分发挥的机会。录音师张小安已经录制过很多“发烧”音乐,这张唱片中可以让人们感受到他的敬业精神和艺术功力。

与近年来很多同类唱片一样,《梦·峡谷》有着浓郁的民族风格,但并不是传统的简单模仿或再现,它也同样加入了MIDI,加入了吉他、萨克斯及打击乐,从而模糊着我们太过强调的“民族”和“西洋”概念……

今天回想起当年的这些音乐人和作品,感慨颇多。虽然大多数作品没有成为“神曲”,但当年这些唱片无疑是中国音乐人创作“世界音乐”的最早成就——以民族民间的音乐元素为根源的现代化表达!这也一定是中国音乐发展的一个重要方向。

2024.5.25

供图/雨驿

编辑/王静