现在,互联网已经成为未成年人获取信息、休闲娱乐的重要渠道。不过,网络在拓宽孩子们学习生活空间的同时,也带来了一些争议问题,比如未成年人背着家长进行充值打赏,这些钱能返还吗?社交软件里的“未成年人模式”形同虚设,平台是否要为此担责呢?一起去看看北京互联网法院审理的一起涉未成年人充值刷礼物引发的纠纷。

女孩用大人手机

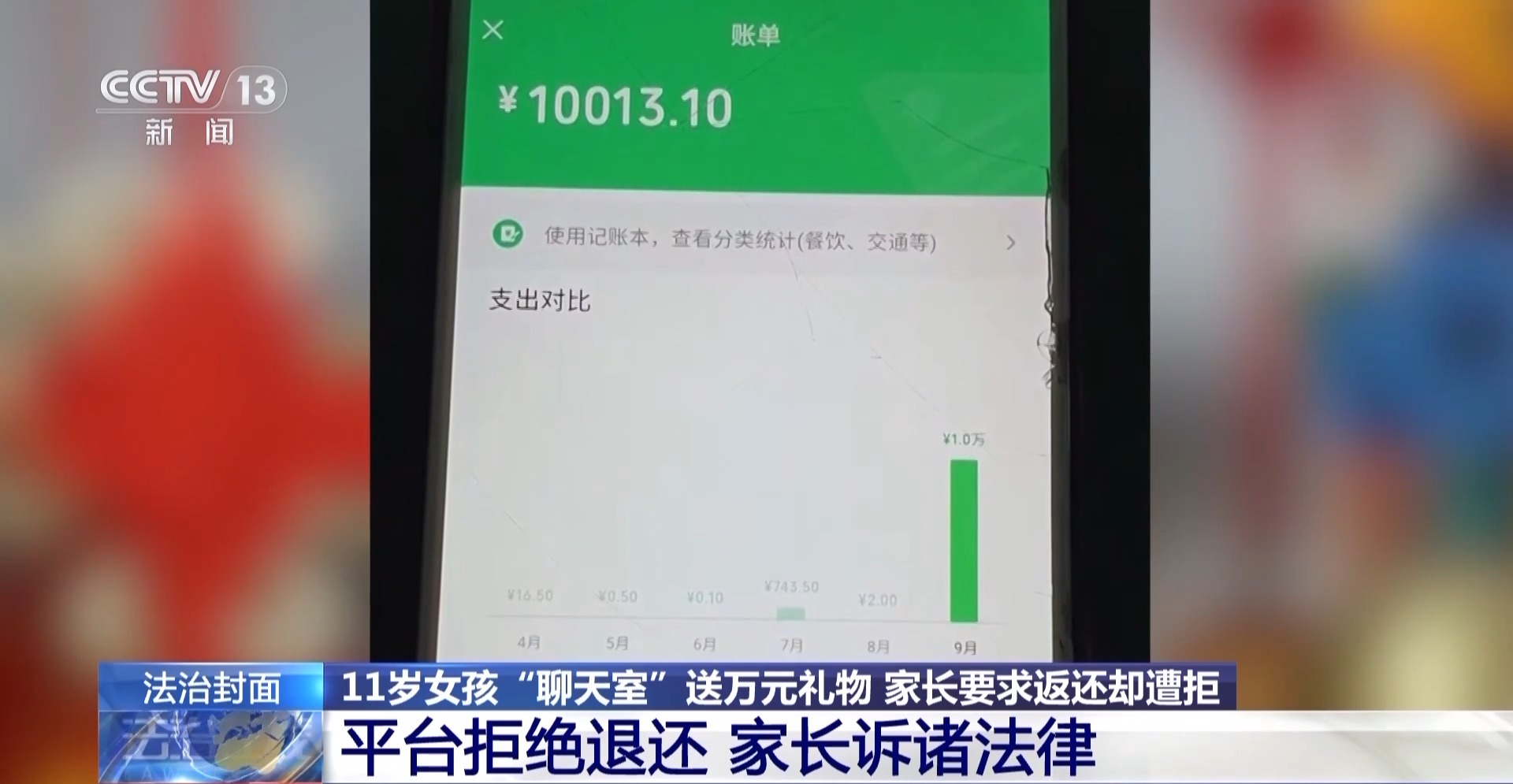

两个月打赏一万余元

11岁的圆圆经常在放学后使用奶奶的手机学习,一个偶然的机会,她下载了一款“连麦”App,也就是语音交友应用。用奶奶的手机号注册登录后,圆圆深深地着迷了。

北京互联网法院政治部副主任张亚光:在App中有不同的聊天室,通过不同主题的聊天室,陌生人之间可以连麦进行唱歌,包括发言等。

除了可以连麦社交互动,这款App上还有各式各样的虚拟礼物,圆圆就经常充值购买虚拟礼物送给平台内的好友们。

北京互联网法院审判委员会专职委员孙铭溪:它都是一些小礼物,可能就几块钱,送一朵花、送一些东西,大家并不觉得是一个大额的消费。但是由于这样一种强社交属性,它里面的页面都非常鼓励大家不停地去互送礼物,导致小朋友在社交软件中通过连麦,相互比拼送礼物。

家长向公司提出退款却遭拒

遂诉诸法律

直到有一天,圆圆的爸爸发现女儿使用的手机中多了这样一款“连麦”社交App,一番询问之下才发现事情不对劲儿。经查询,2022年7月至9月,短短两个多月的时间,圆圆陆续向这款App充值了1万多元。之后,圆圆爸爸向运营这款App的科技公司提出了退款申请但却遭到了拒绝,于是他将科技公司诉至法院,要求对方返还钱款。

北京互联网法院政治部副主任张亚光:圆圆是一个限制民事行为能力人,她这种打赏行为是效力待定的,需要爸爸进行确认,如果爸爸不予确认或同意的话,这个行为是无效的。

在原告方看来,圆圆是未成年人,尚不具有完全民事行为能力,两个多月的时间内充值金额巨大,与其年龄、智力明显不相适应。圆圆的这些行为未经监护人同意、追认,属无效行为,被告科技公司应返还充值款。

不过,被告方认为,圆圆进行充值的账号注册人为圆圆的奶奶,无法证明充值行为是由圆圆做出,且充值兑换的礼物已经被全部消耗,相当于科技公司已经完整履行了服务内容,没有返还义务。

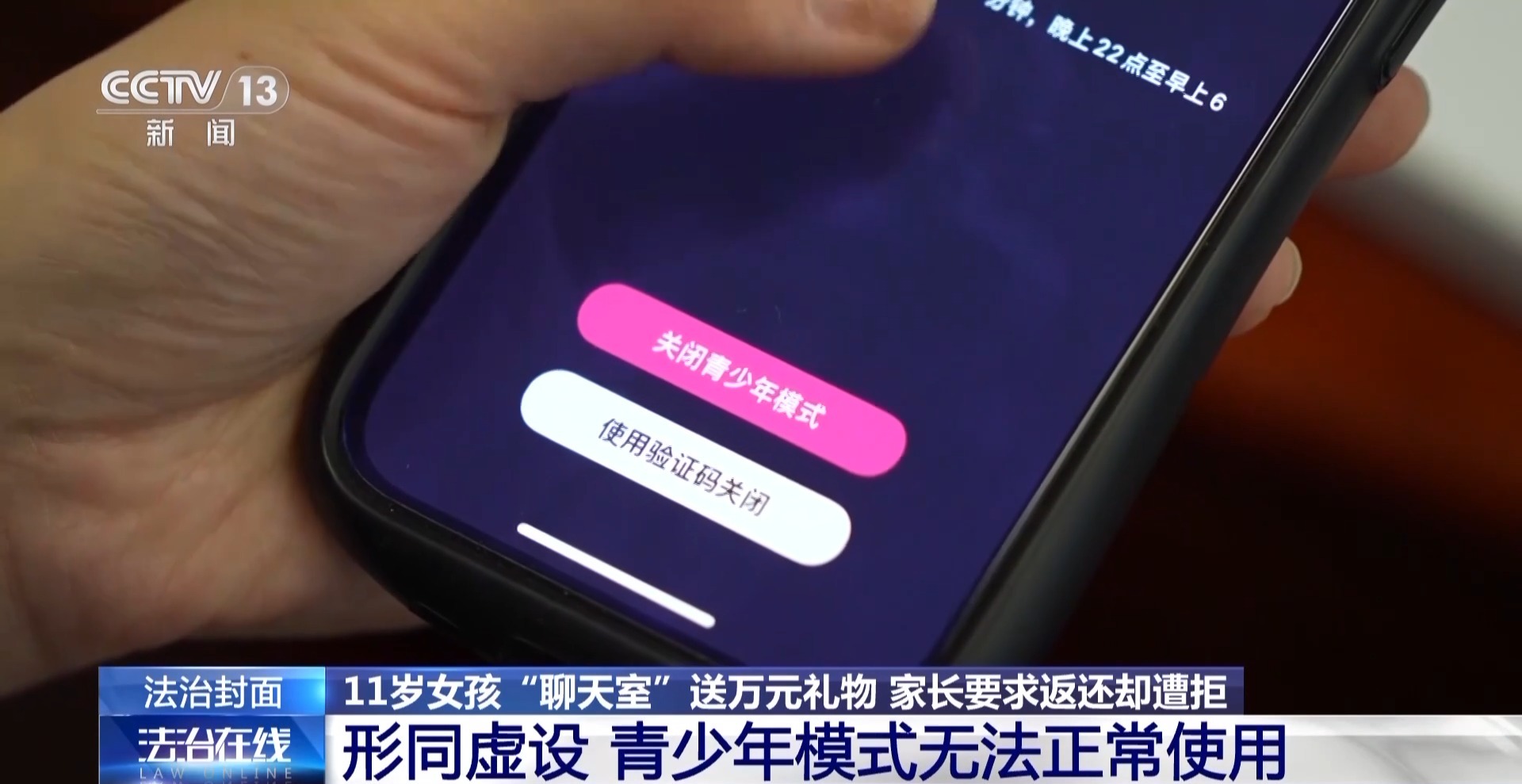

不仅如此,被告科技公司还主张,他们开发了“青少年模式”供用户使用,孩子的充值行为是缺乏监护人监管导致,公司不应为此担责。

那么,被告公司所说的“青少年模式”实际使用情况又是怎样的呢?法官下载了涉案App并尝试设置青少年模式进行体验。

办案法官发现,涉案App虽然设置了“青少年模式”,但模式开启后却只能停留在设置界面,根本无法使用,只有关闭“青少年模式”的选项可以点击。

北京互联网法院审判委员会专职委员孙铭溪:它设置了所谓的青少年模式或者未成年模式,但我们在使用的过程中发现,打开未成年人模式,它事实上是一个虚假的未成年人模式,没有真正的未成年人模式可以使用。

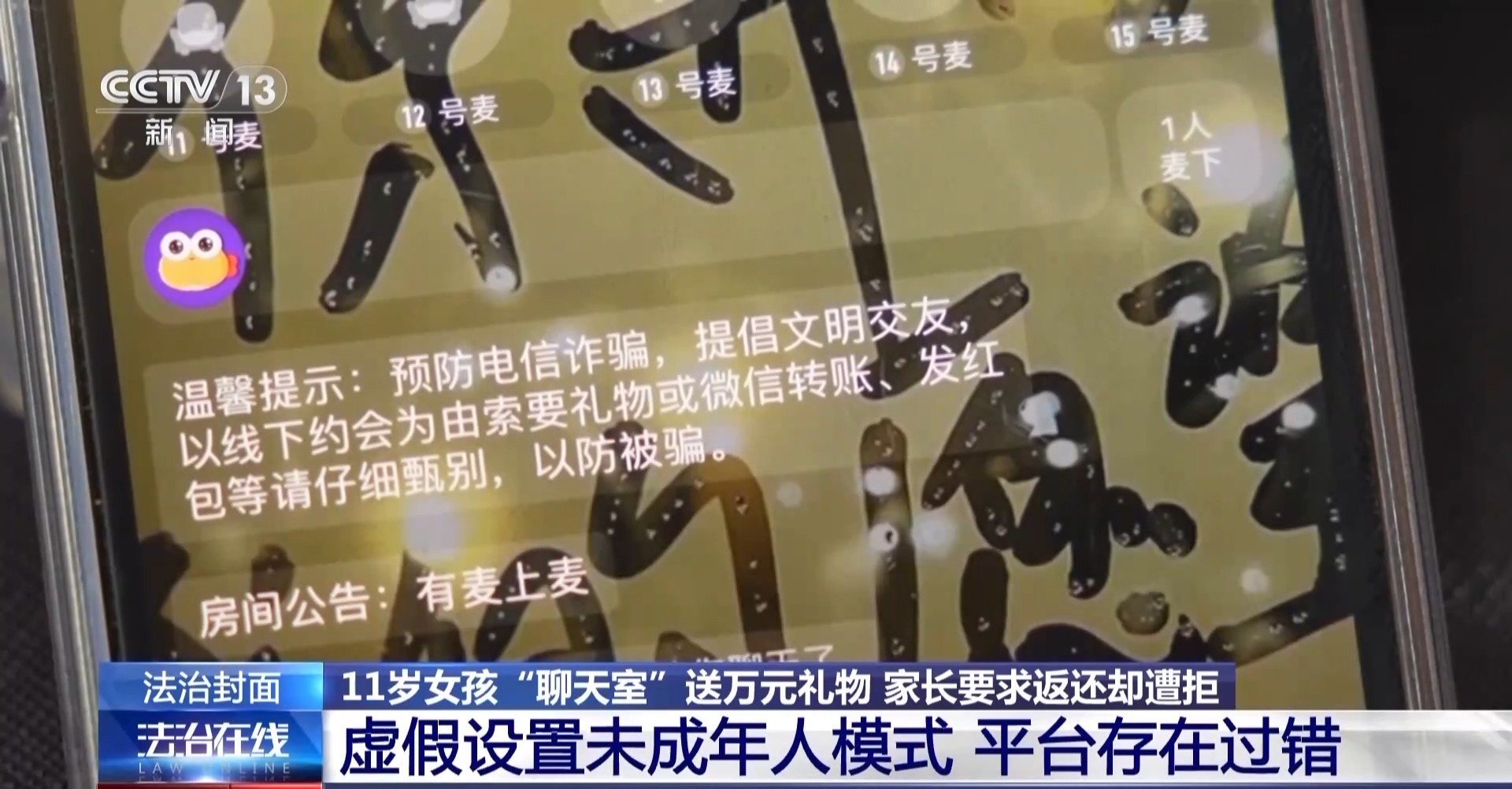

办案法官还注意到,在涉案App的聊天室页面,用户点击“送礼物”按钮可以轻易发起充值、送礼物,也无需进行实名认证,仅在提取礼物收益时才需要实名认证。

法官释法

为何认定充值消费行为无效?

法院审理认为,综合考量涉案账号的使用情况,可以认定该App使用者是圆圆,且充值打赏行为也是由圆圆做出。

根据《中华人民共和国民法典》第十九条规定,八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认;但是,可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

法官解释,本案中,圆圆的家长对其充值消费的行为不知情、不同意,事后不予追认,且充值消费金额一万多元,不属于与限制民事行为能力人年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为,因此原被告之间的网络服务合同当属无效。那么,这是否意味着被告公司应当返还全部的充值款呢?

北京互联网法院政治部副主任张亚光:在返还的过程中,我们也平衡了双方的过错情况,比如说我们考虑到了软件在未成年人模式设置以及未成年人身份识别机制方面存在一定的问题,因此应当承担一部分的责任。同时圆圆的父母作为其监护人,没有很好地去监护圆圆的用网行为,也应当承担一定的过错。

法院审理认为,被告科技公司运营的“连麦”App在界面设置、内容提供上对未成年人具有较大吸引力。在可以轻易发起充值等网络消费行为的情况下,该App应当依法依规设置未成年人模式,建立配套未成年人身份识别机制,但该App“未成年人模式”虚假设置,对未成年人的保护形同虚设,某科技公司应当为未尽到合理管理义务承担责任。同时,圆圆的家长疏于管教,导致孩子长时间使用该App,发生多笔充值交易,也存在一定过错。北京互联网法院依法判决某科技公司退还充值款5500元。一审判决作出后,被告科技公司不服提起上诉,后经二审法院调解,当事双方就赔偿金额达成和解,原告撤回对被告的起诉。

首个未成年人网游退费标准征求意见发布

未成年人网络非理性消费问题一直广受关注,5月28日,中国互联网协会发布首个未成年人网游退费标准征求意见,明确划分了网络游戏服务提供者、监护人等责任方的担责比例,为解决未成年人游戏消费退费纠纷,提供了参考。

今天上午,北京互联网法院举办了未成年人网络司法保护新闻通报会,梳理了近些年受理的涉未成年人案件的一些新特点。

法官称,未成年人的网络活动一般集中于网络游戏、网络直播、网络社交等平台。随着网络服务内容的丰富,一些语音交友、游戏社交等多元化的应用正成为未成年人的网络“新宠”。

法官认为,未成年人通过互联网拓展学习生活空间的同时,也面临一些风险:比如网络信息内容良莠不齐,影响未成年人的身心健康;网络欺凌发生频率上升,网暴惩治面临挑战;个人信息保护意识不足,信息泄露引发多种损害;以及网络沉迷、非理性消费等问题。

北京互联网法院综合审判三庭(少年法庭)法官颜君:我们知道国家对于防治网络沉迷有很多具体的法律法规,但我们从案件发现,还是有孩子能够通过各种方式,绕过未成年人的实名认证去注册账号。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍:小朋友如果真的要使用互联网平台的话,一定要用他自己的真实身份信息去注册账号,家长一定用家长监护模式;不要把家长绑定自己银行卡的账号和孩子的账号进行绑定。

家长履行监护职责

引导孩子合理用网

健康的网络生态,不仅需要法治力量的护航,还需要市场主体主动承担社会责任,建立健全相关保护机制;需要家长履行监护职责,引导孩子们合理使用网络。

编辑/王朝