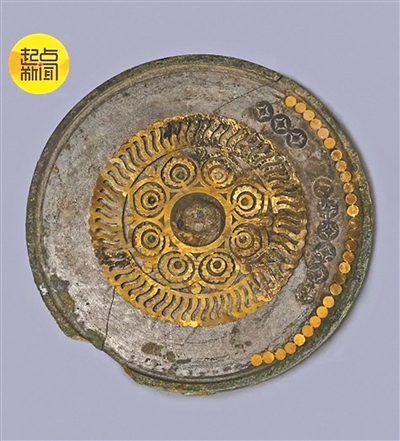

董韶容墓出土的金银平脱镜

陕西博物馆藏 四鸾衔绶纹金银平脱镜

10月11日,陕西省考古研究院公布了西安市长安区贾里村一处唐代家族墓地的考古成果,通过对一处编号为M235墓葬出土墓志的梳理,考古工作者确定了它的主人是《望月怀远》作者、唐朝著名宰相张九龄的夫人董韶容。董韶容墓的墓葬形制虽较简单,出土器物也较少,但出土的金银平脱镜及胭脂盒等级较高,表明了该墓的特殊性。在唐代,金银平脱器物可是皇亲贵族才有机会使用的“高级定制”奢侈品。

从金银错到金银平脱

金银平脱技术是将金、银薄片镂切成各种图案粘贴于胎体表面,再反复上漆打磨,使金银图案显示于漆地之上。金银平脱工艺的源头可以追溯到战国时期。当时已经出现了在漆器上贴饰金、银箔片的技法,可视为平脱工艺的前身。到了春秋战国时期,这种贴饰技术得到了进一步的发展,演变成了“金银错”。这一技术巧妙地将金银丝纹样与器物表面的刻纹相结合,形成了独特的装饰效果。陕西出土的战国铜壶便是这一技术的生动见证。

在汉代,人们便已开始探索漆器贴金的装饰技巧。他们巧妙地将金、银锤炼成薄如蝉翼的片状,精心剪裁出各式纹样,再仔细粘贴于漆器之上。然而,这种工艺虽美,却存在金箔易磨损、易脱落的缺陷。而且,此时的贴饰往往较为零散,尚未形成覆盖整个器面的完整图案。

真正将金银平脱工艺推向成熟与鼎盛的,是国力强盛、文化包容并蓄的唐代。唐代社会富足,金银开采和加工技术发达,加之统治阶层和贵族对金银器物的极度偏爱,为金银平脱的盛行提供了坚实的经济基础和广阔的市场需求。盛唐时期,社会风气开放豪迈,追求绚烂与华美,金银平脱器那金光银辉与朱漆玄漆相映生辉的视觉效果,恰好迎合了时代的审美趣味。同时,唐代中外文化交流频繁,来自西亚、中亚的金银器制作工艺和装饰风格也对其产生了影响,使得唐代金银平脱器的纹样更加丰富,构图更加饱满。

在陕西法门寺地宫出土的文物中,一组“鸾鸟缠枝纹银棱漆器”曾惊艳世人——金箔錾刻的花鸟纤毫毕现,玉石镶嵌的枝蔓如行云流水。这正是唐代宫廷秘技“金银平脱”的巅峰之作:以漆为纸、金银为墨,将自然意趣与精奢工艺凝练成永恒。

据《酉阳杂俎》记载,玄宗朝将此项工艺列为宫廷绝艺,匠人需以“随形走线”之法錾刻金丝,纹样需兼具“书法飞白之逸”与“山水皴法之韵”。这种刚柔并济的造物哲学,恰是盛唐气象的缩影——既见《霓裳羽衣曲》的华丽磅礴,又藏王维诗中的空灵禅意。

特定阶层的高定奢侈品

所谓“平脱”,其核心工艺特点在于“平”与“脱”。它首先将黄金、白银等贵金属捶打成极薄的箔片,然后在其上錾刻出各种精美的纹样,如花卉、鸟兽、人物、云气等。接着,将这些刻好纹样的金银薄片,用漆或其他黏合剂小心翼翼地粘贴在已经做好底胎(通常是木胎、夹纻胎等)的器物表面。之后,在器物整体上反复髹涂多层大漆,将金银片完全覆盖、埋嵌其中。待漆层干透固化至足够坚硬后,工匠们便开始进行最关键的一步——打磨。

他们用砺石、木炭等打磨材料,耐心而精准地将覆盖在金银纹样表面的漆层一点点磨去,直到下方的金银图案完全显露出来,且与周围的漆面处于同一光滑平整的高度。最后,可能还会对显露出来的金银部分进行进一步的抛光,或精细的毛雕,以刻画细节,使纹样更加清晰生动。

整个工艺流程对工匠的技艺要求极高,尤其是最后的打磨环节,力度稍有不均,便可能磨穿金银箔或导致漆面不平,前功尽弃。最终成就的器物,其华丽的金银纹饰与光洁温润的漆地完美融合,浑然一体,触手平滑,视觉效果既富丽堂皇又含蓄内敛,充分体现了古代工艺美术中材美与工巧的结合。

此外,还有一种更为奢华的“金银平脱”形式,被称为“末金镂”或“戗金”,即在平脱图案的肌理或轮廓内再填刻细密的花纹,并填入金粉,使得纹样更加璀璨夺目。

唐代的金银工艺繁荣,全国有金坑、金场14处,银场56处,使用平脱工艺的器物,又是贴金贴银又是工序繁复,注定了这些器物不是老百姓能染指的,基本进贡给了皇室,而皇室又用这些贡品赏赐给大臣,或是作为外交礼品赠予邻国,属于特定阶层的高定奢侈品。据文献记载,当时专为杨贵妃制作金银器和漆器镶嵌的工匠,就有数百人。唐姚汝能的《安禄山事迹》记载,唐玄宗就曾以金银平脱器物赠予安禄山,其中有银平脱破方八角花鸟药屏帐、金平脱五斗饭罂,银平脱五斗淘饭魁、金平脱酒海、金平脱杓、金平脱大盏、金平脱次盏、金平脱大玛瑙盘、平脱匣、金平脱铁面枕、平脱锁子等及其他用具。

过于直白华丽 淡出主流舞台

目前,传世和发掘出土的唐代金银平脱器物均较为罕见。其中铜镜数量最多,在陕西历史博物馆,就展陈着这样一面华丽夺目的珍贵铜镜——四鸾衔绶纹金银平脱镜。镜背面周围装饰着银色的莲叶纹,主图案则是相间环绕的四只金色鸾凤,它们口中衔着象征吉祥的绶带,与四周的银色花卉交替排列,边缘则点缀着金色的同心结纹。这是唐代极为流行的纹饰题材,藉“绶”“寿”谐音来表达祈福之意。平脱纹饰精美异常,极具表现力,特别善于表现细部特征,镜背面的四只鸾凤头向上昂,足向后蹬,奋然展翅,冲天而起的形象栩栩如生,鸾凤羽毛的刻画更是表现得细致入微,生动逼真。

全世界现存金银平脱镜仅10余面,这是因为金银平脱器物用漆经时间老化分解会失去原有特性,对外部环境要求十分苛刻,长期保存难度大。此外,安史之乱后,唐王朝由盛转衰,国力大不如前。制作金银平脱器需要耗费大量的金银和工时,成本极其高昂,这种奢靡之风开始受到抑制。唐玄宗、唐代宗等皇帝都曾多次下诏禁止或限制金银器物的制作,特别是平脱等耗材巨大的工艺。因此,中晚唐以后,金银平脱器的制作明显减少。

到了宋代,虽然漆器工艺依然高度发展,但社会的审美趣味转向了更加清新典雅、内敛含蓄的风格,如素髹、雕漆、戗金等工艺更为流行。金银平脱因其过于直白的华丽,与宋代文人士大夫的审美取向有所出入,加之成本考量,便逐渐淡出了主流舞台,其精湛的技艺也随之慢慢失传。

文/北京青年报记者 陈品

编辑/张丽