明清时期科举制度成为重要的社会流动机制,各阶层有一个明确的社会上升通道,作为其中一个重要阶层,士绅在这个社会流动机制中受到有效的约束与激励。士绅是官与民之间连接政府与基层的中介力量,在“官不下县”的模式下实现政府权力向各基层的渗透。士绅阶层本身又是普通百姓向官僚体系晋升的阶梯,配合科举制度、文官制度和民间组织推动社会流动。在公共品供给过程中,这一制度性因素起到了基础性的作用。

一、科举制度与阶层流动

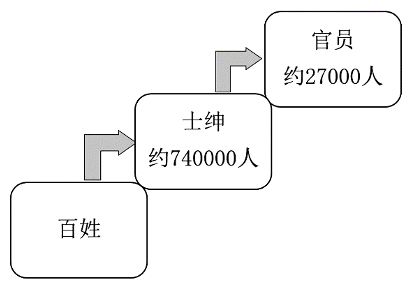

科举制度作为社会阶层流动渠道的作用在不断完善。如图1-1所示,整体上看,根据社会地位的不同,传统中国社会大致可以粗略划分为普通百姓、士绅、官员三个阶层,且不同阶层之间具有流动性。科举考试最大的特征在于其开放性与公平性,几乎所有社会背景的男性均可参加,同时考试程序严格,封名、誊录等制度设计使录取与否主要取决于应试者的水平高低,作弊等行为则会受到严惩。 科举制度使得普通平民子弟可以通过逐级考试跻身仕途,而官僚、地主家庭的后代倘若无法取得功名,就会逐渐丧失权势,甚至沦入社会下层,这种竞争机制塑造了宋代以后整个社会阶层垂直流动的局面。

图1-1 士绅、科举与社会阶层流动(注:士绅指的是所谓“正途”出身的文武生员。这里采用的士绅与官员人数系对太平天国战争之前的常规估算。具体数据来源于张仲礼:《中国绅士研究》,上海人民出版社,2008年,第91页、第95页。)

正是在这样的社会流动结构中,士绅阶层成为社会的稳定器与平衡器。一方面,士绅阶层为官僚体系提供了后备力量,保证了官员结构与政治势力的平衡,同时也为官员退出官场提供了退路,使得“绅出为官,官退为绅”成为可能。另一方面,士绅是上层社会和基层社会结构的中介,以高于普通百姓的社会地位成为基层社会治理的重要参与者和领导力量,正式的权力机构如欲深入基层,也不得不依赖士绅阶层。

就士绅阶层的数量而言,太平天国运动之前,全国拥有生员及以上功名者约有109.5万人。相较于当时的人口数量,士绅的人口占比极低,大部分省份的比例在1%—2%,其中正途出身的士绅占比更低,占比最高的云南省也仅有0.63%。即使成为生员,如果想要进一步成为举人,则需要通过录取概率大约5%的乡试; 若还想再进一步成为进士,则需要通过录取概率低于6.3%的会试。

士绅最理想的出路是成为官员。但是即使成为进士,也要面临激烈的竞争。根据清朝官制,全国大约有20000名文官和7000名武官,在职的官吏阶层数量非常少,而正途出身的文武生员存量则约有74万人。总体上看,成为官员的士绅所占比例也非常低,但科举的杠杆效应仍非常强大。

在担任官员之外,士绅还可通过担任幕僚发挥所长。拥有举人及以下功名的中低级士绅虽难以成为正式官员,但可以成为府县官员甚至督抚的幕僚、师爷。清代士人游幕期间的功名状况以中等士人(举人25%,贡生12.5%)与低层士人(诸生23.7%,监生4%)为主,但也有16%的进士,他们通常在候补期间选择成为幕僚。游幕既是士绅的一种“就业渠道”,也可成为士绅在科举制度之外的晋升渠道。在对清代591例幕僚入仕或升迁事例的调查中,经科举正途铨选者311例,占52.6%;有游幕经历者236例,占39.9%,其中借助游幕经历升迁为督抚、布政使、按察使者达197人次。 “由幕而官”的典型当属左宗棠,左宗棠中举之后屡试不能中进士,后来成为知名幕僚,进而成为中兴名臣,超越了他曾经辅佐的督抚。

二、士绅的激励与约束机制

在传统中国,士绅身份往往意味着拥有超越平民的社会地位与经济特权。士绅的社会地位远高于普通民众,是一个享有一定特权的阶层。士绅一般被认为可以与地方官平起平坐,也可以自由见官,而百姓则不能随意见官。普通百姓有犯罪嫌疑时被刑讯逼供或处以刑罚是常见情形,但士绅不会受到刑罚,如果罪行很重而必须惩治,则需要首先革去其士绅身份,然后再行处置。倘若士绅与普通民众发生冲突,士绅也是优先受到保护的一方,涉事士绅甚至不需要到庭审现场,只需派出其仆人即可。此外,士绅优越的社会地位还体现在其他方面,如称呼、服饰、官方典礼、家族祭祀等。就享有的经济特权来说,士绅不需要服徭役,这等体力劳动类的徭役均由普通百姓承担。士绅还享受丁税的优免。更为重要的是,在常有额外捐税的情况下,士绅往往能够利用他们的特权地位免交苛捐杂税。

通过科举考试获得的士绅身份虽不能继承——品官不是世袭的,也不是终身制的——他们的声望和特权却可由家人分享,并为家族带来荣耀。父亲会随着儿子获得功名而提升社会地位,士绅尊称“同年”的父亲为“年伯”,士绅的父亲通过其子向州县官施加影响也不无可能。士绅的家人、亲属虽不会获得士绅身份,却能借助士绅的地位获得影响力,甚至士绅的仆人也可能利用主家的影响力从事非法活动。

即便如此,在科举制有效运转的情况下,地方政府仍可以有效约束士绅的行为。比如,地方政府会对生员的品行进行监督与评估,如果发现其有违法之事,则可以剥夺其身份。 一般而言,这项职责由负责地方学校、科举的学官行使,更具体地说,各地学官因其主管科举事宜而具有管控普通士绅的权力。士绅所享有的种种特权随着其功名地位的上升而增加,但在阶层上升的过程中,每一步的竞争都非常激烈。因此,士绅总是力图避免会影响其名声的行为,并通过各种方式提升名声,以尽可能保住现有的身份与特权,取得向上晋升的机会。

士绅所享有的社会地位与经济特权与其在科举体系中所获得的功名层次密切相关。作为最低级的士绅,生员就其个人而言很难说能对州县官产生多大的影响。而举人属于上层士绅,有做官的资格,社会地位实现了跃升,这正是“范进中举”发生的背景。士绅如果具有正式的官员身份,则可以称之为“官绅”,他们在士绅群体中地位最高,居于社会阶层金字塔的顶部,影响力更大。这一点在不同层次士绅与州县官交往时的不同称呼中得到了体现。

地方政府通过褒奖士绅,鼓励士绅服务地方,在地方公共事务中发挥作用,如对积极向基层社会供给公共品的士绅给予增加记录、九品顶戴等不同程度的表彰。地方政府的表彰不仅有利于士绅提升功名,也有助于其子孙读书应试,从而建立监督、管理士绅的激励机制。士绅也因此通过扮演政府和基层社会的协调者、基层公共品的提供者和管理者等角色,获得了“德隆望重,为民表率”的正面形象。较高的社会地位及其与官僚体系的连接,使士绅阶层在民间与基层社会具有一定的声望和动员力,从而在公共品供给、民间组织与基层社会秩序中发挥不可替代的作用。

然而,在光绪三十一年(1905)科举制废除后,这种针对士绅群体的激励与约束机制顿时缺失,士绅的行为也随之改变,攫取利益而非服务地方以求晋升成了众多士绅可能采取的选择,地方治理恶化,部分士绅也恶化为土豪劣绅,其行为激起民众反抗。 国共合作时期,两党推出打倒“土豪劣绅”的政治口号。国民政府于1928年颁布《惩治土豪劣绅条例》 ,将士绅视为改善地方公益事业的最大障碍,共产党更在根据地全面实施针对地方士绅的改造工作。可见在民国时期,各股政治势力均认为士绅在基层社会起到的是负面作用。

编辑/韩世容