本雅明的“灵晕”(aura,又译“灵韵”“光晕”)一说似乎带有一定的悖论性。这个词显然来自圣徒头上的“光圈”。本雅明指的是在现代技术带来的大规模复制之前,艺术作品是自带光环的,但是机械复制时代让这种自带的光环消失。所以他说,灵晕就是“复制过程中所缺乏的东西”。

碑帖,一种图像复制术

而在这之前,艺术作品因为其“此时此在性”而获得“原真的”意义。但是在《摄影小史》中,他又用“灵晕”形容早期摄影(十九世纪中期的“达盖尔照相法”)所达成的视觉效果:“这时候有一道灵晕环绕着他们,这灵晕渗入其中,并赋予他们充实与安定。”我们容易忽略的是,19世纪大部分思想家、大作家都已经拥有自己的照片,他们为了获得一张照片要在笨重的相机面前坐上几个小时(因为曝光过程极为缓慢)。在这个曝光过程中,人的生命状态似乎也得到了调整:平时人们没有一段如此“独处”的时光,通常这样的时刻都带点儿冥想的意味。这样的照相似乎是把这一段时光,包括人的生命体验、自然(空气、风的流动)都收摄进来了,或许这就是“灵晕”之来处。难怪爱伦·坡认为,他的肖像照片比所有的画像都“更像他本人”。

或许正是在这个意义上,我们有理由将书法碑帖与古典摄影等量齐观。碑帖也正是一种图像复制术,仿佛是银盐照相的底片,“灵晕”也正是时光赋予它的魅力。无论是碑还是帖,它的魅力来源都并非人们以为的“原真性”,那些斑驳感的石花,不清晰的、甚至缺损的字口反而正是其魅力的一部分——虽然听起来有点奇怪:碑帖当然追求更清晰、干净的,所以年代很重要。刀口随着时光流逝、风吹雨淋会越来越钝。“初拓”之金贵自不待言,而优秀拓工更为难得,所以“宋拓”高踞碑帖顶流位置。

但是,对于碑帖爱好者来说,恰好是被遮蔽的图像唤起了一种补救的想象力,“金石学”涉及了对古文字、古典文献、历史的玩味,这对于中国传统读书人来说无疑有着天然的吸引力。其中“北碑”因为自然的造化,更增加了一种苍茫、雄浑的气魄。在一个特殊的历史时期,北碑被康有为所取法,成为一种新的美学,其中不言而喻包含着对新的“民族精神”的诉求,甚至改变了中国书法的面貌:连同斑驳的、粗糙的、凌厉的“自然造化”也成为书家学习的对象,以至于“粗头乱服”也成为一种美。书法成了字面意义的“道法自然”,而不是对复制品的摹仿——但显然这是需要足够鉴赏力的。

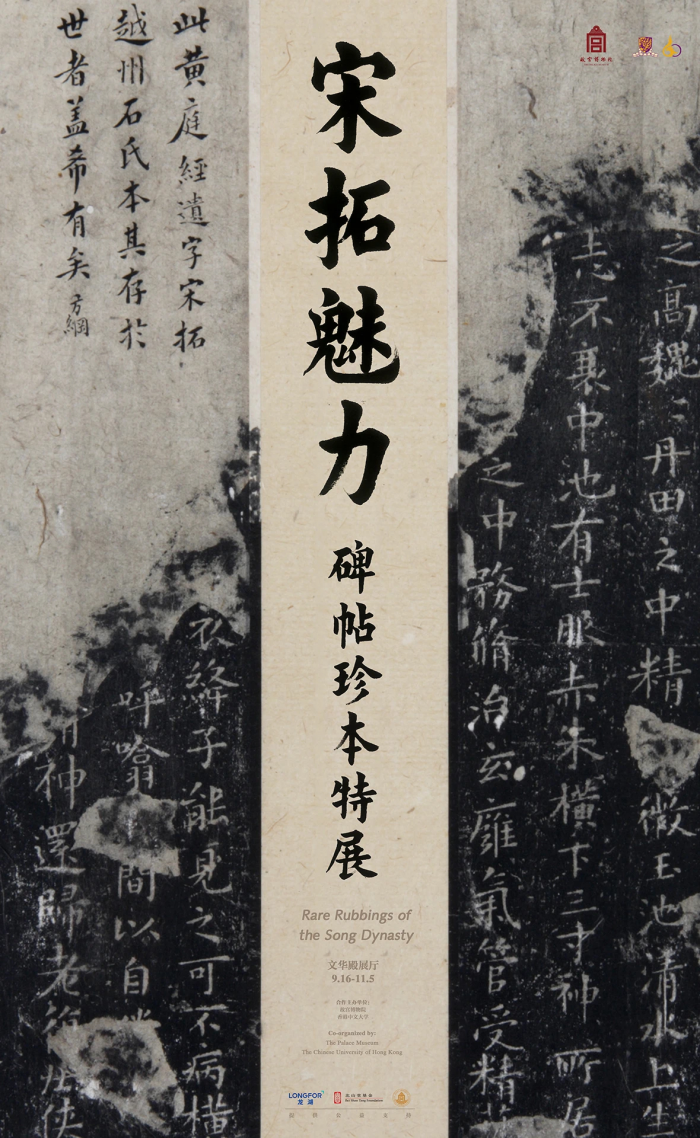

“北山十宝”现身

鉴赏力需要培养,但碑帖收藏无疑正在呈现越来越强劲的势头。碑帖拍卖不断刷新纪录,碑帖展览也吸引着更多的关注。正在故宫博物院文华殿举办的“宋拓魅力——碑帖珍本特展”就是又一大盛事。特殊之处在于,这场展览除了冠以“宋拓”之名外,它是故宫博物院与香港中文大学文物馆联合举办的。

或许会有人疑惑,一个大学博物馆是否有这么高的“级别”?实际上,不少著名大学的博物馆都享有盛誉,一方面,文科类有实力的大学提供了文物鉴定、研究的资源,另一方面,很多顶级收藏品都与著名藏家有关。例如香港中文大学的文物馆,就是香港著名的利氏家族创建的。利家在香港无人不知,号称“铜锣湾地王”。祖籍广东新会的利希慎早年起家于偏门生意,各种“道”都混得来,但成也“道”,败也“道”,他于1928年在中环闹市被人刺杀。老港片里的不少传奇“大佬”身上即有利希慎的影子。但是我们要关注的是他在教育子女方面的头脑。利希慎属于那个年代最重视教育的商人之列,他尤其不同的是特别重视子女中国传统文化的教育,这在当时的香港并不多见。他和香港的文人雅士交往也很多,还专门为“北山诗社”提供了铜锣湾的一栋小洋楼作为活动场所。他的子女大都毕业于世界名校,精通中英双语,其中小儿子利荣森毕业于燕京大学经济系,有着深厚的国学修养,精通文物收藏,是香港中文大学文物馆的创始人之一。文物馆的多种重要文物即来自于他的捐赠。这次展出的十种国宝级别的宋拓(即“北山十宝”)就是其中最著名的藏品(“北山堂”为利荣森先生的堂号)。

“汉隶第一品”

在“北山十宝”中,《西岳华山庙碑》又占有核心位置,是“重器”。“重”在何处,很值得拿出来讨论一下。

《西岳华山庙碑》被公认为“汉隶第一品”,为东汉延熹八年石刻,原碑毁于明朝嘉靖年间的关中大地震。传世只有四种:华阴本,现藏于日本;玲珑山馆本(又称顺德本),即香港中文大学这本;关中本和四明本,如今都藏于故宫博物院。这几件各有千秋,都是无价之宝,但其中只有华阴本和顺德本为宋拓。而顺德本的特殊之处在于除了是“真宋拓”之外,它还是存世最早拓本。衡量碑帖价值最重要的两个方面就是年代久远和存世稀缺。除了这两点之外,这件宝物还有不少看点。

宋拓东汉西岳华山庙碑册(顺德本) 香港中文大学文物馆藏

当我们“看”一件碑帖时,总是会先想到一个图像,但是碑帖的意义和银盐照片根本不同的一点在于它是文字。文字和言说不同,对于古人来说文字是非常庄严的,无论东方还是西方,无论媒介、载体再花哨,文字所承载的意义才是“第一义”的。如果将文字图像当作一种“景观”,就等于轻浮地将它作为背景板,就像很多电视晚会、影视作品或影楼摄影所呈现的那样,看上去古风十足,仔细一看令人哑然失笑。读碑的乐趣,首先在于认出来那些字。这些文字从一个古老的时空走来,承载着某种特定的意义,通常是庄重的(否则很难上“碑”)——脱离了这个层面,就失去了最重要的价值(书法史意义必然已经包括了文本意义,否则便容易沦为对“书法”的浅层次理解)。

读帖亦然。帖通常更加日常,是理解古人性情、生活的绝佳素材。正是文字、媒介、时光,共同形成了碑帖周围的“灵晕”。《西岳华山庙碑》被唐人徐浩指认为东汉蔡邕所书,主要内容是关于帝王修封禅、祭祀天地的。第一句“周礼职方氏河南山镇曰华,谓之西岳”,“祀典曰……天子祭天地及山川岁徧焉”,点明了此碑不一般的身份。它呈现出一种“庙堂之气”,特别是将它的整拓置于一个开阔的空间时,那种庙堂气象就愈发明显,围绕它的“灵晕”显然不是一种小家子气的。

宋拓东汉西岳华山庙碑册(顺德本) 香港中文大学文物馆藏

这时我们再留意它的“审美”:虽然整体结构紧凑,给人庄严稳妥之感,但是它不像后来的馆阁体那样程式化,而是大字小字错落,相同的笔画灵活多变,稳中有险,收中有放,显示出书写者极高的审美水准。作者是否真是蔡邕,倒不那么重要了。清初著名学者朱彝尊(即鲁迅先生所说的“明的遗民”)认为此碑集方整、流丽、奇古于一身,是汉代隶书顶峰。判断碑帖价值的另一个标准是递藏,这件作品的题跋中可见金农、姚鼐、伊秉绶、龚自珍、潘祖荫等大家手笔,特别是赵之谦还为其中缺损页补了“双钩”。

展品中,归在蔡邕名下的另一件“大奇特”——东汉《夏承碑》,也是“北山十宝”之一。东汉《夏承碑》是一件孤品,因为其笔法华丽高古,今天我们所见是否“真宋拓”还有争议,但“北山十宝”的这件无疑是最可能接近的。本来此碑失传已久,后来北宋金石学家赵明诚(即李清照的夫君)记载,元祐年间又重新发现此碑。但此后此碑又历经磨难,几经“再发现”,最后在特殊年代被砸成数块,作为舞台的垫脚石了。它与《西岳华山庙碑》堪称汉隶“华丽派”的双璧。

如今竟能看到《西岳华山庙碑》“顺德本”与故宫藏的两件一起展出,等于存世四件同时能见到其三,实属难得——仅为这件宝贝也值得“进宫”一趟了,何况“北山十宝”其他宝物和故宫藏宋拓数十种亦齐齐亮相乎?