我相信像曹景行这样好奇心旺盛,而且精力非常充沛的新闻人,一定会在身后留下一些未能完成的采访,未及尽兴的谈话,来不及完成分析的结构……他就是要工作到不能工作了的那一分钟才会停下来的人,他的生命不是为了静享。

如今这样想,我就觉得2021年春天我们开动的黄浦江滨江的采访系列视频,最终未能完成,也是可以接受的,虽然遗憾。甚至可以说,这样的结果,也是意料中的。我们一起做一个观察黄浦江滨江改造的系列视频节目,这个计划在曹景行做完胃癌切除手术后开始发动。当时我们已经做完了关于和平饭店的一套视频,所以,我们觉得可以一起做个体量更大的节目:45公里的黄浦江,在2010年上海世博会之后发生了什么改变。这就是我们想要探访的。我们看拍摄的素材时,曹景行常常会突然发问,将我们从江岸上巨变带来的吃惊击溃,拉出被忽视的问题。那些疑问将感觉引向思辨。思想与提问都是一种体力活,有时候曹景行不停地说话时,我几乎能感受到他的头脑像陀飞轮般摆动着。

手术后他变得消瘦,我却依稀在这种消瘦里看到一种江南男子的清秀,他年轻时一定是个非常俊朗的人。他很庆幸自己做了体检,得到了及时的治疗,更庆幸的是,身体的消瘦没有影响到他的脑力,他的头脑仍能高速运转,产出思想。他渐渐不能边走边谈话了,需要有张椅子坐下来谈话。他渐渐不能长时间在室外谈话了,需要留在室内。“黄浦江是上海的母亲河。”同济大学的张松教授在江边摄制的素材里这样说。黄浦江是上海永远不会改变的河流,它决定了上海的地理面貌,孕育了这座城市,造就了它的历史,并限定它的未来。上海的街道和房屋一定会有改变,但把黄浦江填埋或者改道,这是不能想象的。

黄浦江决定了上海会成为怎样的城市,上海决定了它的居民会成为怎样的群体。所以,我们去探寻黄浦江两岸的面貌,就是去探寻我们自己。曹景行提了一个问题:“你仔细想想,黄浦江和你的日常生活有什么关系吗?像你我这样,从未在江边居住,也不每天需要跨江去办公室的人,上海有多少?我们这些人怎么能说,黄浦江是我们的母亲河呢?”我来自移民家庭,年幼时随父母迁来上海。我父亲在中波公司工作,我在他的办公室窗前认识了黄浦江,那时江上还航行大型蒸汽轮,上面挂着旗语旗。我还知道从黄浦江一直往下游去,最终就能到达大海,地球上的陆地被大海围绕,而大海连通着全世界。

曹景行也来自移民家庭,他出生在上海。他的父亲是上海老报人曹聚仁。他少年时曾跟家人坐过一次飞机,从北京到上海,飞机降落在龙华机场,现在,当年的跑道已是徐汇滨江的跑道公园。龙华机场的航站楼曾是他的舅舅参与设计的。尔后,他的舅舅就随设计团队前往台北,设计台北机场的航站楼。许多年后,舅舅跟代表团回到上海,参观杨树浦发电厂时,那次他带上了年轻的曹景行。1956年,在扬子江码头,曹景行的姐姐曹雷参加了苏联太平洋舰队来访的欢迎仪式。1964年,曹景行作为中学生代表,参加了横渡黄浦江的活动,他记得那时的黄浦江水并不干净,从浦西游到浦东后,从水里站起来,发现自己前半身跟水面接触到的地方,包括唇上刚刚长出的胡子,挂着一层黑黑的油污。1967年,高中毕业的曹景行被分配去做随车小工,跟载重卡车在黄浦江边的各个码头装卸货物,有时扛几百斤的粮食包,有时搬运成箱的梅林牌猪肉罐头,或者蝴蝶牌缝纫机的机头。1968年他从浙江湖州回上海,清晨时见到过被晨曦染得金红的江水,直到74岁时说起,仍然不能忘。

他说起几次随香港记者团在和平饭店采访的经历,那正是上海经济腾飞的年代,第一次在浦西看浦东,看到的是造到一半的东方明珠。第二次距此五年不到,同样的记者团,在浦西同样的位置,看到的已是林立的高楼和金茂大厦。“记者们看着浦东拔地而起的姿态,都沉默了。”第三次到了世博会的2010年,“浦江两岸灯火璀璨,你就看到这座城市的生机和能量啊。”曹景行说。细数我们自己个人生活中看上去偶然发生的往事,来连接一个人与一座城市的母亲河。我们在江上共同的交集点,是2010年的世博会,上海那一年,充分表现出自己对世界的热爱,我们也充分意识到了自己对上海的热爱。

我标注了一张黄浦江的河流图,来确定滨江不同的区域。曹景行拿着这张图,指向河流的两端:一端通向大海,通向世界各地。另一端蜿蜒而上,连接广袤的中国内地。是的,这曲折的两端,都是黄浦江的生命源泉。因为这样的母亲河,上海才成为上海,我们才成为上海之子。这次工作,是我和曹景行的最后一次工作,在狄菲菲的领声录音棚里。我们对拍摄素材的梳理不及十分之一。

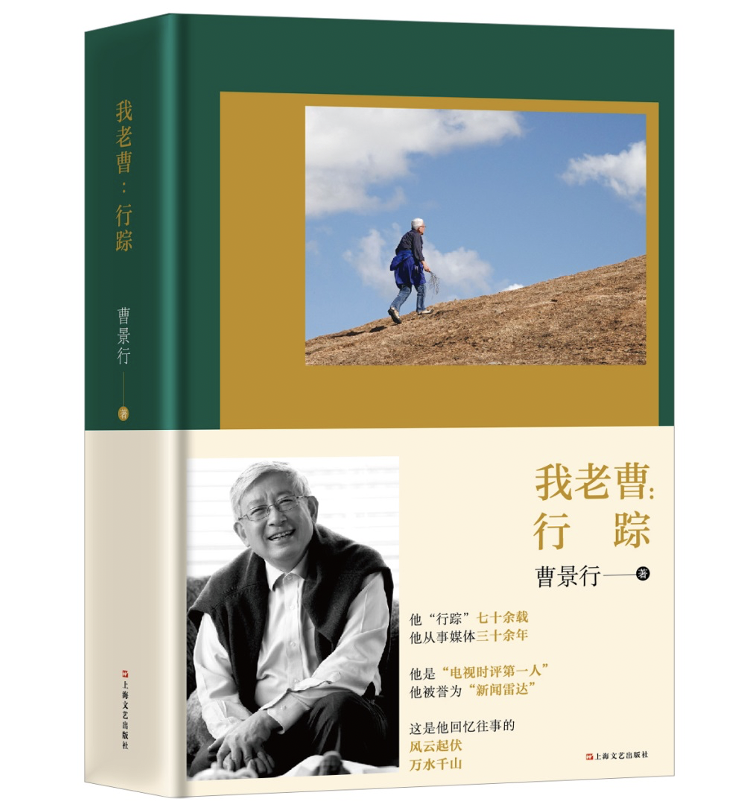

现在再读曹景行先生的文字,他已经过世一周年了,世事沧海桑田,他的生命在世上也是如白驹过隙之迅疾。只是一个曾经活泼俊朗,通透努力的人,留下身后这些健康时的文字,病痛时的影像,令人追忆他眼睛里始终有的,思想时明亮的光芒,也是大好的人生。

2023年2月10日

文/陈丹燕

编辑/韩世容