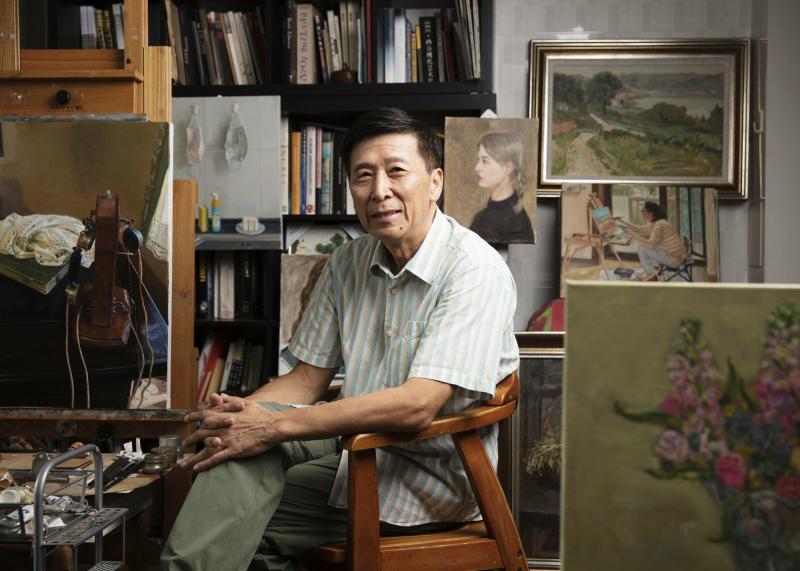

过了盛夏的北京温度日渐凉爽,踏着迎面袭来的清风,我们应邀在望京地区北四环外的一间画室里,见到了画家张玉祥,与他聊一聊那些与画有关的日子。

走进画室,笔者就被这里的氛围所吸引:画室不大,却很温馨。整面的落地窗将阳光洒在一幅幅油画上,随着时间的变化,光影的运转也将这些作品重新添置了一层色彩。

张玉祥说,此前的画室要比这里大很多,不过后来因为拆迁不得已才搬到了这里。虽然变小了,但是氛围却没变。他平时的绘画以及一些案头工作都会在这里进行。画室的正中间摆放着他最新的油画作品,他说,现在他依旧坚持写生。他很喜欢这种纯粹的表达,没有“框架”的绘画。

他是北京服装学院造型艺术系的教授,油画专业硕士生导师,中国美术家协会会员,中国流行色协会色彩教育委员会委员,教育部国家级精品课程评审专家,第六届北京高等学校科学研究优秀成果奖评审专家,中国艺术研究院油画院访问学者。曾多次应邀在各高校(北京、云南、广西、河北等地)举办学术讲座,出版教材《色彩构成》《设计色彩》等国家级“十五”、“十二五”数本规划教材。如今,完成了教学任务的张玉祥老师如释重负,回归自己画家的本分。

对话张玉祥:

Q:目前在忙些什么?

A:退休了以后,教学的任务没有了,以及科研等各方面的压力没有了,就又回归画画,做一个纯粹的画家。

Q:您一直说不太想要用“创作”这个词,更希望用“写生”这样去描述,您为什么会有这样的想法?

A:其实我们现在国家体制内的会比较喜欢用创作这个词,因为经常会有一些主题性的创作任务,比如各个节庆、纪念日、活动等。这其实是有主题或者说命题的内容,它会有一定的限定性。是画家在用画画这个工具,譬如油画、国画、版画、雕塑……用这些工具是在一定的主题或题材限定下才可进行尽可能自由的创作。就是相当于捆绑起来的舞者让你跳芭蕾舞。局限性会比较大。但写生就不一样了,写生就是一个人、一个画家,自由自在的画他感兴趣的东西。他不用琢磨主题、意义,他只是关注自己眼睛所看到并且感兴趣的东西、样式、颜色、肌理、构图……包括我们画人物,各式各样的人物,从画画的本质来说更为纯粹,更能发挥他内在的天性和潜质。就像一个芭蕾舞演员,可以自由的跳舞,自由的发挥,她会呈现意想不到的效果,但是如果她有一个主题,比如跳天鹅湖,那么,她的表现一定是遵循主题所给与的条件下呈现出来。如果这两者是有机的结合在一起的。有的时候创作和写生是同样的一个意义而呈现。有的画家能够在创作当中非常自由的发挥自己,比如说陈逸飞画的《黄河颂》、《沉思》、《踱步》……这些我都看过,印象极深!他在这个主题里创作了一幅八路军战士站在一个石头上,望着远处的黄河,有一种英雄的豪迈气派,同时他又发挥了他画人物的专业特长,把人物刻画的非常生动。像法国画家库尔贝的油画巨作《画室》,也是画家写生与创作有机完美的结合所产生的鸿篇巨作。而我自己现在更偏爱写生。会经常到外面去写生,上个月还去了河北秦皇岛风景写生,前两天还画了一个人物写生。

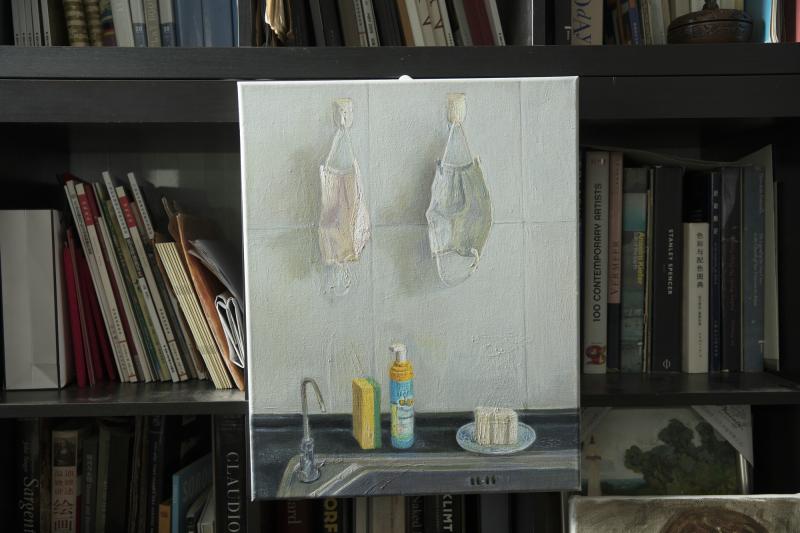

Q:能让您有写生、绘画冲动的点是什么?

A:应该说某种触发吧,就是我们经常爱说的所谓灵感,但更多画画的欲望其实是在视觉上。也没有什么主题或者我有什么既定的概念然后再去找它对应的表现形象,不是这样的。我以为主题创作以外的任何物体都可以写生,都可以有触发的可能性,看你怎么表现。比如一块颜色,一个物体,甚至是这个物体的肌理质感……都会让我感觉到它很入画,很有画面感。就会特别想去绘画。其实这个冲动有时候就是来自纯粹的视觉,而画家的视觉又是挑剔的。

油画-萝卜缨子,2010年,油彩亚麻布,50X60cm

Q:说起视觉的冲击力,色彩应该是很重要的因素,我知道您在色彩方面很有研究,还出了教材《色彩构成》和《设计色彩》两本国家级专业教材。您对于色彩的敏锐和熟悉是与生俱来的还是后天慢慢积累形成的?

A:我觉得两个方面都有,好多人从一生下来对色彩的感觉就很好,我的色彩我觉得是属于正常的,不算是特别敏锐的。在我教的学生里面有些孩子色彩感觉非常好,这就是天生的。因为每一个人的眼睛的化学成分的构成是各异的,每个人都不一样,千差万别。再加上后天的大量练习,按照老师教的,学习基本色彩理论,进入大学以后更加精专各种色彩理论和实践,进行一个系统的训练,一张一张的积累。画画的数量是绝对最好的磨炼利器。

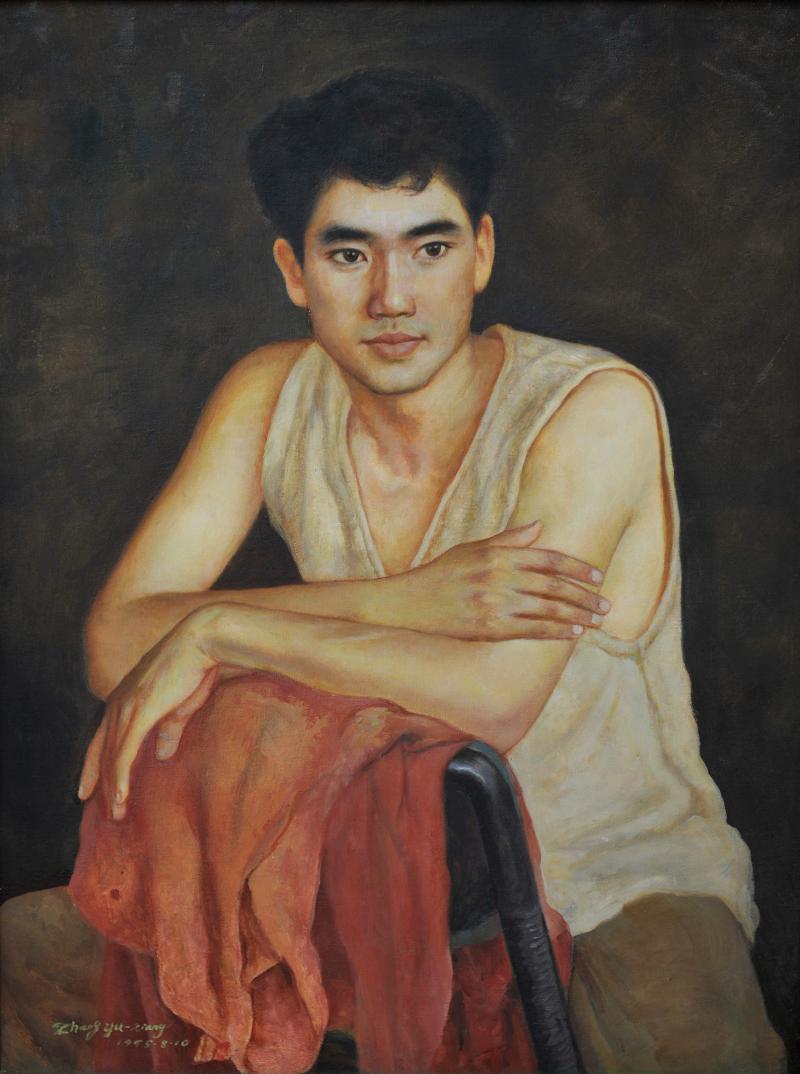

Q:您去年画了一幅吕立新的肖像画,距离上一次您绘画他的肖像画已经相隔了21年,那么前后两次的绘画对您来说有哪些变化?

A:两张的年龄跨度很大,大概1995年的时候,朋友介绍认识的,彼此都是唐山老乡。其实刚看见他我就很想画张写生,他长得特别帅。(绘画是视觉冲动的产物),有的模特你一看见就会很激动。也是机缘巧合就有了第一幅肖像画的合作。那时候我们就是找了一个民居北侧的窗前,每天都直面写生,画了大概10多天,完成了一幅纯粹的写生作品。第二张的尺寸比较大,也是写生,因为他工作比较忙,有时候来不了,所以需要对着照片画一画。第二张确实有一些创作的成分,但第二次的写生时间其实要比第一张长很多。因为反复画了几遍,而且也不是天天都能画。因为还有工作,所以是断断续续的画。所以我的感受是第一张是一气呵成的,第二张是连带创作和写生以及记忆各种元素混合在一起的,创作的成分更多一些。

油画-文化学者吕立新,1995年,油彩亚麻布,60X80cm

Q:这两种绘画方式您更喜欢哪一种呢?

A:个人感觉还是第一张那种集中写生的感觉,可以更自由的绘画。如果有这么一段时间天天画画,因为你的情感你的专注可以在一个固定的时间一点一点的实现在画面上,这样你的感受持续不断,有时候隔了一阵子再画,你需要重新酝酿绘画的感觉。

Q:在您过去的作品中,哪幅作品让您最满意或者是记忆最深刻的?

A:每一个画家他都有几张比较满意的,但都是比较而言,因为总会觉得还能画的更好。所以说都是只有更好没有最好。墙上这4张是我比较满意的,它是一个系列,一气呵成的,也跟我以往写实的风格不完全一样,有一点点装饰和平面的感觉,很多人都说很像莫兰迪的风格,但其实我原来也这么画过。还有就是那幅萝卜缨子的静物写生,就是一气呵成,也没有一笔改动,在油画院展览的时候请钟涵先生对我的九幅油画提些意见建议,钟先生唯独没有提这幅画的任何意见和欠缺,倒不是画本身没有不足,而是写生时我在现场投入和专注刻画的结果。

Q:有没有您比较喜欢的艺术流派或是艺术家?

A:有啊,有挺多的。但不会喜欢一个流派,会喜欢一个流派里面的某几位画家。比如印象派里面的马奈、莫奈、西斯莱,后印象派当然就更喜欢了梵高啊,塞尚啊,梵高是大家都喜欢,像维米尔他的作品100年以后才被重新认可,他当时很潦倒,他的画最后大概就剩了33张了,但是现在这33张全部都是精品,全部价值连城。其实好多流派我都很喜欢,包括伦勃朗,17世纪荷兰的现实主义画家,也叫巴洛克画家,包括英国的佛洛伊德我也非常喜欢,他的画室特别精彩。他哪都不去,一般说体验生活,人家哪里都不用去,每天楼上楼下就可以。我觉得我们中国的体验生活他实际上是一种移动,比如我从家里搬到一个新鲜的地方去体验生活。好多画家,像洛佩斯、维米尔都是在家里画,包括美国的画家怀斯,一辈子就画家乡,就反复画这些,包括一个女模特画了许多张,且张张是精品。

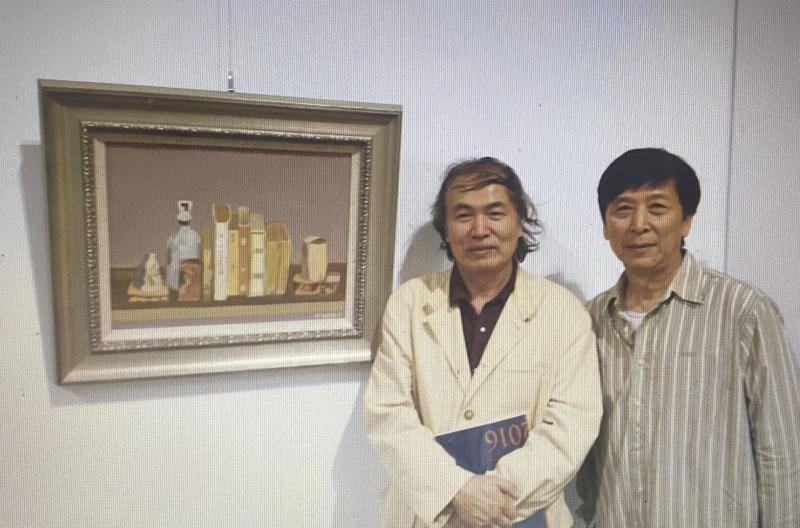

与中央美术学院教授朝戈老师合影

Q:像您刚刚说的,许多画家会长时间去描绘同一件事物,会画很多张,那您呢?也会这样吗?

A:只有墙上这个系列,画了4张。其他都没有重复画过。这个系列在我们学校展览的时候,中央美院朝戈教授说,他很喜欢这4张画,他说这是我最成型的,最成熟的样式,可以持续画上一批。其他的比如说静物其实都是有变化的,包括人物也都是不同的人,所以只有这个系列是相同的,一段时间一直在画这些老书旧书。

斯德哥尔摩的初冬,2014年,油彩亚麻布,60X80cm

Q:您在写生的时候是如何做取舍的?

A:实际上是来了灵感或者某种触动之后,在画的时候会有取舍,要什么不要什么已经有一定的把握了。要不然为什么说初学者不容易取舍,他不舍得“舍”,所以画面就会有欠缺。大艺术家其实是舍的非常多的,但他留下的是最精华的,最想要的,最包含他的情感与审美,最核心的部分。每一张都不同,每一张都有取舍,但是每一张冲动触发的方式、那个触点和时间都不一样。比如我有的时候走着走着看见一个场景我会有灵感,看见一个人会有触动,看见一个静物也会有触动。比如我眼前的这张桌子,我觉得它的黑白灰的关系和上面物品罗列的节奏,包括道具、灯都很有质感,当他们同时出现在我的眼前,其实就已经有想画的冲动了。所以画家的眼睛是很“贪婪”的,是没有止境的,每天眼睛都在搜索他认为美的东西。

Q:当初为什么会在这么多媒介、材料里面选择了油画这个领域?

A:我是从小接触的,像我哥哥,还有我们厂工会一位姓高的老师,他们都喜欢水粉和油画,从一开始接触的都是水粉和油画,我也喜欢色彩,所以就自然而然进入到这个领域了。也没有过多的选择,再往后就越来越喜欢。

在为著名歌唱家金曼女士写生

Q:您当初在上学的时候所接触到的艺术和现在学生所接触到的你觉得有什么大的变化吗?

A:我想是两个条件,一个是当时的大环境和现在的大环境的变化,和当时的学生在这个环境里被给予的信息与现在学生被给与的信息完全是两个“天地”。它的差异就在于我们那时候单一的信息,所接触的和能得到的信息资源单调匮乏。但单一也有好处,就是可以促使我们比较专注。这好比我们吃粮食,天天只吃那一两种,也没有别的选择,这样反而可能使你在这个领域里面更加精专。那时候我们学校里面只有几本新来的,俄罗斯的学院画派的画册,所以就天天找老师借着看,如获至宝。随着时间推移,画册越来越多,等到毕业的时候,慢慢的就多起来了。所以那时整个社会和高校的可用图像信息是非常少的,那时候学生的基本功我认为是更扎实的。当然思维和创造力想象力我觉得不如现在的学生,包括我教的学生,他们所接触到的环境,包括看到的,听到的太多太多了,得到信息很便利,各种各样的画册很多,他可选择的信息和要接受的知识特别自由、多样。所以就形成了一个多元化的环境,但同时也给很多学生造成了困惑和混乱。他不能够一下子找准和放下,很多时候是在摇摆,选择甚至徘徊。但无论是哪个时代最终还是回归到个人的努力,找到适合自己的样式和造型语言,这个需要过程。

Q:您当时的理想是什么呢?

A:其实我画画算是我的一个理想,因为我在幼儿园的时候曾经画过一个飞机,当时画出了透视的效果。中学的时候开始临摹,毕业之后进入到工厂,它里面有一个业余美术小组,我们管美术小组里面的老师叫师傅,高师傅他画的非常好。我的大哥他是云南国防文工团的,他是话剧演员,但是他爱好画画,后来就到了舞美队了,我也受了他很多影响。是这么几个因素在一起的,所以我也就一直在画画。

Q:您家里人也都是从事美术或者跟艺术相关的工作吗?您从小的家庭氛围是怎样的?

A:其实父母都不是做这行的,我有三个哥哥,大哥是喜欢画画的,而且在部队文工团搞舞美;二哥喜欢乐器,都非常有才,是哥哥们对我有很多的影响。我大哥他有时候下乡画了很多风景,都非常漂亮。我在他的文工团里也住过一段时间,所以耳濡目染的吧,那时候我就十一二岁,那些学员也就十八九岁,那些大哥哥大姐姐拿着乐器排练,整个氛围特别好。然后我二哥当时是在云南民族大学,因为那时候停课,他们也是天天在院里练乐器……所以这些实际上对我在艺术的感受力方面有潜移默化的影响,因为艺术它不管是什么门类,实际上是相通的。对于绘画来说,它没有一个天然的界限,所以在这一点上我觉得受益良多。所以在艺术方面大哥和二哥对我的影响特别多,我三哥是做体育的,也曾经是军人,还有他武装泅渡的纪录片,非常棒的一个纪录片。所以我们兄弟之间也是互相影响。

Q:您在最开始为何会选择进入到艺术教育的领域,而不是做相对自由的职业画家?

A:在我们那时候实际上所有画画的人,我想大多还是很愿意到学校来教课的。因为在高校教课,至少他还有一份稳定的工资保障,同时也有很多自由的时间可以绘画。很多职业画家都喜欢这种方式,我开始有几年是职业画家,我那几年曾拍卖过3张油画肖像画。只是后来在进入到高校后的好些年教学任务比较重,画画的时间就变少了。

Q:您之前出版的《设计色彩》的契机是什么?

A:写教材首先是有教学的积累,教学经验要厚实一些。有大量的学生作业作为基础。当时我上的课比较多,包括色彩构成、平面构成、素描、水粉,然后我是校级精品课《水粉》课的负责人。再者手上也有很多留藏作业,学生的优秀作业,可以做一个非常好的素材基础,文字是要由自己来编辑。但是一旦编辑上这个教材,你的时间大部分就被栓在这上面了。因为他需要有时效性。当时是“十二五规划”,所以那几年就在写教材,前后一共三本大概小十年的时间吧,到我退休了还在弄。因为事关教材你要很严谨的去做,每个章节,每个概念、术语不能有错,编审要一遍一遍的修改,来来回回很长时间。到最后见面都不好意思了。不过编审也说了,没事儿,得千锤百炼,这个书才经得起推敲。我觉得教材的难度不亚于一篇长篇小说。小说它是一个故事,这里面你是可发挥的,而教材需要在大量的学科术语里面严谨精准的取舍出需要的部分,在这个基础上加入一些由教学积累的经验以及审校的修改。这个过程之艰巨不亚于一张甚至是几张大型的创作。

采访结束,张玉祥又回到自己的画架旁开始了新的绘画。此时,其身姿和神情都透着惬意和充实。

文/刘艺琳 摄影/李英武

编辑/刘艺琳