主题:我们日常生活里的光

时间:2021年4月23日19:00

地点:抖音直播

嘉宾:止 庵 学者,作家

张悦然 作家

一个反抗浓缩提炼的小说

主持人:今天的主题是止庵老师的长篇小说《受命》。悦然老师,止庵老师作为周作人和张爱玲的研究者闻名,听到他出小说你惊讶吗?有没有担心过他作为小说创作者新手上路的表现?

张悦然:很早就听到过他要写小说,包括这个故事最重要的小秘密他也跟我透露过。以我对他性格的了解,我知道他肯定会做完这件事情。我之前看过止庵老师写的短篇小说,所以大概了解他的风格和审美趣味,而且我们交流也比较多,所以没有担心过。但是这个小说最后呈现的样子还是跟我想的很不一样。

止庵:我跟悦然是能够讨论写作的朋友。悦然的意见我觉得都很重要,因为在我认识的作家里面,能这么认真地去研究怎么写,这是她的特点。

主持人:悦然看完《受命》之后最大的感触是什么?

张悦然:有一句话叫“这本书的内容无法用书名概括”。其实止庵老师的书也非常难以用梗概或者三言两语来概括,它是一本必须去体验的书。

我们现在有好多付费课程讲文学什么的,其实都在概括提炼。如果我们推荐一本书,肯定大家都想问的是“这本书是讲什么的?你给我概括一下”。而实际上小说是非常难以概括和总结的,小说是一种体验。如果用概括能总结的话,它就没有必要变成这么多文字了。止庵老师这本书是在逆水行舟,它是一个反抗浓缩提炼的小说。

主持人:当你第一次看到这个完整的故事,最让你惊喜和最吸引你的部分在哪里?

张悦然:我们对于文学其实有一种很高级的期待和盼望,就是离题。在小学或者中学学语文的时候,经常听老师说“作文不能离题”。但实际上对一个高级作家的要求恰恰是,一部小说很重要要做的事,就是从A点到B点怎么能走最远的路。你把一个事情三言两语说清楚很简单,但是把它说得最复杂、最曲折是很难的,能感觉到他是在和自己玩一个很难很难的游戏。

主持人:有作家说,创作就是把你本身经过的生活再去过一遍,止庵老师对这句话有什么看法?

止庵:我觉得这话一半对吧,肯定你写的生活应该是你比较熟悉的,即便你没有直接的经验,你也应该有所体验。如果你连体验都没有,肯定写不出来。但是那个生活跟你的作品还是有很大的差别,中间还得经过筛选,还得要经过很多的努力把它放在一个框架里面去。很多事情甚至是你根本没法把它写到这里面去的,因为这个创作不允许。所以,悦然刚才说的离题很重要,离题能走多远?你不能乱走,你走得迷失自己了也不对。你始终走的是你自己的路,这个路走得再宽,还是有迹可循。我觉得原始的生活到一个作品中间,还是需要经历一个很长的过程。

主人公是作者试图摆脱的一个人

主持人:在这个创作过程当中,您觉得最重要的能力或者说心得是什么?

止庵:咱们可以打一个比方,一条公路,这条路上跑一辆车也可以,四车道跑四辆车也可以,路边还有休息区、加油站、饭馆,你得把整个这条路占满了。我自己读书也是这样一个理想状态,要让所有的角落都充盈。就像水流一样,所有的地方都流满了,然后继续往下流。流的方向有了,可是这个充盈本身是应该做到的,否则就变成写提纲、变成给电视剧写梗概了。这个区别就是在这里。

主持人:在个人经历的表达和文学创作中,小说家怎样去找一个平衡点?当你把带有个人经历色彩的内容放到作品中,是怎样作为一个平衡的方式呈现呢,既不让它太过显示自己的个人特质,同时又有自己的影子在里面?

张悦然:我之前可能会特别在意这样一个平衡点,现在觉得真的不重要。其实是很不同的风格。每个人还是应该寻找自己当下最适合的点,一个作家在他的创作周期里面,也许有一些点,比如说他的生活发生很大的变化、处在很多转折点的时候,他可能需要更多地揭示自己。但有的时候他有可能会要向后退。所以对一个作家来说,也是有调整、变化,是一个不断在变的过程。

止庵老师这本书我觉得他把自己很多生活的体验放在里面了,但是这个人物跟他自己还是有距离的,比较像是止庵老师恐惧成为、试图摆脱的一个人。这个人过去可能和止庵老师是一体的,他们的生活是连在一起的,但是通过写这本书,止庵老师和书中的主人公冰锋绝交了,彻底走上了分道扬镳的路。是不是这种感觉?

止庵:是这样的。一个作者和作品主人公的关系,自传体小说除外,绝大多数时候写的人物其实跟作者本人没有什么关系。我这本书里的所有人物全是我想出来的,没有一个人是有原型的。但是刚才悦然说得特别对,生活经验很多是我自己的,但仅仅限于一个经验。

举一个例子,这个小说的主人公是一个口腔科医生,我以前也当过口腔科医生,但是仅限于此。为什么要写一个口腔科医生呢?因为这个故事有一部分是发生在医院。医院里面你如果是某个科的医生,比如口腔科跟耳鼻喉科、跟妇产科、跟外科干的都是不一样的事。我如果让他当一个口腔科医生就比较好办,我知道他该干什么,就比较方便。这就是一个职业上的接近,没必要在这个上面给自己再设置障碍。

用科学精神面对小说中的细节

止庵:我有一句话不知道悦然同意不同意,情节是可以编的,细节不太容易编。是不是可以这么说?

张悦然:对。其实是细节需要有真实的质感。有些作家写的细节从来没有在这个世界上发生过,但是让你觉得它一定存在,这是一个很奇妙的东西。

就像止庵老师说的,小说的命题层面和具体细节的实现方面,有不同的虚构和真实的比例。在命题阶段,他希望它是一个纯粹虚构的东西,是一个完全自己设置的主题和命题,但是在细节方面,他希望特别真实。这一点上我觉得止庵老师有一种品质,他用一种科学的精神去面对这个小说中的细节,这个是比较少见的,甚至我觉得是中国作家比起西方作家来说有所欠缺的地方。

我们的传统理念特别容易把写作神秘化,总是讲“文章天成”“妙手偶得”,神秘化很多时候就变成了不求细节,可能在做研究和细节调查方面欠缺严谨。止庵老师在这一点上可以讲讲,跟大家分享一下,比如最难找的一个细节。

止庵:这里面有一个细节是男女主人公路过北京的同仁医院,只是路过,没有进去,是在晚上。我一想那个年代同仁医院什么样,我记不得了。我在1990年的时候去过同仁医院,那时候正在拆,建新房子。现在这个是零几年的建筑。原来的同仁医院是两层楼,每一个角上各有尖顶。我就写他们走过同仁医院,“看到两个尖顶”。就这么一句话,但是我花了很多工夫去找。我觉得那个年代他走过这儿,他所见的就应该是这个样子。

还有一个细节更夸张。我写这个主人公从北京新街口西北角路过一个商店。我以前在那附近上班,我忘了它到底是一个副食品商店还是一个菜市场。后来我就在微博上问了一下,结果一共980多人回答我,点赞有一万多人。很多人说“我们家就住在那儿”,突然调动了无数老街坊在这里集思广益。他们一说我就知道,我原来记忆没错,这就是一个副食品商店,我就这么写下来了。

其实最主要的是这个过程很好玩。你可以通过写这些,多回忆起很多事情,也可以知道很多事情,使那些已经褪色的不准确的回忆突然又准确了,好像你回到原来的时间点上。

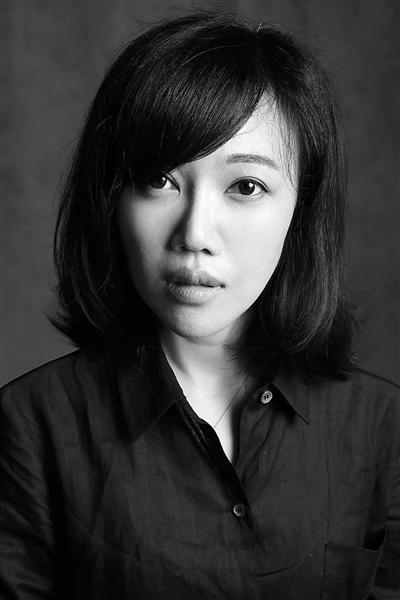

张悦然

穿着伍子胥外衣的哈姆雷特

主持人:我看到有些读者在评论冰锋这个人物的时候很生气,止庵老师在塑造这个人物时是怎样一个想法?

止庵:我觉得是这样,刚才谈到主动、被动,其实人太主动就有点处心积虑、不择手段了。冰锋这个人物如果说还有一点品格的话,都体现在这个被动上,就是说他没有那么处心积虑。

张悦然:其实我觉得这是一个东方美学。

我在大学教过书,有时候听到有关西方文学的讲座或者什么,他们都会强调主人公的主动性,强调主人公特别想要一件东西,这个小说才会特别动人,动人的程度取决于他有多想要那个东西。这个听起来好像特别俗气,是一个好莱坞的标准和套路。但其实不是,它同样可以用来形容比如说石黑一雄的小说,很多重要作家的小说。想要这个东西,在西方可能是一个积极、好的价值观和人生观。在东方就不是,没有那么想要一种东西反而是一种美德。

止庵:我们也可以把东方和西方理解为过去和现在。其实我们这个时代是越来越主动的。过去的人可能就没有那么主动,比如到一个单位去应聘,老板问你会什么,会也说不会,其实都会,很谦虚;现在不会也说会,我哪个事都能干,你让我干什么都行。确实在这几十年里发生了重大的变化。

这个小说发生在上世纪80年代,那个年代还是偏被动。主人公是一个思想主动、行为被动的人,我给他定位大概是这么一个性格。其实他最向往的,他的人生榜样是伍子胥——要替父兄报仇,但是没有力量,就跑到另一个国家去,先杀一个国王,立一个国王,先兴一个国,再灭一个国,全是主动性。在古代伍子胥跟传统的道德是不太一样的。

再举一个西方的悖论,比如说《哈姆雷特》这个戏里,当叔叔把他的爸爸就是老国王杀了,娶了他的妈当了新国王,戏一开始就是死去国王的鬼魂跑来跟他说这件事。他一直在琢磨这个是怎么回事,想半天,到结尾自己中了毒箭,这个毒也是叔叔抹的,再不报仇来不及了,自己就快死了,这时候他才报的仇。

我觉得其实古代就有这么两种人,一种是特别积极的人,一种是比较消极的人。我的这个主人公实际上是穿着伍子胥外衣的哈姆雷特。他是一个偏被动的人,他给自己定了很多底线。这些底线是一些道德、品质方面的底线,他自己经常被自己的底线所阻拦,所以使得这个人就非常困难。其实如果哈姆雷特是一个不择手段的人,他那个故事在第一幕就可以结束了。我觉得被动和主动其实就是现代人和传统人的一个很大的差异。

主持人:所以在《受命》这部小说当中,主人公的特质还是更加贴近中国传统文化中的人物的性格和特质。可以这么理解吗?

止庵:对,比如古代有“退避三舍”,两边打仗,因为那边曾经给过我主帅一些好处,我现在为了报答他,所以我退避三舍;比如跟那边打仗,那边军队正在过河,人说正好赶紧打,但是不行,你得等人上岸了再打。所以过去的人给自己设置了很多障碍。现在为什么人挣钱都比较容易呢?就是这个障碍没有了,直接我想干什么就干什么了。

作者应创造而不评论

主持人:《受命》非常重要的一条线是复仇,但是这个复仇又非常脆弱,从一开始就是一个摇摇欲坠的复仇,一个不可能完成的任务。但是冰锋还是要坚持去做,以至于他到最后变成了慕容复一样,一个一事无成的人。用现在的流行词来说,就是非常丧的感觉。止庵老师为什么会去设计这样一个人物和这样一个复仇的使命?

止庵:我真的是对徒劳这种东西有一种痴迷,徒劳之美或者徒劳的人生。但是他必须得是认真地徒劳,要是稀里糊涂徒劳就不算徒劳。徒劳就得全身心干一件事,特别专注,然后把什么都放下了,把什么都错过了,最后没干成。这件事情本身就对我具有一种特别的吸引力。

其实历史上的伍子胥就是一个徒劳的人,因为伍子胥正在筹划复仇的过程中,仇人病死了。太惨了,他还得接着干这事,后面就开始瞎干。我特别喜欢一个人比如说做了很多充分的准备,比如说赶火车,掐着点赶过去一看火车提前开走了。我觉得这个人身上有一种古代悲剧英雄的气质。

张悦然:止庵老师审美上一直有一种对徒劳之美的欣赏。但是你让他讲起来,比如他很喜欢张爱玲,张爱玲的小说他最喜欢的那几个,像《色,戒》比较明显,人做了很多很多的努力,但实际上最后白忙一场。止庵老师经常会在讲这些小说的时候,有一种俯视这些人的角度,会有点嘲笑——“你看这个人其实看起来蛮可笑的,他最后转那么一大圈一无所得”。有点像我们看小白鼠一直在蹬那个轮,止庵老师会说“你看它多有意思,多可笑”,但潜意识里面,其实在他的审美中,他又珍视这样的人。知道为什么吗?因为他自己就是这样的人。

我和止庵老师常常相约一起去旅行,但是我其实特别恐惧跟止庵老师去旅行。为什么?因为他是那种真的会做特别多的准备,做一百件事,然后准时到达车站的人。其实他也知道他决定不了所有的事情,因为事情里面有偶然,有命运。所以他要有一个分身出来,去自我解嘲,或者去调侃这个自己。因为他知道如果把所有分量都压到这个人身上,这个失败是难以承受的,正如他所了解的小说里面那些悲惨的主人公。所以他一定要跳出来去玩味这个东西,去调侃这个人。

止庵:说得太好了。有两副眼光,一副是人的眼光——人在看自己,或者自己看别人,或者别人看你,都是人的眼光;还有一个是天的眼光,看着这些人忙忙活活。一个好的作品我希望有两副眼光,第一副,人的眼光,我们可以看出人的一切努力,他的真诚,他的执着;第二副,天的眼光,看到这些努力都是徒劳,没有意义,看到有限性。假如这两副眼光同时体现在一部作品里,我觉得那应该是好作品。

就像福楼拜说的,作者应该像上帝那样,创造而不评论。有这么干的,有那么干的;往这边走,往那边走,大家各自走各自的道,各自得各自的结果。

人的视角,天的视角

张悦然:止庵老师的小说里还有一个特点,人是有失败和冲突的,但都非常有尊严。两条道上的人虽然互相看不惯,但是对对方的态度,就像止庵老师刚才说的,我祝福你,你走好你的路。这本书里面其实人和人最坏的可能性也只是从此不相见,没有更恶的那种事情了。所以我们看到家庭剧里面兄弟之间反目的那种,其实在止庵老师的书里完全可以发生这样的事情。但他特别简单,这个人从此不来往了,就结束了,不用再讨论了。

这里面我觉得也有从鲁迅、周作人身上习得的一种东西,就是民国时的一种礼数——人和人之间彼此留有余地,彼此有尊严地交往,有尊严地告别。

主持人:直播间有朋友提问止庵老师,说您这么多年来研究张爱玲,您的作品有没有受到张爱玲的影响?

止庵:确实受到张爱玲的影响了。小说里面写了很多的生活,其实就是从《红楼梦》到张爱玲的传统。其实《红楼梦》里面没什么事,除了查抄大观园到最后抄家都没什么事,主要都是他们在写诗和生活。张爱玲的《半生缘》里面前半部分都是生活,吃饭,饭馆的筷子脏,一会儿手套又丢了。在日常生活里面能够去写人物,让人物的关系能够发展,这是我特别向往的一件事。

另外还有一个影响就是刚才说的两个视角,张爱玲的作品里就有两个视角,一个是人的视角,一个是天的视角。比如王佳芝在那里忙活,从天的视角看就是忙来忙去最后白忙活了。

张悦然:黑暗实际上是探知人性最坏可能的一种极限,止庵老师一直对那个非常感兴趣。我觉得在张爱玲身上,看到了可以承受、可以直面这样一个东西的能力,这种能力可以致使她把主人公放置到这样一个处境面前,去直面最残酷的事情。其实冰锋也是一样的,最后的时候他也知道他所摧毁的东西再也不可能回来了,他本来已经有了一个有意义的生活,但他在寻找意义的路上,把他有意义的生活给毁掉了。这个是最大的一个悲哀吧。

主持人:我曾经看到一个观点:最好的真正高级的文学作品还是应该让人从中看到光和希望。两位老师对这个观点怎么看?

止庵:我最喜欢的一个作者叫太宰治,他是最没希望的。每当我生活中不如意,往下一看,他永远在最下面。你说你多丧,他比你丧得多。所以我想,我还不是最后面一个,他永远在我后面排着。我觉得这不就是一个正能量吗,这不就是一个希望吗?

张悦然:我觉得是这样的,我们读文学作品的时候,我们是带入到那个人身上的。其实在好多小说里面,“我”就是那个最惨的人。有读者会觉得“我已经够惨了,老师为什么让我们读这么惨的作品,我想要积极一点”,如果大家有这个积极的要求,可以从现在的励志书籍里面获得。我先比较极端地下一个结论,我觉得好的文学作品是需要直面黑暗的,它里面会让你看到光。正是因为有黑暗,它才会有光。不穿过黑暗,你在黑暗前面止步了,已经不往前走了,你怎么能感受到前面的光呢?所以我觉得黑暗一定要穿过,一定要体验,不然的话是得不到那束光的。

整理/雨驿

编辑/韩世容