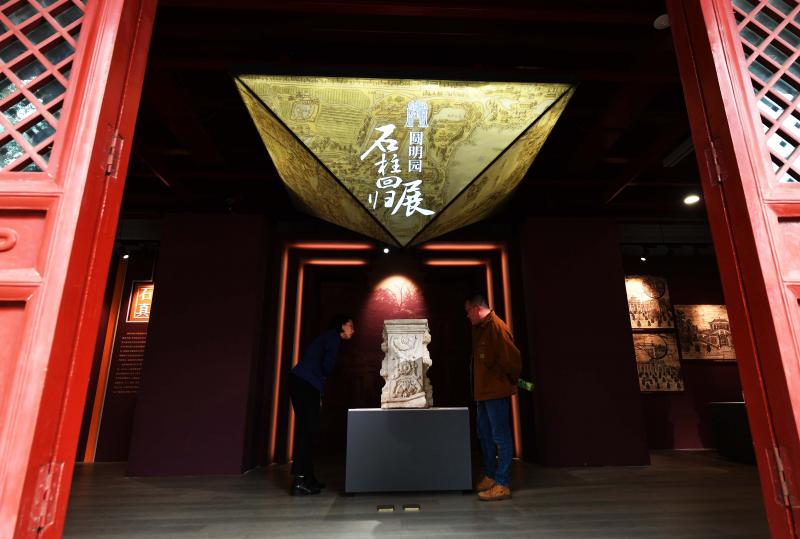

今天(10月13日)上午,“圆明园石柱回归展”开幕式在北京市海淀区圆明园遗址公园正觉寺举行。本次展览集中展示7件圆明园流失的石柱文物,这是继马首铜像之后又一批回归圆明园的流失海外文物。

本次展览位于圆明园遗址公园正觉寺最上楼一层,展出文物、复制品、照片约50组件。本次展览以7根石柱文物回归圆明园为主题,回顾圆明园石柱颠沛流离、远离故土的历史,讲述圆明园石柱艰难曲折、重回故里的历程,并分析圆明园石柱所蕴含的文物价值,进而勾勒出流失文物的回归之路。

据北青报记者了解,这7件石柱文物原系圆明园建筑构件,1860年英法联军劫掠后流失海外,曾一度流落到美国,后被西挪威装饰艺术博物馆收藏。近年来,在中央宣传部、文化和旅游部、国家文物局指导下,政府、高校、机构、社会力量通力合作,最终促成挪威收藏机构向中方捐赠这批石柱文物。

在展览开幕式上,现场嘉宾向中坤集团颁发了《捐赠证书》,向北京市文物局颁发《圆明园流失石柱划拨入藏清册》。

近年来,中国政府以多种途径、多种方式促进多批次海外流失文物的回归。在此次7根石柱回归过程中,社会力量慷慨奉献、主动作为,高等院校热心支援、建言献策,国家多部门统筹引领、保驾护航,历经10年,最终促成石柱回到原属地。

圆明园石柱的“回归之路”

通过本次展览,北青报记者简要勾勒出圆明园石柱的流失与回归 ——

1860年第二次鸦片战争,英法联军攻占北京,在圆明园大肆劫掠。经此大劫,圆明园的建筑构件、山石碑刻等逐渐被大规模盗用、售卖。

蒙特(1864-1935年),生于挪威的一个商人家庭,1886年来到中国,担任多项军事职务。在中国生活、工作期间,蒙特对中国文物产生了浓厚兴趣,并通过交易等多种渠道收集了诸多中国艺术品,包含绘画、书籍、雕塑、金属、瓷器、玉器、漆器、纺织品等。

1907年,蒙特访问位于挪威卑尔根的西挪威装饰艺术博物馆(科德博物馆前身之一),此后直至1935年去世,蒙特曾多次将其收集的藏品运往该馆。

1926年,蒙特试图将一部分藏品卖给美国洛杉矶郡艺术博物馆,以获取资金支持他在卑尔根的中国收藏,但他最终只出售了部分藏品,其它藏品因此被滞留在美国,圆明园石柱位列其中。

1961年至1964年,佩特思-蒙特协会将这批滞留的藏品捐赠给西挪威装饰艺术博物馆,从此这些石柱便陈列在挪威卑尔根的展厅里。

2013年8月,北京中坤投资集团有限公司创始人黄怒波先生,应邀参观科德博物馆,他看到了圆明园石柱的展示,当即向爱兰德馆长表达希望圆明园石柱回家的愿望。

2013年10月,爱兰德馆长带领科德博物馆基金会成员,应邀访问并参观了北京大学、中坤集团和圆明园遗址公园,中坤集团、北京大学及科德博物馆三方就圆明园石柱回归及协助科德博物馆整理馆藏中国文物的合作达成初步意向。

2013年12月,经过多次沟通,中坤集团、北京大学及科德博物馆最终签署了三方合作协议,约定将7根石柱运回中国。

2018年4月,挪威文化部审核批准科德博物馆关于该批石柱文物的出境许可,同意将石柱归还中国。

2019年10月,为方便石柱进境,确保石柱的保护展示效果,国家文物局协调北京大学和中坤集团,推动将该批石柱存放在圆明园或其他具有文物进境免税资格的博物馆。而受全球新冠病毒感染疫情影响,直至2023年3月,中坤集团终将这批石柱运离挪威卑尔根港口,通过海运的方式运回中国。

2023年6月20日,7件总重超过2.6吨的石柱安全运抵北京,21日于圆明园完成文物点交入库。

2023年6月30日,国家文物局组织中国社会科学院、故宫博物院、北京大学、四川大学等专家开展实物鉴定,专家一致认为:“这7件文物为汉白玉质地,其质地、纹饰均可与现存圆明园西洋楼遗存的文物对照,该组文物保存较完整,略有风化痕迹,据工艺、纹饰和材质情况,可定为真品。

文/北京青年报记者 崔毅飞

摄影/北京青年报记者 袁艺

编辑/谭卫平