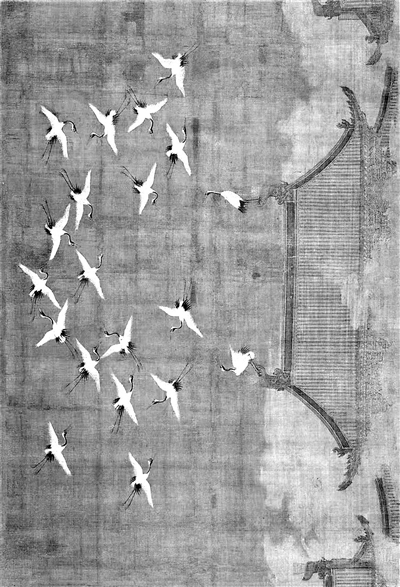

公元1112年,北宋皇帝宋徽宗试图用当时先进的“新媒体”绘画向京城乃至天下百姓传播一件事——京城上空出现了罕见的“祥瑞”,于是就诞生了流传至今的名画《瑞鹤图》。如果放到互联网环境下,这幅画里的“青天白鹤”背景一定会被众人揭个底朝天。

宋徽宗为何对“祥瑞”如此执著?

关于《瑞鹤图》的创作意图,已经不需要多讲。无论是从画名,还是从白鹤、青天、城楼、祥云的呈现,整幅画的寓意十分明确,就差直接把“祥瑞”两个字用弹幕的方式,打在“公屏”上了。

中国古代,通过诗、词、文、画等表达祥瑞寓意司空见惯。但是像《瑞鹤图》这样如此明示,而且还层层加码地进行强化的,显然不多见。

绘画的作者,也就是宋徽宗,在这件事上很在意。我们仿佛都能从画面的各个角落听到:我要祥瑞!我要祥瑞!我要祥瑞!对于“祥瑞”,他为什么如此迫切呢?

这就要先从宋徽宗赵佶的个人经历中找答案了。

赵佶生于北宋元丰五年,也就是1082年,是宋神宗的第十一子。第二年十月,他又被授为镇宁军节度使,封宁国公,后先后晋级为宁郡王、端王。虽然生于皇族,但按照制度惯例,赵佶原本无缘帝位,相比皇位,他更爱好文艺,常年沉迷于琴棋书画,尤其爱好绘画。

北宋元符三年,公元1100年,25岁的宋哲宗病死。

按照礼制,哲宗同母弟简王赵似,以及长弟申王赵佖,在继承排名上均在赵佶之前。但神宗皇后向太后以自己无子,且神宗其他儿子都是庶出,排除患有目疾的赵佖后,她主张立哲宗次弟端王赵佶即位,得到了众多大臣的拥戴。

宋徽宗即位的第二年,公元1101年,年号改为“建中靖国”,此后的二十五年里,北宋进入了宋徽宗时代。

按照《宋史》记载,宋徽宗出生的日子是十月十日,但其真实生日很可能是五月初五。古代民间认为,五月为毒月,五日是恶日,五月五日的新生儿充满不祥,因此在赵佶出生时,宋神宗为赶走晦气,就把他送到宫外寄养,等到长大一些才接回宫。

南宋文人周密所著《癸辛杂识》在“五月五日生”条提到了这件事:“徽宗亦以五月五日生,以俗忌改作十月十日为天宁节。”也就是说,皇帝对自己的生日不祥很在意,把日子改成了大吉大利的“十月十日”。

生日不吉,又以皇帝次弟身份意外即位。可以说,他的生平充满太多“不祥”。所以,首先从主观上来说,这位皇帝就有一个诉求——摆脱自己身上的“不祥”,而且要证明这个“天子”并非偶然。

以“瑞鹤”现象为例,对比北宋其他时期,徽宗即位之后“瑞鹤”显现的记载不仅增多,而且鹤的数量、规模也明显加大,有四、十六、二十四,甚至还有更夸张的“数千”。

为了加强这种“祥瑞”效应,光靠文字的力量还不够。相比纯文字,绘画就是当时的“新媒体”。绘画是宋徽宗擅长的专业领域。配合文字记载,他主导策划了一系列的“祥瑞”题材创作。

他即位不久时就开始下一盘大棋

在他一系列的操作中,《瑞鹤图》是其中的极致代表作。

首先,为了得到图中的“瑞鹤”,营造“瑞鹤”飞舞画面,宋徽宗很可能在即位不久时就开始下一盘大棋。

仙鹤,也就是丹顶鹤,本来是自然界的野生动物,又是随季节迁徙的候鸟。如何能在需要的时候,让仙鹤能够“应瑞”,且动辄出现二三十只呢?

宋徽宗崇宁元年(1102),宫城内的延福宫开始扩建,在宫苑之中,有类似于动物园的场所,豢养着鹤、鹿、孔雀等禽兽。《瑞鹤图》以及众多记载中的鹤群,应该不是来自野外,而是由动物园里的工作人员放飞的。

同样,为了得到《祥龙石图》,背后有一支主持花石纲征集、筛选、运输的大军;为了《五色鹦鹉图》,宫里还会有驯养鹦鹉的团队。

其次,瑞鹤景观出现的时间和地点,考究至极。

青天、白鹤、祥云出现祥瑞,时间要锁定在“政和壬辰上元之次夕”,即公元1112年正月十六黄昏前后;出现的地点,需要精准定位于端门,即宣德门。

先说这个特殊的时间点。

关于“壬辰年”,东晋时期问世的《上清后圣道君列纪》有这样一句话:“壬辰之年三月六日,圣君来下,光临于兆民矣。”徽宗政和二年,公元1112年,就是一个壬辰年,又是宋徽宗即位12周年。对于皇帝本人来说,这一年意义特殊而重大。选在这一年,宋徽宗显然是把自己跟道教经典里的“圣君”联系在一起了。

上元,就是元宵佳节。那宋徽宗为什么不选元宵节,而要选次夕(正月十六)呢?

根据宋人孟元老《东京梦华录》记载,元宵节期间,皇帝的日程表很紧张,正月十四要乘车去五岳观的迎祥池,出席祈福、迎祥活动;正月十五元宵节要去皇家道观上清宫,上元节本身也是重要的道教节日,自比道君皇帝的宋徽宗不能缺席。

所以,直到正月十六,皇帝可以抽出时间与民同乐。放飞“瑞鹤”,选在天子与百姓都能见证的时刻,就显得顺理成章了。

再说地点,瑞鹤降临的宣德门。

前文我们已经提及,宣德门在北宋都城的位置,相当于紫禁城的端门和午门一带。这个城门,既是皇宫、京城的缩影、象征、地标,又是京城连接民间的枢纽。

宣德门向南的中轴线御街,类似于明清北京城的端门—午门至前门大街一带。元宵节期间,整条街张灯结彩,万民瞩目。正月十四、十五日,皇帝祈福等活动也很重要,但只有少数人见证,不轻易示人。

在正月十六这天,“瑞鹤”降临宣德门,可以让众多百姓见证。《瑞鹤图》的题跋中特意提到观众们的反应:“众皆仰而视之”“都民无不稽首瞻望”。

最后,通过以上两点,我们可以看出此画的另一个特别之处——它是对众人“仰视”所见画面的呈现。

画中的四大元素白鹤、青天、祥云、城门所构成的画面,建构了宋徽宗心目中的“瑞”。但是你想,如果这美好的画面只是少数人的欣赏,就不能构成“祥瑞”——对于皇帝来说,上天赐予人间的祥瑞,要被众人看到,才能让“祥瑞”形成舆论热点,进而广为传颂。

对于这一点,赵佶在右侧题跋中专门强调:“故使憧憧庶俗知。”意思是,要让来往的民众都看到这个景象。那众人看到了吗?根据宋徽宗的“拍摄”和“记录”,他们都看到了。

这张画的构图里,城门只露出屋脊,云气缭绕,仙鹤翱翔于青天,这画面就像今天拿着相机仰拍的某一瞬间。《瑞鹤图》用绘画定格了城门下方,众人仰望视野里的画面。

从用色到内容,都充满“仙气”

公元1112年正月十六,仙鹤翱翔,皇帝现身城楼与民同乐——如果这一“新闻”是真实的,那在当时应该是轰动的事件。不过,正史对此没有留下文字记载。

显然,《瑞鹤图》里的景象,是宋徽宗通过艺术手法,完成的一次祥瑞制造。

《瑞鹤图》景象生成的策划过程,可以看成一场由宋徽宗亲自导演的、以“应瑞”为主旨的沉浸式舞台演出——为了宣传反响,画家带入了观众的视角,来仰观这一奇景。

不过,这种景观不像人间,更像仙宫。没错,《瑞鹤图》从用色到内容,都充满“仙气”,换句话说,弥漫着道教文化气息。画面的构图,既对称又不完全对称,暖色与冷色、静景与动物的对立统一,都暗合道家的太极阴阳说。

熟悉宋朝历史的人知道,宋徽宗有两个“人设”:一是画家皇帝,二是道君皇帝。一张作品,把宋徽宗的这两个身份标签体现得淋漓尽致。而“祥瑞”文化本身,也跟道教有着密切联系。

把祥瑞文化和道教元素用在艺术创作中,或许不会有太多负面影响,但宋徽宗对此的痴迷并没有停留于此,而且将其用于治理天下。比如,他在京城修筑艮岳,豢养珍禽异兽,就是听信了道士的建议。具有讽刺意义的是,作为导演和演员的宋徽宗,或许因为太过“入戏”,竟然沉浸在自导自演的祥瑞世界里,不可自拔。

《瑞鹤图》问世后的第15年,公元1127年,来自白山黑水的铁骑兵临城下,宋徽宗竟然押宝于“法术”和“神兵”——郭京等人自称身怀法术,能施用“六甲法”生擒敌军。结果,汴京城门大开,不久后北宋灭亡。

金人不仅掠走了太上皇宋徽宗和即位不久的宋钦宗,也把府库中累积众多文物、字画等带到了东北,其中就包括雕刻有宣德门的卤簿钟。如今,这件文物静静地伫立在辽宁省博物馆的展厅里,默默地见证并诉说着那段历史。

两宋之交的动乱中,《瑞鹤图》流落民间,经历金、元、明之后,在清代入藏宫廷,后来溥仪将其带出。1945年8月17日,溥仪携带数箱珍贵书画欲乘机外逃,途经沈阳时被截获,其中就包括这幅《瑞鹤图》。1950年,《瑞鹤图》入藏东北博物馆,也就是今天辽宁省博物馆的前身。

文/羽羽 潘怡彤

编辑/王静