清华大学一个科研团队前不久研究发现,一颗代号为2016 HO3、名叫“振荡天星”的小行星,很可能是在一次宇宙天体碰撞事件中,从月球背面的布鲁诺撞击坑被撞击、分离到太空中的。这一研究成果日前发表于《自然·天文学》学术期刊上。

未来我国将开展的“天问二号”任务,就要对这颗小行星进行伴飞和采样返回任务。今天的《科技推动力》,一起揭开这颗小行星——“振荡天星”的身世之谜。

“不安分”的小行星

地球的“准卫星”

说到这颗小行星,它可是名副其实的“小”行星,有多小?科学家预测,它的直径只有50米左右,它的名字之所以叫“振荡天星”,是因为它一直在“不安分”地振荡运行。而且因为在太空中所处的特殊位置,它也被看作是地球的一颗“准卫星”。

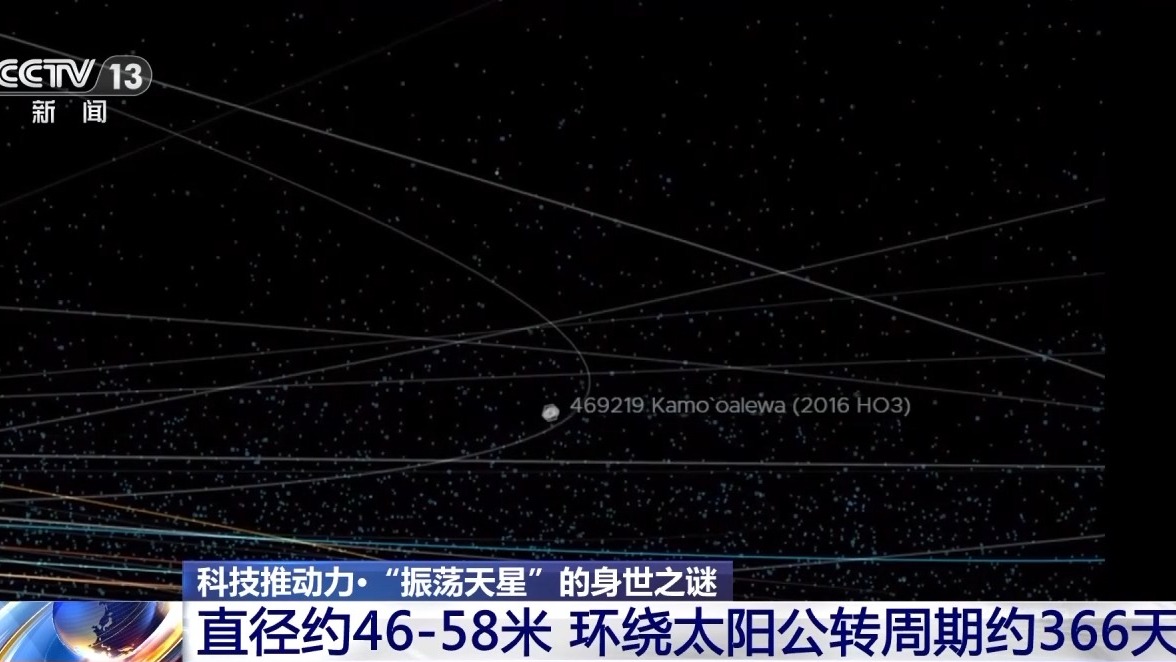

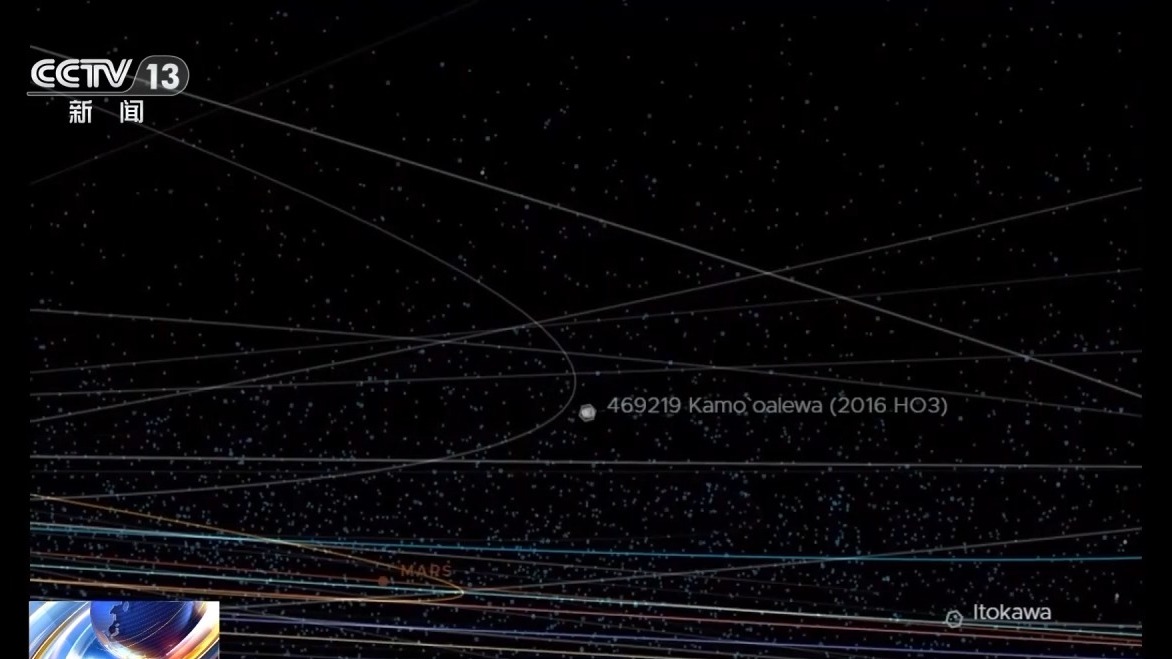

直径约46-58米 环绕太阳公转周期约366天

这颗近地小行星2016年4月27日正式公布,代号为2016 HO3,国际永久编号为469219,科学家估计,这颗小行星的直径约为46-58米,自转周期约28分钟,环绕太阳运行的公转周期大约为366天。

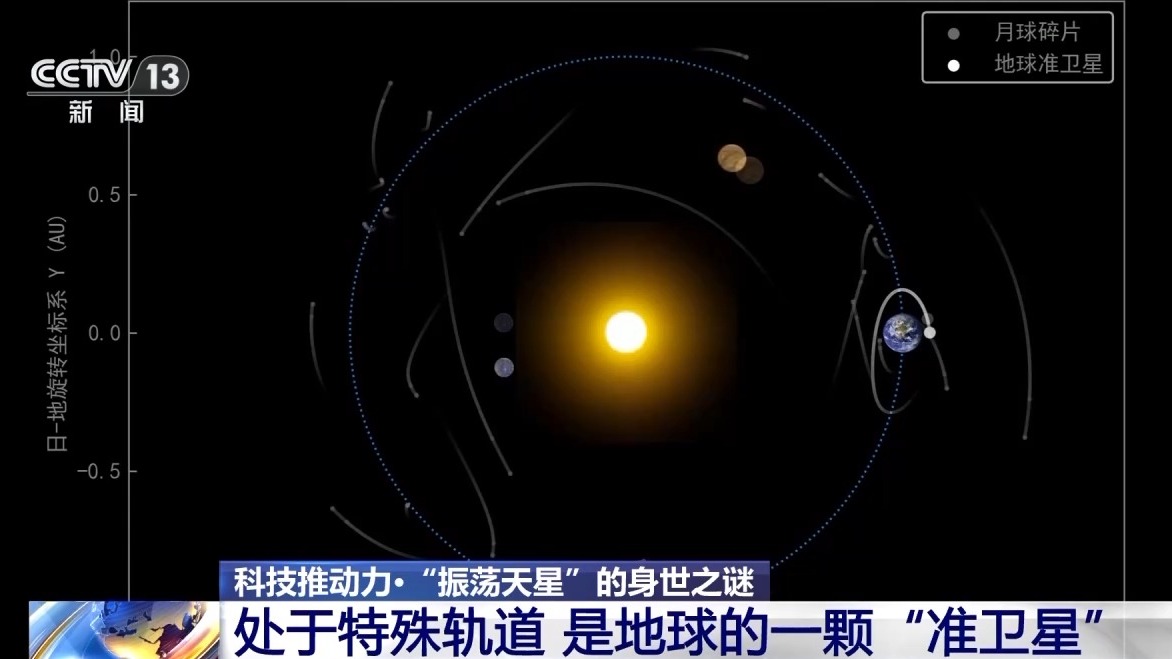

处于特殊轨道 是地球的一颗“准卫星”

科学家通过观测发现,这颗小行星位于一个非常奇特的轨道上,它不仅像其他小行星那样环绕着太阳飞行,同时还在一个非常遥远的轨道相对地球上下左右“振荡”运行,并因此被命名为“振荡天星”。专家介绍,如果从地球的角度看过去,这颗小行星就像是在环绕地球运行,但这并不是指它真的在绕地球公转,这也是这颗小行星被认为是地球的“准卫星”,而不是卫星的原因。

清华大学航天航空学院教授宝音贺西:它其实在日地的拉格朗日点上,当然它不是在一个点上待着,在拉格朗日点的附近做运动,所以我们很容易就想到,它是不是跟地球起源有某种关系,要不就跟地球一起形成,或者是不是过去是地球的卫星?或者是不是跟月球一起诞生的?或者是有没有可能从月球怎么分离出来的?

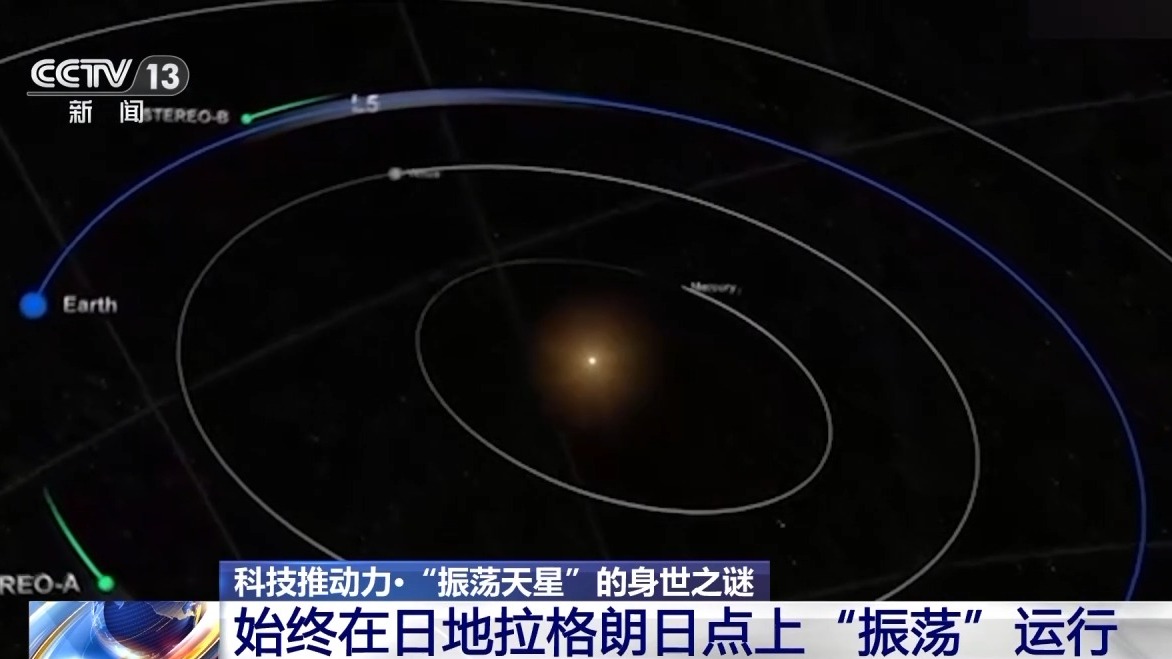

始终在日地拉格朗日点上“振荡”运行

宝音贺西教授所说的日地的拉格朗日点,是指在太阳、地球两大天体作用在小行星上的力能够达到平衡的点位,在这个点位上小行星可以保持相对静止,然而“振荡天星”却并不是一颗安分的小行星,几百万年来它一直在不停振荡。

光谱分析轨道计算

其来源指向月球

“振荡天星”究竟从哪里来?为什么它会出现在这样一个奇特的轨道上?此前,已经有国外研究者提出,这颗小行星很可能来自月球,但却没有足够的证据能证明。

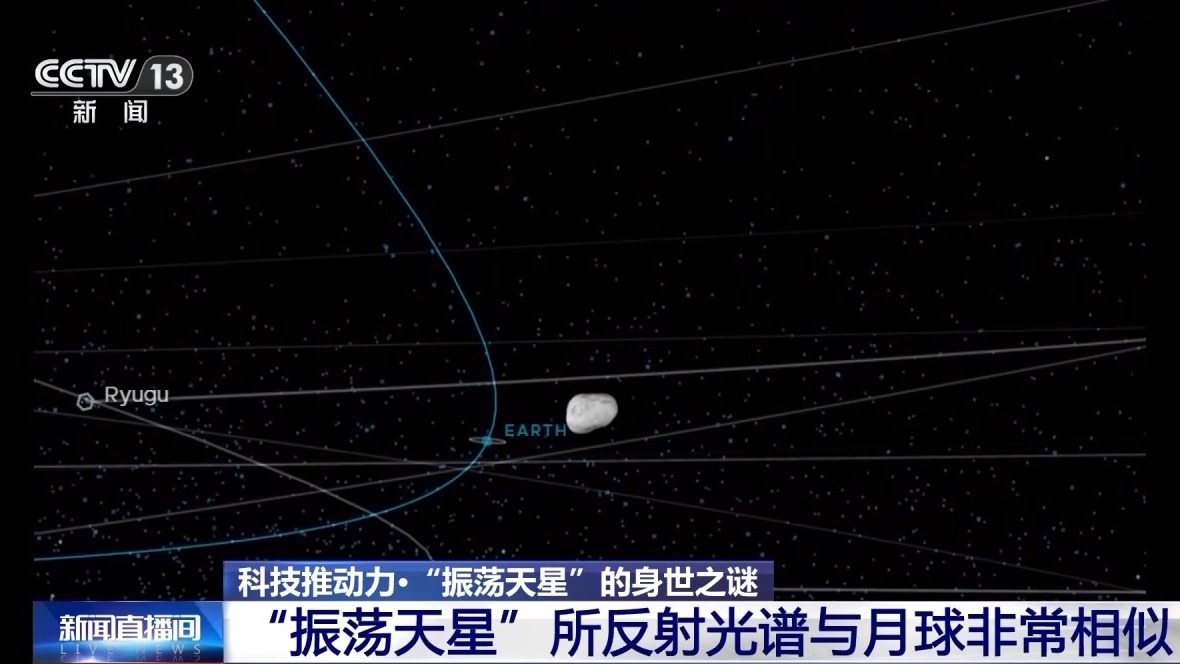

清华团队通过对“振荡天星”的观测发现,它所反射的光谱和月球的非常相似,而轨道分析计算也把“振荡天星”的身世指向了月球。

每年四月与地球最近 是最佳观测时机

课题组专家介绍,研究这颗小行星起源,获取有用的信息十分困难,一方面,虽然这颗小行星预测直径有46-58米,相当于一座十几层的楼房,但是在太空中这样大小的物体如同尘埃,极难发现和观测。另一方面,它距离地球最近时也有521万公里,而且只有每年4月它来到与地球最近点位时,才会迎来最佳观察时机。

“振荡天星”所反射光谱与月球非常相似

虽然困难重重,各国科学家仍抓住了短暂的机会,对这颗小行星开展研究。光谱观测和分析结果显示,“振荡天星”所反射的光谱与月球非常相似,因此科学家认为,这表明小行星表面物质与月球十分接近,甚至有可能来自月球。

清华大学航天航空学院博士后程彬:但是通过这种方式,我们不能确定它从月球上哪个地方来的。我们发现,月球表面上扔出来的这些碎片,绝大部分都会马上掉到地球上,成为我们在地球上找到的那些月球陨石,只有很少部分的一些幸运儿才能经过漫长的演化作用进入日心轨道上。

光谱观测和有关的分析计算虽然并不能证实这颗小行星就是来自月球,但是却给了课题组一个明确的探索方向,就是在月球上寻找线索。

开发月表撞击仿真模型

寻找关键撞击坑

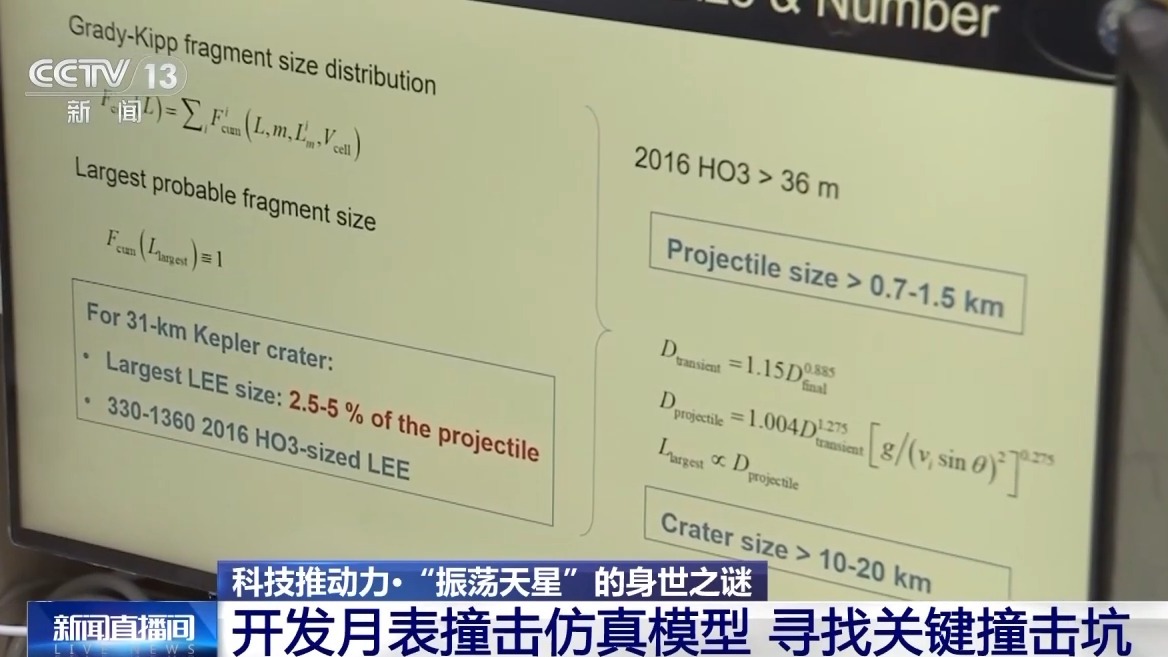

如果“振荡天星”真的曾经是月球的一部分,为什么会跑到目前的轨道上,独自在宇宙中游荡?课题组分析认为,陨石撞击月球表面时巨大冲击有可能将“振荡天星”溅射出来,飞到现在的轨道上,他们只要能找到这个特定的撞击坑,就可以确定“振荡天星”的身世。为此,团队开发设计了一个月球表面撞击仿真模型,寻找关键撞击坑。

想要确定“振荡天星”究竟是不是在陨石撞击月球表面时溅射出来的,最佳方法就是重现这个撞击,这个在现实中根本无法实现的任务,依靠科技的进步通过超级计算机大数据仿真模拟得以再现。从2019年起,宝音贺西课题组的老师和同学们就着手月球表面撞击仿真模型的开发设计。

课题组程彬和同学们首先计算出多大体积的天体和多快的撞击速度,才能将振荡天星这样大的碎片从月球表面溅射出来,紧接着,他们算出了这次碰撞究竟能够产生多大的陨石坑。结果表明,这次撞击最终会留下一个至少10-20千米直径的陨石坑。

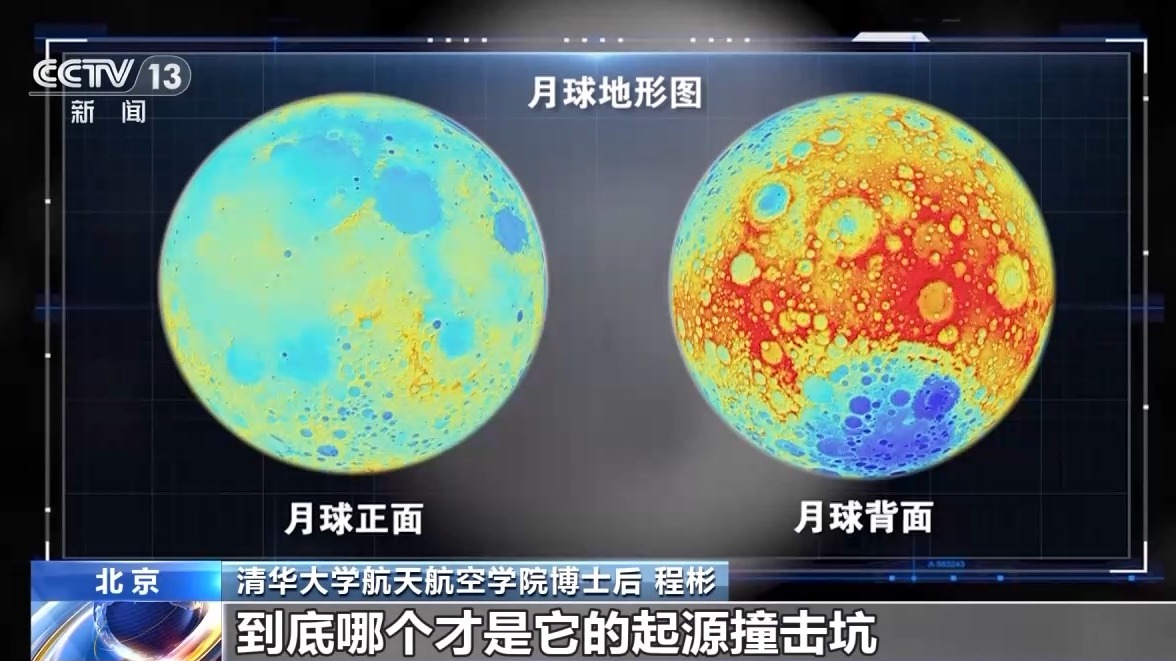

然而当他们拿到这个计算结果后却发现,月球表面满足这一条件的撞击坑实在太多了。

清华大学航天航空学院博士后程彬:满足我们提出来这个十到二十公里的约束撞击坑非常多,几千几万个,我们就很迷茫,到底哪个才是它的起源撞击坑。

模拟计算发现“振荡天星”是“年轻”的天体

随后的模拟计算中,课题组发现,陨石撞击所产生的碎片大多数在撞击后一千万年内会离开地球附近的轨道,只在极少数例外情况下有可能保留下来,并最终进入与“振荡天星”相似的轨道。这意味着“振荡天星”的年龄应小于一千万年左右。

符合年龄条件 来源指向布鲁诺陨石坑

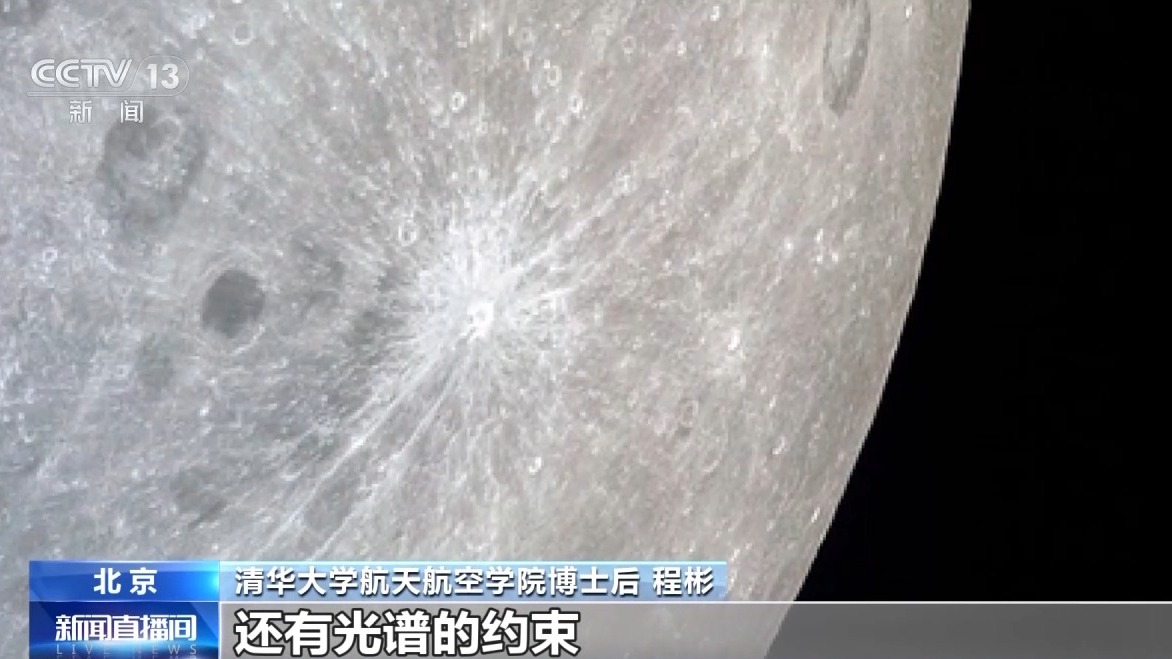

课题组发现,在月球表面,能够达到至少10-20千米直径,而且年龄又在一千万年左右的撞击坑只有一个,就是位于月球背面的布鲁诺陨石坑。

大数据仿真模拟

重现“振荡天星”的诞生

通过陨石坑来探索小行星的来源,这样的研究是行星科学领域前所未有的尝试。研究团队通过月球逃逸碎片的长期轨道演化研究,清晰地展示了“振荡天星”是怎样从布鲁诺撞击坑中诞生,并经过千万年的太空之旅,最终稳定运行在目前轨道上的过程。

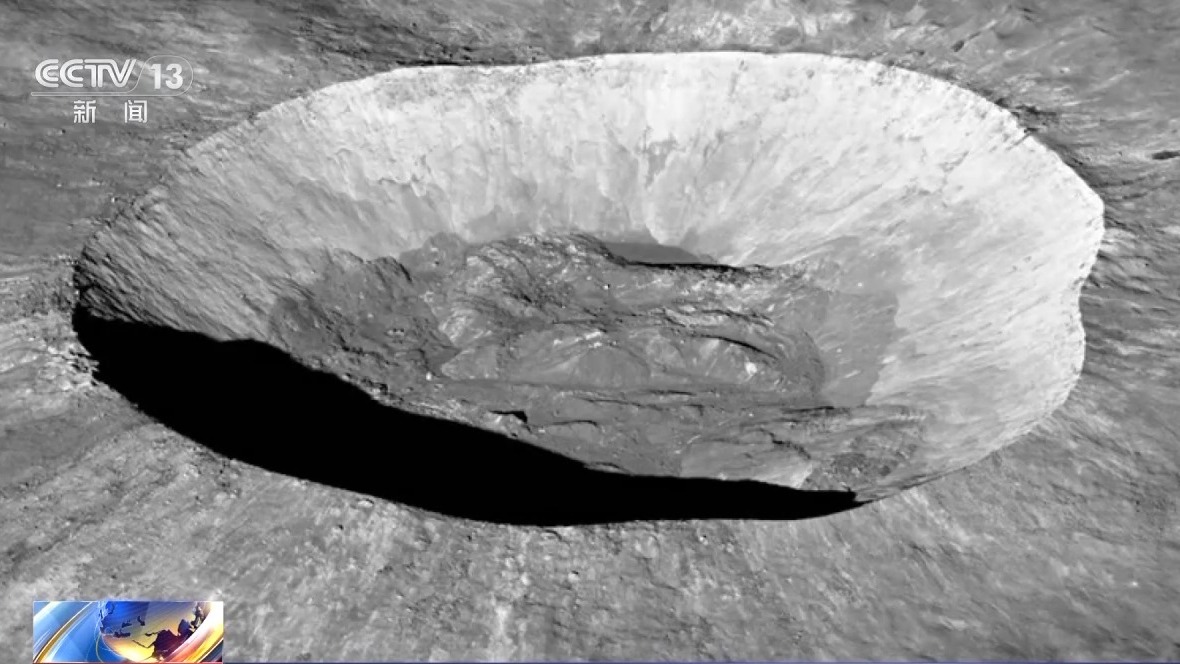

布鲁诺撞击坑全称为佐丹诺·布鲁诺撞击坑,位于月球背面,直径约22公里,课题组所做的撞击仿真模型模拟了这次撞击,大约一千万年前的远古时期,一颗尺寸接近2公里的陨石以约每秒18公里的速度飞快地撞向月球,到达月球表面的瞬间,巨大的冲击作用让这个陨石迅速瓦解,月球也在撞击中抛射出大量碎片,这些碎片一部分在月球引力的作用下又落回月球,一些碎片则带着这股力道飞向太空。

研究认为“振荡天星”源自月背布鲁诺撞击坑

大数据仿真模拟不仅再现了这次撞击,还还原了碎片从月球溅射出来后近千万年的轨道变化,课题组认为由此基本可以确定“振荡天星”源自月球。

清华大学航天航空学院博士后程彬:如果这个星真的是从月球上来的话,那么它的起源就必须是布鲁诺这一个撞击坑,除了尺寸以及年龄的约束之外,还有光谱的约束,我们比较了布鲁诺撞击坑的光谱的数据跟我们观测到的这个“振荡天星”的光谱数据,发现它们也是非常贴近的,相当于我们从三个角度都验证了布鲁诺撞击坑是“振荡天星”起源,是有非常大的可能性。

专家表示,清华大学航天航空学院的研究成果不仅让科学界对近地小行星来源有了全新的认识,还开创了研究小行星起源的全新方法。

清华大学航天航空学院教授宝音贺西:会有一种全新的认识,以前是从来没有人想过这些小行星可能是被大的天体上撞出来的,假如将来被一些探测实际的数据或者是采样,或者探测验证的话,这是行星科学一个非常重大的进展。

“天问二号”将探测

“振荡天星”并取样返回

中国探月工程总设计师吴伟仁曾在中国航天日大会上透露,我国计划在2025年前后发射“天问二号”探测器,对一颗小行星进行伴飞探测和取样返回,“天问二号”要探测的,就是这颗“振荡天星”。

未来,如果“天问二号”能够成功取回样本,将有助于解开“振荡天星”的身世之谜,对我们了解太阳系的形成、地月系统的形成,以及地球安全都有着非常重要的意义。

文/记者 梁铮铮 代钦夫

编辑/王朝