电影《脐带》缘于90后导演乔思雪自己的一段生命之惑,死亡与告别,亲情与疏离,故土与他乡,仿佛是方向截然不同的力道在牵扯,曾让乔思雪的心态一度迷茫。乔思雪在接受北京青年报记者专访时表示,她拍摄完这部电影,虽然并没有找到所谓的“答案”,但是,自己多少还是释然了,“就像是影片中的那棵‘半生半死’之树,在尘世的轮回中,那看似脱落的生命,其实在以另一种方式永远存在。”

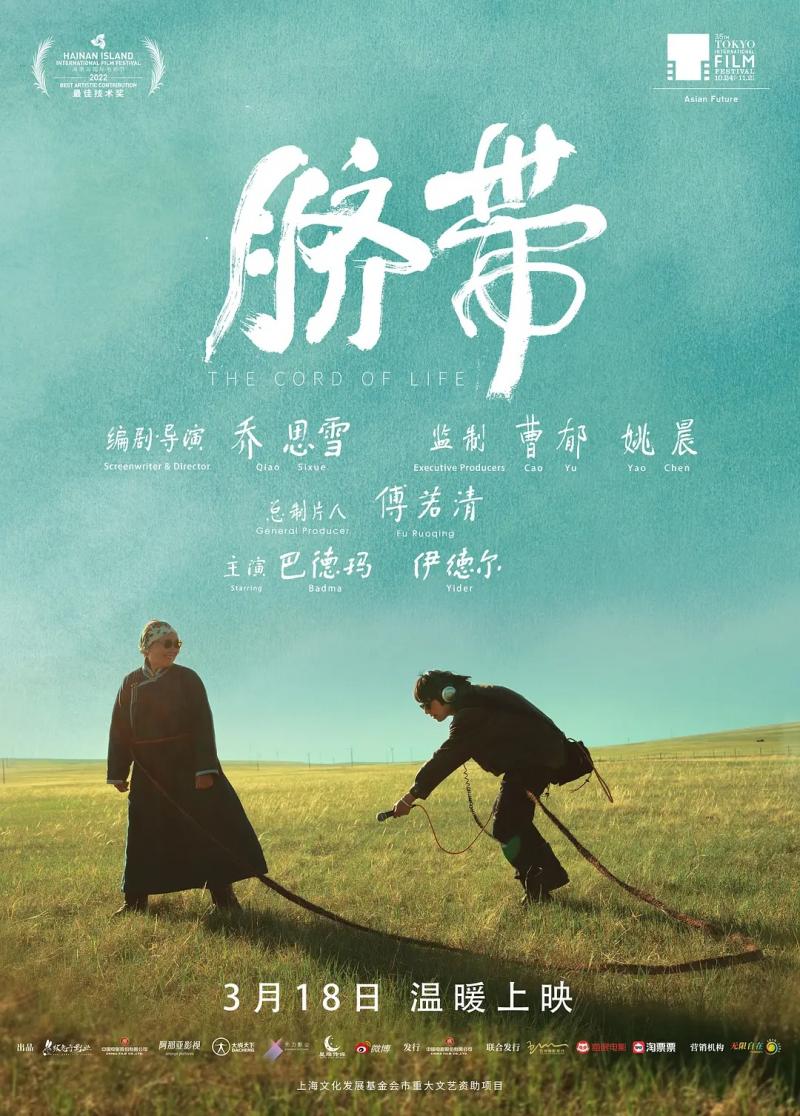

电影《脐带》将于今日(3月18日)上映,影片由乔思雪编剧并执导,巴德玛,伊德尔主演,曹郁和姚晨监制,电影讲述了因患有阿尔兹海默症而变得“天真童趣”的母亲和儿子一同踏上旅途,漫游在草原寻找记忆中家园的故事。

路遇患阿尔茨海默症的陌生阿姨和更年期母亲触发了剧本创作

乔思雪出生在呼伦贝尔鄂温克旗,20岁左右离开家乡去法国学习电影,那之后,她感觉到与家人之间的距离渐渐变远,“小时候我离他们无限近,后来出国,完全离开了自己的生长土壤,变成独立的个体,在崭新而陌生的环境中去吸纳和学习,家人离我越来越远,甚至我一度已经不关心他们在怎样生活,这种状态持续了很长的一段时间。”

2017年的一天,乔雪思在巴黎的街道上看到一位中年女士,她可能患有阿尔茨海默症,在路上来来回回地徘徊着,找不到自己的家,“那个场景很触动我,让我突然转换到作为子女的视角,联想到我的母亲。”

当天晚上,乔思雪给母亲打了一个电话,母亲轻描淡写地跟乔思雪提起,她因为更年期,前一段时间有轻微的抑郁,甚至曾经萌生过轻生的念头,但后来这种情绪已经过去了。这让乔思雪感到很愧疚,思索到底是什么改变了她们之间的关系,母亲在生命中最困顿的时刻没有选择与乔思雪倾诉,反而事情过去之后才轻描淡写地提起。

这让她重新思考与母亲的关系,也将这种思考日后带入了她的剧本创作中。加之她一直喜欢听家乡的音乐,欣赏内蒙古人对待生命与自然的态度,便叠映着那位中年阿姨和母亲的情感状态,创作了《脐带》的剧本,希望表达和梳理对于亲情、故乡的情愫。

讲述母子情是因为一直看着爸爸和叔叔照顾爷爷奶奶

虽然《脐带》与自身经历相关,但是,乔思雪却在影片中讲述了 “母子”之间的相守相伴,而不是从“母女”的角度来诠释这个故事。

乔思雪向记者解释说这是因为自己与母亲之间相处的状态其实是缺少那种外露的亲密感,不具有代表性,“相反,我从小就看着我的爸爸和叔叔是怎么样照顾我的爷爷和奶奶的,尤其是爷爷离世之前,我叔叔对于爷爷的那种温柔、细心和体贴。所以,我依然是以女性创作者的视角来创作这个故事,只不过呈现的是我对于男性的观察。可能相对于男性创作者,我会更多地捕捉到蒙古草原上男性心底脆弱又敏感的气质,而不是惯常人们对于内蒙古男人粗犷、奔放、很有男儿气概的印象。”

影片中出演母子的是巴德玛和伊德尔,他们将一段亲情故事演绎得生动、自然。乔思雪透露,当时找到巴德玛老师,是因为自己非常喜欢她主演的《套马杆》,但没想到,巴德玛老师拒绝了她,“巴德玛老师很喜欢这个故事,但她的顾虑其实是来自于我,而不是她自己。她觉得这部电影是我的处女作,非常重要,但是,她此前没有接触过阿尔茨海默症病人,她担心如果自己没发挥好,对我未来的电影之路造成困扰。”

但是,在乔思雪的心目中,扮演母亲的第一人选依然是巴德玛,于是与两位制片人刘辉、胡靖几次到呼和浩特探望巴德玛,“这个角色难度很高,她既是一个上了年纪、沧桑的老人,又因为得病和怀想故土家人而面露天真,一旦诠释不好,是很尴尬的,但是,巴德玛老师恰恰就有着一种天然质朴的神色,给人以安然善良而又有趣的感觉。而且,作为一名草原艺术家,她还保持着传统的生活方式,每周开车五六个小时回到牧区干一些活,这种淳朴的感觉非常接近角色。在反复沟通下,巴德玛老师终于同意了,也为这个而角色注入了很多鲜活的特质。”

而男主角阿鲁斯的扮演者伊德尔是乔思雪认识了很多年的朋友。他从小学习马头琴,在影片中,也是一位试图融合传统与现代音乐人。乔思雪说:“我这个故事里有很多伊德尔的影子,我们都是从草原走出去,到一个更大的城市里生存,他的经历很有代表性。伊德尔在北京发展了很多年,我昨天还听了他正在做的新专辑,将爵士与蒙古长调、呼麦糅合在一起,非常有新意。”

虽然伊德尔是第一次拍电影,但由于是本色出演,而且用的是草原母语,在熟悉的氛围中,拍摄起来很有默契。乔思雪说:“他总在舞台上演出,不害怕镜头,呈现出来的状态是很有魅力的。”

其中的一场哭戏对于伊德尔来说难度很大。那场戏份中,伊德尔要“放开”母亲接受她的离开。当时,剧组确实担心伊德尔在镜头前哭不出来,监制姚晨教授了他一些技巧,也准备了辣椒水,“但是,得益于巴德玛老师和伊德尔在拍戏时培养的深厚感情,巴德玛老师每天都像母亲一样,很关心伊德尔有没有休息好、冷不冷,饿不饿,加之故事是顺拍,当天就要杀青了,伊德尔积蓄了很多情绪,那一刻,他真哭出来了,我们现场所有人都很感动,他是真的走进了角色的内心。”

剧本里原本没有那棵“半生半死”之树

电影《脐带》在和缓、温暖的叙事中,也充满了深刻的意象。影片中,为了防止母亲的走失,儿子用一条绳子分别缠在自己与母亲的腰间,就好像一根将两人联结在一起的脐带,是世间的一种守护与牵绊,是母亲对孩子无私的爱,是儿子对母亲的不舍。

乔思雪透露,脐带的灵感源于她看过的艺术家谢德庆的艺术项目,“当时,谢德庆给两位艺术家的腰上系了一根绳子,这样维持一年。他们俩最开始是陌生人,在绳子的联结下开始了生活上的磨合,最后真的完成了。这让我印象深刻,我觉得用在母子身上,这条绳子也是充满幽深的寓意,让观众有很多的解读,比如割裂和联系,离别与共生,而且,不止是亲人之间,人与故乡同样也是有着无形的羁绊。”

影片中的那棵“半生半死”之树,更是“神来之笔”,触动了众多观众。乔思雪讲述说这棵树的出现可谓是冥冥之中的巧合,“最早剧本里是没有这棵树的,我在写剧本的时候,觉得缺少一个具象化的物体去承载结局,当一个人在亲人离去之后,要怎样去面对未来,走向何处?那时我恰巧在朋友圈看到了朋友发的一个小视频,就是这棵神奇的树。它是两棵树盘根错节地长在一起,一边是绿叶盎然,生命繁盛;一边却是叶落归根,只剩枯枝。我当时一下就有种‘找到了’的感觉。它非常符合我们的故事,在天地的轮回里,生与死就是并立的,母亲剪掉脐带,给予了儿子新的生命,而儿子斩断脐带,也是将母亲归还给天地自然。一个人肉体消亡了,但是,精神在自然中却永生不灭。”

拍摄完这部电影,乔思雪内心有很多释然的地方,“首先,我最终选择回到了内蒙古家乡,回到了自己熟悉的文化氛围中去创作,那是一个人的根与能量;对于与父母的相处,我也懂得了陪伴是最为重要的,尤其是心理的陪伴。现在他们像是孩子一样,我反而变成了家长,带他们去看医院看病,我在他们身边,能够感受道他们内心的安定。对于死亡,我的感受也变化了。从前,死亡是很抽象的,令我很恐惧。爷爷在不久前去世了,我亲眼看到他从ICU里被推出来,家人聚在他的身旁,他跟睡着了一样,死亡在我眼前具象了,那种未知和可怕反而消散了。我在剧本中放置了一段想象,死亡是跟随着离世的亲人开始另一场远游,我觉得爷爷在去世前,可能就是看到了他最怀念的亲人在召唤他,这让我觉得是一种安慰。”

有一位观众在点映场的映后交流中,对乔思雪表达了自己的“共鸣”。那位观众的父亲也是患阿尔茨海默症,他不明白自己的父亲为何总是反复出走,要从北京转车回大庆,明明家人就在他的身边,他要寻找什么呢?看完这部电影,这位观众觉得自己理解了,原来父亲要找的地方是离他心里面最近的一个地方,是小时候他与父母一起生活过的环境,那才是真正他心中真正的故乡。

乔思雪觉得,如果《脐带》这部电影能够走进一个人的生命中为他带去慰籍,那么,对她来说就是一种知足。

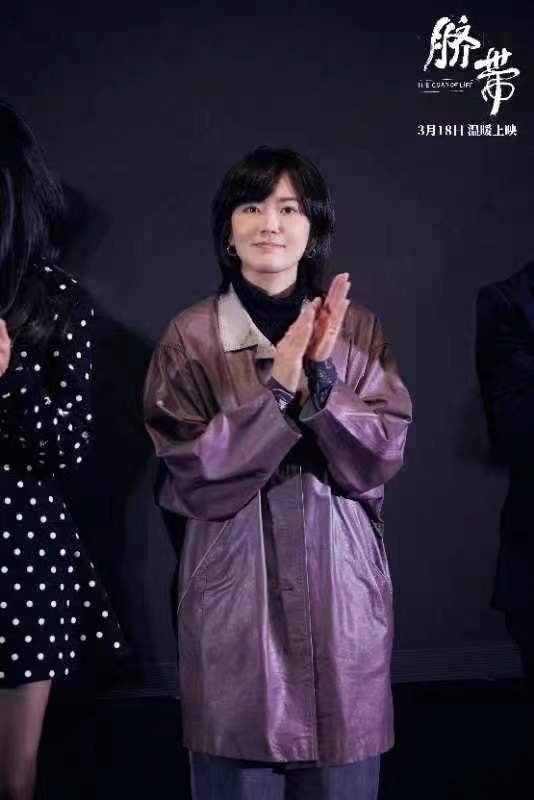

导演乔思雪

做完一场美梦 要善待这个起点

作为一名新人导演,能被市场“看见”并不容易。乔思雪笑说这要感谢国内电影节的各种创投单元,“ 2019年的时候,我带着这个剧本参加FIRST青年影展的创投,制片人刘辉是内蒙古人,看了这个故事之后很喜欢,有很强烈的感同身受。他就把这个故事推荐给了坏兔子影业的姚晨姐和曹郁老师。姚晨姐看了这个故事很感动,曹郁老师则是一直很喜欢内蒙的音乐和文化,所以两位决定一起加入到这个项目来,并且给予了我特别多指点和帮助。”

影片2021年4月在呼伦贝尔开机,拍摄历时40多天。为了取景,剧组跑遍了整个呼伦贝尔草原,乔思雪觉得最难忘的是杀青的戏份,“那一场戏是整个故事的终点,是母子最后的告别。此前的两天,八级大风导致无法拍摄,整个剧组都处于一种非常疲惫的状态。再早几天,曹郁老师因为家里有事情赶回了北京,但他特别记挂着工作,只呆了两天就回来了,让我庆幸自己能够跟有经验的、成熟的、有责任感的电影人一起合作。真正拍摄的当晚,我们赶上了几十年一遇的超级月亮和月全食,开机的那一刻,是一颗弯弯的月牙,拍摄完之后,所有人站在一起,月亮已经圆了,把天空都映亮了。”

那一刻,让乔思雪感觉到就像是一场梦,从最初的怀有期待开始,然后大家一同投入创作,所有人的心血凝结在一起。影片完成,梦似乎也醒了,但那个夜晚却让乔思雪难以忘记,“是一种情感和精神上的透彻、明亮和感动。”

《脐带》即将上映,乔思雪拥有了一个很好的起点,她笑说要善待这个起点,“很多导演在拍摄完处女作之后,就沉寂了。”

乔思雪喜欢一些欧洲导演拍摄法国的作品,比如,贝托鲁奇、波兰斯基,以及从阿根廷到法国创作电影的加斯帕·诺,“他们所呈现的法国,是我最初想去法国留学的原因之一,那是一种‘异样’的感觉,就是你在那里,似乎又没在那里,呈现了法国当地人已经感知不到的东西。我也想带着这样的一双眼睛拍摄内蒙古家乡,似乎不是很写实,但是,你却知道自己就在影片的最深处。”

文/北京青年报记者 肖扬

编辑/弓立芳