2018年的《陌生人》后,何冰再度推出自导自演的话剧《代价》。同为美国剧作家阿瑟·米勒的作品,相比《推销员之死》和《萨勒姆的女巫》,《代价》在国内的知名度不算高。梅绍武先生在《外国当代剧作选(4)》(阿瑟·米勒卷)后记中写道,该剧“对当代西方人盲目追求物质生活中的现象作了一定的谴责”。现在看梅先生的观点可能“过时”,但也点出了本剧的线索——钱。

摄影|赵彤

一场兄弟积怨,一番夫妻撕扯

《代价》讲述在大萧条时期破产的商人家庭中,兄弟两人作出不同的人生选择后,因处理父母遗留的家具再次相遇,从而勾起前尘往事。

在父亲破产、母亲过世的变故中,老大沃尔特专注于自己的前途,成为著名的外科大夫,有了自己的产业,在社会组织中担任主席,是名利双收的典范。饶是如此,父亲在世时,他只是每月寄来5块钱生活费。弟弟维克托热爱科学、学习更好,为照顾父亲,并由于经济压力中断学业,做了警察,在最困难的岁月甚至全家捡菜叶为食,半生狼狈。

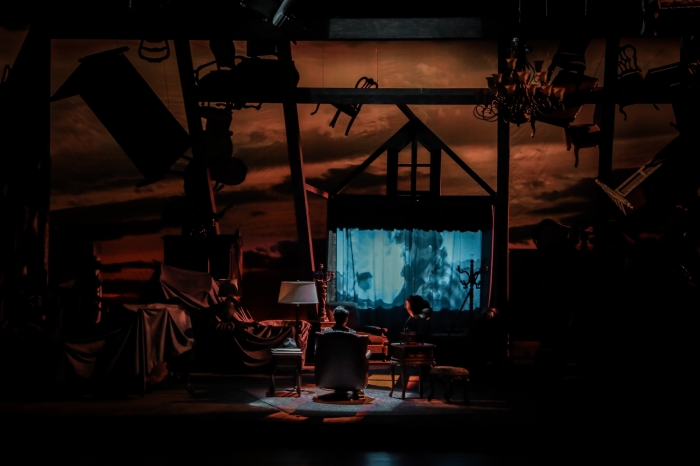

本剧只有一个场景,就是两兄弟自小生活的老宅。开头维克托正在看家庭影像,回想他和沃尔特享受着作为富家子的幸福生活。正在此时,维克托的妻子埃丝特走进来,短暂的美好被打断。何冰在访谈中说本剧展现的是家庭关系,以维克托为视角,展现了他与妻子、哥哥、父母的关系,当然还有家庭之外与家具商的关系,而这些关系都是不顺畅的。埃丝特一出场就喝了酒,还是和体检大夫一起喝的,这让观众以最快的速度感到他们是一对有问题的夫妻,并将观众带入贯穿全剧的紧张、矛盾且似乎随时要爆炸的火药桶的状态。

摄影|何桓父亲去世多年,老宅面临拆除,家具需要处理——其实早该处理,因为弟弟不愿面对哥哥,哥哥总在回避弟弟,处置家具的事情长期搁置。如今,终于到了不得不面对的时候。道理上、法律上必须通知沃尔特,但沃尔特不出现对维克托夫妇似乎更有利。埃丝特认为多年来都是维克托照顾父亲,沃尔特没有尽到责任,这一切都理应是维克托的。况且他们需要钱,维克托到了可以申请退休的年纪——马上就要50岁了,他可以离开这份夫妻二人都不喜欢的警察职业,换一份工作,卖家具的钱恰好能起到缓冲作用。

埃丝特是果决的:她对钱有渴望,对维克托有期望。当19岁第一次走进尚未破产的维克托的家时,她确信她将成为一名有地位的大夫的妻子。如今,她要找回她的尊严。对此,维克托心知肚明。他因电话没被接听感到不被重视而不满,但哥哥来了又未必是好事,这种矛盾心理让他不适。这恰如干不干警察这份工作带来的困惑,虽然不喜欢但又不确定改行还能否赚到钱,毕竟他没有完成大学学业,没有文凭是他永远的痛。

维克托、埃丝特展开一番撕扯,双方关系快速滑向破裂,又在最后关头被一方拽回来。期间交织了维克托的童年回忆——潇洒击剑的少年,热爱科学的中学生,母亲的竖琴声,对父亲更看重不照顾家庭的哥哥的不悦;也交织了埃丝特的人生不满,对丈夫警察同事的反感,对维克托自二战以来始终无法改变的烦闷,孩子上大学后的空虚——走钢丝式的中年夫妻生活状态。

一个怨恨压抑,一个强势可疑

也许是为平衡前面的压抑,年近九旬的所罗门登场,夸张的动作言语带来很多笑声。梅绍武先生说,所罗门是米勒戏剧中唯一的喜剧人物。而所罗门展现的绝不仅仅是插科打诨。如果说沃尔特和维克托是成功与不成功的对照,所罗门和维克托则是行动力和犹豫的对照。所罗门本已收手,不再收购二手家具,甚至对家的需要也已荡然无存,只是缩在店里等待人生终点。维克托从过期电话本上找到他的电话。一个电话过去,马上重燃了所罗门工作的热情,他迅速的行动力是维克托无法比拟的。从所罗门的叙述中,他一直是果决的,不论是演杂技、当海军还是做生意。

摄影|何桓

维克托和所罗门谈价钱,是剧中精彩的一段,仿佛维克托成了埃丝特,所罗门成了维克托。维克托让所罗门尽快出价、速战速决,所罗门则东拉西扯回忆人生。维克托越急,所罗门越慢。仿佛做剧者要告诉观众每个人都有面临问题而不愿抉择的时刻,哪怕是行动力很强的一个人。观众又随着剧情陷入压抑。最终所罗门报出1100元价钱时,是否合理已然不重要了,重要的是终于完事了。

这时随着沃尔特和埃丝特的依次到来,剧情又进入另一个矛盾,兄弟间的秘密也剥洋葱似的一层层被撕开。沃尔特初来,维克托是欢喜的,虽然两人将要拥抱而又各自退后。维克托很快找出沃尔特年轻时的船桨,又在妻子面前维护哥哥的形象。沃尔特也同样如此,立刻就找到维克托玩儿无线电爆炸的痕迹,说出房子里还有维克托早已忘掉的母亲作为圣诞礼物赠送的击剑手套;又说到母亲是多么爱维克托,下雨了会立刻冲去送雨靴,嫉妒之情表露无疑。对比维克托对父亲更喜欢哥哥的不悦,似乎给出了兄弟矛盾成因的一种解释——都认为父母更爱对方。

事情这么简单吗?

摄影|何桓

沃尔特上来便说不要卖家具的钱,这让埃丝特松了口气,而维克托觉得是个阴谋。也难怪维克托怀疑:前面夫妻对话中的沃尔特没有家庭责任,吝啬、算计。果然,沃尔特质疑出价,提出以捐赠的办法处理家具,可以省出上万元的税。这笔钱兄弟平分,甚至都给维克托。这样阴谋的意味更重了。

观众一面在破解兄弟失和原因的谜团,一面又陷入新的迷雾。果然,所罗门说减税的事未必能批下来,也做实了沃尔特卑鄙的事实。但事情又似乎不是这样,在让渡税款利益同时,沃尔特承诺在自己任主席的科学机构中给弟弟一份体面工作,还多次向维克托道歉。

到底沃尔特是什么样的人?沃尔特说自己几年来不和弟弟接触是因为家庭事业不顺造成的精神崩溃——原来有钱也不快乐;反观弟弟做了公务员,家庭稳定才是最佳选择。沃尔特在寻求内心自洽,给弟弟安排了一套理由,照顾父亲而选择做警察,平凡又满足。因此他自己对家庭责任的缺失也就不那么过分,崩溃后的心也可以重新平静。

摄影|何桓

一种虚妄的自洽,一个游移的真相

但只有沃尔特在寻求内心自洽吗?

埃丝特报出一个大瓜——当年维克托曾向沃尔特借500元以完成学业,沃尔特有这个能力但没有借,最终造成维克托从事自己不喜欢的职业而没有成就。这是维克托口中的人生失败的重要原因:如此维克托的人生自洽了,成了为家庭忍辱负重的榜样。

二人对“过去”的分歧逐渐升级:沃尔特认为爸爸可以吃救济也能劳动,大萧条时代一亿多人都这么过,何况爸爸还有笔不小的存款;维克托说赡养父亲是出于亲情,保住体面;沃尔特则升级到这个家庭里没有亲情,看重的只是成功。

兄弟不断给过往经历加码,都要守住“自己做的最正确”的底线。如何冰所说,故事的真相是游移的。这个家庭不会像沃尔特说的那样不堪,也没有维克托想的那样父慈子孝,每个人都在创造一个更有利于自己的过往。

摄影|何桓

剧中埃丝特反复说,母亲说她总是不相信自己亲眼看到的东西。人总是在看对自己更有利的一面,并用它证明自己更正确。

沈从文曾经告诫黄永玉,摔倒了赶紧爬起来走,不要躺下欣赏那个坑——固然有人可以掉头不顾,也会有人就此躺平;有人在起来不起来间挣扎,也会有人虽然奋力前行但总会不断回望这个坑。

这个戏的原点显然不仅是梅绍武先生所说的“为了钱”。人生总会遇到问题,又总要和自己和解,给自己一个自洽的解释,但又无法彻底回避不愿面对的一面,这就是人生困境。故事最后埃丝特还是要站在维克托一边,虽然他可能毁掉了自己的人生,但又能怎样?终究要走下去。

曾有人认为《陌生人》的主角不像法国大爷而像北京大爷,到了《代价》,部分片段仍有一丝《茶馆》的既视感。作为上世纪60年代创作的作品,《代价》的语言肯定和现在有差距,看得出何冰没有放弃对台词口语化的改造。然而本剧的妙处不在于将某些台词套上当下新名词,而在于揭示了人类永恒的情感。

文|辛酉生

编辑/于静