经由社交媒体的营销,Citywalk爆火。Citywalk不单单是对“压马路”“遛弯儿”的取代,它还包括了社交媒体、城市绘图以及无孔不入的自拍摆拍。今天,在任何一家气质娴雅的店面,摆pose的场景都极度常见和显眼,且它几乎是时尚青年潮流青年的自觉自发。

缺席的行走

太多时候,我们被限定在教室、写字楼、公寓,长时间以坐卧的姿势,保持工作、交谈、心流、休息。而行走?在这个流程和状态中,行走被剔除了。你必须长久地待在某个位置,使用几种固定的姿势、语势、手势,稍有溢出,程序就乱了,效率就低了,危险就发生了。所有人都能感受到行走的缺席。

人们将亚里士多德的哲学流派命名为漫步学派或逍遥学派,在他们的课堂上,老师与学生们聚集在柱廊,边走边教学。这种教学方式在苏格拉底或者柏拉图时代就已经大规模应用。在柏拉图的对话录中,对话往往就发生在行走之中,且记述者和现场听众对边走边谈的形式并不过多地觉察。

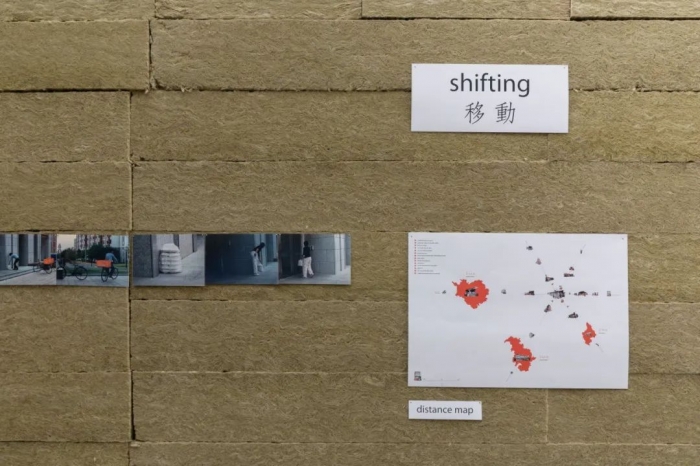

“步行指南”展览现场,2023

长征独立空间,北京

在蒙田写作的时期,公共马车已成为可供选择的工具,印刷术业已搭建起新的文明。然而他重倡漫步的能与势,他喜欢“走来走去”,并声称像用脚走路一样用笔思考。在一则随笔中,他给出了一个全面的判断:“地球不过是一个永远动荡着的秋千,世上万物都在不停地摇晃,所谓恒定不过是一种较为缓慢无力的晃动而已。”于是乎,蒙田也随他所面对的世界与对象而摇晃,他逡巡在先贤的文稿中,重整一套自己的说辞。概言之,人的步履,不也正是思想的痕迹吗?

行走不是停顿,不是表演。行走是发启。它源于疲倦、阻塞、沉闷,“出去遛遛弯”,吸收几分新的气象。在速度的加持下,你会理解,原来人是甘心将自己的大部分故事挂在身上,他们的所思所想涌动在你的头脑中,掀起新的波澜与感受。

行走的艺术

战后,激浪派、新小说等艺术形式发生于小规模群体,并迅速跃居为主流。从观念被摆置在核心处开始,相当自由、相当游牧、相当身体的实践就已是当代艺术最深的痕迹之一。

1967年,大学毕业后不久的布鲁斯·瑙曼在工作室画了一个限定的方框,并以一个几何式的规则反复运动。世纪末,弗朗西斯·埃利斯牵引着一端挂着狗拖车的尼龙绳,穿行在墨西哥城,随行搜集着硬币等小物件。几天后,这则怪诞轶事在整个城市流传。类似的行为、表演、作品,今天已屡见不鲜。

厉槟源,《缓冲.2》(影像静帧),2016

单频录像、彩色、有声,3小时35分39秒

图片由艺术家提供

2016年4月16日,一顿土豆烧鸡结束,厉槟源从黑桥村泾河边出发,预定前往当时位于黑芝麻胡同13号的激发研究所——21公里外的那里正在发生着“等待厉槟源”的行为。这个路线开始于五环外,经798艺术区、使馆区、三里屯,结束于老城区。厉槟源用破木板炮制出一块蓝色牌,上书“厉槟源工作室Li-Studio”。他所要做的就是,将这招牌下载到他的个展发生的替代空间。

小卖部、天桥、城中村、绿地,以及车来人往的人行道与步行街,厉槟源以他的仅存,划定了他微不足道的标签。工作室、艺术家、废墟三者借由“厉槟源工作室”发生了转移。但实际上,这件被命名为《缓冲》的作品,所测量的乃是一种失败、失去、虚空。路途越遥远,步行越切身,旁人越好奇,厉槟源的讲述越不成立。他背后背着的牌太大,他不得不在熙攘中侧身而过,不得不压抑也许本来就没有发生的互动,也不得不带走这块牌使其成为艺术品。

2020年,“44月报”转型成新的组织,开拓它的意向性社区运动。和大多数艺术团体不同,“44月报”相当流动——它像水流一样接纳、冲刷不同的艺术家、诗人、市民,他们给自己命名为实践者。而同时,“44月报”在不同的地点实施规模不一、形式不一的艺术项目与活动,向内梳理成员相处的感受与经验,向外绘制项目议题的关系网络。

很长时间段内,“无所事事”的价值并未被标识出来,而“无所事事”很容易下意识地被看作是“劳动”的对立面——当然并非如此。小时候读角田光代的《树屋》,书中的哥哥(良嗣)给我留下了深刻的印象,哥哥懒散、轻浮,总是睡到中午才起床。在那时我的头脑中,人们总是得工作,哪怕小孩也得挣零花钱,只有村头的“痴儿”才能四处流浪。这位失业的年轻人委实颠覆了我的想象。同样地,在城市里存在着相当多像哥哥这样的人,他们没有工作,或者仅有收入微薄的兼职。业余时间,他们会天南海北地嬉戏游荡,潜入城市各个角落。当然他们未必都是郁郁寡欢的,但总是偏离所谓的常规。不做工,无论如何都给他们带来了新的自由,处事 、着装、言谈无一不表现着这种自由。

何志森作品

“步行指南”展览现场,2023

长征独立空间,北京

在墨尔本皇家理工大学就读时,何志森回中国完成他的博士论文,《线上生活:寻找共享的景观》。这是一个“走鬼”的故事。这是一家没有营业执照的餐馆老板。这是集美大学一墙之隔的孙厝村。借由他所编织的微观经济网络,老板翻过围墙,躲过保安、摄像头、校园巡逻队、宿管阿姨,将盒饭送达给学生。在调研和写作的期间,何志森跟随老板来到批发市场、田地、加工作坊、街贩摊,用帽子里的GPS图绘了盒饭的轨迹。图绘是一个发掘场地的隐藏特征并且真实呈现我们日常生活空间的过程。

上世纪60年代末、70年代初,一种名为“超艺术托马森”的潮流在日本各城市蔓延了起来。“超艺术托马森”由赤濑川原平等人发起,“托马森”这个名字取自巨人棒球队请来的外援选手,托马森成绩并不理想,每逢比赛就只能坐在替补席。顾名思义,托马森乃是城市在旧建筑与新建筑之间萌芽出的“微小的废墟”,参与者必须对生活环境特别了解,才能区分出“托马森”。

“超艺术托马森”没有美感,没有先锋,没有恶搞,没有消费,只有这一种切肤的“捡拾”。参与者自诩为物件派,在路上观察并发现人(不需表现并创作人),或采集井盖,或挂上晾衣夹和传单扮成木乃伊在街头漫步。

展馆中漫步

今天,人们更习惯于使用代步工具,置身其中。为了抵达既定的地点,人们不得不收缩、静止、沉默(在乘坐代步工具期间人们被限制进食)。这相当于将自己的运动承包给轨道、航线、气流。作为行人,当你看向前进中的代步工具时,你会意识到,正是它们载走了你的记忆、感知。从这位行人的角度来看,技术或者科技,有时候充当的是骗术。如何借助技术拓展我们的自由,则需要更多的智慧。

策展人李佳将“步行”拆分成策略、对策、修辞,并将其引渡为知识批判、社会再造、记忆重塑。方案是现实主义的,它关乎社会、当下,但她也放飞了这种现实;她的方案是当代艺术的,它关乎实验、观念——但她是在编织,而不仅仅是挪用。

归根结底,李佳的方案是思想实践的。它以当下的叙事为材料,整合本土艺术家自发的批判或感受,将相当日常的故事展演给观众。议题的自由、实践的自由、思想的自由,在这些影像、装置、文献、建筑中,一点点地发生、讲述、展演,供所有观众来此漫步。

编辑/史祎