中国当代著名经济学家、教育家,新中国金融学科主要奠基人之一,原中国人民大学校长黄达,于18日晨去世,享年98岁。

黄达,1925年2月22日生于天津。曾入选“2020中国品牌人物500强”,位列第73,他是中国金融学领域不能不提的一个名字。他的逝世,标志着中国金融学科一个时代的终结。

1983年,黄达任中国人民大学副校长。1988年出任首任中国人民大学经济学院院长。1991年11月至1994年6月,任中国人民大学校长。

致力于银行货币、金融学研究60年,黄达将大部分精力都放在了教学研究上。即使在改革开放不久他担任中国人民大学副校长、校长等行政职务以后,也没有中断过教学。直到二十世纪八九十年代,他一直把“不脱离教学第一线”作为自己必须遵守的准则。他在中国金融教育乃至财经教育领域所作的贡献令人仰止———新中国成立后每一次金融教材的编写,都有黄达的贡献。

走的那天,是他阴历生日,整整98岁

安秀:首先,对你父亲、我们的黄达老校长的去世,表示深痛的哀悼。

作为黄老的小儿子,能不能从家人的角度跟我们聊聊黄老不为人知的另一面?在日常生活中特别在其他人眼中,你父亲是个什么样的人?

黃恒:谢谢、谢谢。说实话,我是学理工的,对父亲的金融专业不仅一窍不通,甚至不感兴趣。小时候只隐约觉得,父亲研究的金融大概就是银行和钱吧?大了以后,更是隔行如隔山,对父亲书房满面墙书架上的著作,早已司空见惯,至于交流几乎谈不上。

我爸走的那天是他阴历生日,整整98岁。老年痴呆症压根儿就没招惹上过他,他始终头脑清晰,思维缜密,说话有逻辑,做事有条理。这可能跟他这一辈子都在不断运用、开发大脑,坚持讲学、著书立说有直接关系。

他70岁开始学习用电脑写作,从此后所有文稿都是电子版的。住进养老院后的四五年时间,他每天都坚持坐在电脑前,继续文章编写和文稿整理,或跟养老院的朋友们一起吟诗背赋。年逾九旬的他,依然能一口气背下整篇的《阿房宫赋》《滕王阁序》。

父亲也一直使用微信。在医院里他一直用微信和外界交流,外界所有事情他都知道。当然,他也是通过微信给我下命令的。

父亲脑梗后曾一度失语,但他并没认输,并没放弃对生命的追求,想方设法自我康复。他坚持用颤抖的手写字与人交流。他让我找出李白写的骈文《春夜宴桃李园序》读给他听,我读一句,父亲就跟着咕噜一句。诗句翻译成大白话就是:“天地是万物的客舍,百代是古往今来时间的过客,死生的差异,就好像梦与醒的不同,纷纭变换,不可究诘,得到的欢乐,又能有多少呢……”在一遍遍领读中,我终于悟出来,唐诗宋词万万千,父亲为什么只挑选这首来反复咕噜、努力背诵呢?因为在他的生死观里,无论谁都是这个世界的过客,所以不必有遗憾,不必难舍。

就这样,通过一句一句咕噜着背诵诗词歌赋,我爸的语言功能明显渐渐得到恢复,《阿房宫赋》《滕王阁序》又能断断续续背出来了……日复一日,我爸居然奇迹般复语了!生命又开始了新的续航。

我爸对死亡向来看得风轻云淡,他不畏惧死亡,但希望在离开这个世界之前能一如既往地体体面面、潇潇洒洒。他留有遗嘱:生命最后时刻,不进行任何无谓的医疗抢救,不进ICU,不插管儿,不做鼻饲……临走的前两天还特意给我打电话:“不要采取任何强制的医疗手段延续我的生命。”

摄影/陈军琪

他的修养,跟随他直至生命尽头

黃恒:父亲从没因为病痛折磨变得脾气暴躁、对医护人员及家人发脾气。他的修养跟随他一生直至生命尽头。当他感知身心能量已将穷尽时,生怕家人在他离去时因悲伤和慌乱而忘记感谢医护人员,所以,他几乎用最后气力将医护人员一一谢过,并叮嘱我一定要做面锦旗以表心意。只可惜,锦旗还没到,我爸就……唉。

二十年前我母亲去世时,我总觉得家里还有父亲这棵参天大树撑着,虽然知道这棵大树早晚有一天也会朽、也会倒,但当他真倒下时,我竟蒙住了!爸,您怎么走得这么着急啊!今天是您的生日,我们还没来得及给您过九十八大寿呢……

安秀:你父亲对身边所有工作过的人员都会心存感恩吧?

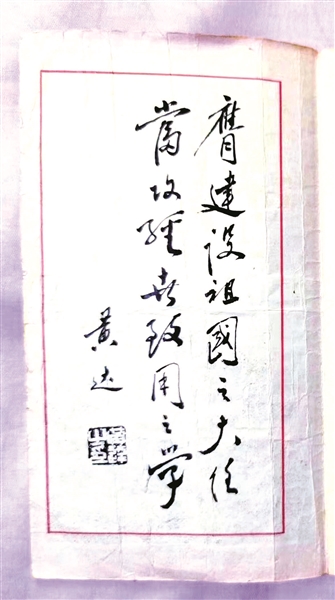

黃恒:可不是嘛。受我爸影响,直到现在我跟我小时候的保姆还保持着联系和来往呢。我爸写一手好字,很多社会名流都想得到他的字,但他很少答应。可他的司机结婚时向他求字,他特痛快就答应了,豪爽地铺开纸、研好墨,一挥而就,送上自己真诚的祝福 。

我爸还没进养老院的那几年,每逢过年,他都会给门卫保安送慰问品,对他们的辛苦工作表示感谢。保安换了一批又一批,而我爸的感谢和慰问从来没间断过。有一年春节,我爸一如既往让我把一个沉甸甸的纸箱从楼上搬到楼下送给门卫,感谢他们一年的辛苦。过了几天,我从那儿过,门卫叫住了我,说“有你家一快递”。我一看,不就是我爸送给他们的慰问品吗?还是我搬下来的呢。这些老实巴交的打工仔,根本就不知道我爸是谁,也根本想不到身在异地他乡有谁会送年货给他们。他们理所当然地以为这是一个寄存在门房的包裹,见到主人时要想着提醒带回。

安秀:你父亲一生出过多少书啊?

黃恒:无数,真的是无数。但他出版的书基本都专业性很强,读者范围很窄,发行数量也不多,有时候还得搭上自己的工资才能开印。但父亲从来不考虑这些,他说只要自己的知识对国家、人民有用,就知足了。父亲对金钱看得极淡,他把这些年来所获的300多万奖金全部捐赠给了中国人民大学教育基金会,专门用于支持金融学科的发展建设。

尽管我爸桃李满天下,为国家培育出了包括著名经济学家、大学校长以至国家高级干部等大量高层次经济金融人才,尽管他在国内外享有很高的名望,但他始终没有忘记感恩中国人民大学对他的培养,以及给了他施展才华的机会。他见证了华北联大到今天中国人民大学的发展全过程,希望中国人民大学能坚定不移走好建设中国特色世界一流大学的新路。

上世纪90年代我爸就已经出版文集了。有一天我带他去王府井新华书店,他围着书架默默地一圈一圈转啊转啊,我问他:“您转什么呢?”他不吭声。终于,在一个书架前他停住脚,倾身定在那里看向书架,我凑过去顺着他手指看见书架上整整齐齐摆放着一溜儿刚出版的《黄达文集》。我看到他笑了,皱纹里布满着成就感和幸福感。

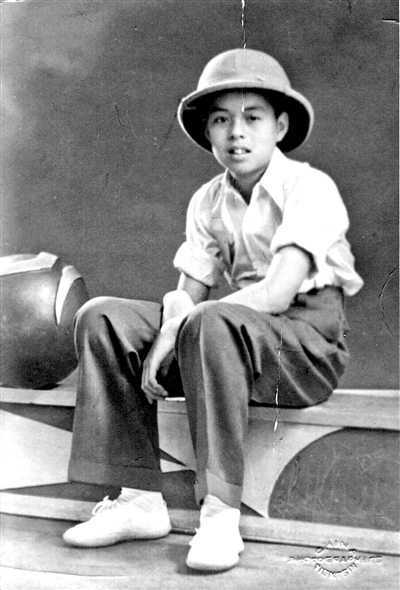

黄达11岁

仅学仨月俄语,就翻译出中国第一本金融教科书

安秀:真佩服您父亲。但作为我国金融界泰斗,不能真的人走了就只发个讣告吧?

黃恒:我把老爷子的遗愿告知了人民大学。人民大学帮着想了个特别合适的办法——举行亲属告别会。真没想到,前来吊唁的人个个热泪纵横。我头一次真切感受到他人对父亲的仰慕之情。

让我更震惊的一幕是,有一位社会地位很高的嫡系弟子,向我父亲遗体三鞠躬,跟亲属握完手后停住脚步,转过身,重新又回到父亲面前,前倾着身子仔细端详父亲的遗容,然后突然“咕咚”就跪下了,啜泣着跟父亲诉说着什么……我相信父亲听见了,也相信父亲听懂了,更相信父亲得知弟子们都长成了参天大树,都成了国家有用之才,心里是多么的高兴。

安秀:是啊,虽说弟子跪谢恩师天经地义,但功成名就还依然念念不忘恩师栽培,仅从这点上就能看出你父亲的人格魅力。

我还特想知道,老人家能成为我国金融界泰斗,是有很特殊的家庭背景吧,或者有着很超人的才华?

黃恒:其实也没什么特殊家庭背景,我爷爷不过就是个普通工程师,我父亲也算是出身文化家庭吧。但说出来您可能不信,别看我父亲有那么多耀眼的头衔和光环,什么著名的经济学家、教育家,这终身奖那终身奖的,可最初,他不过是个高中还没毕业的辍学生……

安秀:啊?怎么可能?高中没毕业——中国金融学奠基人,这反差也太大了。

黃恒:我父亲原本想考大学,做个像爷爷那样的工程师,可一场伤寒破灭了他的理想。辍学后我大姑四处帮他找工作,先后在旧政府机关当过小职员,在私人照相馆当过帮工,直到抗日战争胜利后的1946年春,才考入了华北联合大学政治学院财经系,并且在年底就“晋级”成为政治学院的研究生。1947年,刚刚“晋级”为研究生,22岁的他又被再次“晋级”为校部行政干事,先后担任了班主任、区队助理等职务。

安秀:简直不可思议,仅用两年时间就完成了研究生学业,22岁就开始“人大”教员生涯……

黃恒:更神奇的还在后面。五十年代,我国兴起俄语热,零基础的父亲也开始学起了俄语。我中学也学的俄语,知道有多难。有一天课间,我的俄语老师神采飞扬地跟我说:“你父亲太厉害了,只学了三个月俄语,就翻译出了中国第一本金融教科书……”当时我都听傻了,这破俄语我都学好几年了,念个课文还结结巴巴呢,他老人家居然学仨月就能翻译教科书了,这也太聪明了吧。

他生活中的博才多艺,更令人佩服。

记忆中我从没见父亲练过字,可他就是有一手拿得出的漂亮字。中国人民大学图书馆楼前有一尊太湖石,上面的“业精于勤”就是他写的。

父亲还会画画。早年间我母亲看到同事穿了双广州产的漂亮凉鞋,我父亲照着“刷刷”几笔就画出来,寄给广州托朋友买到了同款,印象中画得那叫像啊。

很多年前,人大校园流行一阵养花热,尤其是蟹爪莲嫁接术。别人嫁接一只爪都很难成活,我父亲胸有成竹,特耐心地反复琢磨,找科学原理,找成活规律,第一次嫁接就成活了三只爪。街坊邻居纷纷找他讨教,请他帮着嫁接。

在我心里,父亲特别聪明,什么都知道,什么都懂,只要他想做的事,就一定能做成。

2017年在人大校庆会场

从小到大,父亲从未对我提出过任何要求

黃恒:父亲确实有与生俱来的聪明,但他的成功更取决于他的勤奋。他每天大部分时间都沉浸在自己安静的世界里,全身心工作和写作,绝不允许我们打扰。

安秀:那你会不会觉得父亲对你的关爱不够多、不够深呢?

黃恒:父亲确实话少、工作多。我也很少打扰他,从小就怵他,自己玩儿自己的,不大能体会到父亲的关爱,觉得散养也不错。其实,父亲对我的成长始终很关注的。

给你讲件事你就知道了。“文革”刚结束时,父亲还在政治观察期,没有恢复工作。我在插队,也处于叛逆期,想自己的路自己走、自己的伤口自己舔, 不给他添乱。有一次大队召开了知青家长会,我关于这次会的记忆很模糊,后来一起插队的发小儿说:“你怎么不记得了啊?你爸还去了呢。”我说:“我爸没去过,我爸根本不会去!”发小儿说:“你爸去了,还跟我说话了呢。还问我你表现怎么样,说你们看着点他,都是人大的孩子,相互关照着我就放心了。”

我一下语塞了。我真是万万没想到,一向对我散养的父亲会舍得花那么多时间、跑那么远路程,到村里去了解小儿子的生活情况。现在我才真正明白,虽然表面上看我是一只自由自在的风筝,但实际上那根保险绳永远握在父亲的手心。他不会让风把我纠缠到树上,也不会让风把我吹翻在地下。如山的父爱啊,只有随着年龄不断增长,才能掂量出它沉甸甸的分量。

安秀:那父亲对您有什么要求吗?如果有,会不会很高?会不会让你觉得做他儿子很有压力?

黃恒:没有。从小到大,父亲从没对我提出过任何要求,尤其是学习。也没希望我的人生要达到什么高度、对社会要有多大贡献。只要我品德、健康没问题,其他都可以任我发展。至于父亲巨大的成就和耀眼的头衔,也从没给我带来任何压力。

我插队第二年,国家恢复高考,一起插队的发小儿有的考上了北京大学,有的考上了北京建筑学院,有的考上了南京水利学院……而我,不怕你笑话,只收到了一纸中专录取通知书。我拿着通知书来到父亲面前……

安秀:你胆子可真够大的,就不怕你爸难堪吗?

黃恒:不会啊,我真的觉得没啥,从小到大我爸就没凶过我,一次也没有。当然,也从没有表扬过我,好像我做什么选择他都会同意。我提溜着通知书问我爸:“您说,上吗?”我爸磕巴都没打一个说:“上啊!”

安秀:你爸就没拦你一下,说:“儿子,爸帮你再复习一年,明年报考人大?”

黃恒:没有,他觉得无所谓,学什么都能成才,行行都能出状元,他自己就是这样走过来的。我真就听他的去上了中专。后来把我后悔得啊,我足足用了七年时间边工作边上大专,再专续本,才把大学文凭拿下来。他真把我当成他自己了,可他倒是把超人的聪明遗传给我啊!

他永远相信自己的孩子

安秀:像这样的父亲还真挺少见的,哪个家长不得穷尽自己所有资源为孩子升学就业架桥铺路啊?你可倒好,守着你父亲这座金山,啥也没得着。你只考了个中专,你父亲真就一点没觉得尴尬?就没动用动用他的资源帮帮你?

黃恒:我父亲绝对不会尴尬,也绝不会动用他的资源帮我。他做人向来光明磊落、实事求是。比如在他的文集里,父亲特意把“大跃进”时期所写的文章也一并收录进去,自揭其短地称之为“满是呓语”。他说这样做“可以自警,也可以使没有这类经历的人对于那种岁月的思想紊乱多少获得点形象的概念”。父亲活的是他自己,从来不在乎别人的眼光。所以,他怎会在乎别人议论他儿子考的是北大还是中专呢?

我从小学习并不出色,但他从没责怪过我一次,也没要求过我排名必须达到多少。他觉得,无论是老子还是儿子,只要能活出最好的自己就是最成功的人。

其实,我们看到父亲超人的聪明才智,也看到父亲超人的辛劳付出。他的三观潜移默化影响着我们,表面上看好像他对我们没什么要求,但我们却十分清楚他的要求所在。父亲也十分清楚,不动用他半点资源,孩子们也会靠自己的努力和奋斗得到他们应该得到的。事实证明,我哥和我,两个和金融界完全不搭界、完全享受不到老父亲资源的理科生,最终成了老父亲的骄傲。

安秀:他对你们的婚姻有什么要求吗,比如门当户对什么的?

黃恒:没有。我爸说,只要品行端正的文静女孩就行。父亲曾向别人描述过我哥的婚姻:“头天大儿子跟我说,‘爸,我交女朋友了’,我说‘嗯’;第二天大儿子跟我说,‘爸,我们结婚了’,我说‘嗯’;第三天大儿子跟我说,‘爸,我们搬出住了’,我还只是‘嗯’。”

父亲他永远相信自己的孩子,在他看来,孩子们自己的选择永远是有道理的,是正确的,永远不应该用其他人的标准去审视、去挑剔、去要求。父亲这种豁达的境界是世俗之人难以想象的。

安秀:那你有没有想到过,你父亲在国内外的影响力会如此之大?我特别想知道,日常生活中人们感觉他是怎样的人?

黃恒:生活中,父亲是个很低调很低调的人,和一般的普通人大教师别无两样。年轻时,他爱长跑,坚持每天顺北三环跑到北太平庄再折返回来。他还爱下围棋,我家楼下的孙献刚小我一届,是人大附中的围棋队员,地震那年大雨连绵,人们天天躲在抗震棚里不能正常生活和工作,我爸就跟孙献刚他们一起下围棋。开始只是观看,后来就一起下。那时,孙献刚还只是个十几岁的孩子,我爸居然和他成了棋友。献刚跟我说:“你爸看上去很威严,开始我还有点怕他,但熟了以后觉得其实他特和蔼,一点架子也没有。”确实,所有和我父亲接触过的人对他都是这印象。

特别遗憾的是,在挑选照片时我忽然发现,我竟然没有一张跟父亲的合影,也没有一张父亲留给我的字画……他把所有的著作和藏书全部捐给了中国人民大学图书馆。

采写/安秀

编辑/韩世容