我梦见了简·莫里斯。

在一家购物中心,她正沿自动扶梯而下,满头银白的卷发。我先是愕然,然后向她挥手,大喊一声“Master”。购物中心地点不明,在北京朝阳,或是我从未去过的威尔士,它嘈杂、破败,扶梯吱吱呀呀,是速朽的消费主义的最佳象征。她似乎侧了一下头,也好像无动于衷,没有像海明威在巴黎时那样向无名马尔克斯的挥手致意。

我醒来,带着明确的遗憾。简·莫里斯是我心中的英雄,自从二十年前读到她的《香港》,我就成了她的狂热追随者。她的浪迹天涯,她恢宏又细腻的笔触,同样敏锐的历史感与即兴触觉,皆让我着迷不已。我几乎买了她每一本书,英文的、中文的,精装的、平装的,有一些署名仍是“詹姆斯”。它们凌乱地分散在书架上,每当感到困顿、无聊,就抽出一本,随便翻到哪一页,总有意外的慰藉。

她为何进入我的梦中?2020年12月,她离世的消息传来时,我有过触动,却并未过分强烈。她已94岁,三年前,还出版了一本日记体著作,这是一个过分丰沛的人生。唯一的遗憾是,我曾通过英国朋友联系,想去拜访她,如果状况许可,拍摄一期节目。死亡也带来一种释然,何必要真的见到她,若完全听不懂一个94岁老人的威尔士口音,我该怎么办?除了一窥偶像的衰老,我又有什么真心的好奇吗?那些书籍已保存了她的一切,世界各个角落的偶遇、洞察、追问以及永不枯竭的幽默感。

我没写下任何文字,哪怕一篇短文,来纪念她对我的影响。当一个人的思维与情感方式,弥漫于你的头脑与心中时,你反不知如何描述。这也与时代气氛相关,几年来中国社会的剧烈变化、疫情令一切陡然停滞,世界似乎突然缩小了,冬日芝加哥的寒风,斯里兰卡的政局,柏林的艺术家群落,不再与你有关……这些曾令我兴奋难耐。

在班加罗尔的夜晚闲逛,在小巷遇到多话的酒鬼,在开罗的市场里看到来自世界各地的香料,在伦敦抽一口摩洛哥水烟,曾对我充满诱惑。我成长于一个逐渐开放的中国,逃向他乡是对自身匮乏的反叛。而一个加速的全球化进程、一个陡然丰裕的中国社会,使一切轻易起来。

发现从来是双重的,你必然带着自己的经验去观察他人,也在他人的轨迹中,逐渐辨清自己。纵横四海的简·莫里斯,总带着那个年轻英国士兵的视角,战争把她带到了远方,归家时,一场冷战又开始了,她对极端情况下的人的行为深有体会,在她不断奔赴地球每一个角落时,她身后的大英帝国瓦解、沉没,砸向水面的帝国碎片,又激起绵延的往昔之音。她又在一切事物中,墙皮脱落的大厦,咖啡馆服务员的姿势,巴黎站台的一个英国人的风衣,香港街道的人声沸腾,都看到了一种精神存在,它们总是与过去的记忆、被压抑的感受、摆脱束缚的兴奋有关,是带着长长阴影的种种即兴。

模仿简·莫里斯是徒劳的,她却助我逐渐接近自己的声音。我在一个曾经是中心、后来被边缘,并再度可能回到中心的文化中成长,它古老、延续又高度断裂,在自傲与自卑间剧烈摇摆,个人要艰难地从集体中发出只属于自己的声音……在我前往加尔各答、开罗、莫斯科、仰光、新加坡时,我看到的是古老与新生的冲突,大规模社会试验的后果,几个世纪以来中国人移民浪潮的痕迹,唐人街里的会馆、庙宇、突然飘出的粤剧,总令我着迷不已。

在我刚刚习惯于这种旅行的欢愉时,一切突然中断了。这个春日的北京,潜入梦中的简·莫里斯意味着我心中溢出的焦虑,我无法像她那样自由穿梭,世界正重新被竖起一道道墙,人们对他者丧失了兴趣,我的天分更是有限,即使同样的机会,活得更长,也难有她那样的洞察。

醒来后,我随手翻看简·莫里斯的一本书,记录她五十年来的欧洲之行。其中一节有关奥德萨,在这个昔日的沙皇俄国、如今的乌克兰的港口城市。它是一个多元种族、文化的象征,希腊人、格鲁吉亚人、土耳其人、保加利亚人,尤其是犹太人在此混居,黑海给它带来一种难得的放松感,这在庞大俄罗斯世界中尤为难得。莫里斯在冷战时到来,在一个封闭、驽钝的现实中,看出了这座城市昔日的荣光,一个勤奋的指挥家,一位咖啡店经理,以及破败却仍典雅的酒店大堂,诉说着暂时沉睡、等待被唤醒的往昔。

这段描述疗愈了我的焦虑。你知道,即使被冰封之后,世界仍会醒来,摇曳多姿、火急火燎地等待着被观察、被记录。

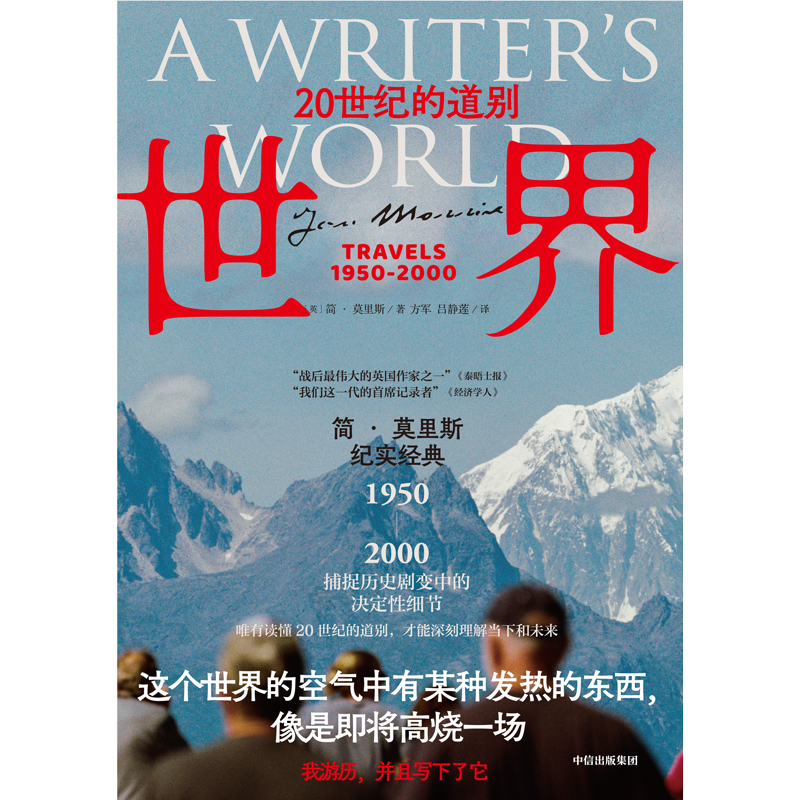

在简·莫里斯所有的书中,这本《世界》尤为迷人,从第一页到最后一页,我爱每一个细节,每一个判断,他们不一定准确,却总是俏皮、敏锐。如果我的人生能留下一本书,最希望是这样的一本。比如在我75岁时,距离我出版第一本书、第一次出国恰好50年,我能辑合成这样一本断片集,记录2001年至2051年的世界变迁,它们既是我看到的、体验过的,又属于每一个人。

文/许知远

(本文摘自《世界:20世纪的道别》,简•莫里斯 著,中信出版集团2023年1月;本文标题系编者拟)

编辑/韩世容