近两年来,“阶级”与“复仇”成为“韩剧制造”的关键词,从《顶楼》到《安娜》,从《小小姐们》到《财阀家的小儿子》,再到近日携手Netflix称霸各大影视榜单的《黑暗荣耀》,皆用精良的制作向观众呈现最棘手的社会问题之一——贫富差距。

通过践踏他人,反复确认自己的“高贵”

文东恩的复仇源自高中时代被霸凌的经历,这是她人生坍塌的开始。

在一次采访中,编剧金恩淑说起写剧本的动力——在读高二的女儿曾这样问她:“是我把别人往死里打让你心痛,还是我被别人往死里打更让你心痛?”在剧中,贫富差距是造就地狱的首要因素,霸凌者认为所有后果都能通过家中的权与钱抹平,还有出身平平者狐假虎威,若不谄媚依附就会沦为被霸凌的对象。霸凌行为得以持续,是因为霸凌者在这场不对等的权力关系中收获了快感,通过不断践踏他人,反复确认自己的“高贵”。

霸凌不仅是她们中学时代的日常,而且成为一以贯之的生活方式。离开校园之后的富二代在工作中仍旧羞辱下属、欺负新同事、压榨实习生。连跟班崔惠庭也学会了这一招:她借着富二代们的权势自以为窥见了权力真容,依样画葫芦地欺负着后辈。这正是被强大的一方伤害后,通过伤害更弱者来宣泄心中情绪的“踢猫效应”。

东恩最动人之处,在于狠绝。她不是要借助爱情救赎仇恨,然后余生明朗而辽阔;她是要以仇恨为绝对意志,在仇恨中生,在仇恨中死。与其纠结“以暴制暴是否正义”,不如看看编剧是如何铺垫“以暴制暴”的必然:东恩被霸凌后曾报警,霸凌者们纷纷被父母接走;朴妍珍在警察署长办公室谈笑风生;学校老师置若罔闻,班主任因此事影响自己的考核绩效掌掴东恩;东恩妈妈卷走赔偿、抛下女儿逃跑。

在金融、司法、教育系统皆为财阀控制的情况下,孤苦无依的东恩只能选择法外之途。她取下悬在头顶的道德达摩克里斯之剑并将之对准了仇敌,毫不纠结——因为她早已清醒洞察:“我的去向早已注定:地狱。”东恩借助仇恨的力量将破碎的自己一点一点黏合、重塑,带着满身伤痕走到了仇敌面前。

仇恨是她生活的动力,是虽千万人吾往矣的决心;仇恨也是她的锁链,拒绝热食物,拒绝温暖情谊。那个温暖的她被永远地留在了雪地里,她浑身冰凉而又清醒无比地一步步靠近仇人朴妍珍,准备把她及同伙也拉入毫无温度的地狱。

第一季整整八集都在铺垫文东恩复仇的准备,或有观众感慨这不够爽,但正是因为轻拢慢捻的步步为营,才让这部剧具备了耐人回味的品格。越王勾践复仇,最好看的部分不是一举歼灭吴国,而是卧薪尝胆的历程。在霸凌中,肉体伤害未必是受害者最害怕的事,不知霸凌者何时会发起攻击的等待才最煎熬——就像十八岁的东恩回到自家破旧的月租房时,发现霸凌者早已端坐,三十六岁的东恩要把暴雨狂风欲来前的压抑与恐慌尽数回赠施暴者。

文东恩的复仇在剧集内是反抗、惩罚、杀戮,在剧集之外是对人性、道德、法律声嘶力竭的呼唤。

蛇、花、围棋、天气

宗教一线似蛇,游走在剧集之中。《黑暗荣耀》原名《The Glory》,中译名以“黑暗”来形容复仇行动,无意间遮掩了“荣耀”的丰富表意。而这“荣耀”与《圣经》有关。

为复仇,东恩搬到世明市,她住的地方叫“伊甸公寓”——伊甸,旧约中的乐园。房东奶奶向她介绍了院中的两种花:一种叫“魔鬼的喇叭”,一种叫“天使的喇叭”,前者朝天昂着头,后者低头向地面。昂首的姿态在上帝看来很是傲慢,因此得“恶魔”之名。片头曲中东恩便是从游蛇缠绕中露面,邪恶环绕周身,与花朵一齐朝天。她与花朵在上帝看来都是傲慢的,因为昂头;她甚至还意图僭越神,自己惩罚罪孽。蛇是亚当、夏娃被逐出乐园的罪魁祸首,在剧中与东恩并肩。此外,蛇蜕皮的特性象征新生,亦如东恩从受害者转变为加害者的人生历程。

剧中有一幕是东恩被霸凌后趴着地上,朝着体育馆门缝透进来的光爬去,光与地上的倒影组成一个十字架。但是主并没有救赎她,因而她后来会说:“上帝并不存在,只是假装存在而已。”宗教的意味赋予剧集一种压抑的神性。这神性逼迫观众反思神之正义、人之残酷。

校霸五人组中的李莎拉,父亲是教堂神父,东恩被卷发器烫时她说:“疼的话说一声,我会为你祈祷。”长大后,李莎拉是教堂唱诗班的一员,但纵欲、吸毒、雇枪手替自己画画。与朴妍珍母亲密切相关的萨满教,同样是作为她与警察署长恶行的一种遮掩。

宗教社会必须论认为宗教是社会维持发展的要素,不仅为社会提供价值导向,也为社会中人提供终极意义。德国社会学家马克斯·韦伯写《新教伦理与资本主义精神》。后来,本雅明借用韦伯的“资本主义”概念,写出《作为宗教的资本主义》——吉奥乔·阿甘本认为这是“本雅明身后出版的最有洞见的一个短篇”。此篇开头便说:“人们必须将资本主义看作一种宗教。”此番论断与韦伯议题两相呼应,表达了他对现代性社会基本情境的一种整体判断。本雅明将资本主义宗教视为最为极端的狂热崇拜,这种狂热落实到剧中便是全在俊浑身名牌LOGO的穿着;便是李莎拉用贫富判断一切;便是朴妍珍意识到女儿患有色盲症时给出的安慰:“鞋子是什么颜色不重要,重要的是它很贵。”金钱永不眠,《黑暗荣耀》的剧情世界驶入了令人绝望的异化。

围棋是剧中极巧的一个设定,既塑造了女主性格,又成为推动情节发展的道具,更是贯穿全剧的思维。东恩向男一学习棋艺,并通过下棋结识男二。于她而言,下棋就是从棋盘边缘逼近中心,在沉默中猛烈地进攻,棋道也是复仇之道。日本名棋手藤泽秀行曾在其自传《胜负与艺术——我的围棋之路》中写“我常常不按定式走棋”,他将偏离定式的着法叫做“新着法”。于东恩而言,考上教师编制是获得朴妍珍们身后定式世界的入场券,用唯钱至上以外的方式来复仇便是她的新着法。此外,朴妍珍的丈夫河道英是一个步步遵循定式的人,财阀公子,生而执黑,人生如精密流水线,每一步都踩在必胜的棋路上。就是这样一个按定式走棋的人在东恩面前陷入了被动,逐渐失控。他的失控也佐证着东恩的聪慧与耐性,扭转了影视剧中但逢女性复仇,必将肉体献祭给男人权势的套路。

女二朴妍珍气象主播的职业身份也为剧集带来不少隐喻。比如“暖冬”,气温高于历年的冬天被称为暖冬。因为自己暖和,所以不知道外面有多冷。朴妍珍、全在俊们即便在学校任意妄为,也不会影响他们未来的富足,可是东恩只有通过考试改命这一条窄路,而这条路也被霸凌带来的退学堵死了。校霸们任意伤害、践踏同学,但是他们根本记不住自己过往的恶劣行径——李莎拉连被霸凌对象的名字都记不清,暖寒令人唏嘘。还比如“永昼”,朴妍珍曾说:“我这辈子一直都属于永昼。”永昼与永夜相对,正如社会财富秩序中的朴妍珍们与文东恩们。

姐妹情谊,从仇恨的水面浮出

剧中的三位女配角——校医、厂妹、大婶,在极有限的篇幅中贡献了全剧最动人的表演段落,她们在讲述“姐妹情谊”(sisterhood)。此术语由著名女性批评家贝尔·胡克斯提出并发展:她在《从边缘到中心:女权主义理论》中详细论述了“姐妹情谊”的内涵、特质、发展过程。简言之,姐妹情谊是在女性共同受压迫的基础上建立起来的互相关怀、帮助、支持的关系,是剧集中为数不多的温暖亮色。

校医为东恩送来证据,交谈间意识到东恩将以非法途径完成复仇。校医不仅没有站上“伟光正”的台阶对其加以指责,反而认真地对东恩说:“你一定要胜利。”在校医开口前,东恩无比紧张——她非常清楚这是一条很容易遭到误解、鄙夷、否定的路,可这是她赌上一生的路。因此校医的鼓励成为渗进东恩撕裂人生的光,这光不足以弥合十八年来的伤痛,却让魔鬼的喇叭更有勇气朝天盛放。

一起在工厂做工的成熙看东恩夜间在走廊挑灯夜读。为了不打扰她,若干个从卫生间回宿舍的夜晚,厂妹都脱下鞋子,踮着脚轻轻走过。厂妹没有东恩聪明,整日做工无太多见识,对大学所有的想象就是“可以联谊了”。这样一个憨厚老实的女孩见证了东恩夜读的刻苦,陪伴忍受苦寒的破碎之心,在东恩即将离开工厂时,为她送上了诚挚的祝福。

和东恩的遭遇相似,大婶是家暴受害者。美国社会学家兰德尔·柯林斯在《暴力:一种微观社会学理论》中指出:“霸凌与长久折磨型的家庭暴力很相似,其微观互动机制同样包括霸凌者在恐吓和羞辱受害者令其忐忑不安时感到的愉悦,这种心态甚至胜过真正的暴力。霸凌与家庭暴力的不同之处在于,它处于一个更加复杂的社会阶层中。”

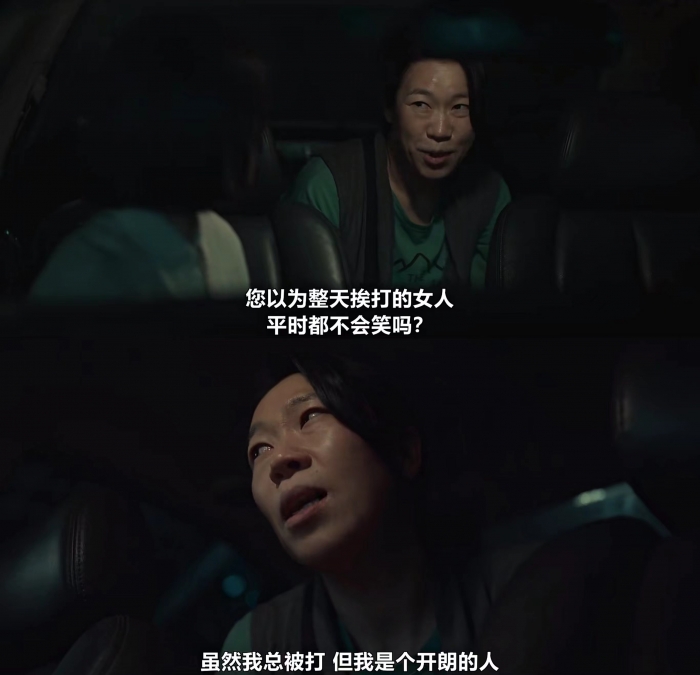

同为女性、感同身受的痛楚,让东恩与大婶姜贤南迅速结为同盟。的确,这段关系的建立、发展太过依赖接连不断的巧合,二人搭档往往出奇制胜,东恩的复仇之路因大婶加入而步步畅通。但是女性之间的相互扶持实在真挚动人,是便利签上你来我往的问答,是后备箱中特意备好的辣白菜,是挎包中那两颗没好意思拿出来的鸡蛋。这样的温情体贴、肝胆相照足以消弭剧集因巧合带来的不可靠感。

或许这一次,一种全新的女性影视语法将从仇恨的水面浮出。

因为烫伤,东恩最怕夏天,炎热天气会导致烫伤伤疤疼痒难耐。最后一集,成为朴妍珍女儿班主任的文东恩于家长参观日在黑板上写下“秋天来了”。讨厌的夏天已经过去,凛冬将至,筹谋十八年的复仇即将真正拉开帷幕。拥有丝绸翅膀的蝴蝶振翼,究竟能引发怎样的飓风?拭目,以待三月更新。

文|赵晨

编辑/于静