主题:如何重返民国文学现场——《陶庵回想录》读书沙龙

时间:2022年9月24日晚

地点:雍和书庭

嘉宾:止庵 学者、作家

谢其章 藏书家、现代文学史料专家

史航 编剧、策划人

袁一丹 首都师范大学中文系副教授

宋希於 青年文史研究者 本书特约编辑

陶璀 作者陶亢德先生孙女

主持:杨一 中华书局编辑

主办:中华书局

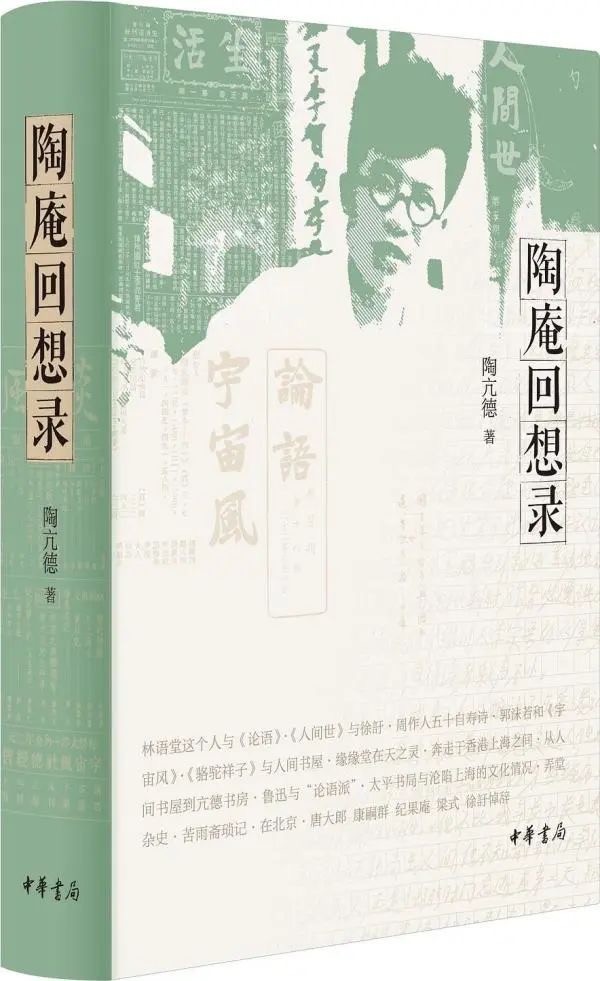

陶亢德(1908~1983),谱名光燮,号哲盦、竹庵,笔名徒然、亢德、陶庵等,浙江绍兴人。早年在苏州当学徒,曾去东北谋生,上世纪30年代初因受邹韬奋赏识而任《生活》周刊编辑,后协助林语堂编辑《论语》《人间世》。1935年创办人间书屋,与林语堂合作创办《宇宙风》杂志。后创办亢德书房,主持太平书局。1949年后,曾先后在革新书店、上海群联出版社、新知识出版社、中华书局辞海编辑所任编辑。著有《徒然小说集》等,编有《北平一顾》《自传之一章》等,另有译作多种。

一部可以成为谈资

且很多内容引人深思的书

主持人:中华书局最近出版《陶庵回想录》,引发了一些小小的轰动。今天邀请几位老师来分享他们的读书心得,讲一讲书中涉及的精彩故事,看能不能把我们带回到上世纪三四十年代的文学现场,感受当时的文化氛围。

止庵:陶亢德1908到1983年在世,这么一个跨度。他出道很早,上世纪30年代已经是上海文坛很重要的人物。他编的三本杂志——《论语》《宇宙风》《人间世》连接了很多人,中国现代文学史上很多重要的作家都跟这三本杂志有密切的关系,包括鲁迅、周作人、郭沫若、林语堂、老舍等。编杂志就是要广交朋友,比如说鲁迅、周作人失和很久了,但他们同时都跟陶亢德有联系。

他主要工作是在30年代,40年代以后人生就开始走下坡路,一直走到80年代。《陶庵回想录》其实就是记述了他上坡和下坡的过程,先写的是“我的后半生”,后写的“我的前半生”。他是绍兴人,有一种特别的风骨。这本书我读起来,最有意思的是这个人。陶亢德不是一个文学家,他完全没有想到这本书会出版,也没有想到这本书是一部文学作品。但他这么多年和文人打交道,当年中国的文脉确实很盛、很强,他用那个时候的文字写这部书,文笔非常干净,特别准确、鲜活。我觉得一个人写文章,写出自己的性格,而且不是故意写的——“我只说事,这里面见了我这个人”,这是文章最高的境界。

《陶庵回想录》有事实,有性格,有文笔,是一部可以成为谈资而且很多内容可以使我们深思的书,我们可以想到作者所经历的年代。我非常推荐这本书,我觉得如见其人,如逢其时,这是读这个年代的作品很少有的。生活中有一种人,他并不挑剔这个世界,但如果这个世界挑剔他,他会很清楚:“我不为难你,但所有人对我的为难我绝对清清楚楚。”我们会想到同为绍兴人的周氏兄弟,他们全是这样的。

关于上世纪30年代,我们读过很多很多的相关文献,但这本书确实跟其他的书不一样。比如关于邹韬奋的轶事,是我们在别的书里没有见过的;比如讲到老舍,他到底怎么成为一个职业作家,陶亢德在里面起了多大作用,特别是《骆驼祥子》这本书他起了多大作用,以后两人怎么关系又不好了;还有陶亢德编的一些杂志的情况,我个人觉得这些东西都很重要。但我更看重的是另一点。

大家知道苏联出过一本书叫《一个人的遭遇》,肖洛霍夫著。《陶庵回想录》这个书的很大价值就在这里——作者写的一些经历,之前我们知道一个名字,或者说一点概念,但没有一个人切实地好好记述下来。这个书确实补充了很多我以前不清楚的事情。而作者个人的遭遇,和我们的时代有着非常密切的关系。

再有一点,这本书写作的时间是80年代初,大家已经开始可以说点话了。他是1983年死的,正好他生命最后赶上这个时候了。归纳起来,我觉得这本书就是一个人在一定的年龄,畅所欲言讲了他一生的遭遇,跟我们父辈或祖辈的遭遇有一些相合之处。我想这大概是这本书最大的价值所在,也是有别于相关的文史回忆录的地方。

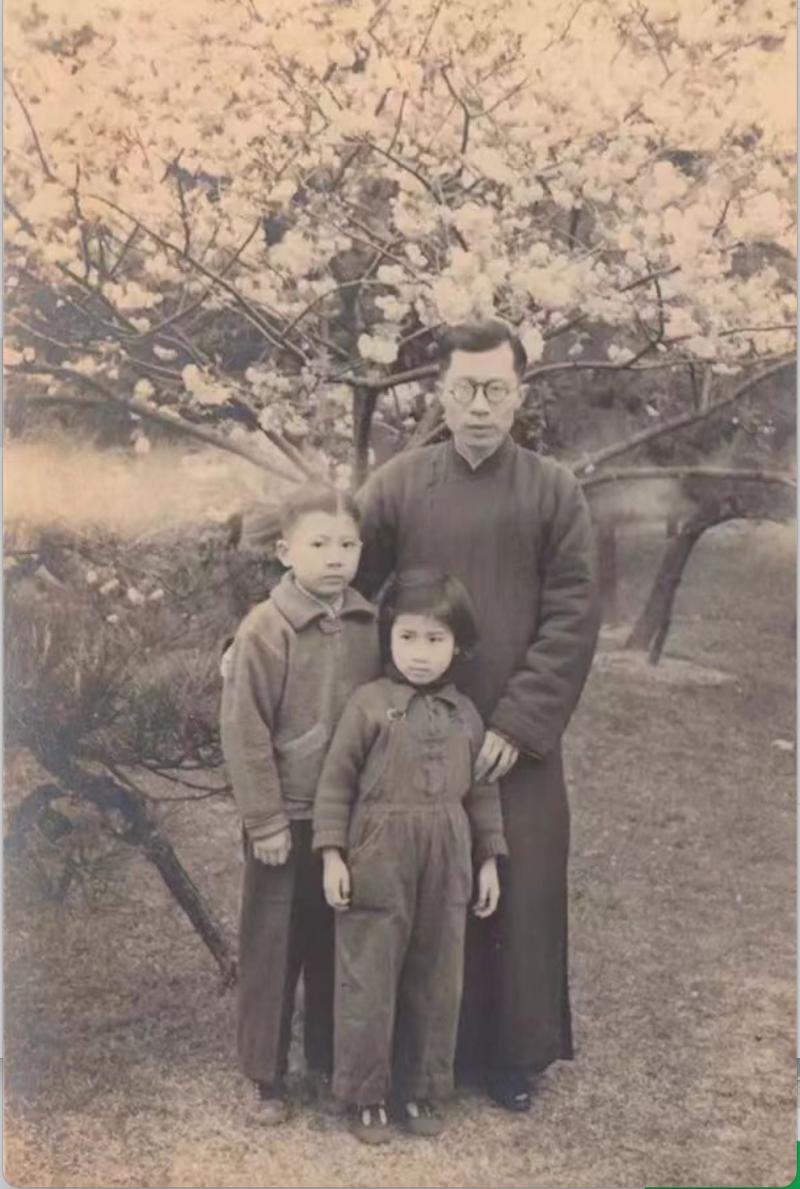

陶亢德与长子陶明、长女陶洁(1943年)

他编辑的期刊和催生的作品

是文学史绕不过去的

谢其章:本书特约编辑宋希於直接跟陶亢德的后人打了五六年的交道,玉成此事,这个书出来他有一大半的功劳。

宋希於:我第一次知道陶亢德这个名字,是小时候在奶奶家的书架上翻看爷爷留下的老书。有一本书是上海人民出版社1973年9月出版的《鲁迅书信选》,内容丰富,却有很深的时代烙印。“编后记”中说书里的许多收信人,鲁迅跟他们通信的时候如何如何,后来随着时代变化,这些人的情况也发生了变化,其中就有陶亢德。

很多年后,当我对上世纪三四十年代的文坛感兴趣的时候,发现陶亢德这个名字是绕不过去的,他编辑的期刊和催生的作品也是文学史绕不过去的。但他在40年代走错一步路,付出了后半生的代价,吃尽苦头,非常惨痛。

2016年,我看到陶亢德先生的长女陶洁老师写了两篇文章刊登在《南方周末》上。文章说起鲁迅给她父亲的信是怎么流失如何被拍卖的,她根据父亲的回忆录详尽地做了阐述。我因此知道陶亢德先生留有珍贵的回忆录,意识到它肯定有很丰富的史料价值。通过一位朋友——上海图书馆的祝淳翔先生——的帮助,我给陶洁老师写邮件,说起这本回忆录能够填补文学研究的空白,建议正式出版。后来中华书局愿意接受《陶庵回想录》的编辑和出版工作,又花了好几年时间,这中间我也做了一些微小的工作。

我对陶亢德先生的定位是“编辑家”。大家听说过出版家、作家,在编辑后面加一个“家”字很少见。我这么定义是因为他在三四十年代编辑过几个重要的杂志,包括《论语》《人间世》《宇宙风》,在历史上做出了不可磨灭的贡献。当时有“论语派”的称呼,“论语派”曾经被污名化,现在我们更多地看到它正面的价值。陶亢德也催生了很多著作,最有代表性的是老舍的《骆驼祥子》。虽然他跟老舍先生后来有了不愉快,但是《骆驼祥子》由陶亢德助推而诞生,他也将此书手稿作为珍贵的新文学文物完整地保存下来,功不可没,毋庸置疑。他的编辑经历和经验,他的编辑成果和伟业,都凝聚在《陶庵回想录》之中,这方面的内容很值得大家去阅读。

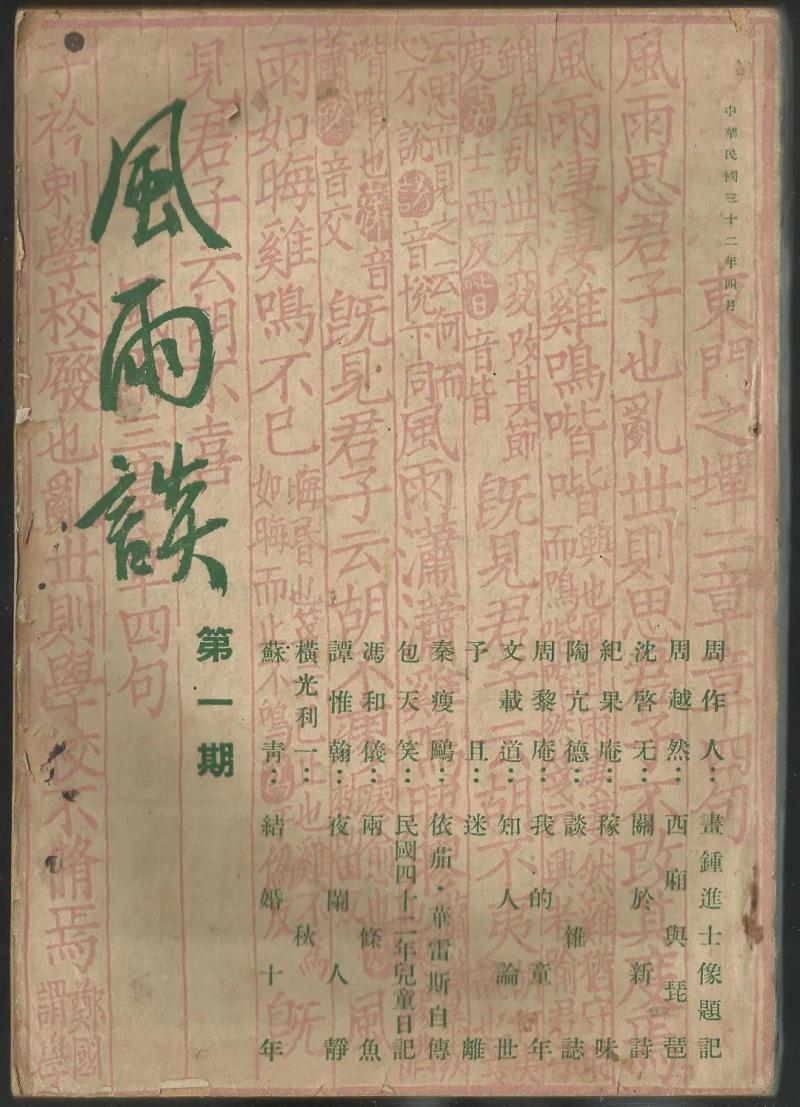

刊有陶亢德《谈杂志》的《风雨谈》杂志第一期

书里大家还会读到一些文坛的轶闻趣事。比如老舍、邹韬奋、林语堂,大家以往看到的多是那种高大正面的描述,很少看到他们在聚光灯背后与常人相同的喜怒哀乐,陶亢德的回忆弥足珍贵。

附录里收入了一些关于陶亢德的文章,包括亲人们的回忆。当时请家属写这样的文章,就是考虑到需要通过更多视角来呈现陶亢德这个人,子女对他一生也有另外角度比较完整的观察。我觉得特别值得重视的是陶洁老师所写的两篇关于父母的回忆文章。陶亢德的同辈朋友周黎庵在1983年给上海的一位文学研究者的信中说,陶亢德夫人“虽然是荆钗布裙、贤妻良母型人物,但学问非常之好”“尤其熟于近代文坛掌故”,陶洁老师写母亲的文章就充分阐明了这位平凡女性的伟大。她对于父亲怎样教育六位子女的细节也写得非常透彻,很值得各位读者从家庭教育的角度去读一读。

当我们重返遥远的历史现场

会选什么样的人作为导游

袁一丹:我查了一下跟陶洁老师的通信,大概是在2017年3月份,也是通过《南方周末》看到陶老师的长文,谈《骆驼祥子》的出版过程,这篇文章援引了当时还没有出版的回想录。我的专业背景是中国现代文学,我们在谈1930年代的小品文热,特别是谈到以上海为中心的小品文杂志时,大家知道陶亢德是一个很重要的操盘手,他也是现代文学史上许多名篇的“助产士”这样的角色,所以就想知道回想录大概会有什么样的内容。

我通过北大英文系的高峰枫教授联系到陶洁老师,给她写信。当时陶老师已经大部分时间在美国,正好4月份来北大出版社处理一些相关的版权问题,我就跟她约在承泽园见面。陶老师十分健谈,一个下午的时间把她父亲母亲和自己的一些经历跟我分享。因为当时我正在参与《龙榆生全集》的整理工作,就想回想录能否通过上海古籍来出版。后来才知道希於跟中华书局也有类似的构想。经过了五年时间,今天这个书以这么精美、完整的面貌问世,不仅给现代文学研究界,也给一般的读书界提供了一份宝贵的历史资料,所以今天大家有机会来谈这本书的价值。

另外一个小插曲,在陶亢德的朋友圈里,大家很关注他跟周作人之间的交往。我自己也是长期关注周作人研究,跟周家的后人有一点联系。当时就想,如果让两家的后人有机会来交换彼此手中的资料是特别好的事情,所以跟周吉宜先生一起去拜访陶洁老师,就有了目前呈现在《回想录》前面的双方来往通信的影印手迹。这也是经过这么长历史的波折还保存下来的史料,十分难得。

今天我们这个沙龙叫“如何重返民国文学现场”,当我们重返这样遥远的历史现场的时候,会选什么样的人作为导游呢?与其求助于中心人物,不如跟随着陶亢德这样的链接性人物去看一看。文坛其实是由人和人的关系组成的,这里面有所谓的“强链接”,比如师生关系或较为亲密的朋友关系;也有地缘、学缘等构成的“弱链接”。在人生的关键时刻,有时“弱链接”会比你寄予希望的“强链接”更管用。陶亢德与知堂(周作人)、鼎堂(郭沫若)、语堂的关系就属于弱链接。强链接从属于某一特定的文化阶层,彼此之间的黏着性强也就意味着排他性强;而充当弱链接的人物,往往没有鲜明的政治文化立场,能勾连起不同的文化圈子、政治派别。在某些特定的历史瞬间,核心人物的秘密或软肋,不愿向他的强链接吐露,反而向看似无关紧要的弱链接敞开心胸。

大家可能印象很深刻的是,书里面提到,老虎桥狱中的周作人还在读《天方夜谭》,出狱以后寄住在弟子尤炳圻家中,夏天打赤膊,有朋友来拜访才披上大褂,摇的不是折扇,而是蒲扇。这样的状态被陶亢德观察到,而且很有心地把这些细节记录下来。再举一个小细节,书里面谈到,郭沫若在演说的时候声调和姿态都不平凡,而且他知道观众要鼓掌的时候会刻意停顿一下,说明郭沫若不是一个单纯的文学家,他有作为政治家的天分。

1936年送别林语堂去国合影,前排左三陶亢德夫人何曼青,后排右一陶亢德

真正回到民国文学现场

必须回到当日发黄的报纸、掉渣的杂志

袁一丹:一会儿,谢其章先生会给我们展示陶亢德参与编辑的小品文杂志,请大家留意这些杂志的物质形态与美学趣味。我通过《陶庵回想录》才知道,原来《宇宙风》和《人间世》的刊名其实是林语堂从郑孝胥的字帖里面剪下来的,而且书里特别谈到《人间世》的内文字体是仿宋体。所有这样一些我们往往忽视的文本的物质形态的细节、人物的生活习惯的细节,都会帮助我们重返现场,拂去历史的尘埃,不经意地窥见文坛的隐秘构造及人物的内心世界,这是我特别看重陶亢德的原因。

宋希於:今天谢老师带来了手边能找到的陶亢德先生参与编辑过的杂志《宇宙风》《人间世》《论语》的原件。看来现代文学史料藏家早就注意到陶亢德先生。

谢其章:我现在有一个回到民国现场的感触:有一个女儿是多么重要。跟陶亢德同时代的金性尧,他晚年如果没有女儿的帮助,出不了那么多书。还有邵洵美的闺女,她不遗余力地在推出她父亲的著作,现在要出全集了。丰子恺的女儿也是这样。还有一个曾经很著名的画家,汪子美,大家更没听说过了,他的闺女不遗余力地在推他的漫画,干得非常苦。现在说到这本书,也有赖于陶亢德的长女这么多年的坚持。

第二个,刚才我跟袁教授交流了一下,其实真正地回到民国文学现场,必须回到当时的报刊。发黄的报纸,掉渣的杂志,才能真正地回到当时的语境。你要是真正热爱,真正喜欢史料的话,不能看电视剧,再漂亮的演员,他演不了。

袁一丹:我特别关注一个问题,就是陶亢德的阅读史。刚才谈到他出身并不那么好,也不是所谓的高等学府和正规教育出来的,他怎么进入新文学的脉络当中去的呢?大家看他前半生怎么跟文学结缘,一开始并没有接触到新文学的正统。他在苏州一个丝绸庄做学徒的时候,读的是《申报》副刊和《新闻报》的副刊《快活林》。《快活林》是鸳鸯蝴蝶派的阵地,他一开始被这些吸引。接着他进入到文学史意义上的新文学,是通过创造社的《幻洲》,这是一帮长着反骨的创造社的小伙计,想掀翻既成文坛秩序而办的东西。陶亢德是偶然接触到创造社周边的一些资源,并不是接续以《新青年》《新潮》为发端的新文学正统。

接着,在他面前仍然有两条路。一条是为了维持生计,给一个叫《红玫瑰》的刊物投稿,写的其实是“鸳蝴派”或“礼拜六派”那样的小说。但他心里有一个等级观念,觉得给《红玫瑰》投稿只是为了稻粱谋,所以在电车上碰到《红玫瑰》的编辑都不想去打招呼。他心里面仍然觉得还有高大上的刊物,但他进入不了那个严肃文学的系统当中去。这个转折,就是通过邹韬奋。邹韬奋的《生活》周刊并不是一个思想阵地,而是面向普通青年,关注的是大多数人、普通青年的喜怒哀乐,刊物的风格是很平实、平等的,邹韬奋也是眼睛向下看的,所以才会有所谓“10万+”的销售。陶亢德通过《生活》周刊脱离了鸳蝴派。接着,他接触到林语堂,通过林语堂进入1930年代的文学脉络,这样一个已经是左翼和所谓的自由主义对峙的场景当中。这是他进入文坛的过程,不是一开始就有很多文化资源。他真的是在摸索,一步一步地接触到这些大家,所以他的姿态一直是很务实的,甚至说是有生意眼的,并不是以思想家来自居。

这本书是今年出版物中

目前为止读过最好的三本书之一

止庵:我开始以为这是一本高大上的书,是一本关于怎么编这些杂志,怎么跟这些作家打交道的书,其实在这书里真的不是主要的部分。我最大的触动,是回到那个人的生活现场、人生现场。《陶庵回想录》是一本有质感的、有意思的书,而且我很喜欢这本书的文字,非常干净和简练,一看就知道作者是有根柢的人。他没有接受过那么多的学校教育,反倒是他好的地方,在描写一个事情、一个情景,或者是一个动作、一个表情、一个反应的时候,恰到好处。这本书是今年的出版物中,目前为止我读过的最好的三本书之一。确实是超出了我的想象,我读它,一方面爱不释手,另外一方面,有些事情我一直不知道,这本书填补了好多记述方面的空白。不会再有这样一本书,这样的人也肯定没有了。

史航:大家离陶先生很远,那为什么被他吸引呢?我说八个字,这个人“不吃闷亏,不受闲气”,这可能就是止庵兄说的绍兴人气质。比如我史航这个人,别人觉得好像特别爱怼人,我感谢这个时代,容我怼,不给我家断电断网。但换上陶先生遇上的一些事儿的时候,我是屁都不敢放的一个人,而陶先生是得着机会就要找补回两句。看他的书有一种感觉,任何一个大时代过去的时候,是一个覆盖状态,泥石流状态,或者就像看动画片《冰河世纪》一样,雪崩过后,突然有一片雪在动,里面露出一个小脑袋——不管多大的地壳变动之后,我还在,所以我就存在一下。历史真得感谢这样的人,要不然很多东西真就忘了,真就糊涂了。

其实不是咱们要回到文学现场,是陶亢德一辈子在回到现场,因为太多现场被覆盖掉了。书里面有段话我挺喜欢,陶亢德说,我看旧小说看多了,人可能有点迂腐,《三国演义》里曹操说,宁教我负天下人,不教天下人负我,我想这不对啊,宁教天下人负我吧,我可不负天下人。他觉得要做这样的人,到后来长大点才明白,一个人你要不伟大,就没机会负别人,老得被别人负。

这是一本黑白分明,但到处都有彩蛋的书,有很多乐趣。有的彩蛋你还不能说,只能看,看完你也别说,你就指给别人,“你看这,你看这”,这样就行。

陶璀:中华书局的李老师邀请我的时候,其实我还蛮惶恐的。我是我爷爷奶奶的二三代里现在唯一一个在北京的,但我也是唯一一个完全没有见过我爷爷的。他去世的时候是1983年,那个时候我还不到1岁。我爸爸是我爷爷的小儿子,这个手稿在西安放过一段时间,就是放在我家,因为我爸爸是他们兄弟姐妹几个人中电脑用得比较好的,方便处理。那个时候真的没有想过要出版这本书,我爸爸去世以后,书稿放在非常不显眼的地方,要拿出来,还找了找才找到。

我奶奶在八十几岁的时候来过西安,跟我们住过一段时间。她是一个非常体面、非常冷静的江南老太太,小时候在东北长大的,所以普通话还很标准。那个时候,她也会给我讲一些以前的事情,不过当时我太小了。我记得我妈查我功课的时候,奶奶帮我打掩护。我爷爷本人,他们聊得比较少,今天听了大家解读我爷爷的个性和一些经历,非常有意思,一方面跟我家人提到的有一些印证,另外也从我姑姑、伯伯们身上看到我爷爷那种硬骨头的脾气。

对爷爷,他们提到的事情,我有印象的有两件。一件是说,我爷爷视书如命,只要有钱就买书,只要没钱就卖书,卖书的时候人家可能是用车来拉的,因为非常多。还有一件,就是觉得他怎么有那么多的名字。我记得其中有一个笔名叫徒然,我爷爷的一个朋友说他一生这么坎坷,就是因为这个笔名起坏了。现在在大家努力之下有了这本书,很多人看到当年的文坛,也能够看到我爷爷这个人,我觉得他也不算是徒然吧。

文/中华书局

编辑/韩世容