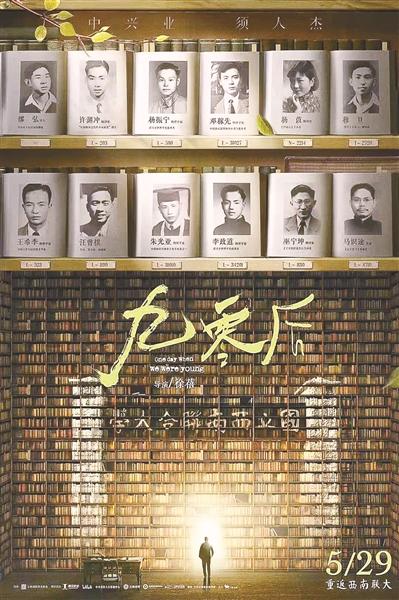

有一种老师叫做“先生”,有一种教育叫做“通识”,有一种情怀叫做“祖国”,有一种精神叫做“刚毅坚卓”,有一所大学叫做“西南联大”。西南联大这所传奇大学,无疑是中国教育史上的一座珠穆朗玛,一直为后人所瞩目。2018年纪录片《西南联大》播出时,网络评分高达9.4分。时隔三年,由云南省委宣传部摄制的纪录电影《九零后》作为《西南联大》的姊妹篇,将于5月29日在全国公映。

《九零后》是一部用16位联大学子的真实口述表达西南联大灵魂的电影。在导演徐蓓心中,它不同于纪录片《西南联大》的宏大,自始至终是从学生的回忆视角来体现西南联大历史。她假想观众并不了解西南联大,所以将它的故事相对完整地做到个体生命史中。她希望进入影院的观众都能看进去,“这是一个难得的世纪之缘,所有的因素将在两个小时的电影银幕上被放大。”

在问及徐蓓导演为何如此喜爱西南联大题材时,她给出的答案简单而又直接,“首先因为西南联大人可爱,另外我想知道西南联大为什么能。”在2016年底接触西南联大选题,是徐蓓自觉特别幸运的事,几年时间的采访促使她绘就了“西南联大人”的群像。

一个新的自我从土壤里长了出来

徐蓓坦言,因为在一段时间内密集地与特别优秀的人交流,当这个片子做完时,感觉好像有一个新的自我从土壤里长了出来。这些熠熠生辉的生命也都留在了她的记忆深处。

马识途是重庆忠县人,与徐蓓算是同乡。2017年,徐蓓团队在拍摄《西南联大》时,马先生正在病中,未能采访。再见马识途时老先生已是105岁,是徐蓓所见联大人中年龄最长的一位。徐蓓回忆,当时一想到要站到他面前,心里就莫名地害怕,“因为从来没有采访过这么资深的老人。”但是他一讲话,人生况味便扑面而来,他说:“我今年105岁了,眼睛瞎了,耳朵也聋了,好在我的脑子没有糊涂。”

考虑到老人的年纪,徐蓓只对马先生做了两次采访,但是每次采访他都能说上两三个小时,对联大的历史和过往如数家珍,记忆力惊人。徐蓓有时看着他会有些恍惚,心想自己老了时,不要说105岁,就是85岁,如果还能有这样清晰的记忆,都是要为自己点赞的。

采访和拍摄都结束后,马识途写了一句话:“年轻是一笔财富,可是它也可能成为负担,就要看你如何生活。”徐蓓很想将这句话用到片子里去,但后来由于素材太多,只好舍弃。但徐蓓觉得,这是马先生送给年轻人的礼物。

采访巫宁坤先生,是在美国进行的,徐蓓不止一次给朋友讲起采访细节。“采访约在早上10点,巫先生住在马里兰州一个普通的老年公寓里,跟夫人一起。房子不大,摆两个机位都很勉强,布灯条件也不太好。”

约好10点钟,巫先生凌晨2点就起来等待,“他说是因为心里激动,睡不着,看错了时间。他穿着黄色衬衣,坐在我对面,让人不由得心生感慨。”徐蓓回忆,巫先生的性格依然天真烂漫,从他的叙述中,丝毫感觉不到苦难在他的心灵上留有阴影。他回忆起同学、老师时,心直口快,甚至“口无遮拦”。他回忆汪曾祺,说汪曾祺“写东西很好,可是他的英文不及格,读书也不用功”。还吐槽他的老师吴宓先生,说吴宓讲课差点意思,而且专门强调“他的英文不行,有陕西口音”。然后很骄傲地说:“我们觉得在西南联大的课堂上是学不到什么东西的,一帮优秀的同学在一起,才能学到很多东西,我们喜欢这样。”

徐蓓还回忆起许渊冲、杨振宁。

许渊冲先生在翻译王尔德的作品

2019年,时隔两年再见到许渊冲时,他相濡以沫的老伴已经去世,徐蓓不太敢想象许先生如何面对家庭的突然变故:“我们去时,打开门还是那个小屋子,只能摆一个机位,拍一个镜头都要想半天办法。那时他正在吃早饭,脖子上还垫了个东西,像一个可爱的小朋友,在吃他心爱的奶油蛋糕。”当许先生抬起头来时,徐蓓依然发现两年时间一个老人的变化,但是在随后的采访中她知道,老人的习惯仍然是每天早上起来就打开电脑工作,“100岁的老人家啊,脸几乎要贴上电脑屏幕了,还在翻译英文。”

许渊冲评价了外文系以及其他系的很多同学,特别好玩,他的中心思想就是“我比他们都强”。好不容易说巫宁坤英文好,还要搭上一句“他的法文不行”。后来徐蓓忍不住问:“在您的同学中,有您佩服的吗?”有,许渊冲佩服杨振宁。

杨振宁也很厉害,思维极清晰,而且绝不啰嗦。徐蓓回忆:“给我们一个小时采访时间,他一坐下来就开始讲,然后回答问题,最后说,‘还有几分钟,我回答你最后几个问题。’一个小时结束马上站起身,‘我们的访谈结束。’没有任何拖泥带水。”

比起西南联大前辈 我们这代人的经历太简单了

徐蓓是80年代末大学生,走的是一条标准升学路。上大学、毕业、工作、读硕士深造,做纪录片导演是偶然中的必然。本科就读于四川大学英语语言文学专业,读书时只知道好好学习,从没有认真想过学习的目的。毕业后,顺利进入心中神圣的媒体行业,到重庆电视台工作。她那时想的是,媒体能够记录生命百态,希望自己过一种更平面的生活,所谓平面,就是在职业里可以得到最广泛的社会接触和人生体验。

90年代中期,徐蓓在电视台开始接触纪录片。“当时重庆电视台还没有人做,我们得找很多渠道学习。但那个时候中国纪录片行业里出了一批可能现在都没法超越的直接电影,有思想深度,有影像魅力。”徐蓓由此笃定自己喜欢的是纪录片。

不是纪录片专业,也没有学过影视制作,徐蓓最初做片子基本上就是野路子。将近十年,最大程度关注了社会现实类题材,如希望工程、贫困山区儿童教育问题、三峡移民、农民工进城。每一部片子的制作周期都很长。

2005年,徐蓓申请到奖学金,进入剑桥大学社会人类学系攻读硕士。选择社会人类学,也是因为做纪录片的经验,她觉得“之前做纪录片类似田野调查,说是影视人类学作品也不为过”。

一年多的硕士课程,对徐蓓的改变非常彻底,主要在两个方面。首先徐蓓发现,剑桥的同学和老师所讨论的都是视野宏阔的大问题,“很少谈自己,关注的净是世界性问题,比如发展中国家的发展问题、粮食问题、环境问题、和平问题。”这样的氛围带给徐蓓的刺激非常大。第二个改变,来自于人类学训练,“虽然学习只有一年时间,但是人类学的训练,恰好对纪录片的创作非常有益。”

徐蓓总结,如果说剑桥本身的氛围让人视野更加开阔,那人类学的方法是让人学会从微观角度去观察,“无论是一个人、一群人、一个事件或一段历史时期,人类学能使你的描写抽去空洞和概念,带有更多精微细节。”

剑桥给予的改变支撑了徐蓓之后的历史纪录片创作。无论是之前的《大后方》,还是后来的《西南联大》,今天的《九零后》,以及正在筹拍的《卢作孚》,徐蓓都把注意力放在了具体人物和事件的构思上。

“但是比起西南联大的那些前辈来,我们这代人的经历真是太简单了。他们上学的时候就有明确的学习目的,说考化工系,要做炸弹去炸日寇;学机械,要使国家强大,这都带给我强烈的震撼。”徐蓓说。

采访杨振宁先生

克服困难是工作常态 遗憾很多老人已无法重新拍摄

《九零后》的制作过程中,徐蓓和团队每天都在遇到困难,她觉得很难说哪一个困难更大,因为克服困难是工作常态。“如果非要讲一下,最大的难度还是很多想法无法实现的困难。”

无法实现的困难,是徐蓓摩拳擦掌计划将所有老人家重新拍一遍的时候,发现好几位已经去世了,还有一些住进了医院。“首先是美国的巫宁坤和刘缘子去世了,后来罗振诜先生也去了,那些活着的先生我们也都联系了一遍,除了许渊冲和杨苡先生可以重新去拍摄,很多人都条件不允许了。”徐蓓伤感地想,《西南联大》是他们最后一次接受采访,实在是抢救下来的一批影像资料。

另外,徐蓓也没有条件根据电影剧本去补充素材,“因为让这些老人去做剧本需要的内容,是做不到的。”采访时老先生大多只能坐着,活动范围也只是在家中,拍摄手法多数用不上。徐蓓说,她曾给杨苡先生设计了一组她出现的镜头,可是老人家的活动空间只是从卧室到书房,另外,她也不希望拍摄她靠助力器走路的形态。“我们必须尊重她。”

虽然徐蓓知道纪录片最酷的方式是没有解说,全部同期声,但是对于《九零后》,也是做不到的。比如在这部片中,关于邓稼先的所有回忆实际上都来自于一篇联大物理系同学回忆他的文章,比如“我们给他取个外号叫小孩;他喜欢讲故事、喜欢问问题;他的名字叫Pure……”一切的一切都来自于那一篇文章,徐蓓说:“在片中,我们用另外一个声音来呈现邓稼先,因为邓稼先这个人物是不可或缺的。”

为了使观众接受起来更容易一些,徐蓓没有选择第三方解说的方式,而是请了20多位配音演员,这也是她第一次在自己的片中尝试角色化配音方法。徐蓓说:“这是我的脑袋能够想出来的弥补素材不足和内容的最好的呈现方式。”

杨苡先生在送给导演的《呼啸山庄》译著封面内页中写道:友谊长存

也忍痛割爱掉了不少素材,为了整体节奏和结构的需要。比如整整4分钟的关于西南联大老师的回忆。有许渊冲回忆钱钟书的,还有回忆陈岱孙的。

陈岱孙是清华经济系一位非常帅的教授,他有一个习惯,永远都穿西装,而且每逢节假日,会在西装口袋里别一朵红玫瑰花,大家因此有很多猜测。上课时,如果他的课是上午最后一堂,他一定会戴两块手表,而且告诉学生,“你们要专心听讲,不要担心拖堂,我戴了两块手表,钟点一到,准时下课,绝对不会影响你们吃饭。”

还有杨苡先生回忆沈从文,杨苡与沈从文住隔壁,在同一个小院里。每天晚上沈先生睡觉前,如果看到杨苡的小屋灯还亮着,第二天就会跟杨苡说:“小姑娘不错,还比较用功。”如果杨苡的灯熄得比沈从文早,第二天他就会告诉杨苡:“这样不行,要用功。”

这些精彩的师生关系,都没有能呈现出来。实际上,徐蓓团队想了很多办法,宁可牺牲掉电影影像的酷炫,也要让这些老人说话。因为留存下历史是第一位,其他都是第二位的。

诸多因素的限制使徐蓓努力通过后期剪辑,在语言节奏和内容上做突破,宗旨是展现西南联大群像,让他们一群人整齐地出现。所以在剪辑台上,她能克服多少就克服多少,如果留有遗憾那就让它留一点遗憾。

5月15日,《九零后》媒体专场,导演徐蓓(中)与103岁的西南联大校友吴大昌先生(左)和杨苡先生女儿赵蘅(右)映后合影

这一切困难的源头,可以归于徐蓓对《九零后》的创作期待:她希望在有限时间内将西南联大历史相对完整地展现出来,同时还能够留有思考余地。“因为如果只展现历史,可以采取很多方式。但在西南联大已经有纪录片的背景下,我必须问自己的问题就是:怎样阐述这段历史?”徐蓓的答案是:通过这样一群人物,试着回答“西南联大为什么能”这个问题。“因为人们谈起西南联大,就要说它那一串闪光的数字,而我觉得数字背后的问号应该提出来,那就是为什么它能?”

在这样的思考中,徐蓓花了宝贵的片时让巫宁坤、潘际銮、许渊冲先生讲述抗战初期他们在做什么、生活发生了什么变化,带领大家回到历史情境中去,让大家首先意识到:抗日战争并不是历史书上的文字,对于西南联大的学子们,那是活生生的现实。

“这些人的共同点是爱国,求学报答祖国、建设祖国的心愿非常强烈,强烈到让今天的年轻人一方面高山仰止,一方面又不太理解。”徐蓓觉得这是因为那一代人在青春年华遭遇故土山河沦丧,被迫中断学业,目睹人民成为亡国奴,救国是他们的一个强大动力。而一旦年轻时埋下了这颗种子,就定型在了心中。“这是一个特别重要的原因,西南联大为什么能?很大因素是特殊的历史时期。”所以,徐蓓希望,《九零后》公映后,经过时间沉淀,最终成为一个档案。因为所有的结局亦是开端,只是我们当时不知道而已。

中英文片名共同构成一个有意思的标题

《九零后》的英文片名是《One Day When We Were Young》。徐蓓曾考虑过要不干脆中文片名就为《当他们年轻的时候》,但又觉得好像似曾相识。定名《九零后》是在昆明拍摄一段时间后,团队成员在一起讨论,徐蓓不禁感慨两年过去,老人家们又长了两岁,都是90岁向上了。突然就有人说片子叫“九零后”吧。

这是个令人眼前一亮的主意,其中的新意和吸引力毋庸置疑。

杨苡先生是一个极为有主见的人,徐蓓非常喜爱她。《九零后》片头有一段杨苡先生的独白,说她17岁时就和巴金通信;说她最崇拜的人是她的哥哥杨宪益。谈到杨宪益时,杨苡满眼泛光。一位100岁的老人,还为她的哥哥,一个有着天纵之才的翻译家、诗人而自豪,那一幕令徐蓓回味良久。

拍摄杨苡的最后一个镜头时,在老人的房间里架了两节轨道,放着背景音乐。在音乐的节奏中,杨苡款款地讲述着。摄影师慢慢把镜头拉开拍摄,再拍。完成后,徐蓓走过去俯身对耳音已弱的杨苡说:“杨先生,我们拍完了。”这时候,徐蓓突然发现杨苡眼里有泪,“我突然就有一种拥抱的冲动,然后一下子就抱住了她。那时放的音乐就是《One Day When We Were Young》,这是我们镜头背后的故事。所以,《九零后》的英文名是《One Day When We Were Young》,大家一看就能心领神会,它们俩共同构成了一个有意思的标题。”

徐蓓感叹,杨苡先生是一块瑰宝,她送给她的《呼啸山庄》扉页上写着:“徐蓓小友,友谊长存。”徐蓓有时拿这本书出来看一下,就觉得心里非常温暖。

徐蓓说自己是这样一种性格,努力的时候,不会太想结果,始终觉得“顺天意”就好,相信“举头三尺有神明”。而现在没日没夜地努力,却是在想各种办法使《九零后》能让更多的人看到。她记得自己第一次在电影院里完完整整看完母带后和同事说:“我有一种在看另外一个东西的感觉。公映就那么一段时间,期待有更多的观众能够到电影院里去看。”她和杨苡先生的女儿赵蘅说,特别希望杨先生本人到影院里去看,虽然她知道不太可能做到。

徐蓓现在忙碌于《九零后》的宣传路演,马不停蹄。她看到有观众留言说:“看了这个片子要热爱学习了。”“观看《九零后》之后想不负此生。”她在感慨之余盼望这不是三分钟热度,她觉得如果观众,尤其是年轻观众能够看得进去,能够对片中人物有思考的话,就是她最大的成就感。

供图/徐蓓

文/北京青年报记者 王勉

编辑/韩世容