主题:一个译者的成长与自我修养

时间:2021年1月10日19:30-21:00

地点:网上直播

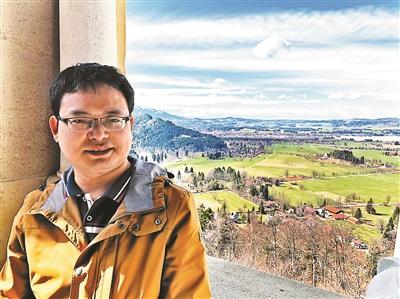

嘉宾:陆大鹏英德译者

主办:寻麓书馆,甲骨文·社科文献出版社

陆大鹏,英德译者。译有“地中海史诗三部曲”、《阿拉伯的劳伦斯》、《金雀花王朝》、《摩尔人的最后叹息》、《纳粹德国的腐败与反腐》等。曾获荣誉:《北京青年报》2015年度译者;《经济观察书评》2015年度译者;单向街书店文学奖2016年度文学翻译奖;《新周刊》2018中国年度知道分子。

译著塑造了我们的读书爱好和品位

对于包括我在内的很多人而言,阅读翻译作品是非常重要的一件事情。从外文翻译成中文的许多书籍,塑造了我们的读书爱好和品位,培养了我们的阅读趣味和理解力。同时,中国是一个翻译大国,图书翻译的规模非常大。我在出版社上班后,有机会和一些外国出版社或者版权公司的版权经纪人交流。我曾经跟一位英国知名的文学经纪人聊过,她说在过去,德国是翻译英文作品最多的国家,是当时的世界第一翻译大国,但是近些年已经让位给中国了。

我小时候因为家里有很多世界名著,比方说奥斯汀、狄更斯、巴尔扎克、大仲马等,所以从小就对外国文学和历史感兴趣。小时候的阅读会影响一个人的一生,之后我就一直在读外国文学和社科书的中文版。后来因为在大学是学英美文学的,读英文书问题不是很大,后又学习了德文。所以如果一本书的原著是英文或者德文,我会尽量去读原著。

也有的作品我认为更适合读中译本,例如海外汉学家的书。因为他们用英文写作的时候会把人名、地名、官名、机构名改成英文的说法,非专家的读者往往很难与中文的说法对应起来。随便举几个例子,我非常喜欢魏斐德的《洪业》、裴士锋的《天国之秋》等,读者在阅读这些书的过程中能够看到国外的人是如何看中国的,对于中国历史他们是怎么理解的,这是一个非常有趣的话题。

《天国之秋》 裴士锋著 黄中宪译 谭伯牛校

至于其他小语种的书,例如挪威语、斯洛伐克语等,不一定有中译本,但是往往会有英译本。这种情况下我会比较愿意去读英译本,因为欧洲语言在互译过程中损失的东西应当说相对比较少,往往能够找到非常好的英译本。

读书人的生命可以有一千次

下面说说对我个人阅读影响比较大的几位翻译家。

《第三帝国的兴亡》 董乐山译

中国译者方面,我非常喜欢董乐山先生,他的好几部翻译作品《第三帝国的兴亡》《巴黎烧了吗?》等等,原书都是很有影响力的作品,他的翻译也非常好。我是在年纪比较小(应该是中学)的时候,读到他好几部翻译作品,对书中涉及的历史,尤其是20世纪上半叶纳粹德国历史产生了非常浓厚的兴趣。

我中学时代还非常喜欢草婴先生翻译的托尔斯泰,包括《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》等等,从中受益良多。现在有懂俄文的人拿俄文版和中文版来对照,觉得他的翻译有很多问题。我个人觉得他的翻译也许有一些问题,但这与他的中译本在中国发挥巨大影响,让许多年轻读者对托尔斯泰产生兴趣,是不矛盾的。所以我还是很感谢草婴先生对托尔斯泰作品所做的工作。

外国译者方面,我比较喜欢的是美国人WilliamWeaver,他翻译了意大利的埃科、卡尔维诺的大量作品。我非常喜欢他翻译的《玫瑰之名》,这个英译本是一部了不起的杰作。

《玫瑰之名》 William Weaver译

西班牙语作品方面,因为我不懂西班牙语,所以主要是通过英译本来读。有一位翻译西班牙文学的美国人GregoryRabassa,他的英译本《百年孤独》文笔行云流水,对我这样一个不懂西班牙文的人来说,是一部非常优秀的翻译作品。

我同时还喜欢另外一位美国翻译家和学者JayRubin,他是哈佛大学研究日本文学的教授,从事日本文学翻译,已经译了好几部村上春树的作品。像《奇鸟行状录》《挪威的森林》,我都是通过他的英文版来读的,非常难忘。如果你喜欢村上春树或者英语文学,可以读一读Rubin的译著。

我为什么喜欢他们?因为他们非常好地履行了翻译家的使命,帮助我们这些不懂意大利文、西班牙文、日文等外语的人很好地了解这些优秀的文学作品,帮助我们去看外面广阔的世界。而且这些译者,他们自身的文字都是极其优美的,他们的翻译作品是智慧的结晶,所以我积极推荐。

我很喜欢的乔治·马丁在《冰与火之歌》第五部中说过的一句话——“读书人的生命有一千次,不读书人的生命只有一次”。这句话很好理解,如果你读书,就能进入更多的时空和世界,你的生命就比别人更丰富。优秀的翻译家能够帮助我们进入异国的时空,让我们多活几次。我认为,这是翻译家能够达到的最好成就。

译者的个人风格突出是非常糟糕的

有一位读者朋友问,译者应不应当有自己的风格?我个人翻译的大部分是以历史为主的非虚构作品,还有少量文学作品。除了诸如鲁西迪之外,其他大部分作品都没有非常鲜明的风格特色。比如丹·琼斯、罗杰·克劳利等等,他们本身的语言是比较平易的,没有非常华丽的辞藻和雕琢的文风,是给大众阅读的作品。所以我也尽量用简单、准确、直白的语言来表达,不会用半白半文的写法。同时,像这种历史类非虚构作品,它们的用途是什么?是给大家提供知识、传递信息,与此同时带有一些娱乐功能。我觉得这种书既没有必要,也没有理由突出译者的个人特色和个人风格。

另一方面,即便译者想做到完全透明、完全没有个人风格也是不可能的。因为潜移默化地,他的语言习惯、教育背景、阅读经历等都会不由自主地流露出来。但译者的责任仍然是尽可能准确地转达原书的意思,尽可能做到忠实、顺畅。我个人比较喜欢简单平易的风格,不使用长句和生僻的古文典故等。

如果译者的个人风格非常突出,比如喜欢用方言,或喜欢半文半白,或者用网络俚语,我认为都是非常糟糕的,这样的译者个人风格会损害原文,违背翻译的初衷。当然也不是一概而论,有的地方可能用一些方言会特别有帮助。例如一位英国人翻译《水浒传》,把那些草莽好汉的方言用苏格兰方言来翻译,这是一个比较有意思的例子,但并不是所有的书都适合如此。

翻译加注释与否原则是考虑读者需求

学者方柏林先生曾写过一篇文章,讨论翻译中译者应不应当加注释,他的意见是加注越少越好,“译者应当尽量隐身到作品后”,让读者看不到译者。但反例诸如萧乾翻译《尤利西斯》,注释非常多。因为《尤利西斯》是一本“天书”,本身极其难读,没有那些注释的话大家看不懂,会觉得很枯燥。

就我个人看来,文学作品的注释可以少一些,历史书的注释多一些无妨。注释非常有帮助,但是注多注少和注的深度很难一概而论。我自己翻译的书里注释算是比较多的,大概分成两种情况,一是某个问题我自己不是很清楚,那么要研究透彻后尽量概括出来,以助读者理解;二是某个历史典故我自己是知道的,但据我判断大部分读者可能会觉得比较生僻,就也会加上注释。所以就注释来讲,我还是不太隐身的。

翻译加不加注释,我的原则主要是考虑读者的需求。因为外译汉有些东西是没有办法表达的,比如很多微妙的文字游戏无法用中文表达出来,就必须忍痛割爱。翻译务求为读者扫除障碍,助其获得尽可能多的信息,不致浪费一次阅读的体验。

我非常喜欢的一位学者,美国华人刘皓明,他翻译荷尔德林后期诗歌,会模仿和合本《圣经》,并且会用生僻的典故和字,例如喜欢用《周易》《诗经》《尚书》里的典故。我印象很深的一个词是德文Geschwister,就是英语的sibling,兄、弟、姐、妹都叫sibling,不知道长幼、男女,所以这个词往往是不太好翻译的。刘皓明就用了一个特殊的词“同产”,即同母所生者。例如刘邦去世后,吕后家人把持朝政,就是吕氏同产者掌握朝政。刘教授的这种翻译引发了大量争议,因为荷尔德林的德文诗本身已经非常难读了,如果再加入中文的生僻典故,可以说给读者增加了阅读困难,因为,并不是每个人都精通古文。

但也有另一派意见认为,荷尔德林这位诗人的作品本身就非常难懂,他用大量基督教或者古典的典故,即便是受过良好教育的德国人阅读起来也不会轻松。如果中文译者为了方便读者而把它做得平实易懂的话,可以说是严重扭曲了原文。所以我认为刘皓明教授在这本书里的做法是完全正确的。

翻译中遇到的一些困难

下一个话题,翻译当中我觉得哪些地方比较困难。

事实上,基本的语言问题都可以通过查字典解决,即使一些俚俗的语言、网络俚语不太容易查到,也可以在网络上咨询外国人。比方说我翻译鲁西迪的小说,里面很多印地语、乌尔都语、波斯语词汇。后来我在网上问了几位印度朋友,很有帮助。所以这些问题都是可以解决的,只要你肯花功夫。

从我个人的经验来讲,翻译当中的文化问题是最难解决的。例如涉及到文化、宗教、政治、历史这些概念,以及官制、机构等,往往需要绞尽脑汁来寻找合适的翻译。而且毕竟是在中文语境里,有的时候可以说是戴着脚镣跳舞,所以是很困难的。举个例子,比方说很多官名非常难翻译。中世纪历史里有各种官名,例如Constable,Chancellor,Steward等,在不同国家、不同历史时期、不同语境里有不同的意思。比如拉丁文comes后来演化成英语中Count(伯爵),在罗马和拜占庭,comes不是爵位而是官名,许多种comes都不太容易找到合适译法。

另外,有些我们翻译家前辈犯的错误,大家已经习以为常,只能继续将错就错下去,这都是非常令人困扰的。

又比如德语的Prinz,如果是英译,会非常轻松地把它翻译成Prince。而中文译者就要头痛了,Prince到底是王子还是亲王还是什么呢?都有可能。明清历史中亲王是皇帝的近亲、皇帝的兄弟或者子侄等。但在德意志历史上一位Prinz,他很可能是公爵的儿子或侯爵的儿子,你会把公爵的儿子称为王子或者亲王吗?类似这种概念上的麻烦,我相信翻译工作者肯定都有体会。

时间管理上我有一个招数:完全断网

问:有人好奇您是否有团队,因为您的翻译又快又好,看起来不像单人能完成的?

陆大鹏:这个问题我被问过多次。首先,我的确是独立翻译。因为翻译工作的报酬有限,我雇不起团队来帮助我。即便雇得起,为什么要那么做呢?图什么呢?我觉得这种想法是不可思议的。

之前我的书有和别人“联名”,例如《财富之城》是和社科文献出版社的同事张骋合作翻译的。那本书比较特殊,因为原来是请别的译者,翻译效果不是很理想,我和张骋可以说是重启炉灶。最近我翻译的几本书,如《圣殿骑士团》《条顿骑士团》等,大家注意到封面上译者一栏还有一位译者是刘晓晖,她是我太太,帮我做了很多文字上的梳理工作。比方说我的草稿出来,请她帮我看一遍,她是我的第一位读者,所以我会把她的名字也列上。除此之外我没有合作者。

做过翻译工作的朋友会很清楚,合译其实是很难实现的。如果一本书列出了许多译者的名字,读者可能需要谨慎一些。因为多人翻译的确存在太多问题,每个人的想法都不一样,很难统一起来,包括文风、概念、人名、地名的统一都很困难。所以一般来说我是不愿意跟别人合译的。

我现在基本上可以算是全职,所以一年翻译出两本二三十万字的书是一点都不奇怪的。如果是熟悉翻译、编辑和出版工作的朋友,一定都会明白。

问:请问翻译如何做好时间管理以及训练自制力?

陆大鹏:时间管理方面,我每工作一个小时,会休息十来分钟,躺下休息颈椎,同时利用这个时间听一些东西。我喜欢听英文的有声书或者podcast(播客),听一些跟我做的主题完全不相干的话题来休息大脑。如果实在太累的话,就走出房门到外面去。尤其是去年,有几个月的时间大家都憋在家里。我以前是一个非常懒的人,不太做体育运动,但是去年对我的震撼非常大,后来我也开始每天锻炼。时间管理的要义,我觉得就是要形成一种工作的习惯和工作节奏。每个人的节奏不一样,大家需要自己把握。

说到自制力,我倒有一个招数。我做翻译工作的时候会完全断网,家里面以前是拔网线,现在是无线网,就把路由器关掉,然后把自己的手机放在另外一个房间。我给自己的规定是每工作一小时要休息十分钟,以前是用手机定闹钟,后来发现手机放在旁边诱惑力太大,所以我会工作的时候把手机放到另一个房间,在电脑上下载一个软件来给自己定时。工作的时候,比方说需要查资料,我先在文件里标红标蓝,最后一起来查。这样就避免了上网查资料的时候刷各种网站,浪费大量时间却没有任何产出的现象。这是我个人的一些经验,我觉得断网和断手机是非常有帮助的。

翻译像一项体育运动

需要保持一定训练度和工作量

问:读您早期的作品《征服者:葡萄牙帝国的崛起》时感觉还略显粗糙,但最近的《圣殿骑士团》已经完全酣畅和投入了,那么作为译者该如何提升自己?

《圣殿骑士团:崛起与陨落》 [英] 丹·琼斯著 陆大鹏 刘晓晖译

陆大鹏:实际上早期出版的翻译作品,我一般不大会回头再去看。但是假如有机会重版,我一定会抓住这个机会重新修改一遍。例如“地中海史诗三部曲”后来出了一个精装本,出版前,我在电脑上从头到尾全部修改了一遍。

回头再看曾经翻译的作品,容易一下子看出很多错误、硬伤,会觉得惭愧。譬如许多年前我翻译了美国小说家菲利普·罗斯的政治讽刺小说《我们这一帮》,当时因为种种原因没有办法出版。前两年版权换到上海译文出版社,最近刚刚出版。我花了不少时间从头到尾重新修改,纠正了几年前翻译中很多令人惭愧的地方。所以翻译工作的确是需要不断地努力,不断尝试提升自我。

我相信很多翻译工作者可能都会有类似的体验:刚刚把一本稿子完成的时候,会觉得自己好棒。但是冷却一段时间重新再来看的话,就能看出许多问题。如果发生这种情况,我觉得是好事,说明确实是有所进步,能够觉察出自己过去不好的地方。

说到提升自我,首先,我觉得翻译像一项体育运动——篮球或者是长跑,需要保持一种训练度,每天都要训练,保持一定的工作量,对自己进行持续的、长期的训练和磨砺。这样的话才能够始终保持一种比较好的状态。第二是加强阅读。因为我一直是文学爱好者,虽然翻译的大部分是历史作品,但是选择阅读的话一定会读文学作品。例如我最近在读一本契诃夫的短篇小说集,是一位20世纪初的英国人翻译的。没有功利心、没有目的性的阅读,我觉得是最好的。

问:非常想了解《伯罗奔尼撒战争》背后的翻译故事,感觉需要庞大的知识背景支持。如果从这本书出发,该怎样拓展古典和战争这两个主题的阅读呢?

陆大鹏:古典历史方面,美国的大学者唐纳德·卡根有相关的耶鲁公开课,有人配了中英文的字幕,非常值得推荐。这既是一个了解古希腊历史知识很好的方式,也是锻炼英文听力很好的材料。然后爱德华·吉本的《罗马帝国衰亡史》也非常好,还有其他一些比较学术的著作。我建议你可以先去看一看耶鲁公开课,非常有帮助。

“地中海史诗三部曲” 《财富之城:威尼斯海洋霸权》 《1453:君士坦丁堡之战》 《海洋帝国:地中海大决战》 [英] 罗杰·克劳利著 陆大鹏 张骋译

机器一定程度上可以判断“对”与“错”

但比较难判断“好”与“坏”

以及“好”与“更好”

问:现在AI翻译越来越多,AI翻译能替代人的翻译吗?

陆大鹏:这个问题我也被问过多次。首先说一下,我自己没有用过所谓的计算机辅助翻译或者AI翻译,对技术方面也不了解。

据我观察,在合同、法律文书等商业翻译当中,机器翻译技术已经有了很多应用,效果也不错。但是我觉得就目前来讲,文学、社科等类型图书的翻译,还没有被AI翻译取代的迹象。也许将来会。

我对这个问题的看法也很矛盾。一方面觉得随着科技进步,效果比较好的机器翻译长远来看是必然的事情。但是另一方面,目前机器翻译的进步似乎主要依赖于更好的硬件、运算速度、资料检索等硬件上的能力,并没有在思维层面上达成跨越式、上升型的本质突破。这一点希望研究机器翻译、计算机等方面的专家来介绍。

一部作品翻译的好坏、正确与否是很主观的,是人来判断的,机器还无法做价值判断。机器可以纠正语法,在一定程度上可以判断“对”与“错”,但好像目前还比较难判断“好”与“坏”,以及“好”与“更好”。

问:请问如何区分译文作品的好坏?

陆大鹏:对照原著,是比较容易判断译本好坏的。如果有兴趣的话,可以对照原著来读一读。比方说译林出版社做了牛津通识系列,大部分是中英文对照的,我觉得是非常好的一套书。里面的话题也很多,包括量子力学、佛教、马克思主义等,都是中英文对照的,我觉得这套书能够提供很多知识,同时也是非常好的学英文的材料。

整理/雨驿

编辑/王静