在人称“万国建筑博览群”的外滩,有一座高大气派、简繁相宜、巴洛克风的建筑,中山东一路1号/延安东路2号。彼时它是亚细亚火油公司,如今,它成为Bund One Art Museum,正在上演《梦回江户——浮世绘艺术大展》。

画展汇集了江户至明治初年浮世绘各个流派与代表画师的140余幅名作,展示了版画、肉笔画;墨摺绘、红摺绘、锦绘;浮世绘版画制作程序、套印工艺;细致解读了浮世绘从草创期到成熟期、衰落的历程。置身于幽暗静谧的1500平米展区,走过菱川师宣、铃木春信、喜多川歌麿、葛饰北斋、东洲斋写乐、歌川国芳、歌川广重;走过再熟悉不过的《神奈川冲浪里》《三世大谷鬼次之奴江户兵卫》《吹玻璃管的姑娘》;偶尔经过的窗口,垂下了淡蓝色窗帘,阳光温柔地洒在这幅美轮美奂的江户风情卷上。

绚烂多彩如何成为浮世绘的关键词

指引观众进入《梦回江户》展厅的是一位衣着华美,挑灯于白梅树下的女子,这是铃木春信的《夜梅》。边上陪着巨大的四美人屏风,均出自18世纪末的喜多川歌麿之手。有读信的女子、吹玻璃管的女子、照镜子的女子、带着幼儿的年轻的妻子,款款相迎八方来客。

铃木春信《夜梅》

这便是浮世绘中的美人画。光彩陆离、美人如花、体态妖娆的版画,正是我们脑海中的浮世绘的颜色、形态与气质。然而,想一想,这与我们平素印象中的简朴、素雅、清冷之风的“日本的”颜色、形态、气质大相迥异。

崇尚清净、清洁的日本美意识,自古以来有之。日本神道以“清明正直”作为理想的人的状态,这种思想影响了日本人无意识的生活感觉的形成。江户时代,旅日的外国人留下了不少“见闻记”(申维翰:《海游录》、John Black:“Young Japan”),多处记载了日本整洁的面貌。使用天然材料,无需过多修饰,这种重要的美意识也成为日本人的伦理规范,摒弃奢靡,崇尚简朴舒适,受禅宗影响深刻的镰仓时代的武士阶层也是如此。日本中世的美,可以概括为简素、寂静之美。我们所熟悉的怀石料理、枯山水、茶道都是这般幽玄寂闲的意境。那么,为什么到了近世,江户时代的审美就徒然一变了呢?

日本的中世镰仓·室町时代(1185-1467),战争频发,无常观深重。文学上有“隐者文学”,而美学上的“侘”“寂”,指的就是身心倍感厌倦之意。好不容易迎来太平的江户时代(1603-1867),长达260年的锁国,对外关系稳定,对内整备交通,商品流通增大,庶民经济发达,学问、文学、艺术都发达了起来。肯定当下、奉行享乐主义的现实主义精神下催生出来的江户文化,崇尚的正是奢华美丽。浮世绘、歌舞伎、人情本、黄表纸、任侠小说、好色物语……我们今日印象中的“日本艺术”,主要说的就是江户艺术。

葛饰北斋《菖蒲》

在《梦回江户》的展品中,《姿见七人化妆难波屋阿北》《二叶草清水小町》《风流无双七时尚红姑娘》《花鸟系列册页文鸟辛夷花》《名所江户百景浅草金龙山》《见立水浒传 (三联画之一)》……无论是美人画、歌舞伎演员画,还是风景画、花鸟画、历史故事画,最初只有单一的墨色,后来随着木板技术的进步,浮世绘画师铃木春信开拓了“多色刷”的浮世绘,有丹绘、红绘、漆绘,到了明和二年(1765)形成了色彩鲜艳的“锦绘”,这奠定了浮世绘后来主要的色彩,“绚烂多彩”成为浮世绘的关键词。

浮世绘的“浮世”二字原本写作“憂世(忧世)”,如字面所示,表现出厌世的情绪。浮世绘的起源,据说是明历三年(1657)江户发生大火灾,整个城市几乎被烧毁,在江户城的复兴中出现了一种描绘流行风尚的图画,这就是浮世绘。然而,随着复兴景气,人们觉得正因为世道艰难,所以更应该健健康康地快乐生活。“浮世”之绘的浮世绘,因此具有了享受现世,肯定当下的意味。

于是,吉原的游女、歌舞伎演员、小镇上的人气美女、相扑大力士都成为画作的对象;出现了美人画、演员画、名胜画、风景画、物语画等多种类型。《梦回江户》据此分为八个主题:浮世绘的黎明、多彩“锦绘”的诞生—— 铃木春信、美人画的顶峰——喜多川歌麿、“画狂人”—— 葛饰北斋、“江户仔”的豪情、静寂哀怨的乡愁—— 歌川广重、世纪末的颓废美、余光夕照,可谓将浮世绘的来龙去脉交代清晰,主要作品一网打尽。

歌川国芳《赞岐院眷属救为朝图》(1852年左右)

近世的日本女子,都在浮世绘的美人画里

鸟居清广《盥足图》

浮世绘从技术上来分,有版画(印刷)与肉笔画(亲笔画)两种。肉笔绘是亲笔手绘,只有一件,价格昂贵,一般很难在展览中看到真迹。版画则是在木板上,以左右相反的顺序进行雕刻,涂上颜色后,再复制到纸上,因此可以将同一幅画进行大量复制,庶民也买得起。一般尺寸的大型锦绘(长39cm宽26.5cm),价格为20文,约为现在的400日元(当时一碗荞麦面为16文,约320日元)。今日被视为高级艺术的浮世绘,在当时挂满了寻常百姓家。

既然是庶民的娱乐文化,画师也无一例外地都是庶民画家。不是武士,不是贵族,虽然没有赫赫威势,却也没有太多的禁忌,因而能够创作出自然无造作的世界。这种由内而外生发的文化,使得浮世绘饱含了人间味。《梦回江户》展中亦不乏描绘吉原艺伎、歌舞伎、青楼北里的作品。如歌川国贞、歌川广重合作的作品之一《冈崎》,广重画风景、国贞画人物。一对服饰华美的行路人,手牵手,赤着脚。男子的腰间佩着短刀,女子戴了头巾,好像要遮人耳目地私奔。

歌川国贞、歌川广重《双笔五十三次 冈崎》(1855年,日本国立国会图书馆藏品) 李艳丽/摄

江户后期,天保3-4年间(1832-1833)描写庶民社会的恋爱的人情本最成功的作品《春色梅儿誉美》出版,在女性读者中引起了强烈反响,但是作者为永春水却被处以“手铐”50天的刑罚。这是因为它以花柳界的女子为主角,描绘了艺伎的恋爱,以及绘制了人气歌舞伎演员的浮世绘插图。这些都成为当时取缔奢华、肃正风纪的目标。

为永春水《春色梅儿誉美》插图 作者:柳川重信、柳川重山(未出展)

江户时代和平稳定的国势促进了庶民经济的发达,出现了很多富商,百姓的生活也富裕了起来。但是依靠领取大米俸禄过活的武士阶层,因为粮食丰产、米价下跌,收入相对减少,这就形成了统治阶层相对于庶民阶层的贫困状态。江户时代共发生了四次大饥荒,为此幕府实行了三次大改革,实施财政紧缩、规整学问、端正风俗的备荒政策。规定无论何等身份,服饰一律不得奢华,甚至还规定庶民的衣服的材料必须是麻或棉,颜色仅限于茶色、灰色和蓝色。这也从侧面反映了江户时代繁华,庶民经济力十分强大。同音异体字的“憂世(忧世)”真正转化成了现代风、当世风的“浮世”。这是一个轻妙的时代,有嬉笑有嘲弄,有豪放有戏谑,有情欲有人性,有男人也有女人。

在日本历史上,有名的女性并不多。在上代和中世,有紫式部、清少纳言、北条政子、日野富子等杰出女性。可是,到了近世,大概只有德川家茂的妻子和宫以及出云阿国还算有点名气。女性就像是从社会舞台上消失了一般,“近世没有女性”这句评价似乎并不非常过分。这时候的女性处于卑微的从属地位,不仅需要胜任家务责任者的知识与技能,更需要具有咏和歌、赏风花雪月之才能。可是,矛盾的是,女性所具有的教养绝不能在社会上表露出来。女性的自我表现,无论在政治上还是在文化上均受到舆论的谴责。可是,另一方面,发达的江户文学比如人情本,就是以女性而且多是花柳界的女子为主角的言情小说;绚烂的浮世绘中最重要的类型可以说就是“美人画”,近世的女子在这里。

铃木春信《中纳言朝忠》

《梦回江户》展厅入口处所见的美人屏风以及宣传册,都将美人图放在了招牌位置,不仅是因为其“日本”特色鲜明,而且确实非常美。爱美之心,人皆有之。与浮世绘的其他类型比如平凡地方的风景画、交通驿站的“名胜画”、讽刺借鉴的“妖魔画”、平淡心境的山水画、张牙舞爪的武斗画、白骨堆成山的战争画相比,绝对赏心悦目。

美人画,顾名思义,强调女性的美貌。著名画师有铃木春信、喜多川歌麿、歌川国贞等。庶民购买喜欢的美人画就像今天购买女郎海报一般,画中的美人的服饰打扮都是流行指南。一直到了浮世绘的末期,才逐渐将一般平民女子纳入美人画的范围。

菱川师宣《北楼及演剧图卷》(17世纪,东京国立博物馆藏品)

浮世绘的元祖菱川师宣绘有《浮世百人美女》《回眸美人图》等美人画,一生为100多种绘本、50多种好色物语绘制插图。天和二年(1682),江户时代最重要的小说家井原西鹤《好色一代男》在大阪出版,两年后该书在江户发行之际,由师宣担任了插图师。《回眸美人图》中女子所穿和服的蝴蝶结,就是当时人气的歌舞伎演员上村吉弥带出的潮流。可惜的是,在本次展览中未见此画,只能遥想东京国立博物馆的藏品了。

菱川师宣《回眸美人图》(未出展)

江户中期开创了锦绘的铃木春信,被视为梦幻一般的人物,创作生涯仅10年,40岁的时候忽然销声匿迹。春信擅长刻画女性楚楚动人、纤细的身姿,他将江户有名的女子、吉原的艺伎,以及江户的名胜等实实在在的题材都画到了纸上,大受好评。

铃木春信《夕立(绘历)》(1765年) 李艳丽/摄

这幅《夕立(绘历)》采用的是多色印刷,作为锦绘开创品,是浮世绘史上重要的名作。忽然一阵大风袭来,眼看着要下雨了,美人慌慌张张地跑去收拾晾晒的浴衣,连鞋子都跑丢了一只。你看她身形袅娜,面目清秀,和服显得特别柔软。“风雨中的女子”是春信绘画的一个特点,被刮起的裙摆,袒露的脖颈,流露出一股暧昧的美感。

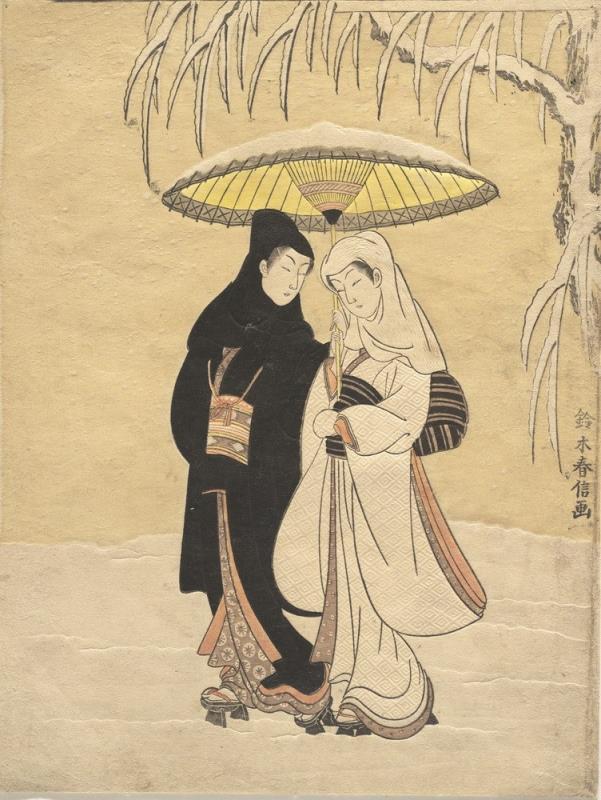

《雪中相合伞》可谓是美人画的标杆,它打破了以往单一的墨色,增加了若干颜色,翌年锦绘开始面向大众普及。雪中,柳下。一对青年恋人合撑一把伞。黑衣白袍,搭配着同款黑白高祖头巾,缓步前行。男人看着女子,女子轻轻点头。据说,在当时男女一起撑伞走路并不是普通的情形,而是歌舞伎中著名的情死场面,表现出哀切之情。

铃木春信《雪中相合伞》(1767年左右)

19世纪最富盛名的美人画画师喜多川歌麿也居住于江户。1787年宽政改革,这一规制也波及到了浮世绘。不过,“兵来将挡水来土掩”,从规制中脱颖而出的就是“美人大头绘”。歌麿笔触细腻,其刻画的优雅的女性气质,无人能出其右,“吹玻璃管的姑娘”最为人称道。Poppin,是用玻璃管制作的一种玩具,可以吹出声音。锁国时期,日本依旧开放了长崎港口,对荷兰通商,玻璃管玩具就是由此传入。在江户时代,艺伎与孩子之间十分流行吹玻璃管的游戏。女子身穿的棋盘格花纹的和服、头戴的发簪、梳的发型,都是最时尚的流行款。

喜多川歌麿《妇女人相十品—— 吹玻璃管的女子》(1793年左右)

喜多川歌麿《妇女人相十品——读信的女子》

喜多川歌麿《宽政三美人》

歌麿后来受幕府取缔而终止了创作,而后歌川芳贞、溪斋英泉将花魁、普通女子等充满了生活感的作品推到了大众的面前。到了明治时代,月冈芳年、丰原国周等画师开始用新的手法描绘文明开化时期的女性。近代的美人画代表画家当数上村松园、竹久梦二。不过他们的画已经不是浮世绘,只是从写实描绘美人的角度而言。其高超的技法与所绘人物的气质与美貌,很有浮世绘的氛围。

不难发现,美人画的模特不是寻常百姓,而大多是风尘界的女子。在江户时代,她们被称为“游女”。只是她们在近世社会的地位、当时大众对她们的印象,并不是今天我们想当然的低俗。近世日本,商工业的繁荣促进了都市文化的蓬勃发展,女性在都市娱乐文化中发挥了重要的作用。所谓歌舞伎、净瑠璃、游女三大文化成为都市文化现象,江户、大坂、京都的都市化发展迅速,吉原、新町、岛原等风月场所也获得了政府的允许而合法化。游女(艺伎)风俗对于都市文化的作用很大,在文学作品中也频频出现妓院与艺伎的素材,她们并不是现代观念中卑贱低俗的代名词,相反,在游女风俗文化的影响下,能歌善舞被定为普通女性的素养,可见艺伎对于普通女性的风尚具有深刻的影响力。

马奈、罗丹、龚古尔都是浮世绘的粉丝

这个夏天,在浮世绘的本土,东京六本木大厦森艺术中心画廊也正在举办画展:《美味的浮世绘展:北斋、广重、国芳所描绘的江户的味道》(2020年7月15日-9月13日)。深受世界人民喜爱的日本料理“和食”已经在2013年成功申请为世界非物质文化遗产,而浮世绘,正是作为东京前身的江户开出的独特的文华。在东京奥运会进入一周年倒计时之际,将这二者结合起来的展览,宣传Japonism(日本趣味)的目的不言而喻。

歌川丰国《源氏之花宴》(未出展)

1867年,日本第一次参加在法国巴黎举办的万国博览会,将浮世绘正式推进西方的视野。这在欧洲引起了以浮世绘为代表的日本传统艺术热潮,被称为“Japonism”。今天,在东京奥运会进入一周年倒计时之际,依旧以浮世绘为代表,向世界展示何谓“日本情调”。

在从封建社会跨越至近代社会之际,明治维新一派欧化新气象,传统的浮世绘不仅因为各派画师相继过世而衰落,日本人自己也喜新厌旧,忘却了它的价值。明治四十年(1907),文部省主办了美术展览会。在大正四年(1915)举办的第9届上专门设置了一间美人画展,这刷新了人们对浮世绘品质低下的印象,引起了很大反响。

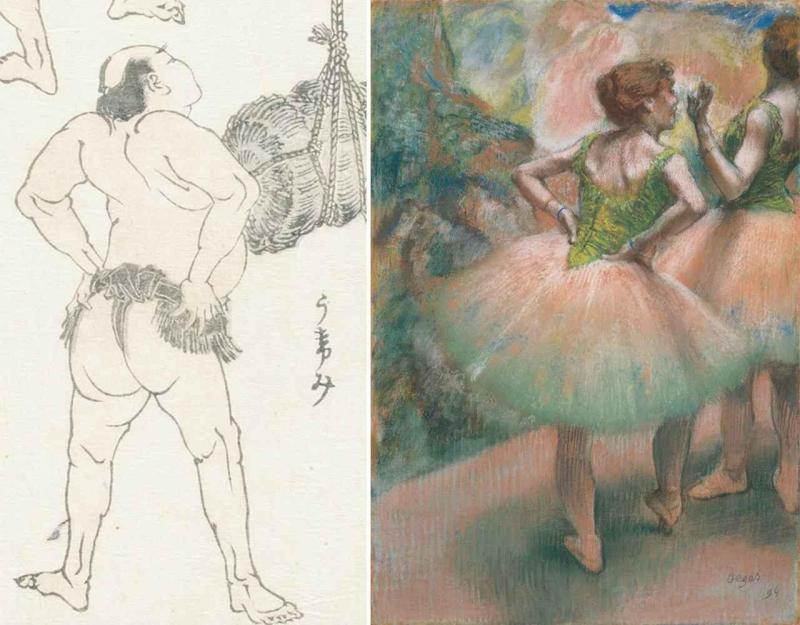

19世纪中叶至20世纪初,浮世绘对西方印象派等绘画及工艺产生了很大影响。不过这个影响并不是过于著名的美人画,而是或戏谑变形人物、或精细雕琢建筑、或精致写生动植物的漫画——《北斋漫画》。

有一则逸闻。安政三年(1856),法国画家、版画家费利克斯·布拉克蒙偶然看见从日本送来的陶瓷外面的包装纸,大吃一惊。那是葛饰北斋的《北斋漫画》。深深为此吸引的布拉克蒙告诉了他的画家朋友们爱德华·马奈、埃德加·德加、惠斯勒,还有批评家尚弗勒里、P.Burty等人,一下子引起了年轻的印象派画家的兴趣,在西方掀起了一股日本美术热潮。在19世纪60年代布拉克蒙的作品中,明显使用了《北斋漫画》及歌川广重《鱼尽》中的图案,在惠斯勒、马奈、蒂索的作品中也体现出日本情趣。雕刻家罗丹、作家龚古尔兄弟等都爱上了华丽的浮世绘。2009年,为促进日法画坛的交流与振兴、促进世界美术界的繁荣与绘画新表现,在法国巴黎成立了“新巴黎浮世绘美术家协会”。

左:葛饰北斋《北斋漫画》十一编(部分)

右:埃德加·德加《两个穿着绿色裙子的舞者》

基于2018年的展览《融合的视界》,再向私人藏家征集了不少展品,进行了大量补充的《梦回江户》异彩纷呈。策展人说:“希望通过这样的整理,让观众明白浮世绘到底是什么,它的发展又是怎么从单色到彩色,再到黄金时期和走向颓废,而不是让观众只看到那些花花绿绿的色彩。”同东京《江户的味道》一般,浮世绘的价值远远超出了它作为美术的意义,而是重要的文化遗产。

这一记录了江户森罗万象的“百科全书”从各个领域为我们提供了珍贵的研究资料,建筑、地理、文学、歌舞伎、料理、织染、宗教、漫画、制图、生物……浮世绘的艺术不仅得到了传承,在崇尚“平常之美”的日本社会,也被灵活运用到日常生活之中。而其诸多流派的绘画精神,更丝丝入扣地体现了江户趣味、大和气质。对于这座璀璨的宝库,借用美人画的解读——江户女性的“意气”中蕴含了媚态、自尊、彻悟三个因素,让我们深刻体会到,它是日本文化鲜明地表明自我的一种特殊的存在样态。

文/李艳丽(文学博士、上海社科院文学研究所副研究员)

编辑/崔巍