魏晋有学问的人,有一个标志,就是喜欢闲聊。聊得开心,还要长啸!长啸的发声虽然犹如吹口哨,但是,长啸的背后,是闲适的情怀。挥麈谈玄,时而长啸,抑或鼓琴。

聊什么呢?当然不是柴米油盐。这个他们不缺,他们缺的是乐趣,是刺激。于是服用五食散,就成为很刺激的事情。刺激得兴奋了,就侃大山。主要议题来自《易经》《老子》《庄子》,谓之“三玄”,谈有无、谈本末,不切实际,谓之清谈;他们也谈人生,但谈的不是常识里的人生,谈得很玄,所以叫玄学家。

正始玄学:何晏及其同党

东汉时代的读书人好“清议”,清议的内容不乏指斥朝政、抨击宦官。桓帝、灵帝时期两场党锢之祸,就与此有关。三国时期,政治江湖十分险恶,朝廷的话题高度敏感,大家就都谈一些天地玄黄的事,因为不涉时政,“清议”变成了“清谈”。

曹魏时期最早以“清谈”知名的是何晏、王弼等玄学家。他们活跃在曹芳正始年间(240—249),故称“正始玄学”。其时,曹爽、司马懿两位托孤大臣之间明争暗斗,高平陵之变,曹爽一党覆没。何晏自然也掉了人头。

何晏是东汉末年大将军何进之孙,父亲死后,曹操娶了其母尹夫人,他也就依养于曹家,后来还娶了曹操的女儿,因而成为曹魏政权的核心成员。但是,曹丕与曹睿都不大欣赏何晏。何晏幼时聪悟,颇得曹操喜爱,成年之后,何晏却成了一个花花公子。曹氏三代虽然格局和韬略各有差别,却都是务实的帝王。因此,早年的何晏颇不得志。

《三国志·何晏传》只有短短四十多个字,说晏“少以才秀知名,好《老》《庄》言,作《道德论》及诸文赋著述凡数十篇”。《通鉴》的记载却详细多了。包括三方面的内容:一是说他好《老》《庄》;二是说他瞧不起人,虚荣心很强;三是说他权力欲很强,帮助曹爽排挤他人。这样三个特点好像有些矛盾。

先说好《老》《庄》。“何晏性自喜,粉白不去手,行步顾影。尤好《老》《庄》之书,与夏侯玄、荀粲及山阳王弼之徒,竞为清谈,祖尚虚无,谓《六经》为圣人糟粕。由是天下士大夫争慕效之,遂成风流,不可复制焉。”(《资治通鉴》卷七五“嘉平元年正月”条)这里提到的荀粲,是曹操的大谋士荀彧的儿子,王弼是玄学家代表人物之一,曾任尚书郎,大约与何晏同时,两人初次见面,王弼谈玄,何晏惊为天人。非汤武而薄周孔,弃名教而任自然。这是魏晋玄学家高扬的旗帜。破掉儒家名教的紧箍咒,何晏等人就可以放浪形骸、行步顾影了。

再说目中无人。“何晏等方用事,自以为一时才杰,人莫能及。”他品评天下名士,引用《周易·系辞上》上的名言:“唯深也,故能通天下之志;唯几也,故能成天下之务。”翻译成白话就是,只有通明了解幽深事理,才能会通天下心志;只有观察把握细微征兆,才能成就天下事务。何晏说:“‘唯深也故能通天下之志’,夏侯泰初是也。‘唯几也故能成天下之务’,司马子元是也。‘唯神也不疾而速,不行而至’,吾闻其语,未见其人。”史家评论说:“盖欲以神况诸己也。”夏侯玄只能谈谈事理,司马师只能处理实务,唯独他是神仙一样的人物。这种自我吹嘘的态度,与老庄玄学似乎背离很远。

至于揽权之事,记载尤具体。《资治通鉴》在“高平陵之变”前有一段关于何晏的记载,说曹爽的许多作为,都有何晏的身影。“时尚书何晏等朋附曹爽,好变改法度。”“大将军爽用何晏、邓飏、丁谧之谋,迁太后于永宁宫;专擅朝政,多树亲党,屡改制度。太傅懿不能禁,与爽有隙。”这些信息有价值判断,也有事实描述。事实描述部分,一是说他好改变法度,更改制度;二是说他朋附曹爽,多树亲党;三是揽权专政。这三条加起来,可以理解为何晏他们搞了一场制度变革,虽然这些制度变革的内容不清楚,但是,方式上则是独断专行,排挤司马懿等人。

“帝好亵近群小,游宴后园。秋,七月,尚书何晏上言:‘自今御幸式乾殿及游豫后园,宜皆从大臣,询谋政事,讲论经义,为万世法。’”结果皇帝“不听”。何晏要皇帝身边应该有大臣相随,咨询政事,讲论经典意义(此应该指儒家五经),作为后世之榜样。“讲论经义”也许是说说而已,“询谋政事”恐怕才是真实意图。身为吏部尚书的何晏,有此等情怀,自然之事,但是,实际生活中,何晏与曹爽等人则是骄奢淫逸。“作窟室,绮疏四周”,何晏与曹爽等“纵酒其中”。何晏反对皇帝游宴后庭,自己却纵情享受。一个当轴大佬,不务正业,挂着魏晋风度的帘子,放浪形骸。

同僚傅嘏很不屑于何晏等人之所为。正始名士夏侯玄、何晏、邓飏,欲结交傅嘏,傅嘏避而远之。双方的朋友荀粲感到不解,傅嘏逐一评论了这几个人,对于何晏的评价是:“何平叔(何晏,字平叔)言远而情近,好辩而无诚,所谓利口覆邦国之人也。”意思是,何晏讲起来一套高远的道理,其实就是俗人一个(“言远而情近”),喜欢辩论,却没有是非准则(“好辩而无诚”)。“邓玄茂有为而无终,外要名利,内无关钥,贵同恶异,多言而妒前;多言多衅,妒前无亲。以吾观此三人者,皆将败家;远之犹恐祸及,况昵之乎!嘏又与李丰不善,谓同志曰:‘丰饰伪而多疑,矜小智而昧于权利,若任机事,其死必矣!’”(《资治通鉴》卷七六“高贵乡公正元元年二月条”)其馀几个人下场都是如此。

竹林玄学:嵇康等七贤

司马懿之后,司马师、司马昭兄弟相继掌权,中央政权“宫中”与“府中”(丞相府)的二元对立局面持续到公元265 年底司马炎改朝换代。高贵乡公曹髦一句“司马昭之心,路人皆知”,把司马家族的政治野心揭露无遗。但坐在皇位上的依然是曹家人。于是,政治江湖上,在霸府与朝廷之间,上演着表面和谐之下的对手戏。竹林的书生们也被卷入其中。

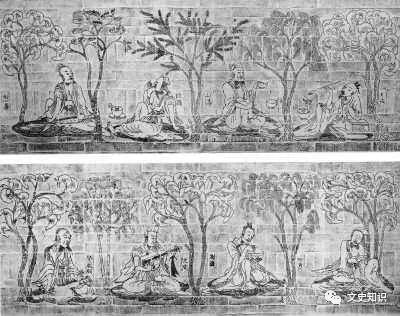

其时,嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸七位名士,常聚会于山阳县(今河南辉县一带)的竹林之中,饮酒纵歌,好谈玄理,世谓“竹林七贤”。二十世纪六十年代,在南京东晋南朝墓葬中,发现《竹林七贤与荣启期》体裁的墓室砖画(参题图),可见时人对于竹林七贤的定位是与时俯仰、和光同尘。竹林七贤对于周孔名教的态度是有分歧的。嵇康、阮籍、向秀、刘伶、阮咸,大体弃薄周孔名教;而山涛、王戎则都是名教中人。但是,他们都有几个共同点:一是喜好《老子》《庄子》,能谈玄;二是嗜酒,时或不修边幅;三是为人风雅,颇善弹琴之类。

模印拼嵌画像砖“竹林七贤砖画”,南京博物院所藏

《资治通鉴》有一段对于“七贤”的记述。其中首位是嵇康(223-263):“谯郡嵇康,文辞壮丽,好言老、庄而尚奇任侠,与陈留阮籍、籍兄子咸、河内山涛、河南向秀、琅邪王戎、沛人刘伶特相友善,号竹林七贤。皆崇尚虚无,轻蔑礼法,纵酒昏酣,遗落世事。”(《资治通鉴》卷七八“高贵乡公景元三年八月条”)

对于嵇康的评论是“尚奇任侠”,我想做点解释。

名士钟会是司马昭的红人,在平定淮南之叛时,建言献策,得到司马昭赞赏。他从小就是嵇康的粉丝。年轻的时候曾写过一篇文章,想送请嵇康看,又觉得不够水准,就远远地从嵇康家窗户里扔进去,转身就跑。如今他成为当权者的座上宾,就想与嵇康套近乎。这一天,他来到嵇康家拜访,嵇康正在打铁,嵇康“箕踞而锻,不为之礼”,只顾自己打铁,旁若无人,把钟会晾在一边,不搭理,钟会感到很难看,只得悻悻离去。这时嵇康说话了:“何所闻而来,何所见而去?”钟会恼怒地说:“闻所闻而来,见所见而去!”从此结下了梁子。我认为嵇康的这种不近人情、博取眼球的做法,就是“尚奇任侠”。

同样的情况,也见之于另外一位竹林名士阮籍。阮籍为步兵校尉,这是一份不干事而拿工资的官。“其母卒,籍方与人围棋,对者求止,籍留与决赌。既而饮酒二斗,举声一号,吐血数升,毁瘠骨立。居丧,饮酒无异平日。”你说阮籍是孝还是不孝?听到母亲的死讯,继续下棋,“居丧,饮酒无异”,这都是不孝的表现。可是,因为母亲去世,伤痛得吐血数升,毁脊骨立,又是一个十足的孝子。司隶校尉何曾很讨厌阮籍,当着司马昭的面责问阮籍是“纵情、背礼、败俗之人”!

这种情况多多少少也出现在阮咸、刘伶身上。

阮咸是阮籍的侄子,姑母来参加母亲(阮籍之母)的丧事。阮咸就勾搭上了姑姑身边的一个侍女。丧事毕,姑母带着自己的侍女回家去,阮咸正在接待来客。听说这件事,立刻借了客人的马去追,追上后,阮咸与侍女同骑在一匹马上回来了(“累骑而还”)。

刘伶嗜酒,平常总是乘着鹿车,携一壶酒,使人背着锸(掘土的工具)随己,曰:“醉死在哪里,就把我埋在哪里。”对于这些出格好奇之事,据说“当时士大夫皆以为贤,争慕效之,谓之放达。”

付出生命代价的是嵇康。

山涛为吏部郎,举嵇康自代。嵇康写了一封慷慨激昂的《与山巨源绝交书》。这篇一千多字的长信,一开始就说他与山涛的相知是误会,他与山涛就不是一路人。接着嵇康谈到交友的原则贵在相知,又说自己根本就不是做官的人,“自说不堪流俗,而非薄汤、武。”抱怨好友阮籍从来不谈论他人,只是自在自乐,人们却对他口诛笔伐,我怎么敢涉足官场呢。表示自己要“离事自全,以保馀年”。这篇脍炙人口的散文,为嵇康赢得了清誉,却激怒了当权派司马昭。曾经的粉丝、后来怀恨在心的钟会,就嵇康卷入好友吕氏兄弟的家庭纠纷一事,诬告嵇康“尝欲助毌丘俭(毌丘俭是在淮南起兵反司马氏的边军司令)”,又说嵇康这些人“有盛名于世,而言论放荡,害时乱教,宜因此除之”。嵇康于是被杀。

《资治通鉴》引据同样为著名隐士的汲郡(今河南辉县)人孙登的话来评论此事。孙登善《易经》《老子》《庄子》,弹琴长啸,无所不通,标准的玄学名家。嵇康曾拜访孙登求教,孙登对嵇康说:“子才多识寡,难乎免于今之世矣!”孙登对嵇康的评价“才多识寡”,为世所不容,故死所难免。嵇康之才华,罕有其匹。为什么说“识寡”呢,就是缺少见识呢?这个见识又是什么呢?司马光在评论东汉末年的党锢人士时,也有类似的评论。大体是说,识时务者为俊杰,既明且哲,以保其身(既能世事洞明不糊涂,又能应对现实复杂环境有智慧),方才是高明之人。嵇康并不能真正的潇洒于竹林,他还是想用自己的方式出名,“尚奇任侠”,即此类也。

262 年,在嵇康赴刑场这天,刑场上人山人海。嵇康看离行刑还有一段时间,要来一架古琴,弹起了《广陵散》,琴声潇洒,嵇康的表演更潇洒。当然,我们不要忘记,赴刑场之前,嵇康做了两件很务实的事:一件是告诉年方十岁的儿子嵇绍要做忠臣,要谨小慎微地与领导打交道,不要学自己;二是他把儿子托付给了曾经要绝交的山涛,而不是交给竹林里的朋友向秀等人。在山涛的培养下,嵇绍成为晋王朝的忠臣,挺身庇护以“何不食肉糜”知名的晋惠帝,死于敌人的飞箭之下。

嵇康在刑场上的表现与他赴难前对于嵇绍的安排判若两人。从这个角度说,嵇康与何晏没有什么不同。

将无同:王衍的虚谈废务

入晋之后,玄学的韵致已经发生了转向。身居庙堂之上的衮衮诸公,居然峨冠博带地谈弄起玄学来了。最典型的就是王戎(234-305)、王衍(256-311)。流风馀韵,及于东晋南朝。

王戎出身琅琊王氏,本为竹林七贤之一,因为与司马氏为姻亲,走出竹林后,累官至尚书右仆射、司徒。身为三公,“与时浮沉,无所匡救,委事僚寀,轻出游放。性复贪吝,园田遍天下,每自执牙筹,昼夜会计,常若不足。家有好李,卖之恐人得种,常钻其核。”《资治通鉴》这一段史料来自《世说新语》。这里的王戎,一是荒政不务正业,二是贪婪爱财到了匪夷所思的程度:到处购买田产;日夜计算钱财收入,常若不足;家里优质李树上长出的李子,能够卖钱,又怕李树种子为人所得,乃钻穿李核。

“凡所赏拔,专事虚名。”王戎提拔的官员也是务虚不实干的。阮咸之子阮瞻曾去拜见王戎,王戎问他:“圣人贵名教,老、庄明自然,其旨同异?”阮瞻回答说:“将无同!”意思是说“没什么不同吧”。据说王戎对这个回答赞叹不已,遂辟署阮瞻为司徒府幕僚。时人谓之“三语掾”(“掾”指幕僚,“三语掾”的意思就是凭三个字就被聘为幕僚)。阮瞻为人谦和,善于弹琴,与世无争,虚名之外,并没有什么作为。

看重阮瞻的高官还有王衍。王衍,字夷甫,是王戎的堂弟,历官黄门侍郎、尚书令、司空、太尉。《资治通鉴》对于王衍的事迹有比较多的记述。“是时,王衍为尚书令,南阳乐广为河南尹,皆善清谈,宅心事外,名重当世,朝野之人,争慕效之。”王衍与乐广为西晋的清谈领袖。但是,乐广出身寒门,执政权力也有限。(《资治通鉴》记载乐广云:“乐广性冲约清远,与物无竞。每谈论,以约言析理,厌人之心,而其所不知,默如也。凡论人,必先称其所长,则所短不言自见。”而且,乐广对于放浪形骸的事情持批评态度,认为“名教内自有乐地,何必乃尔”。(卷八二“晋惠帝元康七年九月条”)但王衍则不同,他是当朝宰相,其“善清谈”而“宅心事外”,“举世以为仪准”,众人仿效的结果,必然带来举朝虚谈废务。

据说,少年时代,王衍就长得清秀精神,山涛见之,嗟叹良久,曰:“何物老妪,生宁馨儿!然误天下苍生者,未必非此人也!”山涛的判断,不幸而中。王衍有两大罪过:一是身居高位,高谈玄理,不以经世为务;二是西晋危机四伏之时,不思救治,只想狡兔三窟。他借口天下大乱,地方需要重臣镇守,做出制度安排,让自己的两个兄弟王澄、王敦分别出任青州(今山东及河北东部地区)、荆州(今华中地区)刺史。

公元308 年五月,最早出来造反称帝的匈奴人刘渊派大将石勒等进攻洛阳,连续几年的进攻,西晋首都危如累卵。王衍等借给司马越送葬的名义逃离洛阳,在途中被石勒抓捕。为免于一死,王衍丑态百出,先是辩解自己的无辜,国事如此,没有责任;后又向石勒劝进,称尊号,登帝位。完全没有一点辅政大臣的气度,为石勒所不齿。

从这些表现来看,王衍是清雅之士吗?其实俗不可耐,用现在的流行语说,叫作“精致的利己主义者”。挥麈谈玄的背后,是人生的算计。王衍的人格分裂与前面的何晏、嵇康异曲同工啊!

受到王衍的影响。王澄及阮咸、咸从子修、泰山胡毋辅之、陈国谢鲲、城阳王夷、新蔡毕卓,“皆以任放为达,至于醉狂裸体,不以为非。”为什么“醉狂裸体”这么出格的事都做得出来呢?其间的是非有那么难以分辨吗?这些名士其实是在放达的名目下,尽情展现自己的浪荡生活而已。有一次,胡毋辅之酣饮沉醉,其子胡毋谦之窥见后厉声呼其父字曰:“彦国!年老,不得为尔!”父亲胡毋辅之欢笑地呼儿子进来共饮。毕卓任吏部郎时,隔壁同僚酿酒成熟,毕卓借着醉酒,夜里溜进放置酒甕的房间盗饮,为掌酒者捉拿捆绑起来,第二天早晨一看,原来偷酒贼乃是毕郎(吏部郎主管人事任免)。

《资治通鉴》认为,当初“何晏等祖述老、庄,立论以为:‘天地万物,皆以无为本。无也者,开物成务,无往而不存者也。阴阳恃以化生,贤者恃以成德。故无之为用,无爵而贵矣!’”这些言论影响了王衍一类人,“王衍之徒皆爱重之。由是朝廷士大夫皆以浮诞为美,弛废职业。”王衍之徒虚谈废务,包括两个方面:一方面是虚谈,谈玄理,务虚名,显清高;另一方面是废务,废事功,废武事。

裴頠著《崇有论》批评这种作风,说其“辩巧之文可悦,似象之言足惑”。似是而非的玄论,听者虽然有所异见,“辞不获济,屈于所习,因谓虚无之理诚不可盖”。结果是“一唱百和,往而不反,遂薄综世之务,贱功利之用,高浮游之业,卑经实之贤”。这样搞出名气之后,“人情所徇,名利从之,于是文者衍其辞,讷者赞其旨。立言藉于虚无,谓之玄妙;处官不亲所职,谓之雅远;奉身散其廉操,谓之旷达”。这样做的后果很严重,“故砥砺之风,弥以陵迟。放者因斯,或悖吉凶之礼,忽容止之表,渎长幼之序,混贵贱之级,甚者至于裸裎亵慢,无所不至,士行又亏矣。”(《资治通鉴》卷八二“晋惠帝元康七年九月”条)

魏晋士人讲究“放达”。因放而达,放什么呢?放弃名教的束缚,任心而行。曹操也明白“对酒当歌,人生几何”!但他的回答是“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已”。东汉名士的天下己任,三国英雄的壮志豪情,统统被魏晋名士放弃一边,他们需要的是生命之花的自然绽放,所谓真性情的流露,本能本性的抒发。总之,虚谈废务是一个方面,放浪形骸则是另外一个方面,这才是魏晋风流的底色。

士族政治虽然在东晋达到极致,但是虚谈废务的政治衰败反而不突出。原因在于东晋当朝的五大家族琅琊王氏、颍川庾氏、谯郡桓氏、陈郡谢氏都是经世人才。潇洒自归潇洒,政事依然是政事。琅琊王羲之“东床坦腹”,自然放任;曲水流觞,怡情养性,但是他仍然批评说:“虚谈废务,浮文妨要。”他写给桓温和谢万的信,尤其体现了其家国情怀。谢安在野时悠游东山,在朝治国理政,“镇之以静”。淝水之战,沉静退敌,将儒者的家国情怀,道家的秉要执本,融为一体,是魏晋风度最积极的一面。陶渊明梦想的世界是桃花源,现实的生活是“采菊东篱下”,不为五斗米折腰,诗酒田园,清贫一生,展现了魏晋风度最洒脱的一面。

后论

然而,到南朝时代,虚谈废务之风习,犹有馀韵。梁武帝中年之后,一心事佛,多次舍身同泰寺,处理国事、家事都一塌糊涂。他的儿子—建都于江陵的梁元帝萧绎,在西魏大兵压境的情况下,还开讲《老子》,百官戎服以听。这也是虚谈废务的另外一种形式。魏晋士人钻研玄学,在思想史、学术史的成就不容忽视,王弼的著作至今仍然闪烁着哲学的光芒。但是,像王戎、王衍这样的当轴大佬,像梁武帝、梁元帝这样的帝王,怎么能不务正业、荒废朝政、故弄玄虚呢?谈玄者忘身物外,变成了忘身事外。家国覆灭、身死人手,亦其宜矣。

(作者单位:清华大学历史系)

——本文刊于《文史知识》 2020年第6期“读《通鉴》论”栏目

来源:文史知识

编辑/韩世容