编者按

今起推出的《青浪潮》系列青年艺术家访谈,一言蔽之的初衷,就是倾听青年艺术群体的所思所想,关注他们当下的处境和作品,架起他们之间沟通和交流的纽带——在向外界提供了解他们的契机同时,也践行我们这份面向青年的文艺评论专刊的责任和义务。

生于1989年的陈荣辉是典型的双栖艺术家,兼顾学术与实践,兼容艺术摄影与纪实摄影。2015年他以《圣诞工厂》获得荷赛奖(世界新闻摄影比赛)当代热点类单张二等奖。

陈荣辉来自浙江丽水,大学毕业后做摄影记者。2019年,他赴耶鲁大学就读于摄影系。在异国、疫情背景下,陈荣辉由一位社会观察者走入全新领域——向内观察,展现出他对社区、身份、内心的敏感与体察。近十几年,影像在中国成了最具可能性的艺术领域,陈荣辉的名字也频频出现在艺术展中。从曾经的新闻人到现在的艺术家、学者,陈荣辉目前关注的不仅是如何拍出好的作品,更是摄影艺术这一行业的生存发展。

耶鲁——脱胎换骨,强调“好看”

北青艺评:耶鲁摄影系的很多老师都是引领和改变潮流的摄影师,如沃克·埃文斯、托德·帕帕乔治、格里高利·克鲁森。你怎么理解耶鲁学派?耶鲁学派对当代摄影产生了什么影响?

陈荣辉:耶鲁学派并不是一个很谨慎的专有名词,杜塞尔多夫学派、耶鲁学派一开始都是圈子里的说法。耶鲁大学有一批摄影师信奉的理念基础是对摄影本体语言或者摄影叙事性的探索。经常会有人说,一看这个就是耶鲁出来的,大画幅、闪光灯、高清画质,光与影的本体语言非常扎实。但有一点会被忽视,耶鲁学派一直坚守图像这个静态媒介,某种程度上来说比较“土”。耶鲁学派没有像杜塞尔多夫学派那么知名,是因为它没有形成一个固定的风格、固定的样板,比如菲利普-洛卡·迪科西亚、格雷戈里·克鲁森就很不一样。

《纽黑文的寻常一夜》系列

北青艺评:在纽黑文你经历了什么?创作理念有什么变化?

陈荣辉:我在过去比较依托宏大的概念,主要是对大问题的思考。现在以视觉为先导,先“看到”某个事物是否给我很强的触动,再做调研,拓展新的尝试,最后去实拍。像德国人物摄影师奥古斯特·桑德说的“看到-观察-思考”。观众看到我的作品也首先是觉得好看,才会去思考画面后面的想法和概念。耶鲁的传统就是视觉为先,别的学校可能没有这么强调“好看”。

读书期间,我希望自己尽量多做尝试,每个系列的差异性大很正常。我去上学之前,了解到一位非常厉害的艺术家理查德·莫斯,他也是耶鲁毕业生,代表作是用红外反转拍的刚果战地、用热成像仪拍的移民。我看访谈说他在耶鲁期间做了12个项目,差点吓尿了。后来才意识到耶鲁的critique(小型答辩)就是每学期做3个,4个学期做12个项目刚刚好。

小型答辩很重要。只有经过这样脱胎换骨的讨论、批判,我们对于作品的认知才有可能上一个阶段。耶鲁的人员构成非常多元,男女老少,黑人、拉丁裔、白人,这种氛围给了很多彼此碰撞的机会。这种批判性其实就是批判性思维的培养和建立:把你打破、揉捏,再鼓励你走出去。

对我来说,小型答辩是一个很好的反馈机制。我们老师也说,我们都要珍惜这样的机会,毕业后没有人会这样和你讨论作品,它是在学校创造和保护下发展出来的氛围。

《迈耶柠檬》系列

疫情——表达差异与困惑

北青艺评:你去读书后不久就遭遇了疫情,在疫情初期是怎样度过的?

陈荣辉:生活在纽黑文本来就很受限。耶鲁大学所在的纽黑文市是一个只有十万常住人口的美国典型“农村”,没有什么地方可以创作。我在住所后院、前院、附近森林都拍过了。《观看王维的19种方式》是我2020年做的第一个项目。当时国内暴发疫情,凭着以前做过记者的敏感,我看了大量国内疫情的信息,很担心在国内的家人。我克服焦虑的方式就是放学后下午四五点钟扛着相机和三脚架去森林拍树,跟大自然对话。

我去森林的时候看了一本书:《观看王维的19种方式》,美国作家艾略特·温伯格用二三十种方式翻译了王维的《鹿柴》。这也给了我启发:一般拍森林的正面比较多,我反过来拍背面。从背面拍的时候,傍晚的阳光刚好被挡住,很立体。我在这个项目中第一次使用了黑白色调,使用了东方绘画中的散点透视。散点透视是整个画面都对到焦,技术难度很高,一个场景要拍几十张照片,从最远到最近的焦点都要拍。我在最远和最近焦点的树上挂上红布,相机自动在中间拍二三十张,再电脑合成,达到立体逼真的效果。制作上,我选择了60英寸大尺寸,一个三连叠和两个单张,营造出像进入教堂的感觉。

我想借此探讨中西文化的差异,就捡树枝回工作室拍树的肖像,再把不同版本的《鹿柴》写在上面,打印在六个卷轴上。我的老师对卷轴、书写有些异议,最终展示就没有放书写的部分。但我认为卷轴书写的方式和我所拍摄的画面是相辅相成的,有助于思考东西方看待自然景观的不同。

《观看王维的19种方式 》系列

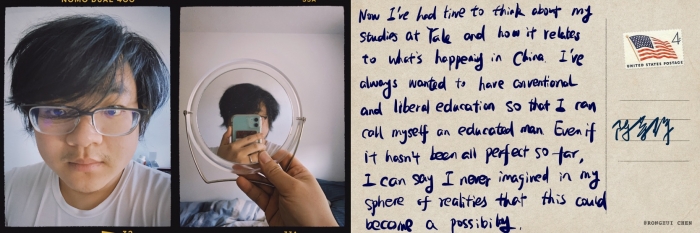

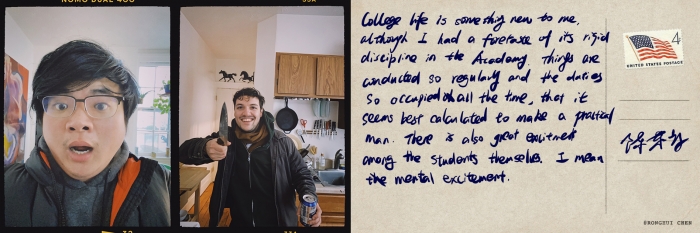

北青艺评:2020年创作的《美国来信(双自拍)》有什么意图?

陈荣辉:《美国来信(双自拍)》是我的一次小型答辩。之前我没有用手机拍摄做过小型答辩,没有思考过手机和相机摄影的不同。到拍《美国来信(双自拍)》,我第一次认识到,手机有前后双摄像头,这一功能相机摄影无法实现。当时我发现国内很多年轻摄影师在用一款网红APP“NOMO”,拍类似半格胶片相机的小清新照片。于是,我拿NOMO来探索自拍的可能性,把手机前置摄像头的我和后置摄像头的景象并置在一起。

2020年春节我看了容闳的文献展,他是中国第一位赴美留学生,也毕业于耶鲁。我把自拍像作为正面,容闳在耶鲁的日记作为背面,结合在一起做成明信片。由此,《美国来信(双自拍)》被制成了18张明信片。照片和文本本身都是非虚构,合在一起就变成了虚构。

另外,这个系列具有“自我”“身份”属性的东西。我原本不太做身份的东西,也不感兴趣,但特朗普说新冠是亚裔、华裔病毒,这催化了我对身份的感知。西方人对东方的心态很微妙,不能直接称为歧视。容闳当时在耶鲁很受欢迎,我的很多美国朋友也觉得我作为一个在耶鲁的华人、中国人很有意思,要爱护这个少数族裔,彰显平等。我不知道他们是真的喜欢我,还是为了表达什么。我把自己的困惑和容闳当年的困惑结合在这个系列中,形成跨越170年的两个耶鲁学生的对话。

《美国来信(双自拍)》系列

故乡——小镇青年,图像一代

北青艺评:回顾你的摄影实践、查荷赛的历史资料,你曾经在杭州本土的媒体获奖至少五次。是因为杭州媒体有这样的情结或者热忱的氛围吗?

陈荣辉:我是丽水人,开始认识到有摄影这件事是受家里的亲戚的影响。我大伯、大娘在镇上的文化园工作,都搞摄影。丽水是所谓的中国摄影之乡,小学生都有摄影课程。对丽水这样三四线城市来说,两年一度的丽水摄影节是全民盛会。

照片是关于记忆的。绘画也好,雕塑也好,它们终究没有办法产生这种真实感,使我们触碰我们自己。但摄影能做到,摄影能够帮助我们去记忆。我们会想到第一次和摄影或者相机的相遇,但我们可能记不得那时候的自己。其实真正的感受应该是,陈荣辉是我永远未曾抵达的陈荣辉。

《空城计》系列

北青艺评:你的童年几乎没有接受过专业美术教育,这种“基础缺乏”对你后来的摄影产生了哪些影响?

陈荣辉:我小时候在县城做留守儿童,看了很多杂志和电视,可以说是“图像一代”。《散文诗》每期都附赠一张世界名画,裸体的都被我妈没收了,小镇那种审美、和母亲的冲突是很有意思的。除此之外我没有接触过任何艺术教育。

我外婆信佛,我从小接触宗教、宗教影像。家里有张模糊的照片,观世音的影子投影在天空,说是观世音在显灵。那时候摄影或者说图像对我来说就是怪力乱神。真正喜欢上这个媒介后,我重新学艺术史,各方面的理解、领悟又都不一样。

《重构摄影发明史》系列

北青艺评:当时怎么确定自己要走新闻摄影这条路?

陈荣辉:我是典型的小镇文艺青年,热血沸腾,周记都针砭时弊有感而发的那类。高中老师让买汉语大词典,正版50多块一本,我家穷,买正版负担重,买盗版又觉得对不起出版社,这对于我来说很困惑。我在周记里写了很多类似的事情。老师说我有家国情怀,问我要不要当记者?高考报三个平行志愿,前两个都落榜了,我去了南昌大学新闻学院。

大三时,我在上海《东方早报》实习。《东方早报》是视觉上数一数二的媒体,我第一次感受到专业的新闻摄影,瞬间就震撼到了。我这种小镇青年,以前没接受过这么正规的训练。我入行时,刚好是纸媒黄金时代的尾声,曾经为它骄傲过。我现在离开了媒体,但依然很尊重新闻摄影。

《空城计》系列

荷赛——圣诞工厂,时代机遇

北青艺评:很多人是通过《圣诞工厂》认识你,这也是你的荷赛奖得奖作品。这组照片是怎么来的?

陈荣辉:《圣诞工厂》是我在《都市快报》时做的一组图文报道。当时作为圣诞节选题,刊发出来的报道名字叫做《一朵圣诞雪花的旅程》。这个工厂浙江省内很多媒体都报道过,我只求比前人做得好一点。我报道后,工厂整顿倒闭了,别人说我把厂子拍没了,其实碰巧赶上浙江的产业转移政策。

北青艺评:工厂对工人的福利待遇究竟怎么样?

陈荣辉:我去荷兰领荷赛奖的时候特意讲过这个问题。摄影具有局限性,很难表达中国社会环境的复杂性,我只能试着去做。西方读者看到《圣诞工厂》的第一反应肯定觉得中国工厂是血汗工厂,惨无人道。但对照片的主人公小魏来说,工厂的待遇并不差。这份工作对他的生活来说已经是一种巨大的改变。

小魏离开贵州前,跟着爸妈在河里挖沙,日子非常苦,一个月才赚几百块钱。到了工厂,一个月能赚两三千块钱,还能去网吧上网。小魏确实应得到更好的生活,社会也应做得更好,但他从山里来到工厂已经有了翻天覆地的变化。西方人过了资本原始积累阶段,剥削过殖民地国家完成了资本积累,很难体会发展中国家的复杂性。

《圣诞工厂》系列

北青艺评:为什么中国摄影师在2008年左右得荷赛奖的非常多,在此之前或之后却都很少?

陈荣辉:之前是咱们拍得不好,之后是缺乏题材。另一个原因是,都市类媒体这种“真正的”新闻摄影师少了,没有人做自然拿奖就少。行业里很多人其实并不喜欢摄影,他们喜欢的是传播,短视频兴起就转行去拍短视频了。我喜欢的是摄影,所以现在离开新闻行业了。

北青艺评:怎么看待新闻摄影现在的衰落?

陈荣辉:行业衰落。其实我们是把新闻人的失落对应成了新闻摄影的衰落。

《空城计》系列

转型——新闻到艺术

北青艺评:《石化中国》是你第一个偏艺术的尝试吗?

陈荣辉:是的。《石化中国》是我的个人项目。这是一个很微妙的状况,新闻不能抵达的,艺术有可能抵达。同时期,我在澎湃新闻做了一个偏新闻的报道,用摄影的方式去讲人物故事,叫做《矛盾纠结中的百年江南水乡:绍兴三江村因环境污染致整体搬迁》。以前做采访也遇到过被抄车牌,对方给我领导打电话的情况。作为记者我无法抗争,但作为艺术家我想抗争一下发生在自己家乡的水资源污染问题。

拍《石化中国》期间,我走了很多市县,比如绍兴、宁波,大部分处在农业和工业的交界带。前期我调研了这些地方的背景,制药厂、化工厂等等,到当地,我拍好看的照片,又要反映出问题。摄影家卢广以前拍过由环境污染导致癌症的主题,他拍得更加直接。我的议题跟卢广在某种程度上是一致的,只是比较隐晦。

《石化中国》系列

北青艺评:当代艺术批评家理查德·怀恩关于你拍的《空城计》的理解和中国媒体人评论人有一个明显的不同,他特别在意人与处境的对话。到了《海花岛》,人与环境的关系又变得很不一样。我理解是,人的存在被内化掉了,环境独立出来成了时空中的实体,并拥有了爱。可以聊聊你现在对这类关切或者命题的想法吗?

陈荣辉:一方面是技巧更成熟了,以前我有短板,没有接触过那么多的艺术教育,由于全职工作,对技术的磨练也少。另一方面,我绕了一圈回到原来的风格,对它的看法更坚定,对自己更有信心了。

很多人不愿意提“爱”。之前看到一个采访,记者问为什么你能创造那么多好作品,受访人回答因为我热爱这个世界。我真的很受触动,我们做艺术的,一定非常热爱这个世界的。我生活在农村,还是留守儿童,但是生活在一个非常温馨有爱的家庭环境中。现在我有了孩子,对很多事情的看法更温柔。我一直持温柔的批判的态度,一直在提问题,我没有放弃批判,有温柔就意味着它很绵长。

《空城计》系列

思考——相机镜头对准的无非现实与爱

北青艺评:你的个人网站上写了一句话:摄影就是披着羊皮的狼。后来你解释说,摄影是披着现实外衣的虚构媒介。怎么理解这句话?

陈荣辉:照片从制作到阅读的每个环节,都是非常适合撒谎的。一是照片本身是虚构的,比如摆拍;二是在展示和解读时发生的:比如我看到你在朋友圈发了一张自拍照,看完我觉得你今天过得非常开心,但其实你非常郁闷,只是你从上百张照片中选择了它。

现实中很多东西披着外衣,一层层拨开,才能看到事情的本来。就像我提到的“无声的照片”,它自身就包含了很多想象力,只是我们的想象力还不够。摄影大师菲利普-洛卡·迪科西亚说:“摄影就像一门外语,仿佛人人都会说。”摄影是需要培养的。所以说,虚构不虚构不重要,一张好照片是能够游离在边界上的。

《纽黑文的寻常一夜》系列

北青艺评:两次为大学生摄影比赛做完评选工作后,你感叹:“真情仿佛是一个很老土的词,仿佛和当代艺术不沾边。但是回头看,那些在艺术长河中依然流淌的伟大作品其实就是艺术家对于这个世界的爱。”为什么会有这样的感受?《美国来信(双自拍)》《纽黑文的寻常一夜》那种真实与爱,是否就是你基于此的尝试?

陈荣辉:爱或者真诚,原本是基础,现在成为高标准。现实远比电视剧要精彩一万倍,电视剧还讲究逻辑,现实完全不讲逻辑。所以我们要关注现实,关注我们的时代。

《美国来信(双自拍)》系列

摄影——无所不包,无限可能

北青艺评:你在“拟真”播客首期提到,目前最使你感到痛切的问题是中美摄影文化的差异。由于疫情,摄影系请来了杰夫·沃尔、罗伯特·亚当斯等文化大家,但摄影在中国无法成为艺术和文化重要的节点或媒介。

陈荣辉:作为摄影师,我关心我做的东西。我关心它能够抵达哪里,它的用途是什么。摄影在现实中,或者像书法一样是退休干部的休闲工具,或者是宣传工具。除此之外,其实还有很多可能性值得我们去思考。作为媒介艺术家,我当然希望被尊重和认可,但我做着做着发现了困境。比如说,摄影展一般叫做美术摄影展、美术书法摄影展。这种分类很有意思,它关系到人们如何看待摄影。

《重构摄影发明史》系列

北青艺评:整体来看,今天的影像比2000年前后更受欢迎了,也更多元了,影像好像变成了一个无所不包的媒介。

陈荣辉:这个现象挺有意思的。影像艺术在中国为什么这么流行?它是一波人的回潮,还是资本的游戏,抑或是一个弯道超车的机会?我认为,影像艺术流行是整个系统的运作。中国机构、美术馆很欢迎影像艺术,好买、好撑空间。但国外不一样,国外的影像艺术很像是商业委托广告,有一个大市场。我身边很多艺术家,我有时问他们,影像艺术展览很多,作品很好,但作品卖不出去,最后谁占便宜?机构占便宜,大藏家占便宜,艺术家吃亏。这其实是个剥削的系统。

北青艺评:采访三影堂摄影艺术中心创始人荣荣时他提到,三影堂摄影奖办到大概八九届前后,他就不再能区分出优秀摄影的好与劣了,既是说同质化了,又是说质量提高了。近十几年,越来越多的中国艺术家出国去学习影像、多媒体,中国青年的摄影开始“崛起”。你怎么看中国青年群体摄影师的发展?

《空城计》系列

陈荣辉:我也发现现在很多00后摄影,感受到了摄影在当下的机遇与挑战。机遇是,很蓬勃,涌现了很多力量;挑战是,没有一个健全的市场和学术评价体系,使年轻艺术家正向循环。我一直说我运气好,获奖曝光多,出道了。但是那些运气不好的人怎么办,怎么生存?回头看,当年获奖的人又有几个还在创作?是不想做,还是撑不下去?

北青艺评:你提及的问题有没有解决的可能?荣荣说,等到中国建成了摄影博物馆就好了。

陈荣辉:建摄影博物馆暂时不太现实。荣荣老师做得已经很好了,达到了一个极限。我个人唯一能做的是,在手里有钱的时候,收藏一些同龄人、年轻艺术家的作品,现在我收了10多件了。收作品也是维护这个社群,年轻一代应该开放一点,相互之间买起来——只要能活跃、能交易就有机会。

文/后商

供图/陈荣辉

编辑/史祎